第一作者简介: 刘德长(1938- ),男,研究员,博士生导师,长期从事遥感技术在铀资源和核军事等领域的应用研究。

The paper has reviewed the technological progress of remote sensing for uranium geology in Beijing Research Institute of Uranium Geology (BRIUG),discussed scientific and technological progress of uranium geology based on remote sensing technique and probed into the sustainable development of remote sensing for uranium geology with the purpose of making remote sensing play an increasingly important role in uranium geology in future.

我国铀矿地质遥感技术的诞生和发展是铀矿地质科研人员将遥感技术引入铀矿地质领域, 并不断开拓创新的结果。铀矿地质遥感的任务是应用遥感技术研究和解决铀矿地质问题, 包括铀矿勘查、铀矿环境调查和相关地质灾害监测等。它涉及遥感技术和铀矿地质两个方面, 从科学层面上讲, 是信息科学与铀矿地质学的相互交叉; 从技术角度上看, 是遥感技术在铀矿地质领域的应用。

遥感技术在铀矿地质领域的应用, 不仅包括遥感技术本身的应用, 还包括遥感技术与铀矿地质的其他方法(如地质、物化探及水文等)和现代信息技术(如GIS技术、三维可视化技术和仿真-虚拟现实技术等)的集成应用。

21世纪以来, 随着遥感技术的快速发展和遥感技术在铀矿地质领域应用的不断开拓创新, 促进了铀矿地质遥感的科技进步和持续发展。

过去20~30 a铀矿地质遥感所用的数据源主要是多光谱遥感数据, 如MSS、TM、ETM和SPOT等。近10 a来, 一系列对地观测遥感卫星的成功发射, 新型传感器的相继问世, 不断增添了具有更高空间分辨率、光谱分辨率和更多极化方式的新型遥感数据源。这些数据源以传统数据源不具有的优势在国民经济各领域应用, 取得了许多良好的应用成果。这些数据源也被逐步用于铀资源勘查, 其中包括新型多光谱遥感数据(CBERS-02B、ASTER等)、高空间分辨率遥感数据(IKONOS、QuickBird等)、高光谱遥感数据(Hyperion等)和雷达数据(Radarsat等)。这些新型遥感数据源主要用于铀矿田构造格架的构建、含矿层的追索、控矿构造的厘定以及蚀变信息的提取、蚀变强度的划分和蚀变矿物的识别等方面。本文将以塔里木盆地北缘阿克苏地区铀资源勘查为例, 探讨“ 高空间分辨率” 遥感数据的应用及效果。

ASTER传感器提供了包括可见光-近红外(VNIR)、短波红外(SIR)及热红外(TIR)共14个波段的地物波谱数据。其中VNIR波段分辨率最高, 达到了15 m。另外, 在获得地物波谱数据的同时, 它还能利用在03 N波段和03B波段以不同视角获得的图像组成立体像对, 从而获得同一地区的高程数据。这些特点为该数据的地质应用提供了很大的方便。

在阿克苏地区, 先用ETM图像研究对已知航放异常点的控制因素, 但因图像上所显示的断裂构造不明显, 航放异常点受断裂带控制的情况未能引起足够的重视。后采用ASTER图像研究, 由于其空间分辨率比ETM提高一倍, 经增强处理后, 该断裂构造显示非常清楚, 将航放异常点投到ASTER图像上, 可明显看出原来认为相互无关的两处航放异常点受同一条NW向断裂带控制(图1)。

| 图1 塔里木盆地北缘阿克苏地区ASTER遥感影像(箭头指向断裂带; 红点示已知航放异常点)Fig.1 ASTER image of Akesu area in the north of Tarim Basin |

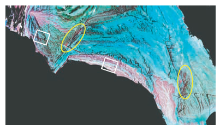

根据岩石裸露区相同的地质体或地质现象具有相同的光谱特征、因而在遥感图像上会显示出相同特征影像的原理, 开发了遥感特征影像类比提取技术。利用ASTER具有14个波段、且地质上常用的ETM7波段被划分为4个波段的优势, 先选定上述断裂带上的两个航放异常点为目标, 采用掩模+线性拉伸+彩色变换的技术组合, 对其特征影像进行提取。当两个航放异常点处都同时出现相同特征影像(红色斑点)时, 在该图像上又出现两处新的红色斑点区(图2)。将这两处红色斑点(蚀变)地段, 作为野外地质检查的重点地段[1]。

| 图2 矿化信息特征影像类比技术处理效果(白方框内为已知航放异常点的红色斑点; 黄色圆圈内为具有与已知矿化点相似特征影像的地段)Fig.2 Ore-search information extraction based on analogy the image feature method |

经在上述蚀变地段(圆圈范围)的重点追索和地面能谱测量, 沿带又发现了5处地面能谱异常, 最高800× 10-6, 其余100× 10-6~300× 10-6, 说明该带确为一条铀矿化带— — 萨克铀矿化带。

IKONOS、QuickBird等高空间分辨率数据不仅具有多光谱波段的特点, 更重要的是具有很高的空间分辨率。因此, 对这类数据的应用既可以充分发挥高空间分辨率的优势, 又可以发挥高空间分辨率与多光谱相结合的优势, 大大提高了人们对地物目标的精细观测水平和解译分析能力。在铀资源勘查中, 利用这一优势, 可以精细研究铀矿化带的组合, 反演区域找矿的影像模式。

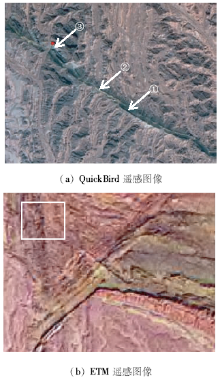

从IKONOS真彩色合成图像上可以看出, 上述萨克铀矿化带的断裂由黑色线性体和白色线性体重接复合组成。除此之外, 从QuickBird真彩色合成遥感图像上, 还可看到矿化地段图像呈灰白色斑点(图3(a))。但是, 在放大的ETM图像上连断裂带的构造形迹都看不清, 更不要说断裂带的内部结构和旁侧的蚀变现象(图3(b))。

| 图3 新型与传统遥感图像萨克铀矿化带影像特征对比(① 黑色线性体; ②白色线性体; ③灰白色斑点; 红点示已知航放异常点; 白框示高分辨率数据对应范围)Fig.3 New and traditional remote sensing contrastive images of uranium zone in Sake area |

经野外验证, 黑色线性体为基性岩脉, 白色线性体为断裂带, 反映控矿断裂带由基性岩脉和断裂带组成, 断裂带形成在后, 破坏了基性岩脉, 二者为重接复合关系。断裂的活动导致了深部含铀热流体的上升, 造成断裂上盘泥盆系红色砂岩蚀变褪色(图4)。蚀变的特点是水云母化、碳酸盐化和少量硅化, 并使Fe3+减少, 从而导致原红色砂岩变为灰白色。因此, 矿化地段在QuickBird真彩色图像上显示浅色调。

| 图4 萨克铀矿化带野外剖面照片(镜头向东南摄)(Ⅰ .辉绿岩脉; Ⅱ .硅化带; Ⅲ .蚀变围岩)Fig.4 Profile photo of the uranium zone in Sake area |

对高空间分辨率图像的精细分析, 不仅符合野外观察的铀矿化带呈基性岩脉+断裂带+蚀变带的地质组合特点, 而且为该铀矿化带的区域搜索建立了影像识别模式。利用此影像模式和高空间分辨率遥感数据, 经蚀变信息提取, 并通过野外验证, 在其外围又发现了2条构造组合和蚀变特征相类似的新的铀矿化带[2]。

航空放射性测量是直接找铀矿的主要途径, 高光谱遥感技术的发展及其在铀矿地质领域的应用, 有望为直接找铀矿开拓一条新的途径。

CASI/SASI航空成像光谱仪是核工业北京地质研究院国家级遥感重点实验室在国内首家引进的具国际先进水平的成像光谱测量仪器[3]。其技术特色如下:

该系统由可见光-近红外和短波红外两个传感器(CASI-1500和SASI-600)组成。前者为推扫式成像光谱仪, 具有高灵敏度和高信噪比, 空间分辨率达0.25 m; 后者是目前世界上先进的商用短波红外成像系统之一, 它能获得100个波段的低噪声、高质量的短波红外数据。二者的技术参数见表1。

| 表1 CASI/SASI航空成像光谱仪主要技术参数 Tab.1 The main features of CASI/SASI |

目前, 能够获得的高光谱卫星数据(Hyperion)虽然光谱分辨率较高, 但空间分辨率低(30 m), 经试验研究表明, 用于寻找铀矿的效果不理想。

何建国等[4]对我国花岗岩型铀矿床光谱特征进行了大量的测量, 通过诊断性光谱特征的提取与统计分析, 共筛选出9个用于铀矿勘查的遥感波段, 具体波段位置为: 400~450 nm, 526~575nm, 720~780 nm, 810~950 nm, 1 540~1 628 nm, 2 132~2 250 nm, 2 237~2 282 nm, 2 322~2 374 nm, 2 267~2 366 nm。同时认为, 用于铀矿勘查的高光谱遥感数据的空间分辨率应优于10 m。

张杰林等[5]对鄂尔多斯盆地东胜和店头砂岩型铀矿区的蒿草、小叶草、草苜蓿及野棉花等植物的光谱特征与非矿区同类植物的波谱测量结果进行对比, 发现该矿区上述植物的光谱有红边蓝移现象, 蓝移量在5~8.9 nm之间。

这些测量统计数据表明, 探索遥感直接找铀矿需要有高空间分辨率的高光谱遥感数据源, 其光谱分辨率应优于10 nm, 空间分辨率应优于10 m。然而, 目前的卫星高光谱遥感数据(Hyperion)达不到这一要求。因此, CASI/SASI航空成像光谱仪获得的高空间分辨率(可达0.25 m)的高光谱遥感数据, 为开展遥感直接找铀矿提供了重要的技术支持。

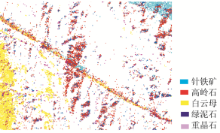

利用CASI/SASI航空成像光谱采集的0.38~2.45 μ m波段间的高光谱遥感数据, 对前述萨克铀矿化带的典型蚀变矿物(针铁矿、高岭石、白云母、绿泥石及重晶石等)开展了矿物填图的试验研究, 蚀变矿物提取结果与电子探针测量结果相符。在GIS平台上提取的上述蚀变矿物主要集中在萨克铀矿化带上(图5)。

陈述彭院士[6]在“ 遥感找矿面临的新挑战” 香山科学会议上曾强调: 面对盲矿和深部矿床的难题, 遥感应用须从遥感“ 技术索引” 的思路走出来, 从“ 控矿构造” 迈向与成矿机理研究相结合的高度; 他还强调要将遥感的应用从“ 技术层面提升到科学层面” 。后遥感应用技术的开拓, 是实现这一跨越值得探索的途径。

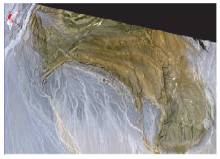

后遥感应用技术的内涵是指将遥感技术与传统的地学方法(地质、物化探、水文等)和现代信息技术(GIS技术、三维可视化技术、多媒体技术及仿真-虚拟技术等)相结合的遥感信息深化应用技术。围绕新理念, 探讨了后遥感应用技术的提出依据、基本内涵、技术构成、研究内容、应用思路和工作程序等, 使理念不断完善和系统化。同时, 结合铀资源勘查, 开发了: ①铀资源数字勘查区构建技术; ②遥感信息与其他地学信息集成技术; ③地学信息的三维可视化技术; ④铀成矿过程的计算机模拟技术; ⑤虚拟找矿与虚拟勘探技术等。这些技术前后衔接, 优势互补, 构成一个整体[7]。

地质勘查后遥感应用技术在铀矿地质领域开拓的首要目标是最大限度地利用地质勘查的信息资源, 最终目标是构建一个集信息存储、信息管理、三维分析及虚拟-仿真等功能为一体的铀矿地质数字勘查技术系统, 为铀资源勘查提供一个新的综合性技术平台, 促进铀矿地质工作的信息化和现代化。

根据后遥感应用技术提出“ 遥感信息延伸应用” 的新理念, 结合鄂尔多斯和塔里木盆地的铀资源勘查, 在开发的新技术支持下, 对从遥感图像上发现的断块构造、环状构造和控矿断裂进行延伸研究, 包括信息源的延伸、处理技术的延伸和构造解译分析的延伸。在此基础上, 结合铀矿地质理论和中国大地构造的特点, 提出了中国砂岩型铀矿断块成矿的新理论。该理论的主要内容有: ①断隆成矿的观点; ②构造-地球化学障的控矿模式; ③与油气或地下热流体有关的成因类型; ④双向思维的找矿判据等。断块成矿理论与传统砂岩型铀成矿理论不同, 它强调了断裂, 特别是深位贯穿性断裂和油气等深部还原性物质在铀成矿中的重要作用, 认为该类型铀矿的形成不只是浅部地质作用过程, 而是浅部与深部成矿作用的整合。同时, 结合中国特殊的大地构造背景分析认为, 断块成矿理论是构造破碎、活化克拉通盆地合乎逻辑的产物, 是在中国这块大地上寻找砂岩型铀矿值得重视的区域模式[7, 8]。

根据这一理论, 提出在我国克拉通盆地寻找铀矿应围绕断隆构造及其边缘地带进行。找矿过程中, 不仅要重视对沉积体系和铀矿化特征的研究, 还要重视对断裂构造与油气等深部还原性流体的运移迹象研究, 而后者过去往往被忽视或重视不够。

(1)及时采用新型遥感数据源, 提高应用效果。当前遥感技术发展很快, 不断增添具有更高空间分辨率、光谱分辨率和更多极化方式的新型数据源, 因此, 要及时关注遥感信息获取技术的进展, 开展新型遥感数据的应用研究。在铀资源勘查中, 要充分利用核工业北京地质研究院国家级遥感重点实验室的CASI-1500和SASI-600航空成像光谱仪提供的高空间分辨率的高光谱航空遥感数据。新型遥感数据的采用往往会发现传统遥感数据不能或很难发现的地质体或地质现象, 从而促进地质人员进行创造性思维, 导致地质新概念的产生和铀矿化规律新认识的形成, 大大提高遥感技术的应用效果。

(2)开发先进的图像处理方法, 挖掘应用潜力。新型遥感技术的有效应用, 必然涉及先进的图像处理方法。遥感数据中往往包含着丰富的与矿化有关的地质信息。但是有些信息, 特别是与找矿直接有关的蚀变信息, 通常表现为微弱信息, 常常不能轻易地被人们发现, 需要进行专业的信息处理。国内外遥感地质工作者, 在矿化蚀变异常信息提取方面开展了大量图像处理新方法的研究, 如光谱角填图技术、岩矿混合光谱分解、多层次分离提取、基于矢量机(SVM)遥感信息提取、高植被覆盖区岩石矿化蚀变信息提取等。除需要及时将这些方法引入铀矿地质应用领域外, 还应该针对铀资源勘查的特殊需要, 开发适用的、有效的蚀变信息提取方法。特别是需要充分挖掘高光谱遥感等新型遥感信息源的应用潜力, 以便促进遥感直接找铀矿的变革。

(3)加强多学科交叉与集成, 促进遥感信息应用的科学化。铀矿地质遥感不仅涉及到遥感技术, 而且涉及地质学、铀矿床学、地理学、地球物理、地球化学、水文学等诸多学科领域。另外, 目前的遥感技术在电磁波谱中仅反映地物从紫外— 可见光— 微波(0.38 μ m~1 m)电磁波的辐射特性, 反映的是地表或近地表的信息, 无论其探测技术如何发展, 也都难以反映地下深处的地质信息。这就需要在铀矿地质基础和理论的指导下, 将遥感技术与反映地下深处地质信息的传统地学方法结合起来。所以, 铀矿地质遥感就存在一个多学科交叉与多种技术、信息的集成问题。

遥感技术在铀资源勘查中的应用, 在信息源上必须与航放、航磁、重力及地震等地学信息相结合。近年来, 现代信息技术取得了长足的发展, 还需要将其他现代信息技术引入铀资源勘查, 并与遥感技术结合, 实现多方法的集成。因此, 铀矿地质遥感要从后遥感应用技术理念出发, 进一步加强多学科的交叉; 要重视将纯粹的信息提取上升为科学层次的规律研究, 不断提高铀矿地质遥感的应用水平, 促使其向科学层面的持续发展。

(4)充分发挥铀矿地质遥感的优势, 开拓新的应用领域。我国西部岩石裸露区是铀矿地质遥感最能发挥技术优势的地区, 而这些地区气候条件差, 人烟稀少, 交通不便, 地质工作程度低, 在铀资源勘查中也更需要遥感技术去发挥作用。随着我国矿产资源勘查重点西移, 又为遥感技术发挥作用提供了良好机遇。因此, 要充分发挥铀矿地质遥感在我国西部铀资源勘查的优势。同时, 由于卫星遥感技术不受国界限制, 因此, 更要在我国边境地区和境外找铀矿中发挥遥感技术优势。过去找矿只注重资源量的增加, 新时期的找矿要将资源量的增加与环境保护和地质灾害监测结合起来。另外, 随着铀矿勘查的放开, 铀矿地质工作者更需要加强以铀为主的综合找矿。这些都为铀矿地质遥感拓展了新的应用领域, 向这些新领域的开拓, 同样有利于铀矿地质遥感的持续发展。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|