第一作者简介: 李志斌(1981-),男,博士生,研究方向为3S技术与土地利用。

介绍了基于ArcGIS Engine开发区域性粮食生产安全预警系统的结构和功能,提出了粮食生产安全预警采用的模型,并以东北三省为例,采用粮食生产安全预警系统进行了粮食生产安全的分析和评价研究。结果表明,基于ArcGIS Engine的区域性粮食生产安全预警系统,能够实现区域粮食生产的有效监测,达到粮食生产安全预警的目的,对保证区域粮食生产安全具有一定的实际意义。

The structure and function of the early warning system for regional grain production safety on the basis of ArcGIS Engine are described in this paper, and a model for grain production safety pre-warning is proposed. With Northeast China as an example, the authors carried out an analysis and appraisal of grain production safety based on the system. The result shows that the regional early warning system for grain production safety on the basis of GIS can realize the effective monitoring of regional grain-production and achieve the aim of pre-warning of grain production safety. Hence it has certain theoretical value and practical meaning in guaranteeing the regional grain production safety.

粮食生产安全是粮食安全的第一防线。我国的粮食生产如果出现问题, 将直接影响我国乃至世界的粮食安全。在目前我国粮食生产“ 北进中移” 的演进态势下, 粮食主产区集中化程度有进一步加强的趋势, 通过开展粮食主产区粮食生产安全预警研究, 评价和预测粮食主产区粮食生产的安全性和稳定性, 对于我国粮食政策的制定以及保障我国的粮食安全显得尤为迫切和必要, 因此研究区域粮食生产安全预警对于保证我国粮食生产能力和粮食安全具有重大意义。

GIS具有强大的空间表达和分析、区域综合能力和动态预测等功能, 能为粮食生产安全预警提供一个强大的表达、分析和管理工具。ArcGIS Engine是一组跨平台的嵌入式ArcObjects, 拥有强大和完善的GIS服务架构, 支持高度的可伸缩性二次开发, 可开发能够完全脱离ArcGIS Desktop环境而独立运行的应用软件[1]。因此, 本文借助GIS平台, 耦合粮食生产安全预警模型, 开发粮食生产安全预警系统, 充分利用GIS空间表达和分析等优势, 在地图上标识出当前和未来区域内每一个行政单元上粮食生产安全程度, 为区域粮食生产安全预警提供一种直观、灵活和实用的工具。

在GIS支持下, 整合基础地理数据、土地利用数据、土壤数据等空间数据以及农业统计数据库等属性数据, 以粮食生产安全预警模型为核心, 建立粮食生产安全预警系统, 对区域粮食生产安全状态进行评价和预测, 预报粮食生产可能产生的变化, 从而为区域的粮食生产决策服务。

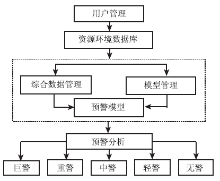

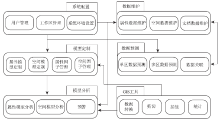

系统设计的目的是为区域粮食安全生产提供决策支持。图1为粮食生产安全预警系统总体结构图。

用户以区域资源环境数据库里的数据为基础, 对其进行加工整理, 借助各种数据预测模型, 获取粮食生产安全预警模型的参数, 然后驱动粮食生产安全模型进行预警, 获得区域粮食生产的安全状况。图2为系统物理结构图。按照粮食生产安全预警的需求, 选用SQL SERVER 2000建立资源数据库及其管理系统, 以ESRI公司推出的组件式ArcGIS为开发平台, 前端采用C#进行集成开发预警系统各项功能模块。

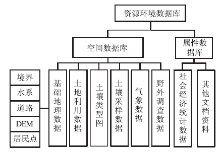

粮食生产安全预警需要大量空间信息、属性信息和文档资料, 为了有效管理这些数据, 须建立一个结构合理且能够适应多种数据类型的综合数据库及其管理系统。考虑到定量统计或观测数据与空间地理特征信息的不同性质, 因而将数据的存贮与管理分割为属性数据库与空间数据库(图3), 并采用一

个关联项将二者联接起来[2]。由于粮食生产是通过行政机构加以管理的, 因而将行政单元代码作为联接属性数据库与资源空间数据库的关联项。

系统空间数据库将数据按照逻辑分类分成不同的数据层进行组织, 系统的地图分为中国边界、区域边界、省边界、县市边界共4个图层分别存储, 若想得到需要地图, 将分层地图数据叠置即可。进行空间分析或处理时, 可以将有关的若干数据层叠加得到所需要的数据。属性数据库采用SQL SERVER管理, 主要记录社会经济数据等。系统属性数据库是独立于地图的统计数据和与地图有关的字符或数字, 反映地物某一方面特征的指标。对于与空间实体密切相关的属性数据, 如面积、周长等, 放在空间数据库中, 以便于操作 [3]。

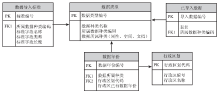

考虑到粮食生产管理的主要途径是通过行政单元管理, 为方便数据库维护, 提高数据查询效率, 系统应用了数据字典。数据库实体关系如图4所示。

以属性数据检索为例, 在属性数据检索方式中建立行政地名字典、专题字典及时间字典。行政地名字典包含东北地区3个省级单位及所辖的151个县级市地名以及其对应的行政代码。由于在每一行政单元中都包含有跨专业部门的属性数据, 而这些属性又以属性表中的字段形式反映出来, 因而专题字典可根据用户需求选用属性字段作为字典的基础单元, 以便于用户按不同专题内容和指定范围搜寻属性信息。又因为数据库中存储着不同时间序列的信息, 因而将时间作为重要的索引方式极为必须, 时间字典的建立方便用户提取制定时间段的有关信息。

为保证信息的唯一性和完备性, 在数据入库前需要对数据进行检查, 检查内容包括数据格式和数据内容的正确性与完整性、数据是否重复、数据关联情况。在数据通过检查之后, 系统才可以将这些合格的数据导入到数据库中, 否则将提示用户改正数据中存在的错误后, 再做数据入库处理。

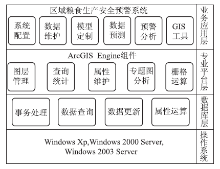

粮食生产安全预警系统包括的功能项主要有: 系统管理、数据管理、数据预测、GIS工具、模型管理以及分析预警(图5), 下面将详细介绍各项功能。

| 图5 粮食生产安全预警系统功能框架Fig.5 Function structure of system for early warning of regional grain production safety |

1.4.1 系统管理

系统管理主要包括系统环境设置、工作区管理和用户管理。系统环境设置用于数据日志路径设置、空间属性文档数据结构设置、地图投影和坐标系设置; 工作区管理主要指工作区新建、打开、保存和删除; 用户管理主要包括增加用户、删除用户和修改用户信息。

1.4.2 数据管理

系统提供数据入库、更新、查询、检索功能, 对各种已入库的数据进行有效管理, 以便于数据能够完整、准确地利用。可以接受矢量和栅格、图像、声音、文字、表格等类型的数据。

1.4.3 数据预测

该模块具有对用户指定区域进行各种指标预测的功能, 包括单个区域数据预测和多区域数据预测。用户只要指定要分析的区域和预测模型, 系统就会自行检索系统的空间数据库所需的数据资料进行推理, 并将预测结论和分析结果在图形上显示出来。预测模型有常用的曲线回归、多元回归、灰色模型和灰色马尔科夫模型等。

1.4.4 GIS工具

基于ArcGIS Engine开发的粮食生产安全预警提供了一些不可或缺的基础功能[4]: ①基于地图的粮食生产安全预警信息显示。借助GIS平台对不同行政单元内的粮食生产状况进行显示, 将能更全面、直观地了解和分析区域的粮食生产安全状况。②基于空间的检索、查询、统计和计算功能。由于耕地空间分布差异, 农业生产投入的多少都将直接影响到区域内粮食生产的空间分布, 因此, 须了解区域内最小单元的粮食生产安全程度在空间的分布, 这就要求基于空间进行关于区域、河流、道路等的查询、统计、计算等。③空间插值和分析功能。粮食生产安全模型中能反映耕地质量的因子来源于空间采样, 因此, 必须采用空间插值完成从点到面的过程, 而分析功能是完成预警基础。主要的GIS工具有矢量转栅格、栅格重采样、栅格裁剪、空间插值、统计等。

1.4.5 模型管理

模型管理是模型运行的基础, 是用户进行模型选取和自定义的功能模块, 系统可以对模型进行参数的添加、删除、查询和修改。用户可以选择已有的模型进行预警, 也可以自定义模型, 这部分包括空间模型和属性模型。对于属性模型, 用户可以从数据库的属性表中选择字段定义属性因子, 对属性因子进行添加、删除和修改; 对于空间模型, 用户可以选择栅格文件作为空间因子, 并对空间因子进行删除、修改等, 还提供了空间因子数据加工工具, 包括矢量地图转栅格、栅格插值等GIS常用工具。此外, 模型管理可以对数据库中的一个或者多个数据表的属性字段通过连接关系进行综合分析, 分析结果可以由用户自己命名并保存在当前数据库中, 亦可以对空间数据通过数据转化实现综合分析, 并将分析结果进行保存。

1.4.6 预警分析

预警分析是系统最重要的功能。用户采用系统提供的粮食生产安全预警模型, 结合数据预测分析, 对模型指标进行预测, 利用分析结果进行短、中、长期预警, 分析粮食生产的安全程度。系统采用的粮食生产安全预警方法是基于耕地面积、质量及生产投入变化的粮食生产安全模型预警。它是以最小人均耕地面积[5]为基础的耕地数量预警模型和以耕地自然质量以及其他投入因素为基础的耕地质量预警系数模型结合的产物。通过对两个模型的计算以及其警限、警度区间的确定, 可以进行粮食生产安全模型预警。

耕地数量预警系数是人均所需最小耕地面积与实际人均耕地面积之比, 可以衡量一个地区耕地资源的紧张程度[6, 7, 8], 即

式中, K为耕地数量预警系数; Sa为实际人均耕地面积(hm2); Smin为最小人均耕地面积(hm2), 它是耕地数量预警模型中最重要的一个参数, 可用如下模型计算:

Smin=β

式中, Smin为最小人均耕地面积(hm2); β 为粮食供给度(%); Gr为每年人均粮食需求量(kg); P为粮食单产(kg/hm2); Q为粮食播种面积占耕地面积的百分比(%)。

耕地质量预警系数侧重耕地质量安全, 它通过耕地质量参评因子来反应耕地质量变化的程度[9], 即

式中, R为耕地质量预警系数; Ti和Tj分别表示预警年份和基准年耕地生产力总量; Δ X为与基准年相比人口增加数量(Δ X> 0); N为基准年人均耕地生产力总量。而式(3)中耕地生产力总量采用多元回归分析进行计算[10, 11], 即

T=B0+B1f+B2X2+……+BmXm(4)

式中, T为区域耕地生产力总量; f为耕地自然质量指数[12]; Xi分别表示粮食播种面积和农业投入因素(包括化肥使用量、农村用电量、农机总动力以及有效灌溉面积等)。

根据模型预警的原理, 把耕地数量和质量预警系数结合即可以开展粮食生产安全预警。根据东北三省具体的耕地状况, 通过预测模型计算得到耕地预警系数和耕地质量预警系数, 获取警度级别, 分别是无警、轻警、中警、重警和巨警(表1)。

| 表1 模型预警的警限 Tab.1 Thresholds of model for early warning |

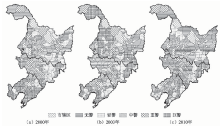

系统研制成功后, 以东北三省为例进行实证研究。以东北资源环境数据库为基础, 在粮食生产安全预警系统下, 计算出各县的耕地数量预警系数和耕地质量预警系数, 得到警度判定的要素值, 并根据警度判定的准则, 采用分级制图法来表达各县的警度情况。

要计算耕地数量预警系数值K, 首先要计算最小人均耕地面积(式(2)), 其中粮食供给度取100%, 这是考虑到东北地区的粮食输出情况而定的; 人均粮食需求量Gr是采用东北三省多年的人均粮食输出量对全国的人均粮食占有量无警警限进行修订的结果。1996年发布的《中国的粮食问题》白皮书中确定2030年中国的人均量是占有量不低于400 kg就可以满足人民生活水平提高和营养改善的要求, 且该数值在较多的研究中采用, 根据东北地区1995~2003年粮食输出情况[14], 东北地区多年的人均输出量为294.98 kg。在全国人均粮食占有量的基础上, 利用东北地区平均的年人均粮食输出量295 kg进行修正, 确定了东北地区年人均粮食占有量无警的警限值695 kg。而人口总数、粮食单产、粮食播种面积和耕地面积利用历史统计数据, 采用灰色预测和时间序列预测方法进行预测得到。

耕地质量预警系数模型(式(3))中的耕地生产力总量采用多元逐步回归分析(式(4))方法得到, 其中自变量选取了影响粮食产量的5个主要因素, 即粮食播种面积(X1)、化肥用量(X2)、灌溉面积(X3)、农业机械总动力(X4)和单位面积耕地自然质量指数(X5)。回归模型所需的耕地自然质量指数来源于耕地质量评价结果, 即对影响耕地自然质量的因素(包括海拔、坡向、有机质等)经过标准化后, 采用加权求和的方法得到[12, 13], 能反映耕地自然质量的高低。为了反映各县耕地自然质量的差异, 需计算各县单位面积耕地内的自然质量指数。而总人口、粮食播种面积、化肥用量、灌溉面积、农业机械总动力均利用历史统计数据, 采用灰色预测和时间序列预测方法获取预测值。经过多元逐步回归分析得到最优的耕地生产力总量预测模型如下:

T=-227 879+4.812X1+6.855X2+4 949.151X5+0.754X3-0.130X4 (5)

多元回归分析结果表明, 最优模型的复相关系数R=0.910, 多重判定系数R2=0.828, 调整的判定系数为0.828, 说明粮食生产与所选因子全体之间线性相关较大, 样本的回归效果好, 代表性强。F检验结果为F=1 918.255, 相伴概率P< 0.01, 说明5个自变量与因变量T间存在相关性, 回归系数与0有显著区别, 回归模型有意义。

以1993年为基准年, 首先计算出基准年人均耕地生产力总量和预警年份的人口增加数量, 然后根据各县总人口、粮食播种面积、化肥用量、灌溉面积、农业机械总动力统计数据, 采用式(5)计算出各县在预警年份的耕地生产力总量, 最后采用式(3)计算出各县的耕地质量预警系数。以吉林省榆树市为例, 根据上述耕地数量和质量预警系数的计算方法计算出榆树市不同年份的耕地数量和质量预警系数值(表2), 获得警度判定的要素值。采用表1的警度判定标准可以得出其在不同年份的警度。同理, 可以得到东北三省2000年、2003年和2010年的粮食生产安全警度。

| 表2 吉林省榆树市不同年份耕地数量和质量预警系数及警度 Tab.2 Arable land early warning in quantity and quality of Yushu in Jilin province |

最后, 借助GIS空间表达功能, 采用分级制图法进行空间表达(图6)。

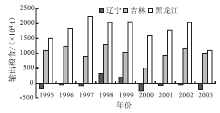

对预警结果分析发现, 黑龙江省2003年出现巨警的县比2000年要多, 出现重警的数目相差不大, 而且2003年巨警和重警主要出现在黑龙江省的一个粮食主产区松嫩平原农牧区, 从图上看该区域以巨警和重警为主, 而2000年该区域出现无警和轻警, 巨警区域明显减少, 重警区域差别不大; 而黑龙江省另外的一个粮食主产区三江平原农牧区各县的警度没有太大差异。此外, 2003年大小兴安岭林业区和张广才岭老爷岭林农区都有若干个县的警度有所增加。因此, 总体上看黑龙江省2003年的粮食生产安全程度比2000年差。根据《中国统计年鉴》、《黑龙江统计年鉴》、《吉林统计年鉴》、《辽宁统计年鉴》数据, 整理了粮食输出情况, 如图7所示, 黑龙江省2003年输出的粮食比2000年少, 这也证明了这种对黑龙江省粮食生产安全判定的结论是可信的。

| 图7 1995~2003年东北三省国内粮食输出量Fig.7 Grain quantity of domestic export from 1995 to 2003 in Northeast China |

如表3所示, 吉林省2000年出现警情的县比2003年多。从巨警县来看, 2000年巨警主要发生在西部平原农牧区和长白山地林农区, 而2003年巨警主要发生在长白山地林农区。此外, 2000年重警区域主要位于粮食主产区中部平原农业区, 而2003年重警区域远少于2000年, 且多位于非粮食主产区。2003年的粮食生产状况比2000年好, 产量是增加的。因此, 2003年的粮食生产安全程度高于2000年。从2003年的粮食内贸数据可以看出这一点(图7), 因为2003年吉林省输出的粮食量比2000年要多。

| 表3 东北三省不同年份出现警情的统计 Tab.3 Number of counties with different alert levels in Northeast China |

辽宁省2003年出现警情的县比2000年少, 警情程度也有所减轻。2000年除东部山地农业区北部是轻警外, 其他的区域都处于重警和巨警状态, 其中以巨警为主, 重警区域主要分布在中部平原农业区中间的狭长地带; 2003年巨警主要位于西部低山丘陵农业区和滨海农业区, 而粮食产区中部平原农业区出现了一部分无警区域, 该区域其余县的状态没有变化, 且东部山地农业区基本以轻警为主。可见, 辽宁省2000年的粮食生产安全程度比2003年差, 尽管2003年的程度也不高。因此, 粮食产量是增加的。粮食内贸数据也证明了辽宁省2000年粮食输入量比2003年多(图7)。

2010年东北三省中辽宁和黑龙江省各县的粮食生产安全程度较2003年明显增高, 出现警情的县减少, 且出现重警以上的县也有了不同程度的减少。而吉林省粮食出现警情比2003年严重, 主要表现在出现重警的县明显增加。但总体而言, 东北三省2010年的粮食生产安全程度较2003年都是有提高的。

地理信息系统(GIS)是对空间信息进行管理和分析的有效工具。把粮食生产安全预警与GIS相结合, 设计和开发区域粮食生产安全预警系统, 以区域粮食生产相关数据为基础, 通过粮食生产安全预警模型, 不仅可以将几乎所有的信息在地理信息系统的空间框架内显示和管理, 实现区域粮食生产的有效监测, 更重要的是可以为国家、地区粮食生产部门的宏观决策提供比单调数据结果更加有效的决策支持信息[15], 能为区域农业发展决策提供参考。同时, 对一般用户而言, 这种直观、醒目、丰富多样的信息表现方式也便于理解和接受, 是一个具有可视化、可操作性和实用性的工具。

该预警系统提供的预警模型, 可以在耕地质量和数量两个角度对粮食生产安全进行双重预警。该模型从全国粮食安全角度来考虑地区层面的粮食生产安全, 为区域粮食生产提供了信息参考, 对保证区域以及全国的粮食生产安全具有重要的理论价值和实际意义。

该系统在理论和技术层面上进行了初步探索, 将进一步在模型设计和功能上进行扩充完善[16]。同时, 该系统目前是单机版, 而当前农业信息网络建设已经进入快速发展阶段, 开发基于WebGIS的粮食生产安全预警系统具有较大的需求, 可以使用户通过网络进行数据分析, 实现对信息的高度综合, 扩大系统的服务面。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|