第一作者简介: 谢 斌(1983-),男,在读博士研究生,主要从事遥感图像处理、GIS空间数据共享与互操作方面的研究。

采用地形图和航片、卫片等多源遥感图像,对京杭大运河杭州主城区段变迁进行研究发现,1955~2007年间,运河经历了多次扩建和改建,河道长度从21.05 km缩短至16.23 km,水域面积从0.76 km2增加到1.03 km2,平均宽度从36.10 m增加到63.46 m。运河沿岸2 km范围内的城市化程度不断提高,建筑用地从31%增加到68%,农用地从61%减少到16%,工矿用地从8%增加到16%。通过分析运河周边工矿用地类型的变迁,了解到杭州工业对运河的依赖。运河和钱塘江的沟通工程改变了运河的航道,工业用地的分布也随之发生了变化。从1988年和2007年的两期数据来看,虽然工矿用地面积所占比例都是16%,但运河老河道经过的中河流域工矿用地总面积从2.77 km2减少到0.82 km2,同时新开的运河河道流域工矿用地总面积从0.74 km2增加到3.38 km2。

In this paper,topographic maps,aerial photos and satellite remote sensing images were used to analyze the changes of the Beijing-Hangzhou Grand Canal (Hangzhou Section). The result shows that, through several times of expansion and renovation from 1955 to 2007, the length of the canal was shorten from 21.05 km to 16.23 km, the water area was expanded from 0.76 km2 to 1.03 km2, and the average river width was expanded from 36.10 m to 63.46 m. In canal buffer area ( r=2 km), the urban construction area was increased from 31% to 68%, the agricultural land was decreased from 61% to 16%, and the industrial land was increased from 8% to 16%. An analysis of the changes of the industrial land surrounding the canal reveals that industry in Hangzhou has been dependent on the canal. The canal and the Qiantang River re-engineering project has changed the river way of the canal. The distribution of industrial land was changed from 1988 to 2007, although the proportion of the total industrial and mining land area remained 16%. The area near the old river (the abandoned river) was decreased from 2.77 km2 to 0.82 km2, while the area near the new river was increased from 0.74 km2 to 3.38 km2.

历史文化遗产是世界遗产的重要组成部分, 具有重要的历史、艺术和科学价值。作为一种不可再生的文化资源, 对历史文化遗产的保护日益受到重视。杭州作为著名的旅游城市, 位于京杭运河最南端, 运河文化遗产十分丰富。随着我国大运河申报世界文化遗产工作的启动, 以“ 申遗” 为契机, 开展杭州境内运河文化遗产的保护和研究显得非常重要[1, 2, 3]。随着社会的发展和科技的进步, 历史文化遗产的保护理念和方法在逐步发展和完善[4, 5, 6]。遥感考古的优势主要表现在以下几个方面[7, 8]: 覆盖范围广; 时空光谱分辨率高; 具有一定的穿透能力; 可以对考古文物进行无损探测。本文在大运河保护和“ 申遗” 的背景下, 利用地形图、多时相航空相片和卫星遥感数据统计分析了京杭大运河杭州主城区段近60 a以来的变迁以及土地利用变化情况, 揭示了该段时期内运河沿岸的城市化程度, 以及运河与周边工业发展的联系, 为京杭大运河的“ 申遗” 和保护规划的制定提供有价值的参考。

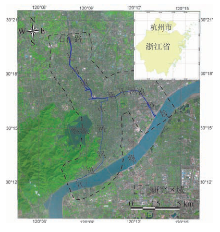

研究区为京杭大运河杭州主城区段, 包括从石祥路至三堡船闸运河入江口约15 km的河道, 以及运河老河道(中河)10 km左右的河道。主城区段和郊区段(从石祥路至余杭区塘栖镇北, 长约25 km)组成京杭运河杭州段(图1)。京杭运河杭州主城区段贯穿城东、城北片区, 联系城中、城西片区, 占有城市空间联系纽带的地位[1]。

京杭运河与钱塘江的沟通工程于1983年底开工, 1988年竣工通水, 新开运河长6.97 km; 1989 ~1994年, 杭州市政府完成了对运河城区段两岸驳岸的筑砌和去弯拉直工程, 自此运河格局基本定型。2004年杭州市政府开始了运河杭州段的综合整治工程, 运河综合整治一期工程已于2006年底完工。综合整治运河(杭州段)与保护开发二期工程(2007~2010年)正在实施中。

综合整治工程主要集中在主城区段, 选取该区域研究京杭大运河河道变迁及沿岸工矿用地的变化, 可以反映沟通工程和综合整治工程对运河产生的作用和影响, 以及由此对杭州市工业格局分布产生的影响。

多源数据包括QuickBird(QB)、TM、ETM和SPOT 5等卫星图像, 所有卫星数据云量均小于5%, 影像清晰, 可解译性良好。20世纪50年代拍摄的杭州市全区1:5万航空照片共计1 513张, 其中主要使用1955年拍摄的覆盖市区的航空照片。这批珍贵的航空照片对研究解放初期运河及其沿岸土地利用状况起到了关键作用。1963年测量的1:5万地形图数据和2005年测量的DEM数据(3 m分辨率), 与遥感资料配合使用, 对于提高遥感解译成果的几何精度和正确性提供了很好的帮助(表1)。

| 表1 多源数据资料 Tab.1 Multi-source data |

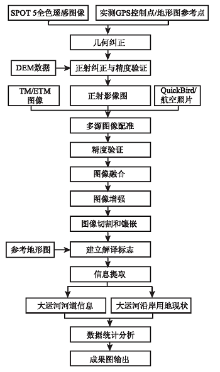

首先以2005年获取的实测GPS控制点, 以及从扫描地形图选取的典型参考点为纠正控制资料, 对SPOT 5图像进行几何纠正, 部分SPOT 5没有覆盖到的地区使用经过几何纠正的TM/ETM数据; 然后利用2005年测量的DEM数据(3 m分辨率)对SPOT 5图像进行正射纠正; 再将其他卫星遥感数据与纠正后的全色SPOT 5数据和TM/ETM数据进行配准、融合与增强。对卫星图像和航空像片进行京杭大运河河道及两岸2 km范围内的土地利用类型解译。其中, 运河周边区域土地分类遵照国土资源部发布的“ 国土资发[2001]255号” 文件确定的全国土地分类(试行)系统执行。具体流程如图2所示。

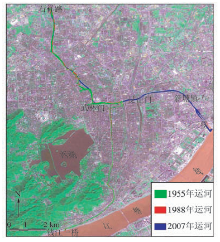

1988年, 京杭运河与钱塘江的沟通工程使原运河河道中河段失去了航运的功能, 成为运河在杭州城内的支流。现在的运河主干道到武林门后向东, 至新塘镇折向东南三堡船闸进入钱塘江。因此, 本文将运河分成3段(图3): ①没有改道的运河河道(1955年运河), 从石祥路开始, 到武林门段的运河河道; ②1988年以前的老运河河道(1988年河道), 即航运功能已经退化、被新开河道取代了的中河河道, 从武林门向南到钱江一桥附近进入钱塘江的中河; ③1988年后的新开河道(2007年河道), 从武林门向东, 经艮山门, 至新塘镇折向东南到三堡船闸的运河河道。

表2统计了1955年、1988年和2007年运河的河道长度、水域面积及河道平均宽度。这里特别选取了1988年运河即将改道之前的遥感数据, 以便比较20世纪80年代末京杭运河与钱塘江沟通工程的效果。

| 表2 各年运河河道变化 Tab.2 Stream way of the canal in different years |

从表2可以看到, 运河改道前的运河杭州段长度为19.99 km, 运河新航道的杭州段长度缩短为16.23 km。但水域面积和平均河道宽度却分别从0.81 km2和40.52 m增加到1.03 km2和63.46 m。

表3统计了1955年和1988年武林门以南运河(中河)的河道长度、水域面积及河道平均宽度。可以看出, 中河段的河道长度占当时运河杭州段的一半左右, 但其河道宽度只有运河杭州段全段平均河道宽度的35%~40%, 这形成了运河水运的瓶颈。

| 表3 老运河(中河)河道变化 Tab.3 Changes of Zhonghe stream way |

1988年运河改道工程后, 新开河道的长度为7.38 km, 平均宽度达到51.49 m。运河改道后, 不但缩短了航运距离, 而且提高了通航能力。

3.2.1 城镇建筑用地和农用地变化

如表4所示, 1955~2007年间, 杭州的城镇建筑用地从17.43 km2增加到37.91 km2, 而农用地则大幅减少, 可见运河沿岸的城市化程度大幅提高。而在快速城市化的过程中, 由于人口密度的增加以及土地资源的紧缺, 造成对运河沿岸土地盲目地开发, 致使许多历史文物遗址被毁坏, 严重威胁大运河的历史文化遗产。并且由于航运和城市开发的需要, 对运河截弯取直、新挖河道, 导致城市内出现了两条运河: 古运河和新运河。这些都严重损害了京杭大运河作为历史文化遗产的“ 真实性” 。

| 表4 运河沿岸2 km范围土地利用变化 Tab.4 Changes of land use along the canal (buffer r=2 km) |

3.2.2 工矿用地变化

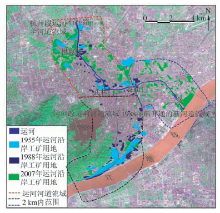

工矿用地面积在1955~1988年间由4.7 km2提高到8.89 km2, 运河的水运优势对这一地区工业的发展起到很大的推进作用; 1988~2007年间由8.89 km2增加到9.15 km2(表4), 变化不明显, 但工矿用地的分布却发生了明显的变化(图4)。

从图4可以看到, 武林门以北地区的工矿用地分布变化不是很大。拱宸桥东岸有一定量的工矿用地已被改建, 这一地区是2006年底完成的运河综合整治工程的一部分, 主要是新住宅区开发、滨河步行道和运河文化广场建设; 拱宸桥西岸基本没有变化, 只有极少量厂房被改建。由于杭州城市的发展, 武林门地区大部分工矿用地已经被搬迁和改建, 但其总量不是很大。

从图4还可以发现, 运河改道前后, 中河流域和江干区新河道流域的工矿用地分布发生了巨大变化。运河改道前, 许多工厂分布于城市南端的运河沿岸地区, 而在艮山门以东(江干区新河道流域)分布很少。1988年以后, 由于运河改道导致许多工厂随之搬迁, 在运河新河道两岸建设了大量的工厂。

表5分别统计了1988年和2007年在运河沿岸2 km范围各流域内工矿用地的总量。

| 表5 运河沿岸2 km范围工矿用地面积 Tab.5 Industrial land distribution along the canal (buffer r=2 km)(km2) |

可以看到, 运河城北段沿岸的工矿用地面积从1988年的5.38 km2减少到2007年的4.95 km2, 运河老河道经过的中河流域工矿用地总面积从2.77 km2减少到0.82 km2, 同时新开的运河河道流域工矿用地总面积从1988年的0.74 km2增加到2007年的3.38 km2。以上数据充分反映出工业发展对运河的依赖性。

(1)在京杭大运河保护和“ 申遗” 的背景下, 利用遥感技术对大运河从20世纪50年代至今的历史变迁及其对杭州市工业格局分布的影响进行研究, 发现运河经历了多次的扩建和改建, 运河沿岸2 km范围内的城市化程度不断提高。

(2)运河沿岸工矿用地类型的变迁, 反映出杭州工业对运河的依赖。运河和钱塘江的沟通工程改变了运河的航道, 工业用地的分布也随之发生了变化。可见, 运河在解放后至今的60 a中, 对杭州的城市化建设和工业发展都起到了举足轻重的作用。

(3)值得注意的是, 工业发展对运河造成的严重水污染是影响大运河保护和“ 申遗” 的关键问题之一。为了保护和开发运河在新时期的功能, 应该注意解决这些问题或者削弱其影响。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|