第一作者简介: 黄树春(1980-),男,硕士,主要从事遥感地质环境应用研究。

利用2000年前后获取的TM/ETM遥感影像,结合其他资料,提取长江流域水土流失状况信息(包括水土流失的类型、面积和强度),总结该流域内水土流失分布规律,从地质环境角度研究水土流失的现状和变化原因,从地学角度提出水土流失治理建议。

In this paper, the soil erosion conditions such as soil erosion type, area and intensity of the Yangtze River basin were extracted from the TM/ETM images acquired in 2000 and other information,the distribution of the soil erosion in the basin was summarized,the situation and the variation reason of the soil erosion were studied from the point of view of the geological environment. In addition, some suggestions concerning the measures for harnessing soil erosion are put forward on the basis of earth science.

长江是我国第一大河, 在我国国民经济和社会发展中历来具有举足轻重的地位。但长期以来由于自然和社会等原因, 长江上、中游山地、丘陵区水土流失加剧, 生态环境恶化, 不仅严重阻碍着当地经济的发展, 而且影响着长江中、下游平原地区的长治久安, 水土流失己经成为当前长江流域面临的主要问题。影响水土流失的因子有许多, 分析长江流域水土流失的文献也很多, 但很少有人从地学的角度进行过全面的分析。水土流失与成土母质(或基岩地质体)的关系密切, 这是共识。由于以往的调查对成土母质的影响考虑不多, 成因分析与趋势预测等缺乏全面性, 在一定程度上影响了水土保持规划的科学性。

针对上述问题, 本文利用卫星遥感图像和相关资料提取长江流域水土流失状况信息, 研究和总结该流域内水土流失分布规律, 并从基础地质角度分析水土流失的现状和变化原因, 进而提出水土流失治理措施的建议, 供有关决策部门参考。

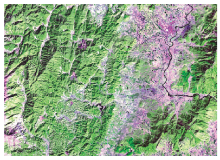

本次调查采用2000年前后获取的TM/ETM遥感数据(图1), 其他的辅助数据还包括1:25万数字地形图数据、1:10万土地利用数据、1:25万坡度数据、1:20万区域地质图和1:20万水文地质图, 以及地貌、降雨量、矿产开发和工程建设等资料数据。

以多平台的数据资料作为主要信息源, 配合降雨量的分区, 采用全数字人机交互遥感解译分析方法编制水土流失图; 以1:10万比例尺土地利用数据为参考信息, 并结合地形图、地质图和植被图等其他与水土流失分析有关的资料, 在微机屏幕上直接进行水土流失类型和强度图斑勾绘; 然后利用MapGIS和Arc/Info等GIS软件进行图形编辑、接边等工作; 最后进行数据统计分析, 研究水土流失分布规律和成因。

对遥感调查结果的统计表明, 长江流域轻度以上水土流失面积为632 005.81 km2, 占全流域总面积(1 787 248.6 km2)的35.36%, 轻度、中度、强度和极强度流失面积分别占全流域总面积的16.48%、11.98%、5.64%和1.26%(表1)。

| 表1 长江流域水土流失程度统计 |

长江流域水土流失主要集中在长江源区、金沙江中下游、雅砻江中下游、岷江上游、渠江流域、嘉陵江干流流域、汉江流域上游、长江上游干流流域的三峡段、乌江流域下游以及长江中游干流流域的上游等。

(1)微度流失。指无明显流失。主要分布在青藏高原干旱和半干旱的草甸沼泽、草甸草原和湖盆滩地以及高原、高寒地带沿湖分布的较湿润地区, 成都平原区, 江汉— 洞庭湖平原区, 长江河谷两岸, 湘中— 湘南丘陵区, 江淮丘陵, 鄱阳湖— 三角洲平原区, 部分坡度< 8° 的梯坪地和林草植被覆盖度达70%以上的林地。该类流失属正常流失, 面积1 155 183.84 km2, 占全流域总面积的64.64%。

(2)轻度流失。流失面积达294 575.09 km2, 是长江流域内主要的流失等级, 占全流域总流失面积的46.61%。水蚀区主要分布在川东和川南的岷江、沱江和金沙江流域, 汉江上游的西部, 重庆市的低山丘陵区, 大娄山— 武陵山区, 江淮丘陵地区, 洞庭湖和鄱阳湖水系边缘地区, 长江中下游干流区间的丘陵区和大别山周围等地区; 冻蚀主要分布在川西高原区和长江源头等地区。

(3)中度流失。流失面积达214 069.5 km2, 占全流域水土流失面积的33.87%, 主要分布在金沙江中下游两岸、大渡河下游、嘉陵江中下游的大部地区、雅砻江上游的甘孜地区、秦岭的西部和东部地区、乌江下游、鄂西中低山区、大别山区、罗宵山脉及黄山— 武夷山中低山区等地区。

(4)强度流失。流失面积达100 762.6 km2, 占全流域水土流失的15.94%, 主要集中在雅砻江中游、四川盆地东北部嘉陵江干流流域、汉江上游东南地区、三峡库区、苗岭中低山区、大别山中低山峡谷区、罗宵山中低山区和黄山— 武夷山中低山区等地区。

(5)极强度流失。流失面积为22 598.62 km2, 占全流域总流失面积的3.58%。此类流失主要集中在嘉陵江流域、金沙江中下游、雅砻江下游、大渡河中下游局部地区、陕西的安康市、三峡地区、贵州的毕节市、沿河土家族自治县以及湖南沅陵县等地区。

(1)长江流域在2000年前后水土流失仍然严重, 总流失面积占流域总面积的35.36%, 且分布极不均匀, 主要集中在长江中上游地区。

(2)水土流失以水力侵蚀为主, 冻融侵蚀和风力侵蚀次之。

(3)从省级行政区来看, 水土流失面积从大到小依次是四川、湖北、贵州、青海、重庆、云南、湖南、陕西、江西、甘肃、西藏、安徽、河南、江苏、浙江、广西、福建和上海; 水土流失程度从强到弱依次是西藏、重庆、甘肃、陕西、四川、贵州、云南、湖北、青海、江西, 河南、湖南、安徽、浙江、江苏、福建、广西和上海。

(4)从二级流域来看, 水土流失面积从大到小依次为金沙江流域、嘉陵江流域、岷江流域、汉江流域、长江上游干流流域、洞庭湖流域、雅砻江流域、乌江流域、鄱阳湖流域、长江中游干流流域、长江下游干流流域和太湖流域; 水土流失程度从强至弱依次为嘉陵江流域、长江上游干流流域、乌江流域、金沙江流域、雅砻江流域、汉江流域、岷江流域、长江中游干流流域、洞庭湖流域、鄱阳湖流域、长江下游干流流域和太湖流域。

(5)从我国三级构造阶梯来看, 水土流失主要发生在第二级阶梯上, 第一级阶梯次之, 第三级阶梯最少; 从岩层分布区来看, 水土流失主要发生在红色砂岩粘土、砂泥土互层、泥岩、黑色页岩夹泥灰岩、砂砾岩、碎屑岩、页岩和灰岩等地区。

目前水土流失调查从成因上主要考虑外动力地质作用, 对基础地质环境的作用则考虑甚少。然而, 地层岩性、地质构造以及地貌条件等基础地质要素都直接影响地表土壤的侵蚀作用和侵蚀程度。基础地质环境是水土流失的先决和基础条件, 系统研究基础地质环境和水土流失之间的相互作用, 才能从内在联系上了解水土流失的成因和控制作用。

地貌条件是影响水土流失的重要因素之一, 控制着水土流失的类型、强度及演化过程。不同的地貌特征对水土流失产生不同的影响, 左右着水土流失的方式及强度, 制约着水土流失的发展演化。

地面坡度直接影响径流的冲刷能力, 坡度的陡缓决定土体抵抗力大小。因此, 坡度是地貌因素中影响水土流失最突出的因子。在其他条件相同时, 随着地面坡度的增加, 径流速度加大, 水土流失量也随之增加。一般在雨量、雨强相同的情况下, 坡度每增加4° , 径流量增加58%, 土壤冲刷量增加51%。但坡度对水土流失的影响不是一直成正比增加, 而是存在着一个“ 流失转折坡度” , 在转折坡度以下, 冲刷量与坡度成正比; 超过了转折坡度, 随着坡度的增加, 由于受水面变小而影响径流量, 冲刷量反而有递减的趋势。

长江流域地貌类型多样, 多数情况下, 地貌特征与水土流失之间在一个区域内有一定的相关性。在多种自然因素中, 地形地貌为主导因素, 制约或反映着岩性、气候、水文、土壤和植被的变化, 以及水土流失状况、治理措施和土地利用方向。

长江流域地貌单元划分为平原、丘陵、低山、中山、高山、台地和高原等7类。其中, 中山地貌单元面积最大, 达452 173.45 km2, 占全流域面积的25.33%; 其他地貌单元, 面积由大到小依次是平原、丘陵、高山、低山和高原, 分别占总面积的19.06%、15.50%、15.40%、14.52%和9.25%; 面积最小为台地, 只占总面积的0.95%, 主要分布在长江中下游地区(表2)。

| 表2 长江流域各地貌单元水土流失特征统计 |

从表2可以看出, 不同的地貌对水土流失有着不同的影响, 长江流域中山地貌单元水土流失面积最大, 为195 675.60 km2, 占全流域水土流失面积的30.96%; 水土流失程度也是最强, 水土流失面积占中山地貌面积的43.27%; 水土流失强度在中度以上的流失面积占总流失面积的57.09%。

高山地貌单元水土流失面积为104 623.5 km2, 占全流域总流失面积的16.56%; 流失程度较弱, 占高山地貌总面积的38.07%; 水土流失强度较小, 主要以轻度和中主度为主, 分别占总流失面积的48.47%和40.50%。

丘陵地貌单元水土流失占总流失面积的16.48%, 流失程度较弱, 占丘陵地貌总面积的37.63%; 水土流失强度较小, 以轻度和中度流失为主。

低山地貌单元水土流失面积占总流失面积15.69%, 流失程度较弱, 占本地貌单元总面积的38.25%; 流失强度较大, 轻度以上流失的面积占总流失面积的62.57%。

中山地貌单元主要地形较为平缓, 适合人类活动, 受到较强的开发活动影响, 因此该地貌单元内的水土流失最为强烈, 但主要以轻度和中度流失为主; 高原地区水土流失主要分布在长江源头和川西高原, 主要为冻融侵蚀; 低山和高山地貌单元的水土流失程度相当, 主要是因为高山地貌单元内地形坡度普遍较大; 但高山地貌单元内人类活动较少, 而低山地貌单元内虽然人类活动频繁, 但地形坡度平缓, 因此两者的水土流失相差不多, 均属于较强流失。丘陵地貌单元水土流失也较强, 主要是由过度的人类活动引起的。平原和台地地形平缓, 所以水土流失较少。

长江流域沉积地层发育, 从太古界到新生界都有出露。新生界分布面积最大, 达597 760.16 km2, 占全流域地层总面积的33.56%; 其次分别为中生界、古生界、元古界和太古界, 太古界地层面积只占地层总面积的0.2%。岩浆岩面积为112 043 km2, 占全流域地层总面积的6.29%(表3)。

新生界地层由第四系和第三系地层组成。第四系地层按成因主要分为残坡积、冲洪积、湖积和冰碛、冰水堆积4类。

长江流域主要地层的水土流失面积从大到小依次为中生界、古生界、新生界残坡积、新生界冲洪积、元古界、岩浆岩、第三系、冰碛冰水堆积、湖积和太古界(表3)。

| 表3 长江流域各地层面积及水土流失面积统计 |

地层水土流失程度从强到弱为新生界残坡积、中生界、太古界、第三系、古生界、冰碛冰水堆积、岩浆岩、元古界、冲洪积和湖积。以第四系残坡积和中生界地层为例, 说明其与水土流失的作用关系:

第四系残坡积地层面积占全流域地层总面积的9.73%, 主要分布在四川盆地内。地层内水土流失面积87 142.68 km2, 是第四系地层内水土流失最多的一类, 占全流域地层水土流失总面积的13.8%; 流失程度强, 占本类地层总面积的50.27%, 是所有地层中流失程度最强的; 流失强度大, 中度以上的流失面积占62.37%, 主要分布在嘉陵江流域内。第四系残坡积主要由半胶结到完全松散碎屑物组成。四川盆地主要由棕红色网纹土(厚度一般在7~33 cm)和黄褐色粗砂、亚粘土及砾石层组成。

中生界地层主要分布在长江上游地区, 水土流失面积最大, 达210 261 km2, 流失面积占全流域流失总面积的33.30%; 流失程度较强, 占本地层总面积的42.38%; 流失强度较小, 主要是轻度和中度流失, 分别占45.94%和36.19%。其中, 三叠系分布较广, 主要是潮坪台地相稳定型沉积和活动型海相沉积组合。龙门山— 贡嘎山以西为半深海浊流沉积, 岩性以砂板岩、石英砂岩及千枚岩为主; 以东地区的下、中三叠统主要为潮坪— 蒸发海相碳酸盐和硫酸盐沉积, 上统以近海海陆交互相或陆相碎屑含煤沉积为主。侏罗系主要是内陆河湖盆地沉积, 河湖盆地中发育火山岩系和浅海系, 主要分布在川滇和江南地区; 下、中统主要为内陆河湖盆地碎屑沉积, 上统分为3种类型:①浙皖地区发育有中酸性火山岩; ②四川盆地发育最为典型, 为红色河湖相砂岩、泥岩, 底部为砂砾岩; ③青海西部为浅海沉积, 岩性为砂页岩夹灰岩。白垩系主要是陆相沉积, 下统分布在川滇和苏浙地区, 上统出露较广, 主要为内陆河湖盆地沉积, 岩性为红色砂岩、页岩、泥岩及砂砾岩, 苏皖地区有中酸性火山岩及火山碎屑岩分布。

长江流域范围大、地层岩性组成复杂, 基岩是影响水土流失的重要条件之一。不同的基岩造成不同程度的风化, 风化作用给水土流失的发生提供了前提条件。通过对长江流域内不同地层岩性的分析可以看出, 容易发生水土流失的岩层包括砂土、粘土和砂泥土互层、红色砂岩、泥岩、黑色页岩夹泥灰岩、砂砾岩、碎屑岩、页岩和灰岩等。当这些基岩大面积出露, 加上地形坡度较大、降水不均匀、多暴雨、植被覆盖少时, 往往形成严重的水土流失。

构造运动引起的势能重组, 是引起水土流失和搬运的根源。在我国, 构造运动形成了4个阶梯状地势: 青藏高原地区、大兴安岭— 太行山— 巫山— 雪峰山一线以西的山地和高原地区、上述一线以东平原地区和沿海大陆架及岛缘陆架地区。水上流失主要发生在第一、二级阶梯而不是东部平原区和沿海大陆架区。

长江流域新构造运动发育, 在安宁河深大断裂以西是强烈构造上升区, 形成高原高山区; 在安宁河深大断裂以东至武陵山— 雪峰山以西也是上升区, 但是上升幅度相对前者较小; 在武陵山— 雪峰山以东是掀斜沉降区。长江流域水土流失主要发生在前2个构造上升区。

局部断裂则对小区域内的水上流失起着一定的控制作用。断裂的方向、强度、幅度及类型都影响水土流失的发生和强度。例如, 成都平原就是受NE向 、SN向断裂影响形成的断陷型冲、洪积盆地, 相对四周区域长期处于下沉状态, 冲积平原发育, 地势平坦, 坡度很小, 水土流失微弱。其西北贡嘎山的高山峡谷区为强烈上升区, 山势陡峭, 沟谷深切, 崩塌、滑坡时有发生, 水上流失比较严重。雪峰山、武陵山受构造影响形成抬升区, 水土流失较严重。而江汉平原、洞庭湖平原、南襄盆地、鄱阳湖平原和长江三角洲为掀斜沉降地区, 水土流失轻微。

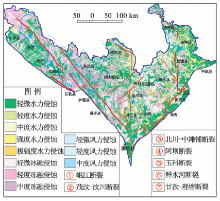

长江流域大范围的水土流失基本上受活动性构造带的控制, 以川西北地区为例说明构造运动与水土流失的关系(图2)。

川西北地区位于昆仑— 秦岭褶皱系之南、扬子地台之西, 在区域上属于松潘— 甘孜褶皱系。印支期以来, 构造运动强烈, 产生一系列推覆构造带和走滑断层带。

川西北地区构造较发育, 主要发育走向为SN向的岷江断裂, 走向为NW-SE向的阿坝断裂、玉科断裂和鲜水河断裂 , 走向为NE-SW向的茂汶— 汶川断裂和北川— 中滩铺断裂。

从图2可知, 不同方向和不同期次的断裂基本上控制了区域内水土流失的展布方向, 同时也是水土流失程度较强、流失强度较大的区域。如在阿坝— 金川— 丹巴一线以东地区, 地质构造较复杂, 多组断裂发育, 水土流失程度高于该线以西地区。在岷江断裂带和茂汶— 汶川断裂两侧, 水土流失强度都以中-强度流失为主。在西部高原区, 沿玉科断裂和鲜水河断裂的走向, 是本区内主要的冻蚀区。

通过对近年来水土流失现状调查和研究, 针对各流域水土流失的成因提出相应的治理对策。

4.1.1 水土流失主要原因

湘中紫色土丘岗的成土母岩多为白垩系和第三系陆相或湖相沉积的紫色页岩和紫色砂岩, 岩层产状大多以页岩、砂岩及泥岩互层排列。这种岩性组合, 膨胀系数差别很大, 在高温多雨、干湿季节分明的亚热带气候条件下, 岩石表面湿热膨胀、干冷收缩频繁, 极易发生物理崩解, 由表及里剥落成碎屑物质, 经进一步风化后形成土壤。这种土壤发育常处于相对幼年阶段, 由于毁林开荒、乱砍滥伐, 加上紫色砂、页岩易被冲刷流失, 因而湘中紫色土丘岗区水土流失严重, 受害面积占山地总面积的50%以上。

4.1.2 水土流失治理建议

结合水土流失的原因, 采用林地植乔、灌、草结合模式最好, 裸地植草模式次之。

4.2.1 水土流失主要原因

土壤成土母质以石灰岩、板岩、页岩、花岗岩和第四系红壤为主, 多分布在丘陵和岗地。造成红壤地区水土流失严重的主要原因是人类不合理的经济活动导致生态环境的破坏。

4.2.2 水土流失治理建议

(1)改善植被生长状况, 增加地表植被覆盖度。红壤地区水、热条件好, 植物生长迅速、恢复速度快, 因此改善植被生长的主要途径是封禁治理育林、疏残林补植和荒山绿化, 进行草、灌、乔多层植被群落配置, 同时搞好经济林地复垦和水土保持工作。在采取封禁治理育林、疏林补植、禁止人为破坏等措施后, 一般只需要3~5年的时间, 就可以使植被覆盖率达到60%~70%, 且具有较好的草、灌、乔结合的多层植被结构。

(2)防止对土地的过度开发利用。过度开发利用土地, 会使土壤养分含量下降、植物生长变差、植被覆盖度下降, 并会导致土壤退化。因此, 实行用地和养地相结合的利用方式十分必要。土地开发利用存在的问题, 一是对坡度较大的坡地的开垦, 二是盲目发展果园, 三是坡地开垦后利用无计划、利用率差、植被覆盖度低。土地开垦利用后, 如不及时种植草本植物或有关作物, 极易造成水土流失, 甚至是一边开垦一边流失。所以, 解决好坡地开发与水土流失的矛盾, 在建设生态农业中具有十分重要的意义。

(3)进行合理的耕作、施肥和灌溉。通过合理耕作和施肥, 使作物良好生长, 保持作物较高的覆盖度, 尽量缩短作物轮作换茬时间, 避免造成水土流失; 选择有利于保持水土的作物品种, 在保证高产、稳产的基础上, 使水土流失降低到最低限度; 实行科学灌溉, 维护土壤结构, 防止水土流失。

(4)采取必要的工程措施。红壤地区目前主要的工程措施是水土保持林建设和修筑梯田。建设水土保持林应注意树苗生长初期的水土保持问题; 梯田的作用则在于拦蓄降雨从而减轻降雨对土壤的冲刷, 使径流所带走的泥沙量减少; 同时由于水的流速减缓, 入渗时间延长, 土壤入渗量增加, 从而有效地减少水土流失。

4.3.1 水土流失主要原因

湘西喀斯特地区基岩以石灰岩、板岩、页岩, 土壤以黄壤、黄红壤为主。喀斯特地貌发育完整, 属于溶蚀构造地貌; 因雨量较多, 灰岩中可溶性碳酸盐类岩石遭到强烈的溶蚀和侵蚀, 沟谷下切深度大。此外, 影响本区水土流失的因素还包括降水、植被及土地利用、地形条件及构造基础等。

4.3.2 水土流失治理建议

(1)治坡工程。①大力整治坡耕地, 将坡耕地改造为梯平地或梯田, 在25° 以上的坡耕地进行退耕还林或营造水保林; ②大力整治荒山荒坡, 在5° 左右的平缓山坡, 将水源条件比较好、土壤比较肥沃的梯坪地改成水平梯田, 或坡改梯成为旱地; 在5~20° 的山坡种植经济林与水果, 实施坡改梯、林间套种等, 形成复合型立体生态系统; ③采用鱼鳞坑补植办法对疏幼林地治理区内疏林过稀的情况进行治理, 并实施封禁, 充分利用本地优越的水热条件和植被演替规律恢复植被。

(2)治沟保水工程。

(3)河堤工程。

(4)排蓄工程措施。①修建小型蓄水工程; ②运用工程整地或工程拦蓄。

利用2000年前后获取的TM/ETM卫星遥感影像调查长江流域水土流失状况, 摸清了水土流失分布特征; 从基础地质的角度对水土流失与地质环境的关系进行了较全面分析, 从地学的角度对如何进行水土保持工作进行了探讨。由于遥感技术是从区域角度进行分析的, 故有待于从微观上对岩性组合特点、节理和裂隙发育程度等与水土流失的关系做进一步分析。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|