作者简介: 赵福岳(1953-),男,教授级高级工程师,主要从事区域地质、矿产地质、生态地质环境等领域遥感研究。

基于卫星遥感技术的调查成果,结合已有的地质资料,从第四纪地质演化角度,系统阐述了松辽平原新构造运动特征、第四纪地质历史和古环境的演化过程,提出了松辽平原第四纪地质历史的8大演化阶段,分析了各个阶段新构造运动对生态地质环境的作用。

On the basis of geological remote sensing survey and from the point of view of Quaternary geological evolution,this paper deals systematically with the neotectonic fractures and the evolution of Quaternary geological history and paleo-environment in Songliao Plain. Eight evolution stages of Quaternary geological history and their controlling action on the eco-geological environment in Songliao Plain are proposed in this paper.

松辽平原, 即 “ 东北平原” , 西邻大兴安岭, 北依小兴安岭, 东至张广才岭、千山, 南以辽东湾为界。第四纪以来, 在新构造运动作用的控制下, 松辽平原经历了隆起、拗陷、沉积和地貌重塑等地质作用过程。本文基于2005~2007年松辽平原基础地质遥感调查成果, 通过对松辽平原新构造运动、第四纪地质环境的研究, 恢复重建起松辽平原第四纪地质历史的演化过程和演化规律。

松辽平原大地构造位置隶属于天山— 兴安地槽区。在漫长的第四纪地质历史发展过程中, 新构造运动以差异性升降运动为主体, 控制着第四纪地质环境的变化。

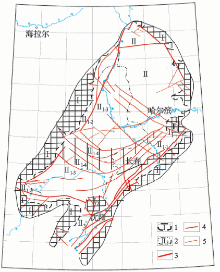

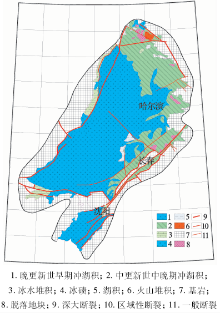

松辽平原由松辽盆地周边断隆区和松辽盆地断陷区两个一级、3个二级和4个三级新构造运动区组成(表1, 图1)。

| 表1 新构造运动分区 |

(1)松辽盆地周边断隆区(Ⅰ )。该区包括松辽平原东缘边界断裂以东的张广才岭、松辽平原北部的小兴安岭以及西部嫩江断裂以西的大兴安岭东麓。这些山岳丘陵将松辽平原圈闭成向南开口的簸箕状。这些边界断裂自新生代以来, 发生多次继承性差异升降运动, 周边山岳丘陵不断隆升, 松辽平原不断沉降, 最终形成当今的地貌格局。

(2)松辽平原断陷区(Ⅱ )。该区是新第三纪至第四纪以来以负向新构造运动为主的地区, 也是区内结构最复杂的新构造运动区, 包括松嫩断陷区(Ⅱ 1)、伊— 舒断陷区(Ⅱ 2)和下辽河断陷区(Ⅱ 3)3个二级新构造运动分区, 具体如下:

①松嫩断陷区(Ⅱ 1)。该区是一个断块下降区, 自第三纪特别是新第三纪以来不断下降, 区内新构造断裂纵横交错, 将该区地壳切割成大小、形态不同的断块。尤其是长岭弧形断隆区, 隆升时间为晚更新世末期, 时代约 16.6± 1.8 ka。它是在松辽平原两侧剪切应力作用下形成: 西段撒开、东端收敛之形态特征是剪切应力不均衡性作用的具体反映。而断隆代表剪切隆升地块, 断拗反映剪切拉裂地块。弧形形态特征反映剪切作用过程中伴随太平洋板块向西的侧向推挤作用之结果, 其形成与发展直接控制松辽平原全新世荒漠化的形成、发展和湖泊演化、水系变迁等过程。

②伊通— 舒兰断陷区(Ⅱ 2)。该区新生代阶段以负向运动为主, 第三纪发生剧烈沉降, 形成千余米厚的第三纪沉积。第四纪早更新世阶段, 该区继续下降, 接受早更新世湖相和冰水河湖沉积及中更新世亚粘土沉积。

③下辽河断陷区(Ⅱ 3)。该区是辽河下游一带的一个断陷区。该区自第三纪以来发生继承性沉降, 沉积了较厚的第三纪至第四纪地层, 反映出该区是以下降为主的新构造运动特征。

(1)继承性。自第四纪以来, 山区的隆升、平原区的下沉以及新构造断裂的形成, 大体上都是在中生代以来的北北东向欧亚板块大陆边缘裂谷带构造格局的基础上继承发展而来。区域性的不均衡断隆与拗陷运动表现出西部大兴安岭与东部小兴安岭、长白山山地断隆抬升, 中部松辽平原西部沉降幅度大, 东部沉降幅度小, 构成了自西向东推进的陆地波浪。很显然, 这是继承欧亚板块大陆边缘裂谷带的运动方式而造成的结果。

(2)多期性。山区中多级层状地形, 平原内不同沉积韵律与埋藏地面的存在, 是第四纪地壳升降运动多期性的依据, 如表2所示。

| 表2 松辽平原第四纪构造运动分期 |

(3)差异性。从总体来看, 中更新世早期地壳的差异性升降运动导致东北平原分解为松辽和下辽河两大平原, 两大平原的沉积厚度和局部构造的差别可间接反映第四纪地壳运动的差异性: 松辽平原高程140~300 m, 第四系厚度一般80~100 m, 西部可达几百米; 下辽河平原高程0~100 m, 第四系厚度一般180~200 m, 到达南部滨海平原, 地层厚度急剧加厚, 最厚达359 m以上(辽宁省地质志)。两大平原构成了明显的陆地阶梯。

每个平原内也具有各自的差异性, 尤其松辽平原, 由于受中部长岭弧形断隆的影响, 北部松长平原的东北部高程大于200 m, 一般可见1~2级阶地, 西南部高程140~150 m, 由东北向西南缓缓降低; 而南部东西向辽河平原, 周边高程达300~350 m, 中部高程为150~202 m, 发育深切河谷。总体表现出北部掀斜抬升与拗陷、中西部断隆抬升与断陷相伴生的差异性运动规律。

遥感调查结果表明, 松辽平原第四纪地质环境是在前第四纪地质环境的基础上, 经历8大阶段后塑造出的地质环境景观。

大量的研究成果表明, 中生代的晚侏罗纪— 早白垩纪, 由于受太平洋板块沿西太平洋毕鸟夫带向西俯冲, 欧亚板块向东仰冲的作用影响, 该地区形成以松辽地堑为主体的北东向大陆边缘裂谷带。其空间分布范围以松辽盆地为主体, 向北过孙吴地堑与前苏联境内的捷雅盆地相通, 南端与华北裂谷系的渤海湾— 中原裂谷相接, 并接受厚度达6 000~7 000 m的河湖相沉积。晚白垩纪末— 始新世, 带内发育的大屯火山喷发和双辽— 下辽河火山喷发, 标志着裂谷发展到高潮。到了新第三纪, 火山活动基本平息, 裂谷开始收缩封闭。上述地质构造环境的形成为松辽平原第四纪地壳拉张拗陷继承性发展提供了雏形。

早更新世早期(顶界142.2万a), 松辽断坳已基本形成。松辽盆地继承发展, 稳定下沉, 形成松辽古大湖, 并接受了来自大兴安岭、小兴安岭和长白山的碎屑物质补给, 沉积一套厚度约20~100 m的砂层、含砾砂层及粘土层堆积, 早更新世早期湖积地层(Q

早更新世晚期— 中更新世早期, 由于地壳强烈差异性升降运动, 大兴安岭山脊线海拔达1 000 m, 东部山地上升到500~700 m。由于气候干冷, 在大、小兴安岭及东部长白山等山地广泛发育着冰川堆积、冰川侵蚀和冰水堆积作用形成的冰水湖泊。受四周山脉隆升作用影响, 松辽古大湖中心沿盆地周边向昌图、哈尔滨、北安、讷河及五大连池一线迁移, 接受一套砂层沉积, 形成晚更新世湖相地层(相当下荒山组一段下部)。而盆地边缘产生抬升隆起作用, 导致早更新世早期沉积的白色粘土层外露水面, 接受剥蚀, 形成厚度约10 cm的古风化壳。

该期冰川作用分布广泛, 冰川漂砾堆积于大兴安岭、长白山等中低山地形之上, 冰碛和冰水堆积主体发育在山前倾斜平原地带, 局部延入盆地之中, 如分布于小兴安岭山前地段的冰碛物最远已达到克东南; 分布于长白山山前地段的冰碛物最远已达到伏龙泉镇北; 大兴安岭山脉也均到达山麓地带。盆地周边地区与下伏早更新世早期湖积地层(Q

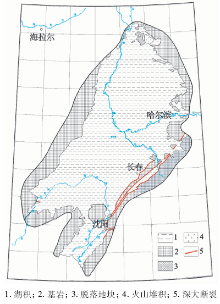

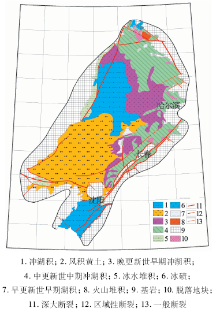

中更新世中— 晚期(51.6~20万a), 松辽平原处于整体稳定断陷(拗)接受沉积的古大湖环境(图4)。

中更新世中期初, 伴随周边山区缓慢上升, 在大兴安岭东麓盆地边缘形成白土山冰水断块台地。大黑山— 法库地垒不断抬升, 并以其为界, 将松辽古湖分解为北部的松辽大湖和南部的下辽河大湖。此后松辽盆地稳定下沉, 形成古大湖环境, 平原边缘的山麓地带已被湖水淹没, 使松辽大湖达到极盛时期, 并接受来自于周边山区或风积物质的补给, 沉积了一套厚度约10~50 m的冲湖积相亚粘土层, 中更新统地层(Q

此时, 下辽河古湖除沈阳东部地区表现出隆升特点之外, 其余地区总体断拗, 发生海侵, 接受海陆交互相的亚粘土、亚砂土和粉砂互层沉积。

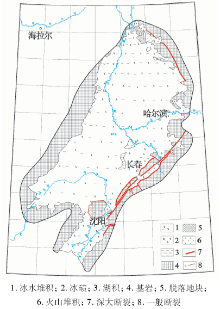

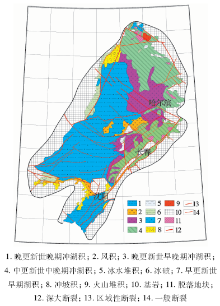

该期构造运动以地壳强烈的差异性升降为特征, 伴随此作用, 松辽平原东、北部抬升, 导致晚更新统(Q

由于地壳运动的差异性, 松辽平原北部属于掀斜拱隆, 东部为断块隆升, 西部以拗陷为主体。

此时, 下辽河盆地以拗陷下沉为特征, 接受冲湖积黄土状亚砂土、粉细砂夹薄层亚砂土含砾的中粗砂透镜体等物质的沉积(图5)。

晚更新世中晚期(距今7~3万a), 区内地壳运动总体仍以差异升降为主作用特征, 伴随该运动, 松辽平原东部、北部、西部继续抬升, 早更新世沉积的亚粘土、亚砂土堆积物外露水面, 形成第二级湖成地面(波状高平原)。在差异升降运动控制下, 湖泊继续向西南迁移, 并急剧缩小, 中心位于齐齐哈尔— 乾安一带, 接受风积沙土的堆积, 形成中东部地区的晚更新世地层(Q

而下辽河盆地继续拗(断)陷, 接受了冲湖积相细粉砂和亚粘土沉积(图6)。

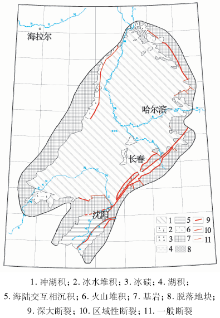

晚更新世晚期(3~1.1万a), 松辽盆地西部整体下降, 古湖泊再一次形成, 并接受厚层细粒石英砂、中薄层含贝壳碎片的粉细砂沉积, 形成了分布于西辽河地区的晚更新世晚期冲湖积地层(Q

大约距今在1.81~1.1万a左右, 区内局部隆升作用加强, 在中西部地区长岭逆冲断隆形成, 即前人所称的松辽分水岭。在其作用控制下, 不仅改变了松辽盆地水系南北贯通的历史, 而且导致晚更新世晚期古湖泊以长岭断隆为界向南北两侧退缩, 形成北部的松嫩盆地和南部的东西辽河盆地, 同时南北两个盆地的构造样式差异明显。北部松嫩盆地仍然以北部、东部隆升, 西部拗陷为特征, 并在长岭逆冲断隆岩片之间与坳陷区形成残留湖泊; 而西部东西辽河盆地在晚更新世晚期湖积沉物的基础上, 形成断块隆起与断坳相间排列的网状构造格局, 断块隆起区外露水面, 接受风蚀作用, 为全新世弧形沙垄、沙化形成与发展提供了丰富的物质来源。断拗区形成残留湖泊, 为全新世湖泊发展提供基础。

此时期下辽河盆地继续拗(断)陷, 伴随先锋海侵, 接受了海相含粉砂薄层的亚粘土、中细粒砂层的沉积和河湖相粉细砂夹含泥砾亚粘土的沉积(图7)。

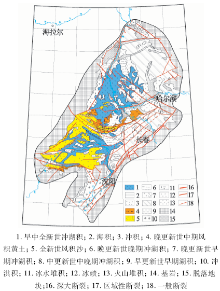

全新世(1.1万a至今), 区内地壳运动表现出以相对差异升降为主的运动形式。该时期是人类活动最活跃, 黑土形成与退化和荒漠化最发育的时期, 也是人类生存环境趋于恶化的关键阶段。

早中全新世(距今1.1~0.25万a), 松辽盆地受晚更新世末期长岭断隆的影响, 其北侧的松嫩湖盆急剧缩小, 湖泊中心已退缩到达乾安、泰来及大庆一线。盆地西北周边的霍林河、洮儿河、绰尔河、雅鲁河、阿伦河、嫩江及裕尔河等水系继承发展, 汇入晚更新世末期残留湖泊, 共同组成早中全新世千岛湖盆环境, 加积了河湖相淤泥、沙土层的沉积, 形成早中全新世湖-沼地层(Q

而东西辽河盆地沿断块沉陷区, 仍在晚更新世末期残留湖泊的基础上发展为早中全新世湖盆环境, 接受周围断隆地块的物质补给, 形成了黑色淤泥与砂土质呈互层状沉积的早中全新世湖-沼地层(Q

距今1.1~0.75万a的早全新世, 松辽平原未形成黑土层沉积, 这是因为这段时期古气候偏冷凉, 特别是8.7~8.9 ka B P的强低温事件, 加上晚更新世遗留下来连续多年冻土, 尚未退化到适宜黑土层沉积的程度。

到了中全新世, 距今0.75~0.25万a, 古气候温暖湿润。当时虽有气候波动, 但松嫩平原始终处于温带半湿润区, 年均气温约比现今高1~2℃, 平均年降水量约500~600 mm。年均气温自北向南0.0~5.9℃, ≥ 10℃, 积温2 200~2 700℃, 季节冻土1.5~2.5 m, 从地表结冻到解冻150~200 d, 季节冻土全部融化时间60~150 d。这样草原化草甸植被植物迅速繁茂起来, 大量植物残体形成有机质。留在土壤中的有机质由于冬季严寒, 土壤微生物活动停止, 夏季多雨土壤过湿, 加上季节冻层阻隔使土壤水份更加充足, 好气微生物活动受限, 一般每年只有15%腐殖质被分解矿化, 故此年复一年的暖、寒气候周期变化, 土壤中大量有机质被保留, 并迅速沉积, 于是便在第四纪前中全新世含土质堆积物顶层形成了黑土层。

由于受松辽平原内的高平原区和低平原区两种地形差异影响, 呈岗状波状起伏不平的高平原区地形发育厚约1~2 m土黄色黄土状粘土风化壳, 与下伏粘土层结构差异很大, 利于持水和透水, 并限制有机质的分解, 有利于黑土层的有机质积累与沉积, 并形成深厚肥沃的黑土层; 而出露于松辽平原内的低平原区, 地下水位较低, 相对提高了土壤中的滞水能力, 导致透水能力下降。在这种水理条件下, 有利钙质淀积层发生, 并形成黑钙土层。

晚全新世(Qh3), 受区内地壳总体抬升作用和湖泊水源补给不足及气候等因素影响, 松嫩、东西辽河湖泊退缩、干涸, 直至消亡, 但在齐齐哈尔— 大安一带和长岭弧形断隆岩片之间洼地仍然残留着现代湖泊。嫩江水系由原来的过湖河演变为下切河与松花江水系完全贯通经三江平原汇入黑龙江。辽河水系急剧下切, 形成深切河谷。沿河道形成晚全新世冲积成因的淤泥、砂土地层。其广布黑土的高平原区遭受水蚀侵蚀和人为作用影响, 黑土面积减少, 质量下降。统计数据表明, 地形坡度为1~2° 区, 水蚀程度加强, 近10 a黑土斑块减少14 225个; 而低平原区受冻丘消融、地下水位变化及气候干燥等因素影响, 沿早中全新世干涸湖底发育沙化、盐渍化。至此, 松辽平原进入人文活动与自然环境并存的生态环境退化阶段。

早中全新世, 下辽河平原仍处于稳定下降的构造环境。随着冰期的结束, 全球性气候转暖, 海面又一次开始快速上升, 并在晚全新世末期广泛发育冲湖积沼泽、劣质泥炭层的基础上, 发生盘山海侵, 并接受厚度约20~30 m的细砂、粉细砂及亚粘土层沉积。

到了晚全新世, 抬升作用加强, 古辽东湾海平面下降, 退缩到现今海平面位置, 形成泥质海滩。至此, 东西辽河、养畜牧河切穿辽北隆起, 路经下辽河平原, 形成宽度为几米至几十米, 深度为几米的深切河谷, 注入渤海, 形成冲积三角洲, 并在营口、盘锦及辽中县等滨海平原地带沼泽遍布, 芦苇丛生(图8)。

通过地质剖面调查和对测年数据、古气候以及古生物等资料的分析研究, 从第四纪地质、岩相古地理角度, 松辽平原第四纪古环境演化经历了早更新世早期古气候湿润的古大湖环境(Q

(1)松辽平原第四纪地质环境是在新近纪早期裂谷收缩封闭和地壳拉张拗陷继承性发展的基础上, 经历第四纪地质历史8大阶段发展而成。

(2)第四纪地质历史8大演化阶段, 伴随着古气候冷暖交替变化, 控制古湖泊环境的形成与发展, 为区内黑土、沙化形成提供母质沉积环境。

(3)松辽平原第四纪新构造运动诱发的隆升与拗陷构造单元, 为全新世黑土地的退化、沙化与盐渍化形成与发展提供了构造环境。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|