第一作者简介: 陈华(1977-),男,博士,高级工程师,主要从事国土资源遥感专业的研究,已发表论文10余篇。

广西壮族自治区是我国经济相对欠发达的地区之一,随着人口的增长和区域开发进度的加快,水蚀型荒漠化问题也日益严重。本文研究发现,广西的地形地貌、岩土性质、构造等因素对水蚀荒漠化有直接重要影响。基于GIS分析发现广西地区的水蚀型荒漠化主要分布在碳酸盐岩地区、花岗岩地区、泥岩地区、砂砾岩及砂页岩地区,其中以碳酸盐岩地区为主,占总体荒漠化面积的46%以上。对荒漠化地区的地质岩性、地质构造、地形地貌等地质因素进行了分析,并提出了合理的治理措施。

Guangxi is one of the less developed areas in China. With increasing population and accelerating regional exploitation, water erosion desertification has become increasingly serious. The peculiar lithology and structure of Guangxi are likely to form specific physiognomy. This paper holds that there exists direct effect of physiognomy, lithology and structure on water erosion desertification in Guangxi, with the physiognomy being the primary factor in this aspect. Based on GIS analysis, the authors have found that the water erosion desertification is mostly distributed in such areas as carbonate, granite, mudstone and gritstone. The area of carbonate is most serious in this aspect, possessing 46% of the total desertification area. This paper has analyzed the lithology, structure, physiognomy of the desertification area. Some logical control countermeasures are also put forward in this paper.

土地荒漠化是全人类所面临的最紧迫的环境问题之一, 中国是世界上土地荒漠化较严重的国家之一[1]。其中水土流失的发生与发展, 受到一系列地质因素条件的制约与影响。探讨它与水土流失的相互关系, 对于合理地安排工程与生物措施, 进行水土保持区划与规划和综合治理, 均具有重要意义[2]。在西安地质矿产研究所完成的《北方荒漠化地质调查》中指出: 地质背景是控制荒漠化的主要因素。因此, 从地质的角度, 分析研究区的地形地貌、岩土性质、构造等地质因素, 对水蚀型荒漠化的研究和治理有着重要的意义。

20世纪70年代, 国外开始使用遥感技术进行土地荒漠化的调查与监测, 阿根廷完全基于遥感手段对土地荒漠化的状态进行了评估[4]; Tripathy等利用MSS和印度资源卫星(IRS)数据, 对印度古尔伯加的土地荒漠化进行了评价[5]。我国在20世纪80年代初期开始运用遥感技术进行有关土地荒漠化的资源调查, 朱震达等用1975年的航片和1987~1988年的TM影像对科尔沁地区沙漠化动态进行了研究[6], 陈建平等利用CBERS-01的CCD与TM影像一起进行北京及邻区1987~2000年的荒漠化研究[7], 都取得了较好的效果。

广西壮族自治区地处祖国的南部, 位于东经104° 29'~112° 04'、北纬20° 54'~26° 20'之间。陆地部分南北最长处610 km, 东西最宽处770 km。全区总面积236 661 km2, 占全国总面积的2.46%, 居全国第9位。区内地质构造发育, 岩性复杂, 地形陡峭, 气候多变, 地形坡度大于25° 的面积占全省面积的50%以上, 这构成了水土流失严重的自然条件。

地形地貌是影响水土流失的一个重要因素, 水土流失的强度、速度与地形坡度是呈正相关的。广西地貌类型多种多样, 有山地、丘陵、台地、平原、岩溶峰丛洼地、岩溶峰林谷和岩溶残峰平原等。其中以山地为主, 主要分布于广西边缘的地区和中部; 其次为岩溶地区, 由于特殊的地貌及岩性, 也是水蚀型荒漠化(也叫石漠化)的主要分布地。

研究区构造活动强烈, 不同时期有着不同的形态特征。中元古期为同斜倒转褶皱, 加里东期及华力西期多为复式线状褶皱或倒转褶皱, 印支期褶皱明显受晚古生代碳酸盐岩台地与三叠系盆地的制约, 燕山期和喜马拉雅期褶皱一般为不对称向斜。区内断裂发育, 为多期构造运动所形成, 主要以近南北向、北东向及北西向为主。

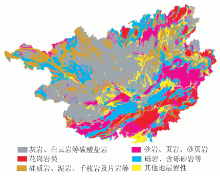

研究区地层从元古宇至新生代发育齐全。其中尤以上古生界最为发育, 元古宇和下古生界主要发育在桂北地区, 上古生界和三叠系主要分布在桂西— 桂东, 下古生界和中、新生界主要在桂南地区较为出露。在广西地区岩性以碳酸盐岩为主, 主要分布在桂北、桂西地区; 花岗岩类主要分布在桂北、桂东北及桂东南地区; 砂页岩及砂砾岩主要分布在桂东北、桂东南及桂西北地区; 泥岩及硅质岩类主要分布在桂北地区(图1)。

水蚀型荒漠化又称土壤侵蚀, 是土地荒漠化的一种, 是严重水土流失的最终表现形式, 也是一种渐进性地质灾害, 其形成与生态环境恶化密切相关。土地荒漠化具有发生广、面积大的特点, 所以使用人工地面普查的方法, 具有很大的局限性。因此, 利用遥感技术对荒漠化地区进行调查与监测。

各遥感数据源都有其独特的优势, 但也存在不足。因此, 综合运用多种遥感数据进行荒漠化信息提取, 互相对比, 取长补短。在此采用了20世纪70年代的MSS数据、20世纪80年代的TM数据、21世纪初的ETM数据以及近年来的中巴CCD数据对广西水蚀型荒漠化进行了调查, 取得了较好的效果。结果显示近年来广西省水蚀型荒漠化面积已达到4 090.816 km2, 占广西省总面积的1.73%。其中重度为175.799 km2, 中度为469.447 km2, 轻度3 445.57 km2, 主要分布在百色市、崇左市、桂林市及河池市等地区。并对广西地区近30 a来水蚀荒漠化面积变化进行了统计, 发现荒漠化面积呈现持续增长趋势(表1)。

| 表1 广西各个年代水蚀荒漠化面积(km2) |

水蚀荒漠化是自然与人为因素共同作用的结果。自然因素包括地形地貌、降雨、岩土性质、地质构造及植被覆盖情况等; 人为因素包括毁林毁草、陡坡开荒、破坏地表植被、开矿及修路等。地质因素为自然因素中的地形地貌、岩土性质及地质构造等。由于地质因素是水蚀型荒漠化的主要因素以及物质基础, 因此研究荒漠化地区的地质条件对其治理、恢复生态环境有着重要的意义。

岩土是水土流失的物质基础。岩土的物质组成、物理力学性质、坚硬程度、结构构造及风化强度直接影响到水土流失的速度和强度[3]。一般来说, 土层松软易蚀, 岩石风化愈强烈, 地表植被稀薄, 水土流失的速度愈快, 表现愈强烈, 是水蚀荒漠化的重要分布区。经过多次对广西壮族自治区荒漠化野外调查认为, 岩土性质对水蚀荒漠化的强度、方式有着决定性的作用。

根据广西的地质条件及野外调查, 发现水蚀荒漠化主要分布在5种岩性区域: 碳酸盐岩地区、花岗岩地区、泥岩和硅质岩地区、砂砾岩及砂页岩地区。通过GIS技术对各种岩性地区水蚀荒漠化进行统计分析, 发现荒漠化主要分布在碳酸盐岩地区, 占总体荒漠化面积的46%以上。其次为硅质岩泥岩地区、花岗岩地区和砂砾岩砂页岩地区(表2)。

| 表2 广西不同程度水蚀型荒漠化的分布面积(km2) |

(1)碳酸盐岩地区。广西是我国乃至世界上典型的岩溶山区之一, 由于质地纯净的石灰岩广为分布, 厚度达数千米的石灰岩建造, 加上亚热带湿热的气候, 活跃的水文要素作用, 使广西的岩溶地貌非常发育。据《广西通志自然地理志》数据, 广西碳酸盐岩分布面积为8.95万km2, 占广西土地总面积的37.8%, 根据统计, 碳酸盐岩地区水蚀型荒漠化主要分布在河池、百色及南宁地区, 占水蚀荒漠化总面积的46%以上。

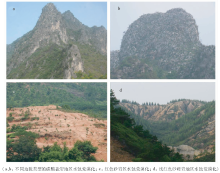

水蚀荒漠化的形成机理: 广西岩溶区广泛发育震旦系— 三叠系4套碳酸盐岩沉积建造, 地层厚度一般达8 000 m或更厚, 岩性较纯, 但上覆土层瘠薄且不连续, 厚度仅0.3~0.5 cm。在岩溶作用、流水侵蚀作用和新构造运动作用下, 巨厚的碳酸盐岩地层被塑造成陡峻而破碎的岩溶地貌[8, 9, 10]。加上广西地区的石灰岩孔隙度小, 大部分都是可溶解的碳酸盐, 当含有CO2的雨水降落, 沿小孔隙不断溶解岩体, 使孔隙形成裂隙渐渐加宽加深加大。由于所溶蚀的物质在裂隙中进入地下河流失, 积留在岩石面上或被地表径流带入河流的物质不多, 故形成裸露石山。土壤结构以粉粒为主, 粘粒次之, 砂粒很少, 这些土壤上的植被被破坏后, 年年被雨水以面蚀形式冲走, 虽然带走的泥沙量虽然少, 但由于其陡峻而破碎的地貌类型成土困难, 因此易形成水蚀荒漠化(图2中a、b)。

(2)泥岩地区。该区水蚀荒漠化主要以轻度为主, 主要为人为因素形成。泥岩中常含有砂岩, 形成含砂质泥岩。由于泥岩成岩地质年代新, 岩石胶结不良, 一旦表层遇水即迅速软化、崩解, 故每遇暴雨就会造成极大的土壤侵蚀, 造成所在地区严重的水土流失, 形成荒漠化。

(3)花岗岩地区。该区水蚀荒漠化主要以中度为主, 主要分布在桂北、桂东南及桂南的高山地区。广西花岗岩主要为古生代及中生代时期形成, 后期受加里东运动以及喜马拉雅运动多形成高山峻岭。由于花岗岩构成的矿物主要在石英、长石和云母, 它们受热的膨胀系数差异大, 当昼夜温度有较大变化时, 容易破裂, 加上花岗岩节理裂隙发育, 因此易于风化, 风化产物以松散的沙粒为主, 其含沙量达到60 % 以上[11], 当植被被破坏, 土层裸露, 由于土层结构松散, 保水性及团粒结构差, 且山体坡度较大, 多在45° 以上, 抗蚀性和抗冲性小, 极易发生水土流失, 形成水蚀荒漠化。

(4)砂岩、砂页岩地区。该区水蚀荒漠化主要以轻度、中度为主, 分布在桂西、桂北、桂西南的低山丘陵地区, 且坡度较大。砂岩、砂页岩比石灰岩等成岩程度低, 胶结差, 抗风化、抗侵蚀性能差[12]。砂岩岩性较松软且吸热强, 岩面和风化壳表面夏季最高温度可达60~70℃, 在晚上放热快, 温度只有10℃左右, 一胀一缩, 易破裂; 砂页岩胶结物以碳酸钙为主, 当雨水含有CO2时, 将碳酸钙溶解, 砂页岩便形成碎屑。加上广西地区降雨量较多, 且暴雨居多, 植被一旦破坏就会形成严重的水土流失, 进一步形成荒漠化(如图2中c)。

(5)砂砾岩地区。该区水蚀主要以轻度为主, 分布于中低山地区, 主要为人为因素造成。其主要是红色砾岩与砂砾岩, 主要为石粒和石砾。其中石粒和石砾由铁质、钙质和粘粒胶结形成土石堆积层, 十分松散, 山坡坡度较大, 多在30° 以上。当植被被破坏后, 由于土质渗漏大, 地表径流强力切割, 易形成“ V” 型冲沟, 造成严重水土流失(如图2中d)。

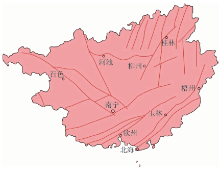

广西地区地质构造经历了长期而复杂的演化过程, 至新生代以来, 广西以升降为主, 断裂构造活跃, 地震频繁。研究区断裂按延伸方向可以划分为NNE、NE、NEE、EW、SN、NW等几组, 其中NE和NW向断裂为骨架(如图3), 主要形成于古生代至新生代[4]。如桂林断裂带, 该断裂为NW向, 由来宾的迁江经柳州、鹿寨、桂林、全州进入湖南, 地貌上为断裂谷, 是桂东沉降带与桂西北隆起带的分界线。两侧地形高差比较悬殊, 断裂带东南侧为低矮的丘陵地形, 而西北侧为1 000~2 000 m高的中低山。沿断裂带分布灰岩、白云岩及砂页岩, 受断裂构造影响, 地层破碎。在灰岩、白云岩出露的局部地段, 岩石形成了糜棱岩、碎裂岩, 现有大部分开发成采砂场, 为水土流失创造了条件, 形成潜在的水蚀荒漠化地区; 在砂页岩出露的地段, 小冲沟极其发育, 形成了较为严重的水蚀型荒漠化地区。

广西地处云贵高原东南边缘, 山多地少, 其主要地貌类型有山地、丘陵、台地、平原、岩溶峰丛洼地、岩溶峰林谷和岩溶残峰平原等。广西水蚀型荒漠化主要分布在广西中、西部岩溶地区, 由于特殊的岩性及地貌形态, 岩溶地区植被一旦破坏, 极难恢复, 水土难以保存, 形成著名的喀斯特地貌。在海拔较低的低山丘陵地区, 主要为人为因素造成, 多被改造为梯田, 耕地, 种植一些经济作物, 如甘蔗等。但由于很多山区人类种植不当, 造成严重的水土流失, 形成水蚀荒漠化。在桂西及桂北山区的高坡陡谷地区, 该区活动断裂十分活跃, 呈现NNE向平行排列, 地形高差大, 坡度一般在25° ~45° , 为高山地貌, 植被稀薄, 水蚀较为严重, 以中度为主。

水蚀荒漠化是在水流作用下, 水土流失的结果, 所以要治理水蚀荒漠化必须做好水土保持的治理。水土保持是山区生态建设的生命线, 必须采取行之有效的水土保持综合治理措施。国内外通过大量的生产实践和科学研究, 总结出了以水利工程、生物工程和农业技术相结合的水土保持综合治理经验, 经推广应用取得了良好的效果。

(1)水利工程措施。主要有坡面治理工程和沟道治理工程。前者按其作用可分为梯田、平面蓄水工程和截流防冲工程; 后者是为了防止径流冲刷而引起的沟头前进、沟底下切和沟岸扩张, 保护坡面不受侵蚀的水保工程。

(2)生物工程措施。是指为了防治土壤侵蚀、保持和合理利用水土资源而采取的造林种草, 绿化荒山, 开展农林牧综合经营, 以增加地面覆盖率, 改良土壤, 提高土地的生产力, 发展生产, 繁荣经济的水土保持措施, 也称水土保持林草措施。如在岩溶及花岗岩地区种植速生耐瘠的湿地松、马尾松、绢毛相思、大叶相思、台湾相思、大叶桉、竹类、胡枝子、糖蜜草、百喜草等作为先锋植物, 快速形成植物覆盖, 同时与荷木、藜索等树种混交, 增强防护效能。

(3)农业措施。水土保持农业措施主要是水土保持耕作法, 是水土保持的基本措施。它包括的范围很广, 按其所起的作用可分为3大类: 首先, 拦截地表水, 减少土壤冲刷, 主要包括横坡耕作、沟垄种植、水平犁沟、筑埂作垄等高种植丰产沟等; 其次, 保护地面, 减缓径流, 增强土壤抗蚀能力, 主要有间作耕种、草田轮作、草田带状间作、宽行密植、利用秸秆杂草等进行生物覆盖、免耕或少耕等措施; 最后, 疏松土壤, 改善土壤的理化性状, 增加土壤抗蚀、渗透、蓄水能力, 主要有增施有机肥、深耕改土、纳雨蓄墒以减少降水损失, 控制水土流失。其可以用于治理砂页岩、砂砾岩及泥岩地区水蚀荒漠化。

防护土壤侵蚀, 必须根据土壤侵蚀的运动规律及其条件, 采取必要的具体措施。但采取任何单一防治措施, 都很难获得理想的效果, 必须根据不同措施的用途和特点, 遵循治山与治水相结合、治沟与治坡相结合、工程措施与生物措施相结合、田间工程与蓄水保土耕作措施相结合、治理与利用相结合、当前利益与长远利益相结合的综合治理原则。实行以小流域为单元, 坡沟兼治, 治坡为主, 工程措施、生物措施、农业措施相结合的集中综合治理方针, 才可收到持久稳定的效果。

广西地貌类型多样, 岩性复杂, 多数情况下, 两者之间常表现有一定的相关性。在多种自然因素中, 岩性及地貌类型是形成水蚀型荒漠化的主导因素, 其共同制约或反映着土壤类型、气候、水文和植被的变化, 以及水土侵蚀的状况, 治理措施和土地利用方向。因此, 应从各地实际出发, 根据“ 因地制宜, 统筹兼顾, 择优配置, 长短结合” 的原则, 做好水土保持规划和治理工作。对于不同岩性, 不同地貌地区的水蚀型荒漠化采取相应的治理措施, 如对于地形平缓的低山丘陵地区, 采用一般造林与封山育林、育草相结合的办法进行治理; 对中山地区, 可用穴垦整地、补植造林的办法进行治理; 对坡度较大的水蚀地区, 必须采用工程措施与生物措施相结合的办法进行治理。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|