作者简介: 赵玉灵(1971-),女,博士,高级工程师,现在主要从事遥感地质、生态环境遥感调查、数据库等方面的研究工作。

对珠江口地区4个时期的遥感影像和地理地形资料进行综合分析。研究表明,该区海岸线和红树林湿地的时空分布发生了很大的变化,总体上看,全区海岸线大多处于向海推进状态,但不同岸段呈现不同的特点: 深圳岸段和澳门岸段有两个快速推进期,珠海岸段只有一个快速推进期,香港地区(新界和大屿山)海岸线变动不大。红树林湿地总面积趋于减少,截至2006年,除淇澳岛、深圳河口、镇海湾、黄茅海地区还有大片的红树林外, 其他地区的红树林已基本消失。

Based on large quantities of remote sensing data and topographic data, this paper studied the evolution of the shoreline in Zhujiang Bay since 1978. The results show that the evolution of the shoreline on the east bank and that on the west bank had different characteristics from 1978 to 2003, and the shoreline has been mainly man-made since 1978. Zhujiang Delta in South China has the largest area of mangrove wetlands in China. However, the mangrove wetlands largely disappeared because of intensified human activities in the study area. from 1978 to 2006. The analysis clearly shows the fluctuations of the areas of mangrove wetlands in the past three decades. Many natural mangrove forests have disappeared because of reclamation projects. Only those in the reserve areas, such as mangrove forests in Qi’ao Island, Futian, and Maipo, have been well protected under strict conservation policies.

红树林湿地是一种分布在河口海湾的重要海岸带类型湿地, 是国际上生物多样性保护和湿地生态保护的主要对象之一, 有着重要的生态和经济价值。早年红树林在广东省沿海各地均有广泛分布, 而且品种较多。近年来由于沿海城市迅速发展, 红树林受到了不同程度的破坏, 其中尤以珠江三角洲河口海湾地区破坏得最为严重。

本文应用RS、GIS及GPS相结合技术, 摸清了珠江口两岸海岸线与红树林湿地的变化规律, 为该地区的资源利用与保护提供了决策数据。

调查区所处的珠江三角洲位于广东省中部沿海。该区地形北高、南低, 山地丘陵和台地广布, 珠江三角洲即镶嵌这种地形背景之中。第四纪晚期以来, 受海侵和新构造运动的影响, 珠江三角洲地区呈现溺谷型港湾海岸景观, 西、北、东3面环山, 南面临海。海湾内分布着许多棋盘状的残丘和岛屿, 形成独特的地形格局。在现代三角洲前缘海区的外缘分布有许多北东向的列岛, 形成三角洲的口门屏障。调查区行政上分属广州、东莞、惠州、江门、中山、珠海、深圳、香港、澳门等区、市, 具体范围为: 东经112° 17'35″~115° 07'17″; 北纬21° 41'41″~ 23° 07'4″。该区属于中低山-丘陵型, 以基岩海湾式为主的地貌。地表岩石主要由侏罗纪中等变质的火山岩及后期侵入的花岗岩组成。海水深度一般在20~ 25 m, 最深达35 m。根据钻探与物探资料, 滨海沉积物厚度一般浅海地带为20~25 m, 深海可达40 m以上。

海岸线是潮滩与海岸的连接线(海陆分界线), 定义为多年大潮平均高潮位所形成的岸边线, 其中人工海岸线为外推最远的封闭堤围位置所在。根据这一定义, 可知遥感影像图上的水陆边界线(又称水边线)并非实际的海岸线。海岸线应由水边线高度、潮汐表数据、地形坡度等参数计算求得。利用从遥感图像上提取到的信息和从验潮站直接搜集或根据潮汐表计算得到的潮位数据, 建立计算潮位修正参量的数学关系式, 便可以在不同时相的遥感资料上通过计算获得统一的海岸基准线。

本次调查以遥感解译为手段, 采用遥感影像初步解译、根据潮汐资料表进行量算调整和实地检查验证相结合的技术路线, 在GIS平台上对1978年、1984年、2003年、2006年遥感图像上的海岸线进行叠合对比, 在此基础上分析了4个时相内的海岸变迁。工作过程中, 选用该区20世纪70年代以来的MSS、TM、ETM+、CBERS 02星CCD等卫星数据和1:5万地形图资料, 利用ENVI和PCI遥感软件, 对各期遥感数据进行了几何精纠正、配准、镶嵌, 使之具有统一的地理坐标和大地坐标, 然后在MapGIS平台上对影像进行人机交互解译和数字化。编制的海岸线变迁图上不同年代的海岸线采用以老盖新(老的在上层, 新的在下层)的方式, 以明显地反映海岸线的变迁过程。

综合TM图像的特点, TM2波段对植物叶绿素反射敏感, 一般应用于植物类别的识别; TM5、TM7两个红外波段对水体和水陆界线的反应特别敏锐, 可用来确定红树林与水体的边界。归一化植被指数(NDVI)定义为:

NDVI=(TM4-TM3)/(TM4+TM3)(1)

式中, TM4和TM3分别为TM4和TM3波段的亮度值。

众多研究表明, NDVI是植被生长状态及植被覆盖度的最佳指示因子。综合TM图像的以上特点, 故选用TM2、TM5、TM7和NDVI来识别提取红树林。

自20世纪70年代以来, 随着区域经济的发展, 本区海岸线的改造工作一直没有停止(图1)。为方便论述, 我们将整个研究区分东、西两部分分别论述。

调查区东部海岸包括东莞、深圳和香港(新界、大屿山)和惠州部分地区。从总体上看, 深圳地区海岸线向海迁移较大, 越向南, 变化越小; 惠州一带海岸线迁移量不大。

3.1.1 深圳岸段

该岸段总体走向北西。从图1可以看出, 1978~1984年6 a间海岸线外移了1 353 m, 平均速率225.5 m/a; 1984~2003年19 a间海岸线外移2 058 m, 平均速率为108.32 m/a; 2003~2006年6 a间全区围海达到高潮, 海岸线外移3 512 m, 平均速率为878 m/a。在1978~2006年的28 a间, 深圳岸段平均外移5 595 m, 平均速率为199.8 m/a。以深圳典型岸段的影像变化为例(图2)说明该段海岸线的变迁情况。

(1)沙井— 西乡岸段。该岸段走向为北西-南东。1978~1984年6 a间, 大规模的围海造田将海堤外移, 特别是坦仔涌一带和深圳的宝安区(西乡附近), 幅度达+1 062 m, 平均速率为+177.00 m/a; 1984~2003年的19 a间该岸段又进一步围海造田, 幅度为2 444 m, 平均速率为128.63 m/a; 2003~2006年4 a间, 该岸段又有大规模的围海造田, 特别在坦仔涌一带及黄田一带, 幅度达762 m, 平均速率190.5 m/a。该岸段在1978~2006年28 a间, 海堤外移共达4 268 m, 平均速率为152.43 m/a。

(2)西乡— 蛇口段。该岸段总体北西-南东向, 向北东东方向弯曲呈弧形。1978~1984年6 a间, 大规模的围海造田将海堤外移, 特别是新安一带和向南-后海一带, 幅度达+1 353 m, 平均速率为+225.5 m/a; 1984~2003年的19 a间该岸段又更进一步大规模围海造田, 幅度为+2 058 m, 平均速率为+108.32 m/a; 2003~2006年4 a间, 该岸段又进一步围海造田, 幅度达+1 589 m, 平均速率+171.67 m/a。该岸段在1978~2003年25a间, 海堤共外移了5 178 m, 平均速率为+397.25 m/a。

(3)蛇口— 福田岸段。该岸段向北西向弯曲呈弧形。1978~1984年6 a间, 大规模的围海造田将海堤外移, 特别是赤湾一带和大涌— 后海一带, 幅度达+1 780 m, 平均速率为+165.17 m/a; 1984~2003年的19 a间该岸段又进一步围海造田, 幅度为+1 787 m, 在赤湾一带, 平均速率为94.05 m/a; 2003~2006年4 a间, 该岸段又有大规模的围海造田, 特别在后海湾一带, 幅度达+1 589 m, 平均速率+397.25 m/a。该岸段在1978~2006年28 a间, 海堤共外移了5 156 m, 平均速率为+184.14 m/a。

3.1.2 香港岸段

(1)福田— 屯门岸段。该岸段整体上呈北东走向, 部分岸段为北西走向。从1978~2006年的遥感影像解译图上可以看出, 1984~2003年全区围海达到高潮。1978~1984年6 a间海岸线外移459 m, 年平均速率为76.50 m/a。部分岸段后退, 幅度达-330 m, 平均速率为-55.0 m/a。1984~2003年的19 a间海岸线外移830 m, 平均速率为43.68 m/a。2003~2006年4 a间海岸线整体基本上未变动。28 a来, 香港岸段平均外移959.00 m , 年平均速率为65.96 m/a(图3)。

(2)屯门— 西贡岸段。该岸段整体走向为北西, 部分岸段为北东走向。1978~1984年6 a间, 大规模的围海造田将海堤外移, 幅度达+1 284 m, 平均速率为+214.0 m/a。1984~2003年19 a间该岸段又进一步围海造田, 幅度为+1 261 m, 平均速率为+66.37 m/a; 2003~2006年4 a间, 该岸段外移, 幅度达+434 m, 平均速率+108.50 m/a。该岸段在1978~2006年28 a间, 海堤外移共达+2 979.00 m, 平均速率为+106.39 m/a。

研究区西部海岸包括广州、中山、珠海、澳门和江门地区, 与东岸相反, 本区海岸线越向南, 变迁幅度越大。广州— 澳门地区岸段作为重要岸段加以论述。

3.2.1 广州— 珠海岸段

(1)黄阁— 横门岛岸段。该段海岸线整体呈北东向。从1978~2006年的遥感影像解译图上可以看出, 1984~2003年19 a间全区围海达到高潮。1978~1984年6 a间海岸线外移587 m, 平均速率为97.83 m/a。1984~2003年的19 a间海岸线外移7 073m, 平均速率为372.26 m/a。2003~2006年4 a间海岸线外移2 309 m, 平均速率为577.25 m/a。28 a间, 珠海岸段平均外移9 969.00 m, 平均速率为356.04 m/a。围海所造的田大部分为农业用地, 小部分为工业用地和海洋养殖地。图4为万顷沙典型岸段海岸线变化的遥感影像。

(2)横门岛— 拱北岸段。该岸段走向为北东, 向北西弯曲呈弧形。1978~1984年6 a间, 大规模的围海造田将海堤外移, 幅度达+691 m, 平均速率为+115.17 m/a; 1984~2003年的19 a间该岸段又进一步大规模围海造田, 幅度为+4 900 m, 平均速率为+257.89 m/a; 2003~20063年4 a间, 该岸段又有大规模的围海造田, 幅度达+882 m, 平均速率+176.4 m/a。该岸段在1978~2006年28 a间, 海堤共外移了6 473 m, 平均速率为+231.18 m/a。

3.2.2 澳门地区岸段

(1)横门岛— 神湾岸段。该岸段走向为北东, 向北西弯曲呈弧形。1978~1984年6 a间, 大规模的围海造田将海堤外移, 特别是务安— 新安一带和南沙— 鹿颈一带, 幅度达+3 250 m, 平均速率为+541.67 m/a; 1984~1994年10 a间该岸段又进一步围海造田, 幅度为+3 049 m, 平均速率为+304.9 m/a; 1994~2003年9 a间, 该岸段又有更大规模的围海造田, 特别在七顷— 牛岗一带, 幅度达+4 195 m, 平均速率+466.11 m/a。该岸段在1978~2003年25 a间, 海堤共外移了10 494 m, 平均速率为+419.76 m/a。

(2)澳门半岛。1978~1984年6 a间, 大规模的围海造田将海堤外移, 特别是澳门半岛的南端及东北部, 幅度达+1 358 m, 平均速率为+226.25 m/a; 1984~2003年的19 a间该岸段又进一步围海造田, 特别是澳门半岛的南端及东北部, 幅度为+1 070 m, 平均速率为+56.32 m/a; 2003~2006年4 a间, 该岸段又有大规模的围海造田, 特别在半岛的西北部, 幅度达+617 m, 平均速率+154.25 m/a。该岸段在1978~2003年28 a间, 海堤共外移3 045 m, 平均速率为+108.75 m/a。

(3)氹仔岛。1978~1984年6 a间, 大规模的围海造田将海堤外移, 特别是本岛的西部、南部及西南部, 南部与路环岛相连。西部幅度达+951 m, 平均速率为+158.5 m/a; 南部与路环岛相连, 外移幅度达2 075 m, 平均速率为+345.83 m/a; 1984~2003年的19 a间该岸段本岛四周又进一步围海造田, 西部继续外移, 幅度达1 560 m, 平均速率为+82.10 m/a; 东部继续外移(修建机场)幅度为+4 791 m, 平均速率为+252.16 m/a; 2003~2006年4 a间, 该岸段又有围海造田, 主要在本岛的北部及本岛与路环岛之间的海域, 幅度达+1 569 m, 平均速率+392.25 m/a。该岸段在1978~2006年28 a间, 海堤共外移了5 204 m, 平均速率为+185.86 m/a。

(4)路环岛。1978~1984年6 a间, 大规模的围海造田将海堤外移, 主要是本岛的西北部, 幅度达+672 m, 平均速率为+112 m/a; 北部与氹仔岛相连, 外移幅度达2 075 m, 平均速率为+345.83 m/a; 1984~2003年的19 a间该岸段又进一步围海造田, 主要是路环岛的西北部和在本岛与沊仔岛之间的海域及本岛的东北部, 幅度达+1 183 m, 平均速率+62.26 m/a。2003~2006年4 a间, 在路环岛的西北部有少量外移, 幅度达+260 m, 平均速率+65 m/a。该岸段在1978~2003年28 a间, 海堤共外移了3 518 m, 平均速率为+125.64 m/a。

图5为澳门特别行政区岸段海岸线变迁的遥感影像。

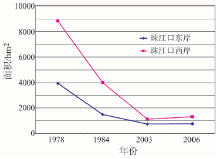

通过4期遥感图像的解译与野外调查验证得出, 本调查区红树林湿地总面积演变具有先下降后上升的趋势(图6), 由1978年的12 475.49 hm2, 减少到1984年的5 485.03 hm2, 再到2003年的1 848.89 hm2, 至2006年略有上升, 为2 089.14 hm2。珠江口东岸、西岸的红树林面积也有先下降后上升的趋势, 如图7所示。

珠江口东岸的红树林持续减少, 由1978年的3 657.45 hm2, 减少到1984年的1 491.63 hm2, 再到2003年的734.98 hm2, 至2006年上升为769.94 hm2。

4.1.1 深圳地区红树林演变

深圳地区的红树林的演变趋势是先降后升, 面积由1978年的1 185.92 hm2, 减少到1984年的236.50 hm2, 再到2003年的89.20 hm2, 至2006年略有上升, 为125.73 hm2。

红树林在空间上的分布特征清晰反映了人类活动对其影响。1978年红树林主要分布在深圳地区的海岸; 1984年由于受围海造田人工养殖等因素的干扰, 红树林主要分布在深圳地区的西北部海岸和福田地区; 随着人类活动的进一步扰动, 2003年则集中分布在福田地区, 且面积减少到89.20 hm2; 至2006年随着保护力度的增强, 福田地区的红树林面积又回升到了125.73 hm2。

4.1.2 香港特别行政区红树林演变

香港特别行政区的红树林的演变趋势是先略降后升, 面积由1978年的335.01 hm2, 减少到1984年的316.54 hm2, 2003年回升到498.55 hm2, 2006年进一步上升到了512.77 hm2。香港地区的红树林主要集中在米浦地区。由于香港米埔红树林是较早建立的自然保护区, 所以该区的红树林得到了较好的保护, 面积在1984~2002年间一直在稳定增长, 而且大部分为树龄较长的自然林, 如图8所示。

珠江口西岸的红树林具有先下降后缓慢回升的趋势: 由1978年的8 818.04 hm2, 减少到1984年的3 993.40 hm2, 再减到2003年的1 113.91 hm2; 至2006年略有回升, 为1 319.20 hm2。

4.2.1 珠海地区红树林的演变

珠海地区红树林面积从1978年的316.76 hm2 , 减少到1984年的 292.07 hm2, 再减到2003年的228.96 hm2, 至2006年回升为327.03 hm2。珠海地区以淇澳岛为典型, 红树林主要集中分布在淇澳岛的西北部(图9)。

1978年~20世纪90年代, 淇澳岛天然红树林面积持续减少。这期间珠江口开展了较大规模的滩涂围垦和基础实施建设, 尽管淇澳岛滩涂围垦规模不大, 但诸如围海养殖、海洋捕捞和路桥工程建设却使得该岛的红树林资源遭到了严重破坏。

2003年至今, 保护红树林资源受到重视, 同时珠海市政府拟将淇澳岛建设成生态岛, 开始了红树林的种扩种和红树林湿地生态公园建设工程。珠海市政府从1999年开始, 每年投入120万元发展红树林, 2000年批准成立淇澳岛市级红树林保护区, 西北部大围湾地区的红树林有了更大的扩展。

4.2.2 江门地区红树林的演变

江门地区的红树林的面积由1978年的6 909.76 hm2 , 减少到1984年的 2 415.44 hm2, 再减到2003年450.22 hm2, 至2006年回升为760.48 hm2。该区红树林主要集中分布在镇海湾、黄茅海, 少部分分布在磨刀门一带(图10)。

| 图10 江门地区近30 a遥感图像 |

本文采用遥感、GIS与GPS相结合技术, 对4个时相的遥感图像进行信息提取, 得到近30 a来调查区海岸线、红树林湿地的演变趋势。

(1)在20世纪70年代前后, 珠江口两岸海岸线变迁的动力因素发生变化。20世纪60年代末~1978年, 即改革开放前, 经济发展相对比较缓慢, 人为因素影响比较小, 全区海岸线的变迁主要处于自然演变状态; 1978年以后, 海岸线变迁主要受人为因素, 如筑堤围垸、围海造地、基础设施建设等人类经济-工程活动的影响。全区海岸线总体上向外推进, 仅在北朗附近(1978~1984年), 海岸线部分后退, 幅度达-330 m, 平均速率为-55.00 m/a。

(2)全区海岸线的推进有不同的特点。其中, 东部深圳岸段和西部澳门岸段有两个快速推进期, 即1978~1984年和1984~2003年两个围海造地高峰期; 而西岸珠海岸段只有一个快速推进期, 表现为1978~1984年小横琴岛— 大横琴岛被连成一体, 1984~2003年小横琴岛— 大横琴岛作为一个整体向外扩展。而香港地区(新界和大屿山)海岸线总体变动不大。

(3)掌握红树林的动态变化可以为红树林保护和恢复提供决策依据。调查结果表明, 珠江口地区红树林总面积由1978年的12 475.49 hm2降低到1984年的5 485.03 hm2, 再减到2003年的1 848.89 hm2, 至2006年缓慢回升到了2 089.14 hm2, 整体呈现面积大幅度减少的趋势, 并具有3个主要变化特征: ①由原来较为广泛的带状分布转变成现在的自然保护区内的集中分布; ②自然生的红树林越来越少, 逐步为保护区内的人工种植红树林所代替; ③红树林面积变化先下降后回升的趋势与人为因素影响

密切相关。

致谢: 本文是中国东部重要经济区带基础地质遥感调查与监测项目的部分成果, 在工作过程中得到了方洪宾、聂洪峰、张亚琳、赵慧静、张幼莹等多位同志的帮助, 在此谨表谢忱。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|