第一作者简介: 赵俊芳(1977-),女,博士,副研究员,主要从事农业遥感和气候变化研究。 E-mail:zhaojf@cams.cma.gov.cn。

从高光谱遥感角度判别冬小麦旱害和蚜虫危害,可进一步提高遥感监测灾害的准确性。在麦长管蚜的自然危害下,通过控制其生育期水分条件形成的不同程度的干旱胁迫,监测了灌浆末期冬小麦冠层反射率对蚜虫危害和干旱胁迫的反应; 并经一阶微分数据变换,筛选出识别蚜虫虫害和干旱胁迫响应最敏感的光谱波段。实验结果表明: 受蚜虫危害和干旱胁迫后,灌浆末期冬小麦在近红外波段的光谱特征变化比在可见光波段的显著,可见光和近红外波段是识别蚜虫危害和干旱胁迫最敏感的谱段。经一阶微分数据变换发现,自然降水处理(灌水量相当于需水量的<40%)下的冬小麦光谱曲线的“红边”斜率最小; 受蚜虫危害以及灌水量分别相当于需水量的>70%,60%~70%,50%~60%和40%~50%水分处理下的“红边”斜率依次变大; 受蚜虫危害冬小麦光谱曲线的“红边”位置波长最短(698 nm),其他不同水分处理结果随着干旱胁迫的加重向波长短的方向发生“蓝移”。因此,“红边”参数也可以作为判别冬小麦蚜虫危害和干旱胁迫的重要参数。

The judgment of the drought threat and aphid harm of winter wheat can further improve the accuracy of monitoring disaster types based on hyperspectral remote sensing data. In this paper, the responses of the reflectance of winter wheat canopy to aphid harm( Macrosiphum avenae( Fabricius))and the drought threat were monitored through controlling the different water treatments under the last phase of the wheat existent in the milk. The most sensitive spectral bands for recognizing aphid pest and drought threat of winter wheat were selected through first derivative data transformation. The experimental results show that, under aphid harm and drought threat,the changes of winter wheat's spectral characteristics in near-infrared band are significantly higher than those in visible light band during the last phase of the wheat existent in the milk. And the most sensitive spectral bands identifying aphid harm and drought threat are visible and near-infrared bands. After the first derivative data transformation,it is found that the slope of the red edge is the smallest when the natural precipitation treatment is less than 40%,and the slopes of the red edge of aphid harm become bigger and bigger when the water treatments of the irrigation amount are higher than 70%,60%~70%,50%~60% and 40%~50% of water requirement, respectively. The red edge wavelength of aphid harm is the shortest,and the wavelengths of different water treatments become shorter with the increase of the drought stress. The red edge parameters can therefore serve as the important parameters for recognizing aphid harm and drought threat of winter wheat.

旱害是我国最主要的农业气象灾害之一, 每年受灾比例居各类农业气象灾害之首[1]。小麦的主产区分布在华北、东北和西北地区, 遭受春旱的频率高、危害大[2]。由于麦蚜虫大多喜欢较干燥的天气条件, 在小麦生长季节, 降雨少、湿度小是导致蚜虫危害大量发生的主要天气条件[3]。蚜虫危害与旱害的发生往往具有协同性, 因此, 做好早期监测预警工作, 对小麦旱害与虫害的防治工作有重大意义。

以3S技术为核心的自然灾害监测手段越来越受到农业工作者的重视。针对小麦在干旱条件下的冠层光谱[4, 5]和受病虫害的冠层反射光谱 [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], 国内外学者都已进行过不少研究, 这对遥感监测小麦旱害和病虫害具有理论指导意义。由于冬小麦在干旱胁迫条件下长势弱, 对病虫害的抵抗能力差, 很容易在干旱胁迫下诱发病虫害, 这就给单一的冬小麦干旱监测或病虫害监测带来很大困难, 制约着农业遥感监测虫害和干旱的准确判别。然而, 迄今利用高光谱遥感技术进行我国冬小麦旱害和病虫害监测的研究少之又少。鉴于此, 本文基于高光谱遥感技术, 着重探讨小麦受蚜虫危害和干旱胁迫后的光谱差异, 筛选出识别蚜虫危害和干旱胁迫响应最敏感的光谱波段, 为利用遥感技术准确监测冬小麦干旱和病虫害提供科学依据。

实验于2007年10月— 2008年6月在中国气象局河北定兴固城生态实验基地(位于E 115° 40', N 39° 08')进行。该实验基地海拔高度15.2 m, 年平均气温12.2℃, 年降雨量平均528 mm, 冬小麦生育期内降水量平均为180 mm; 主要农作物为冬小麦和夏玉米, 是华北平原北部高产农业区的典型代表。基地内地势平坦, 是地面高光谱遥感实验的理想场地。

为深入研究冬小麦在不同干旱胁迫和虫害条件下的光谱响应机理, 本次实验将15块4 m× 2 m的冬小麦实验田分为5组, 设置5项水分处理, 每项水分处理重复3次。按照小麦生长季500 mm的需水量分配灌水量, 各项水分处理的灌水量分别相当于需水量的> 70%, 60%~70%, 50%~60%, 40%~50%和生育期内的自然降水(灌水量相当于需水量的< 40%, 即70.9 mm)(以下分别简称> 70%, 60%~70%, 50%~60%, 40%~50%水分处理和自然降水处理)。为考察干旱对小麦生长发育的影响, 取消越冬水, 在播种、返青、拔节、孕穗、抽穗/ 开花和灌浆等6个生长发育期各灌溉一次, 并使用移动大棚遮蔽自然降水。小麦在灌浆末期发生了较严重的麦长管蚜(Macrosiphum avenae(Fabricius))虫害, 每株小麦的蚜量平均为68头。为判别蚜虫虫害与干旱胁迫对冬小麦的危害, 虫害期间对冬小麦冠层光谱特性进行了多次测量, 对正常小麦冠层和受虫害小麦冠层分别重复测量10次, 每次测定的都是大田冠层光谱, 最后结果为多次测量的平均值。

冬小麦冠层高光谱反射率数据采集仪器为ASD HandHeld FieldSpec3野外便携式地物光谱仪。该光谱仪视场角为25° , 波长范围为350~2500 nm, 在350~1 000 nm谱段光谱采样间隔为1.4 nm, 在1 000~2 500 nm谱段光谱采样间隔为2 nm; 光谱分辨率在350~700 nm谱段为3 nm, 在1 400~2 100 nm谱段为10 nm; 输出通道数为2 150。

为获得稳定的光谱反射数据, 选择在晴朗无云、风力较小的天气进行测量, 视场范围内太阳直接照射, 测量时间在北京时间11:00~14:00。在光谱测量前, 都先进行了白板校正(即测定白板光谱); 在光谱测量过程中, 始终保持传感器探头垂直向下, 与冬小麦冠层顶相距约1.3 m。在每个小区随机选取7个样本点, 每项水分处理21个点, 5项水分处理共105个点, 取其平均值作为该小区冬小麦冠层光谱测量的最后结果。

白板与被测对象放置在同一水平面, 以小区所测冬小麦冠层光谱作为太阳光反射光谱, 以白板光谱作为太阳辐射光谱, 二者相除并乘以白板的室内定标光谱反射率, 即得到冬小麦冠层的反射光谱值。从测量数据看, 在1 350~2 500 nm谱段内的数据噪声较大, 且受干旱小麦光谱和受虫害小麦光谱无明显分异, 因此, 本研究只处理和分析了350~1 350 nm谱段内的光谱数据。

一阶微分有利于限制低频背景光谱对目标光谱的影响[13]。为了减少数据量和限制随机噪声水平, 对波长覆盖350~1 350 nm谱段的原始波段进行数据变换。对波长R的一阶微分变换为

dR=

式中: R为Δ λ 的2倍波段宽, nm; r1, r2, …, rn分别为第1, 2, …, n波段的波长。

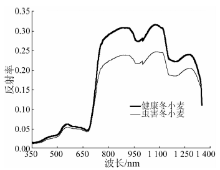

图1示出健康和受蚜虫危害的冬小麦冠层高光谱特征。可以看出, 健康冬小麦冠层和受蚜虫危害冬小麦冠层的高光谱特征存在明显的差异, 在近红外波段的差异比在可见光波段显著。与健康冬小麦冠层相比, 受蚜虫危害的冬小麦冠层同样存在以500 nm为中心的叶绿素蓝光吸收谷, 在490~530 nm蓝边波段的光谱反射率亦呈逐渐上升趋势, 但在其他波段其反射率有明显的下降, 尤其在760~1 350 nm的近红外波段反射率降低趋势最为显著; 同时, 受虫害植株的“ 红边效应” 比健康植株的降低, 在680~740 nm红边波段处光谱反射率的增加速率也比健康植株的低。蚜虫危害造成的冬小麦光谱的上述变化, 主要是因为蚜虫危害导致冬小麦细胞活性、含水量与叶绿素含量下降及蚜虫分泌物对冬小麦叶片污染等原因造成的, 这与乔洪波等[9]和何国金等[14]的研究结果一致。

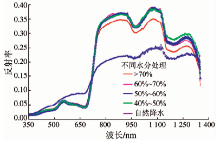

图2示出不同水分处理下冬小麦冠层高光谱反射率特征曲线。可以看出, 不同水分处理下冬小麦冠层的光谱反射率变化基本一致, 具有一般绿色植物的特征。但各项水分处理结果在不同波段的反射率明显不同, 特别是在近红外波段的反射率降低趋势非常显著。在可见光波段, 生育期内对冬小麦的自然降水处理(即严重干旱胁迫处理)下, 冬小麦冠层光谱反射率高于其他项水分处理下的反射率, 且水分条件较好的处理(> 70%)的光谱反射率高于其他水分条件较差的处理(60%~70%, 50%~60%和40%~50%)的反射率。但在近红外波段, 生育期内对冬小麦的自然降水处理下的冬小麦冠层光谱反射率却低于其他项水分处理下的反射率, 且水分条件较好的处理(> 70%)的光谱反射率低于其他水分条件较差的处理(60%~70%, 50%~60%和40%~50%)的反射率; 近红外区反射率的下降主要是灌浆末期叶片结构和物质含量变化造成的。从建瓯等[15]通过监测冬小麦冠层高光谱反射率对干旱胁迫的反应, 发现严重干旱胁迫的冠层光谱反射率高于其他水分处理下的反射率(在可见光波段), 且水分条件较好处理下的光谱反射率低于水分条件较差处理下的反射率(在近红外波段)。这与本文的研究结果相吻合。

2.3.1 光谱反射率差异

蚜虫危害和干旱胁迫造成冬小麦冠层光谱变化的主要原因是, 蚜虫危害和干旱胁迫导致小麦叶片细胞活性、含水量和叶绿素含量下降以及蚜虫分泌物对小麦叶片的污染等。研究表明, 小麦生育期内叶片叶绿素含量的变化与蚜虫数量及含水量存在着相关关系[11, 14]; 而叶绿素含量变化的光谱表现为冬小麦冠层在某些光谱波段的吸收率和反射率的变化, 这就为应用遥感技术监测麦蚜虫害和干旱胁迫提供了可能。

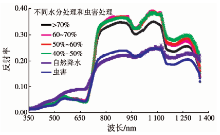

通过对比冬小麦冠层在蚜虫危害和不同水分处理下的高光谱反射率, 发现二者的光谱特征存在明显差异。受蚜虫危害后, 在350~630 nm的可见光波段, 冬小麦冠层的反射率均低于不同水分处理下的冠层光谱反射率; 而在630~686 nm的可见光波段, 冬小麦冠层的反射率高于水分条件较差处理(40%~50%和< 40%)而低于水分条件较好处理(> 70%, 60%~70%和50%~60%)下的冠层光谱反射率; 在686~700 nm的可见光波段和水分处理(> 70%, 60%~70%, 50%~60%和40%~50%)下的冠层光谱反射率差异不大; 在740~1 000 nm近红外波段, 低于水分条件较好处理(> 70%, 60%~70%, 50%~60%和40%~50%)下的冠层光谱反射率, 但高于水分胁迫最严重的处理(自然降水, < 40%)下的冠层光谱反射率; 在1 000~1 130 nm的近红外波段, 低于水分条件较好处理(> 70%, 60%~70%, 50%~60%和40%~50%)下的冠层光谱反射率, 但和水分胁迫最严重处理(自然降水)下的冠层光谱反射率差异不大; 而在1 130~1 350 nm的近红外波段却低于所有的水分处理下的冠层光谱反射率。以上分析表明, 在350~630 nm的可见光波段和1 000~1 130 nm的近红外波段, 受蚜虫危害和水分胁迫的冬小麦冠层光谱特征差异显著, 且受蚜虫危害的冬小麦冠层的反射率均低于不同水分处理下的冠层光谱反射率, 说明这2个波段是识别虫害和干旱最敏感的波段(图3)。

| 图3 蚜虫危害和不同水分处理下的冬小麦冠层高光谱反射率Fig.3 Hyperspectral reflectance of the winter wheat canopy under aphid damage and different water treatments |

2.3.2 “ 红边” 位置与“ 红边” 斜率

利用微分技术可以求得“ 三边” 参数, 包括“ 红边” 、“ 蓝边” 和“ 绿边” , 其中应用最广泛的为“ 红边” 效应。通常采用“ 红边” 斜率和“ 红边” 位置2个因子描述红边特征(其中“ 红边” 位置定义为红光到近红外区光谱曲线的变形点)。根据一阶导数的光谱曲线峰值可确定“ 红边” 位置和斜率。

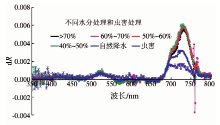

图4为冬小麦冠层在蚜虫危害和不同水分处理下的一阶微分光谱。可以看出, 在不同水分胁迫和蚜虫危害下, 冬小麦冠层反射率的一阶导数(dR)在650~780 nm谱段发生剧烈的变化, 自然降水处理(< 40%)的“ 红边” 斜率最小; 受蚜虫危害以及灌水量分别相当于需水量的> 70%, 60%~70%, 50%~60%和40%~50%水分处理下的“ 红边” 斜率依次变大。各项水分处理下的“ 红边” 位置位于719~734 nm之间, 受蚜虫危害的“ 红边” 位置波长最短(698 nm), 而不同水分处理下的“ 红边” 位置则随着干旱胁迫的加重向波长短的方向移动(即“ 蓝移” ), 这主要是由于在虫害和干旱胁迫下叶绿素含量和叶面积指数下降造成的。

| 图4 蚜虫危害和不同水分处理下的冬小麦冠层一阶微分光谱Fig.4 First-order derivative spectra of winter wheat canopy under aphid damage and different water treatments |

Boocn等[16]和Horler等[17]认为有2个因素决定着“ 红边” 位置和“ 红边” 斜率, 一个是叶绿素含量, 它能引起700 nm附近的光谱变化; 另一个是近红外波段的散射特征, 它由生物量、物候变化、冠层结构和叶片结构等因素决定。当农作物遭受病虫害时, 叶绿素含量下降, 导致“ 红边” 陡升段的斜率降低, 出现“ 红边” 位置“ 蓝移” [18]。干旱胁迫常伴有作物根部土壤水分的匮乏, 造成作物蒸腾作用受到抑制, 叶片气孔关闭、温度升高、叶绿素含量下降。本研究进一步印证了上述结论。

1)在冬小麦生长发育过程中, 由于生长发育状况、叶绿素含量、水分含量和叶片内部结构等生理变化, 以及对冠层的形状结构、辐照和背景效应等的响应, 小麦冠层在不同生育期、不同水分处理下均有不同的光谱响应。本文的研究结果表明: 不同水分处理下冬小麦灌浆末期冠层的光谱反射率变化基本一致, 具有一般绿色植物的特征; 但在各项水分处理下, 冬小麦在不同波段的反射率大小明显不同, 在近红外波段反射率降低趋势非常显著, 水分胁迫越严重, 其冠层光谱反射率越高, 这一点也在国内相关研究结果中得到证实[15]。一般来说, 绿色植物的光谱反射曲线具有较好的一致性: 在560 nm附近绿光区具有较高的光谱反射率, 在680 nm红光区的光谱反射率较低, 进人720 nm波段光谱反射率开始急剧上升, 在近红外区则维持很高的光谱反射率。当植物受到病虫害侵染时, 红光区和近红外区的光谱反射率会发生明显变化。本文的实验结果表明, 蚜虫危害可以在小麦冠层的光谱中得到响应, 冬小麦受到蚜虫危害后, 小麦冠层的反射率在红光区和近红外区有明显的下降, 尤其在近红外区下降得更为显著, 进一步印证了在识别受病虫害植物中近红外区比可见光区更有利用价值这一结论。在红光区和近红外区植被的反射率主要受叶子内部结构、生物量、蛋白质和纤维素等影响, 发病小麦在红外区反射率降低, 说明小麦的内部结构已遭到破坏, 叶细胞色素含量发生变化, 从而引起小麦冠层外部颜色和形态改变。

2)本文主要针对冬小麦旱害和蚜虫害2种灾害, 基于大田实验数据, 结合统计方法, 取得上述初步结论。但由于本项研究学科交叉性强, 同时涉及到农学、作物学、土壤学和遥感应用等多个学科, 研究难度较大, 在研究过程中仍有许多问题有待进一步探讨: ①限于本文的实验条件和时间, 对冬小麦的实验只进行了1季, 如果时间允许, 应该至少有1次重复实验, 设置不同虫害状况, 不仅可以完善实验中忽视的问题, 还可以验证实验结果使之更具有说服力。如果实验条件允许, 应该采用水泥混凝土砌成的有底水池, 这样可有效地隔断水分侧向交换及下渗; ②本文所提取的用于鉴别小麦干旱和蚜虫危害的敏感波段是否能推广应用到其他地区的小麦干旱和虫害监测中, 还有待于进行更多的实验研究工作, 同时还要考虑大气效应对这些敏感波段的干扰; ③利用遥感技术监测农业病虫害, 通过地面光谱分析可能有些识别能力, 但通过空间遥感还是极难识别出来的, 尤其是在病虫害早期, 因为引起光谱反射率变化的不仅仅是病虫害, 而且还可能是大量的其他因素。但无论如何本文的研究结果可为进一步探索利用空间遥感技术监测农业病虫害打下一定的基础; ④遥感应用的实质是反演, 但是遥感反演中还存在很多问题, 这些问题的解决主要依赖于传感器技术的进步、尺度问题研究的深入、图像处理技术的改进、辐射传输模型和反演算法的改进以及多源信息的融合等。其中尺度问题是许多研究的核心问题, 在遥感监测中, 对于相同的研究目标, 利用不同尺度的遥感数据往往可能得到完全不同的研究结果。为此, 在将机理模型应用到图像数据时, 要在尺度上将像元内部的属性转换为像元的属性, 这依赖于对尺度效应和尺度转换等方面的深入研究。

总之, 本文的研究结果表明, 根据获得的高光谱信息判别小麦旱害与蚜害是可行的, 并且可以实时、直观地对小麦旱害与蚜害的发生发展情况进行估测。今后, 随着卫星遥感数据光谱分辨率以及空间、时间、辐射分辨率的不断提高, 技术手段的不断改进和实验条件的不断完善, 研究和分析的程度将会不断深入。此外, 由于航空、航天高光谱遥感的测量方式与小麦冠层光谱测量方式更为接近, 本文的研究结果可为进一步研究利用航空、航天遥感技术监测小麦旱害与虫害及其严重程度提供一定的理论依据与方法支持。

1)基于高光谱遥感, 探讨了小麦灌浆末期受蚜虫危害和干旱胁迫的冬小麦冠层光谱差异, 筛选出识别小麦蚜虫危害和干旱胁迫响应最敏感的光谱波段。在350~630 nm的可见光波段和1 000~1 130 nm的近红外波段, 受蚜虫危害和水分胁迫的灌浆末期冬小麦冠层光谱特征差异显著, 且受蚜虫危害的冬小麦冠层的反射率均低于不同水分处理下的光谱反射率, 说明这2个波段是冬小麦灌浆末期识别蚜虫危害和干旱胁迫最敏感的光谱波段。

2)利用光谱微分方法证明, 冬小麦冠层光谱的“ 红边” 斜率在650~780 nm波段发生剧烈变化, 自然降水处理(灌水量相当于需水量的< 40%)下的红边斜率最小; 受蚜虫危害以及灌水量分别相当于需水量的> 70%, 60%~70%, 50%~60%和40%~50%水分处理下的红边斜率依次变大。各项水分处理下的“ 红边” 位置位于719~734 nm, 受蚜虫危害的“ 红边” 位置波长最短(698 nm), 不同水分处理下的“ 红边” 位置随着干旱胁迫的加重向波长短的方向发生“ 蓝移” , 因此根据“ 红边” 参数也可以判别冬小麦灌浆末期蚜虫危害和干旱胁迫的程度。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|