第一作者简介: 孙雷刚(1984-),男,硕士,助理研究员,主要从事3S技术及应用研究。Email:sunleigang3s@163.com。

基于MODIS数据,采用基于像元尺度的趋势分析和稳定性分析方法,深入分析了河北坝上地区近13 a的植被变化特征。研究表明: 空间分布上,坝上全区地表植被覆盖从西向东依次渐好,各分区域的季节变化特征具有明显的差异性; 时间上,近13 a以来坝上大部分地区植被覆盖有改善的趋势,其中得到改善的区域占坝上总面积的51.35%,基本不变的区域占25.68%; 同时,因坝上地区生态环境比较脆弱,植被生长易受自然和人为因素的干扰,植被覆盖在时间序列上的稳定性较差,坝上全区每年的NDVI最大值合成数据的变异系数 Cv平均值达到14.85%, Cv<10%的区域仅占坝上总面积的15.3%。

Using trend analysis and stability analysis methods, the authors studied the dynamic change characteristics of surface vegetation cover in the past 13 years in Bashang Area of Hebei Province based on MODIS data. Some conclusions have been reached: In spatial distribution, the surface vegetation cover of Bashang area became better gradually from west to east and there existed remarkable differences in the seasonal variation features of sub-regions. In time, there was an improving trend in most parts of Bashang Area in the past 13 years, with the improved area accounting for 51.35% of the total area and the basically unchanged area accounting for 25.68%. However, the vegetation growth was easily affected by natural factors and human activities, and its ecological environment was relatively fragile, so the vegetation cover was unstable in the time series, the mean value of MNDVI coefficient of variance ( Cv) was 14.85%, and the proportion of the area with Cv<10% was 15.3%.

植被作为连结土壤、大气和水分的自然纽带, 对区域生态环境状况具有一定的指示作用。获取地表植被覆盖及其变化信息, 对揭示地表空间变化规律、分析评价区域生态系统及环境变化具有重要意义[1]。而植被指数能够敏感地反映植被生长状况、生物物理和生物化学特征变化, 其中归一化植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI)是目前应用最多的指数, 植物的绿色越浓, 植物叶绿素吸收红光和叶状海绵体反射近红外线的能力就越强, NDVI值也就越大, 因此NDVI的大小能在一定程度上代表植被覆盖度的大小。研究表明, NDVI与植被覆盖度、生物量及净初级生产力密切相关, 已被广泛应用于植被分类、作物估产等领域[2, 3]。

河北坝上地区地处我国典型的农牧交错区, 近年来, 虽有不少学者借用遥感手段在该区域做了大量研究[4, 5, 6, 7], 但在植被遥感方面的研究还未深入, 更是缺少基于时间序列的植被特征分析。因此, 本文选用MODIS的NDVI数据集, 逐像元计算一元线性回归模型和变异系数, 分析坝上地区地表植被覆盖的时空变化特征, 为该区生态环境保护提供参考。

河北坝上是河北北部高原区的通称, 包括张家口市的沽源、张北、康保三县全部和尚义以及承德市丰宁、围场三县部分地区, 位于E114° 35'~116° 45', N41° 00'~42° 20', 海拔多在1 350~1 600 m之间, 总面积18 202 km2。坝上地区位于内蒙古高原-燕山山地-华北平原的过渡带, 是季风气候与大陆气候、干旱与半干旱地区、农区与牧区的过渡带, 也是内陆流域与外流域的交接带[8]。这种特有的自然地理环境, 形成了景观生态和系统层次结构简单、食物链短、抗干扰能力和自我修复能力差的脆弱生态环境系统, 成为了中国北方生态脆弱地带中最为脆弱或敏感的地段[9]。该区域气候干旱寒冷, 大风、霜冻、冰雹等自然灾害严重, 年均气温-0.3~3.5℃, 最冷月平均气温-18.6℃, 最热月17.6℃, 无霜期80~110 d, 年降水量400 mm左右, 降水变率大, 且冬季、春季干旱, 大部分降水集中在6— 9月, 年蒸发量1 735.7 mm, 干燥度3~4。本区域地带性植被为草原, 分为草甸草原和干草原2个植物亚系, 种植作物以耐干旱的莜面、春小麦、马铃薯及胡麻等为主。为了更好地认识研究区内植被及其时空变化差异, 将整个研究区按行政界线分为康保、尚义、张北、沽源、丰宁和围场6个分区。

本文所用遥感数据来源于美国LPDAAC(land process distributed active archive center)的MODIS植被指数产品MOD13Q1数据集中16 d最大值合成的NDVI数据集[10], 其为L3级标准数据产品, 空间分辨率250 m, 本文选取2000年3月— 2012年11月的293期数据。

利用MODLAND提供的MRT工具分别对每一期NDVI数据进行子集提取、数据格式转换、投影转换等前期处理, 以便获取质量可靠的NDVI数据集; 然后利用河北坝上边界线矢量数据对处理后的数据集进行裁剪操作, 得到本研究区时间序列的NDVI数据集; 进而分别对2000— 2012年每年23期影像对应的时间序列数据求均值, 得到23期的NDVI均值数据集, 代表本研究区13 a平均的植被生长季节过程。对时间序列求均值法既避免了缺少2000年第1, 17, 33期和2012年第321, 337, 353期数据从而受到的影响, 又避免了某些极端值的影响。结合本研究区气候特征和植被生长的节律性, 本文选取每年4月底— 10月初连续11个时相的NDVI数据, 利用最大值合成法计算得到每年的NDVI最大值合成数据, 代表本年植被生长最好的状况。

采用一元线性回归方程的斜率来分析每个栅格NDVI的年际变化趋势。植被的绿度变化率(greenness rate of change, GRC)被定义为某时间段内的季节合成归一化植被指数年际变化的一元线性回归方程的斜率[11, 12], 即

式中: j为年序号(j=1, 2, …, 13); n为年数, 本文n=13; NDVImax为年内NDVI最大值; NDV

逐像元计算2000— 2012年NDVI的变异系数, 用其评估时间序列上的稳定性, 公式为

Cv=σ /

式中: Cv为变异系数; σ 为标准差;

图1为研究区13 a生长季NDVI平均值得到的植被覆盖空间分布状况。

通过对研究区水热状况和地形地貌特征的分析, 可以看出研究区植被空间分布格局与水热分布及地形地貌类型有密切关系, 并具有明显的地域性差异。整个坝上地区, 从东向西, 年降雨量依次递减, 坝东和坝中地区水热条件较坝西地区好, 植被覆盖状况强于西部地区; 坝缘山地植被覆盖较好, 尤以沽源和丰宁明显, 其南部沿坝为垄状山脉, 以林地和草地为主; 康保地区地势由东北向西南缓缓倾斜, 北部低山丘陵区, 东部缓坡丘陵区, 南部广大地区为波状平原, 平原区地势平坦, 岗梁、平滩和盆地相间分布, 平原区的植被覆盖明显好于丘陵区; 尚义坝上高原区为河北坝上最西部, 滩、洼、岗、丘交错分布, 植被覆盖较差。

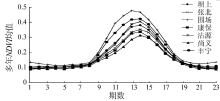

计算研究区全年23期(每16 d合成1期)对应的多年平均植被指数, 如图2所示。可以看出, 1 a内植被指数变化过程呈单峰曲线, 这表明整个研究区植被具有明显的以年为周期的季节变化特征。

从整个研究区来看, 植被指数从4月底(对应第8期)开始逐渐升高, 至8月初达到顶峰, 之后开始下降, 直到9月底或10月初(对应第18期)霜期开始又回落。全区植被平均生长季4月底— 10月初, 植被指数年变幅为0.08~0.38, 表明研究区植被覆盖季节差异较大, 覆盖度不高。同时, 通过对比分析不同分区的植被指数变化曲线, 无论是植被覆盖度, 还是植被生长季变化速率, 不同分区的季节变化特征存在明显差异: 坝上围场植被指数从4月底开始迅速上升, 7月中旬(对应第13期)达到峰值0.47, 是坝上几个地区最高的, 也是最早达到峰值的地区; 而尚义地区植被从4月底开始缓慢生长, 8月初达到峰值, 之后缓慢下降至10月初生长季结束, 峰值仅为0.31, 是坝上全区最低的地区, 也是全区植被指数变幅和变率最小的地区; 丰宁地区植被从4月初开始迅速生长, 6月中旬开始变缓, 至8月初达到峰值, 之后植被指数迅速下降, 到10月初生长季结束; 张北和沽源2个地区植被从4月初开始缓慢生长, 6月中旬生长加速, 直到8月初达到峰值, 之后迅速下降至10月初生长季结束, 表现出很明显的季节性作物生长特征; 沽源地区植被则从4月初开始缓慢生长, 7月初才开始迅速生长, 至8月初到达峰值, 之后迅速下降至10月初生长季结束。从图2中也可明显看出, 研究区在生长季峰值到达之前不同地区植被生长差异较大, 而在峰值之后, 大部分地区植被都会迅速下降至10月初生长季结束, 这和坝上高原地处高寒区, 受季风气候影响有很大关系。

图3为近13 a坝上平均NDVI变化曲线。

可以看出, 2000— 2012年坝上全区平均植被指数在0.34~0.48间波动, 分3个变化期。第一阶段, 植被缓慢增长期, 2000— 2006年植被指数缓慢增长; 第二阶段, 植被迅速衰退期, 2006— 2009年植被指数迅速下降; 第三阶段, 植被迅速恢复期, 从2009年至今, 植被指数持续增长。寒冷、多风、干旱是研究区最明显的气候特征, 近13 a间, 2007年遭遇40 a以来的罕见旱情, 2009年50 a未遇特大干旱, 而在2006— 2009年正是植被迅速下降期, 这在一定程度上表明坝上植被生长和气候变化有很大关系。

6个分区的多年植被指数也经历植被缓慢增长期、迅速衰退期和迅速恢复期等3个变化期, 但是各分区又存在明显的空间差异性特征, 植被覆盖状况从好到差依次为: 围场、丰宁、沽源、张北、康保及尚义; 相对于坝上其他地区, 13 a间尚义地区植被指数一直处于最低水平, 波动范围在0.24~0.43之间, 波动较大, 而围场地区则一直处于最高水平, 波动范围在0.44~0.56之间, 波动幅度较小。

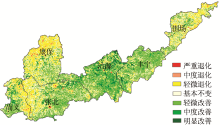

图4和表1为近13 a研究区每年的NDVI最大值合成数据MNDVI的变化趋势。

| 表1 近13 a的MNDVI变化趋势结果统计 Tab.1 Statistical result of trend of MNDVIchange for the past 13 years |

结果表明: 坝上中部地区植被覆盖得到较好的改善, 坝东和坝西地区植被有退化的趋势; 从整体上看, 植被覆盖状况得到改善的地区比植被退化的地区面积要大, 约9 345.2 km2植被覆盖得到改善, 占研究区总面积的51.35%, 退化地区的面积4 181.3 km2, 占22.97%, 植被覆盖基本不变的面积4 675.1 km2, 占25.68%, 这也说明了近13 a坝上大部分地区植被覆盖有改善的趋势; 植被得到改善的区域主要分布在沽源、丰宁、康保东南部以及张北东部地区, 而在围场、康保西北部、张北西部及尚义东部等地区植被覆盖有退化的趋势, 尤其是康保北部地区植被退化较为严重。

为了进一步分析各分区植被覆盖变化趋势的分布特征, 对各分区MNDVI结果进行了统计(表2)。

| 表2 各区MNDVI变化面积占本区总面积的比例 Tab.2 Percentage of MNDVI change area in total area (%) |

统计结果表明: 在植被覆盖改善较好的沽源和丰宁2区, 改善的区域面积分别占其总面积的76.15%和72.09%, 明显高于其他各区; 张北和尚义2区交接区域植被覆盖退化明显, 分别占其总面积的20.57%和31.86%, 而2地区其他大部分植被覆盖则也得到不同程度的改善, 改善区域面积分别占其总面积的51.09%和42.59%, 植被覆盖有向好发展的趋势; 坝上6个分区中植被覆盖最好的围场, 其MNDVI变化趋势统计并不乐观, 植被退化、改善和基本不变的区域面积大约各占总面积1/3; 另外, 在原本植被覆盖就较差的康保地区, 虽然部分区域植被情况有所好转, 但是在更大范围上植被呈不断恶化的状况, 植被退化区域占总面积的41.34%。

研究区位于我国北方农牧交错带中段, 土地利用/覆盖以林地、草地和耕地为主, 因此本文在对整个研究区及其分区的MNDVI变化趋势统计分析基础上, 又对林地、草地和耕地3种主要植被类型的MNDVI变化趋势分别进行了统计, 其结果如表3所示。

| 表3 近13 a MNDVI变化趋势统计 Tab.3 Statistical of MNDVI change trend for the past 13 years |

从表3看出: 林地、草地和耕地改善面积分别占总面积的52.21%, 48.23%和54.10%, 其比例结构和研究区MNDVI变化趋势结构基本相当, 大部分植被有改善的趋势, 这一定程度上也表明研究区各植被类型的MNDVI变化趋势差异不大, 而MNDVI变化趋势的空间差异性较大; 另外, 3种植被类型中, 耕地的改善面积占其总面积的54.10%, 说明研究区“ 退耕还林还草” 生态建设工程取得了良好的效果。

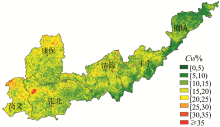

图5和表4为坝上近13 a逐像元计算的MNDVI变异系数, 变异系数越大, 代表该像元时间序列数据分布较离散、波动大、不太稳定; 反之亦然。

| 表4 各地类MNDVI变异系数占总面积的比例 Tab.4 Percentage of land type MNDVICv in total area (%) |

结果显示: 近13 a的Cv< 5%的区域占研究区总面积的0.52%, Cv< 10%的区域仅占15.3%; 整个研究区平均Cv为14.85%, 这表明研究区植被覆盖在时间序列上稳定性较差, 易受人类活动和气候因素的干扰; 林地、草地和耕地3种植被类型近13 a的Cv< 10%的面积分别占其总面积的37.89%, 14.49%和6.36%, 林地的稳定性较其他2类植被类型为好, 耕地的稳定性最差, 其植被覆盖波动较大; 林地近13 a的Cv< 15%的面积达到74.02%, 平均Cv为12.08%, 而耕地和草地的平均Cv分别为16.03%和15.2%, 表明3种植被类型的Cv具有明显的差异性, 其原因主要为林地大多分布在坝前山区, 受人类活动影响少, Cv较小, 而处于农牧交错区的耕地和草地则受人类活动影响较大, Cv相对较大。

影响植被生长变化的因素分为自然因素和人为因素。研究表明, 干旱与半干旱气候区的生态环境比较脆弱, 区域植被覆盖变化是气候变化和人类活动长期共同作用的结果, 尤其对降水和人为生态工程建设的反映较为敏感[13, 14]。研究区处于我国北方生态环境脆弱带, 依据对各分区气象资料的统计, 2000— 2011年间尚义地区年均降雨量为330 mm, 康保289 mm, 张北368 mm, 丰宁420 mm, 围场425 mm, 可知研究区内年均降雨量从坝西到坝东依次递增, 而植被覆盖(NDVI)也表现出从坝西到坝东依次递增的空间分布特征; 同时, 研究区在2007年及2009年间遭遇了严重的旱灾, 农业减产, 植被覆盖迅速下降。13 a间研究区的平均NDVI表现出明显的3个变化期: 2000— 2006年为植被缓慢增长期、2007— 2009年为植被迅速衰退期、2009年至今则为植被迅速恢复期。这在一定程度表明研究区植被生长和本地区降水条件有很大的关系。进入21世纪, 围绕“ 沿边、沿坝、坝上林网、潮河流域、滦河流域、窗口地带” 六大工程体系布局, 国家实施了京津风沙源治理、“ 一退双还” 、千松坝造林、坝上生态农业开发和日援造林、德援造林等一批重点生态工程, 进行了大量的生态建设投资。而本文的统计结果也显示, 研究区NDVI从2000— 2012年期间大部分地区有改善的趋势, 表明人为因素是研究区植被变化的主要影响因素之一; 另外, 前文对区内林地、耕地和草地变化稳定性的分析也说明植被动态变化与人类活动有着密切关系。

1)研究区地表植被覆盖的空间分布格局表现出从坝西到坝东植被NDVI依次递增的特点, 其中以林地和草地为主的坝缘山地植被覆盖状况最好。

2)通过分析研究区近13 a平均植被指数的年内变化, 可以看出植被具有明显的以年为周期的季节变化特征, 平均生长季从4月下旬— 10月上旬, 植被指数年变幅为0.08~0.38, 且各分区植被季节变化特征存在明显的差异性。

3)因受自然灾害影响, 从近13 a研究区平均NDVI动态变化曲线可以明显看出: 坝上全区及6个分区大体上都经历了植被缓慢增长期、迅速衰退期和迅速恢复期3个变化期; 而且表明坝上脆弱生态环境对降水的响应尤为明显。

4)从近13 a研究区NDVI的趋势变化分析结果可以看出: 2000年以来生态工程建设取得了良好的效果, 大部分地区植被覆盖有改善的趋势, 其中改善区域占研究区总面积的51.35%, 植被覆盖基本不变的区域占25.68%, 退化区域仅占22.97%; 在空间分布上, 植被得到改善的区域主要分布在中部地区, 包括沽源、丰宁、康保东南部及张北东部地区, 而坝东和坝西部分地区地表植被有退化的趋势。

5)通过逐像元计算近13 a研究区MNDVI变异系数, 全区平均Cv为14.85%, Cv< 5%的区域占总面积的0.52%, Cv< 10%的区域占15.3%, 地表植被在时间序列上表现很不稳定, 这也表明研究区生态环境十分脆弱, 易受人类活动和气候因素的影响。

6)地表植被覆盖变化是一个复杂的过程, 是人类活动和气候因素共同作用的结果。本文仅对研究区植被的空间分布及近13 a的变化特征进行了分析, 以期为研究区植被保护和生态环境建设提供科学依据, 而定量分析其植被变化的驱动机制、分离人类活动和气候因素对植被变化的贡献仍需进一步研究。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|