第一作者简介: 杜培军(1975-),男,博士,教授,博士生导师,主要从事遥感图像处理与模式识别、资源环境遥感与信息系统方面的研究。Email:dupjrs@126.com; dupjrs@gmail.com。

以Landsat TM/ETM+图像为主要数据源,提取了江苏省盐城滨海湿地土地利用/覆盖信息; 基于单窗算法反演了地表温度,综合分析了1992—2009年间湿地土地利用/覆盖变化(LUCC)及其对地表温度的影响。结果表明: 在1992—2009年的17 a间,江苏省滨海湿地最主要的LUCC类型是人类主导型,且以自然类型向人工类型转化最为显著; 互花米草、碱蓬和芦苇等自然景观总面积减少了385.52 km2,养殖场、盐田及建筑用地等人工景观总面积增加了376.97 km2; 人为干扰是湿地LUCC最主要的驱动因素。在LUCC的影响下,湿地地表温度也有显著波动,多数湿地类型都有不同层次的升温。

With the support of remote sensing and geographical information system, the land use/land cover maps of the coastal wetland in Jiangsu were obtained by classifying three-period Landsat TM/ETM+ images, and the land surface temperature (LST) was retrieved by mono-window algorithm. Based on the classification maps and LST of 1992, 2002 and 2009, the authors investigated the land use/cover change and corresponding LST responses. The results show that the major land use/cover changes are dominated by human activities, and the most obvious change trend is from natural land cover types to manmade land use types, demonstrating that human activities are the main driving forces of wetland change. Corresponding to the land use/cover change, the land surface temperature patterns are also affected obviously, specifically, a certain degree of temperature increase trend was observed.

湿地具有稳定环境、保护物种基因等功能, 在全球和区域生态过程中发挥着极为重要的作用[1]。江苏盐城滨海湿地是中国最大的典型滨海湿地保护区, 但近年来, 随着人口的迅猛增长及经济的高速发展, 保护区生态功能和土地利用结构都发生了显著变化。中国自然资源学会湿地资源保护专业委员会于2006年10月对江苏盐城滨海湿地的保护现状进行了实地考察, 结果显示, 保护区正面临着面积缩小、功能下降及生态系统平衡遭受威胁等问题[2, 3]。面临严峻的湿地保护形势, 遥感(RS)技术能充分发挥其实时、快速和大范围获取信息的优势, 可为湿地资源调查及动态监测提供有力支持。

土地利用/覆盖变化(LUCC)监测是湿地遥感的主要研究课题之一。21世纪初, 欧空局与湿地保护公约秘书处联合启动的“ GlobWetland” 项目就充分地验证了遥感信息在LUCC监测中的重要价值[4, 5]; Kashaigili等以RS和GIS作为技术手段, 监测分析了Usangu平原湿地土地覆盖的动态变化 [6]; 王志强等将RS和GIS技术与景观生态学理论相结合, 描述了1954年以来三江平原挠力河流域湿地的时空演变过程, 并进行了LUCC驱动力分析[7]; 郝敬锋等基于RS和GIS技术, 利用1987— 2007年间3个时相的遥感图像提取了江苏省滨海湿地信息, 定量分析了研究区湿地资源的演变趋势和驱动机制[8]。

但从目前的相关研究来看, 对江苏省盐城滨海湿地的LUCC研究还相对有限, 且很少在同一研究中将LUCC与湿地地表温度响应相结合。为此, 本文基于RS和GIS技术, 提取了湿地土地覆盖信息, 反演了地表温度, 对湿地1992— 2009年间的LUCC进行了系统全面地监测分析, 并分析了LUCC对湿地地表温度的影响。

江苏盐城滨海湿地位于N32° 34'~34° 28', E119° 27'~121° 16'之间, 辖响水、滨海、射阳、大丰及东台五县(市), 海岸线长582 km, 总面积约4 553 km2 [9]。该区属北亚热带向南暖温带的过渡地带, 具有明显的季风性气候特征; 年平均气温13.7~14.4 ℃, 年平均降水量900~1 066 mm; 全境海拔为0~4 m[10]。湿地自然资源丰厚, 拥有大面积的辐射沙洲、滨海林场和草原, 广阔的沿海滩涂是多种国家级重点保护动植物的栖息地。盐城湿地保护区于1992年晋升为国家级自然保护区, 1993年加入国际“ 人与生物圈” 保护区网络, 2002年被定为“ 拉姆萨尔国际重要湿地” [11]。

本文所选研究区覆盖射阳县和大丰市的滨海湿地, 囊括核心保护区、外围缓冲区等范围, 总面积约5 300 km2, 如图1所示。

以1992年6月7日、2002年5月26日和2009年5月13日的TM/ETM+图像为主要数据源。图像预处理主要包括辐射定标、大气校正、几何精纠正及图像裁剪等。

2.1.1 分类系统与解译标志的建立

针对湿地时空动态监测分析的研究需要, 借鉴文献[13-16]研究成果, 结合湿地开发利用的特点, 将研究区土地利用类型划分为2个1级类(自然类型和人工类型)和9个2级类(互花米草、碱蓬、芦苇、养殖场、盐田、河流水库等水体(下文均用河流水库代替)、耕地(包括有作物耕地、休耕农田)、建筑用地及海域)。其中, 河流和水库虽分属于2个1级类, 但基于影像特征的相似性和研究方便考虑, 将其合并为1个2级类“ 河流水库” 。结合野外调查数据, 建立研究区遥感解译标志如表1所示。

| 表1 盐城滨海湿地分类体系及TM/ETM+ 543假彩色合成图像的解译标志 Tab.1 Landscape classification system of Yancheng coastal wetland and interpretive marks on TM/ETM+ 543 false-color composite image |

2.1.2 分类方法

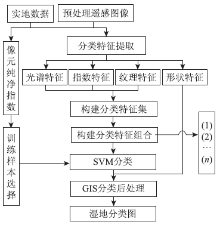

本文构建的湿地分类体系及其技术流程如图2所示。

1)基于像元纯净指数选择纯净的训练样本;

2)提取多种特征辅助分类(包括光谱、指数、纹理和形状特征), 剔除相关性较大的特征, 构建分类特征集;

3)构建分类特征组合, 并利用SVM分类器对每种分类特征组合进行监督分类, 通过目视及客观评价选择精度最高的分类图;

4)基于GIS对步骤3)得到的分类图进行后处理。得到的最终分类精度评价结果如表2所示。分类图如图3所示。

| 表2 分类精度评价结果 Tab.2 Classification accuracy |

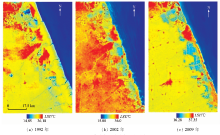

采用覃志豪等[17, 18, 19, 20]提出的单窗算法, 利用TM/ETM+热红外图像数据反演研究区地表温度, 最终得到的地表温度分布如图4所示。

2.3.1 单一类型变化率模型

单一类型变化率可用于定量描述各类型的变化速度及其在不同时段的差异, 其模型为[21]

Ri=

式中: Ri为某一时段内i类型的变化率; Aai, Abi分别为该时段初期、末期i类型的面积; t为时间。

2.3.2 区域动态度模型

从空间涵义出发, 湿地动态变化部分可细分为未变化部分、转移部分和新增部分[22]。区域动态度能更具体地揭示空间动态变化的数量特征, 体现各类型转入、转出的绝对量, 更好地反映区域动态的强度, 其模型为[21, 22]

S=(

式中: S为某一研究时段内的区域动态度; Si为研究时段初期i类型的面积; △ Si-o; o-i为研究时段内i类转为非i类(other)和非i类土地利用类型转为i类型的面积总和。

2.3.3 转移矩阵模型

转移矩阵可以明确反映各土地类型转移后的去向, 对湿地动态变化驱动机制的分析具有重要的参考价值。转移矩阵为[14]

|

式中: i和j为土地利用类型; Aij为类型i转化为类型j的面积, 当i=j时, Aij为i类型未发生转入转出的面积。

在自然及人为因素的综合作用下, 研究区各土地利用类型面积及分布呈现出不同的变化特点。根据分类图像统计各土地利用类型的面积及其变化情况, 其结果如表3所示。

| 表3 1992— 2009年湿地类型面积统计 Tab.3 Area statistic of different wetland types from 1992 to 2009 |

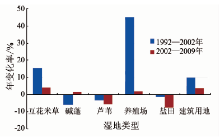

由表3可知, 在1992— 2009年间, 研究区范围内耕地、海域及河流水库的面积波动不明显, 但耕地和海域面积变化量仍很大。结合图5和图6的分析可知, 2个时段中, 面积连续上升的为互花米草、养殖场和建筑用地; 面积连续下降的为芦苇和盐田; 而碱篷面积呈现先增加后减少的变化趋势。

从湿地类型上看, 在主要自然湿地类型中, 1992— 2009年间除互花米草面积增加了75.71 km2外, 碱蓬、芦苇面积整体上均有锐减趋势。碱蓬面积共减少了255.19 km2, 芦苇的面积在2个时段的年变化率分别为-3.54%和-5.62%, 总面积减少了206.04 km2。主要人工湿地类型以养殖场、盐田和建筑用地为主, 17 a间养殖场面积增加迅猛, 特别在1992— 2002年间, 年增长率高达44.89%; 盐田面积在2个时段均有所下降, 共减少了64.15 km2; 建筑用地面积分别以9.86%和3.66%的年增加率逐年攀升, 共增加了64.25 km2。

从整体上看, 研究区自然湿地类型面积下降明显, 而人工类型面积总体呈显著上升趋势。忽略较自身变化不明显的湿地类型后统计, 17 a间互花米草、碱蓬和芦苇3种自然类型的总面积共减少了385.52 km2, 而养殖场、盐田和建筑用地3种人工类型的总面积共增加了376.97 km2。因此, 在1992— 2009年间, 有大量自然湿地类型转为人工类型。

区域动态度代表了所有类别发生转入和转出的面积总和占研究区总面积的百分比。计算结果显示(表4), 研究区的区域动态度均超过30%, 近1/3的面积发生了转移, 充分体现了湿地有别于其他生态系统的复杂性、多样性和不稳定性的特征。

| 表4 不同时段区域动态度 Tab.4 Regional dynamic degree in different periods |

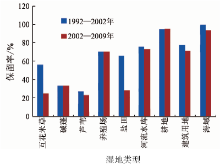

从图7可以看出, 各类型的保留率及其变化情况具有不同的特点。整体而言, 除海域外, 自然类型保留率要明显低于人工类型的保留率, 说明经人工改造的景观相对稳定, 而自然景观就较脆弱, 容易受到各种干扰而发生改变。

表5和表6为2个时段的转移矩阵, 矩阵中列出了主要转移过程的面积转移量, 忽略了次要的、小量的转移过程; 表7和表8为2个时段的优势转移过程及转出贡献率。

| 表5 1992— 2002年湿地转移矩阵 Tab.5 Transfer matrix of wetland from 1992 to 2002(km2) |

| 表6 2002— 2009年湿地转移矩阵 Tab.6 Transfer matrix of wetland from 2002 to 2009(km2) |

| 表7 1992— 2002年优势转移过程及转出贡献率 Tab.7 Advantage transfer processes and roll out contribution rates from 1992 to 2002(%) |

| 表8 2002— 2009年优势转移过程及转出贡献率 Tab.8 Advantage transfer processes and roll out contribution rates from 2002 to 2009(%) |

综合分析各图表, 可以得到如下结论:

1)在自然湿地类型中, 1992年互花米草的面积还较小, 且分布较分散, 到2002年已经遍布沿海, 主要转入类型为碱篷和芦苇, 主要转出类型为碱篷。随着人类干扰的加剧, 互花米草的主要转出类型已不再是自然类型, 而变为养殖场。

2)2个时段碱篷的最主要转出类型都是养殖场, 其次是互花米草和芦苇。芦苇的转出类型种类较多, 主要转出类型都为耕地和养殖场。

3)1992— 2002年养殖场转出的面积并不大, 主要转出类型为耕地(11.35km2); 2002— 2009年的主要转出类型又增加了碱篷和建筑用地; 盐田在2个时段转出的主要类型均为养殖场。

4)耕地的面积虽然较自身波动不大, 但也存在着较明显的转入和转出过程。其主要转出类型以人工类型为主。耕地的转入是建筑用地面积增加的主要来源。1992— 2002年, 海域的面积没有明显变化, 而2002— 2009年有所下降, 这充分说明第2时段湿地范围已逐渐向海域扩展。

将湿地地表温度分布(图4)与湿地覆盖分类(图3)进行对比可知, 二者的空间分布格局具有显著的联系, 不同土地覆盖类型的地表温度响应存在差异, 且土地覆盖类型的时空动态变化也影响着地表温度的变化趋势和规律。对比中发现, 植被覆盖度较高地区对应的地表温度低, 反之, 像建筑用地、休耕农田等低植被覆盖区对应的温度高。

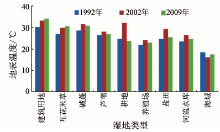

将土地覆盖分类图和地表温度分布图叠加分析, 统计出各类型下垫面的温度均值及其变化情况, 如图8所示。9个2级类别可归为3种典型的下垫面, 即建筑密集区(建筑用地)、植被覆盖区(互花米草、碱蓬、芦苇和耕地)和水体(养殖场、盐田、河流水库和海域)。

从图8可以看出, 地表温度从高到低顺序为建筑密集区、植被覆盖区、水体, 且均在1992年温度最低。其中建筑用地的地表温度连续上升, 1992— 2002年间增加了约3 ℃, 至2009年, 平均温度又增加了1 ℃。其主要诱因是随着经济的发展, 建筑用地以主城区为中心向外扩张, 大面积耕地被迫发生转移, 这种变化以大丰市市区和射阳县县城最为突出。2002年这2个地区虽然已经出现了明显的热岛, 但2002— 2009年间进一步向四周扩散, 大丰市市区已经和周围的新丰镇、裕华镇等小镇连为一体。互花米草、碱蓬和芦苇都表现出不同层次的升温, 芦苇地的覆盖度较高, 故其温度较另2种沿海植被低。耕地在2002年温度最高, 比另2个时相高8 ℃左右, 主要原因是2002年处于休耕状态的农田较多, 植被覆盖相对较低, 主要集中在研究区中部; 到2009年, 耕地的高温区面积减少, 平均温度下降了8.36 ℃, 比1992年还要低近1 ℃, 表明耕地植被覆盖状况也有所改善。水体类型中, 盐田和河流的温度较高, 海域最低, 其次为养殖场。除海域外, 另3种水体温度都在2002年处于最高。

本文以卫星遥感图像为主要数据源, 辅以地理信息系统和时空分析方法, 提取了江苏滨海湿地的土地利用/覆盖信息, 采用单窗算法反演了地表温度; 对1992— 2009年间LUCC及地表温度响应进行了时空动态分析, 得到以下结论:

1)本文构建了针对研究区特点的湿地土地利用/覆盖分类体系和技术流程。研究结果表明, 多特征分类能够补充单纯依靠像元灰度值分类的不足, 提高类别的可分度。另外, 利用GIS工具进行分类后处理也有助于提高分类精度。

2)1992— 2009年间, 研究区互花米草、养殖场和建筑用地面积连续上升, 芦苇和盐田面积连续下降, 碱篷面积呈现出先增加后减少的趋势, 整体上湿地自然类型总面积下降明显, 而人工类型总面积不断攀升。最主要的土地利用/覆盖转移类型为人类主导型, 且以自然类型向人工类型转化最为显著, 说明人为干扰是湿地LUCC最主要的驱动因素。在LUCC的影响下, 湿地地表温度也有显著波动, 多数湿地类型都有不同层次的升温。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|