第一作者简介: 刘春玲(1976-),女,硕士,高级工程师,主要从事遥感环境地质、水文地质及灾害地质等方面的研究。Email:20517415@qq.com

喜马拉雅山地区的冰川湖(简称“冰湖”)受形成条件和自然环境的影响,往往会发生溃决,造成洪水和泥石流灾害,严重威胁人类生产和生活、生存与发展,成为该地区一重大地质灾害隐患。采用QuickBird和ETM等卫星遥感数据,结合野外考察,研究喜马拉雅山地区冰湖溃决灾害隐患后认为: ①喜马拉雅山地区的冰湖在区域分布上具有由东南向西北逐步递减的趋势,冰湖分布最多的是山南、日喀则、林芝和阿里地区,分布密度最大的是山南地区的洛扎一带; ②喜马拉雅山地区存在19个溃决灾害隐患的冰湖,均为冰川终碛湖,其中13个湖存在重大溃决灾害隐患,6个存在较大溃决灾害隐患; ③引起冰川终碛湖溃决的激发因素较多,其中冰湖周围的冰崩、雪崩、基岩崩塌和滑坡入湖涌浪溃坝是最重要的原因。研究结果对西藏地区冰湖溃决灾害的预警与防治具有重要意义。

Under the impact of formation conditions and natural environment, moraine-dammed lake outbursts take place frequently and then give rise to floods and mudslides, which menaces people's production, life, survival and development and becomes one of the great geohazard hidden dangers in the Himalayas. Using QuickBird and ETM data of remote sensing satellite and combining the investigations in field work, the authors studied the glacier lake outburst potential. The research results show that the areal distribution of glacier lakes presents a trend of decrease gradually from SE to NW in the Himalayas. Most of the glacier lakes are distributed in Shannan, Shigatse, Nyingchi and Ngari. The region of maximal distribution density is Lho-brag area of Shannan. It can be found that there are nineteen glacier lakes, all of which are moraine-dammed lakes that have outburst hazard potential. Among the nineteen glacier lakes, there are 13 glacier lakes having great outburst hazard potential and 6 glacier lakes having secondary great outburst hazard potential. It is also indicated that there are several trigger factors impacting instability of moraine-dammed lakes, whose foremost reasons are surge triggered by avalanche, bedrock collapse, and rock avalanche around the moraine-dammed lakes.

喜马拉雅山脉呈近EW向弧形展布于西藏高原南侧, 是地球上最年轻和最雄伟的褶皱山系, 其同位素年龄只有10~20 Ma。喜马拉雅山脉随青藏高原自新近纪开始大幅度抬升以来, 形成了世界上最年轻而又最高的高原[1, 2, 3, 4], 发育了许多规模巨大的现代冰川, 冰斗、角峰、刃脊、冰碛垅岗、冰碛丘陵和冰碛台地等冰川地貌广泛发育[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]。

冰川湖(简称“ 冰湖” )多分布于现代冰川的前缘、侧缘以及古冰川谷、古冰斗内, 分布位置海拔高, 湖面面积较小。在地貌上, 冰湖需要有山间谷地、冰斗、古冰川谷等积水洼地才能形成。涉及现代冰川的有冰面湖、冰内湖、冰坝湖; 涉及冰川退缩的有冰川终碛湖、冰蚀槽谷-冰碛湖、冰斗湖、冰川侧碛阻塞支谷湖等[12]。多数冰湖后缘与现代冰川相连或距离现代冰川的冰舌较近, 在现代冰川前进或跃动、冰舌断裂、冰湖岸坡出现崩塌或滑坡、温度骤然增加导致冰川融化加速、湖口溯源侵蚀加剧、坝体下部管涌引起塌陷等诸多可能因素的影响下, 易造成冰湖溃决灾害, 其中部分会演化发展, 引发泥石流而使灾害进一步扩大[12, 13]。

根据笔者的遥感调查结果, 分布在喜马拉雅山脉、面积大于0.014 km2的冰湖大约有1 680个, 约占西藏全区冰湖总数的67.7%。冰川终碛湖占冰湖总数的40%~45%, 其中面积大于1 km2的冰川终碛湖只有12个, 最大的是康马县冲巴雍水库, 水面面积约11 km2(人工筑坝); 其次是面积为5.7 km2的康马县桑旺错。据迄今为止所了解到的情况, 喜马拉雅山的冰湖溃决都是冰川终碛湖溃决[14, 15]。冰川终碛湖受形成条件和自然环境的影响, 往往会发生溃决, 造成洪水和泥石流灾害, 严重威胁人类生产和生活、生存与发展, 成为喜马拉雅山地区一重大地质灾害隐患[12, 13, 14, 15, 16, 17]。

从20世纪30年代中期起, 很多学者就对西藏冰湖溃决进行过研究, 例如崔鹏等[17]、李吉均[18]、徐道明等[19, 20]和李德基等[21]。1999年吕儒仁等系统总结了1995年以前西藏发生的12次冰湖溃决事件, 并对每次事件进行了详细描述[12]。但因研究区自然环境极度恶劣、高寒缺氧、地形切割极大, 大部分地区人迹罕至, 常规地面调查工作难以开展, 导致地质研究调查程度极低; 加之调查技术手段落后, 对冰湖溃决的研究仍限于溃决事件发生后才能开展, 不能及时指出冰湖溃决隐患, 难以满足防灾减灾要求。

本文发挥遥感技术优势, 采用QuickBird和ETM等卫星遥感数据, 结合野外考察, 研究了喜马拉雅山地区冰湖溃决灾害隐患, 并对其影响因素进行了分析。研究结果对西藏地区冰湖溃决灾害的预警与防治具有重要意义。

经研究发现, 喜马拉雅山地区的冰湖在区域分布上具有由东南向西北逐步递减的趋势[14]。冰湖分布最多的地区是山南、日喀则、林芝和阿里地区, 分布密度最大的地区是山南地区的洛扎一带。从实地考察和文献资料来看, 高度在海拔5 000 m以上的冰湖约占冰湖总数的50%~60%, 海拔4 000~5 000 m的冰湖占40%左右, 海拔低于4 000 m的冰湖仅占0.5%~2%。海洋性冰川分布区的冰湖的海拔高度普遍低于大陆性冰川分布区的冰湖。同一地区的冰斗湖的海拔常常高于冰碛湖(冰斗湖在雪线附近, 冰碛湖则在雪线以下)。在地理位置上, 林芝地区冰湖的高度明显低于日喀则和阿里地区冰湖的高度(高差甚至能达到1 500 m)。由于林芝地区地形切割强烈, 多处于峡谷区, 冰湖的数量多, 但规模一般较小; 日喀则地区冰湖的数量不多, 但规模较大。

冰面湖、冰内湖及冰坝湖不仅体积都非常小, 而且分布在大型现代冰川体上, 湖深很浅, 形态很不稳定。分布数量较多、规模较大的是冰川终碛湖, 其次是冰斗湖和侧碛阻塞支谷湖。在冰川融化季节, 冰川终碛湖和侧碛阻塞支谷湖的湖水多数是浑浊的, 湖水中的泥沙来自于冰川运动沿程所携带的岩石风化碎屑物质, 湖面上漂浮着大小不同的冰块。发生溃决最多的冰湖是冰川终碛湖, 多沿冰川谷分布, 一般呈长条状; 其后缘距现代冰川冰舌距离为0~数百m, 近年来随着全球气候的变暖, 这种距离的大部分在进一步增加[15]。

由于冰湖的补给来源主要是冰雪融水, 其分布往往与冰川分布区域紧密相连, 尤其是冰碛湖。冰川在运动过程中不仅强烈掏蚀下垫冰床和沟床, 而且作用于沿程的2侧谷坡, 不断改造槽谷形态, 并在不同位置形成不同类型的冰湖。冰川的大小与数量取决于积雪区面积, 积雪区的面积愈大, 冰川的规模就愈大, 汇集到冰舌地段和冰湖内的消融水量也就越多, 冰湖的规模也就越大。同样的消融水补给面积, 海洋性冰川分布区的冰川和冰湖规模要大于大陆性冰川分布区, 其主要原因是海洋性冰川具有补给快、消融快的特点[14]。本次遥感调查发现, 一般补给区的面积只有大于2 km2才能形成具一定规模的冰川和冰湖。冰湖分布的数量与冰川分布的数量成正比, 冰湖的规模大小与冰川的大小成正相关, 目前发生溃决的冰湖补给区面积都大于3 km2(多数在2~40 km2之间)。

喜马拉雅山脉的措美以东为海洋性冰川分布区。该段山脉的南北2侧地形皆十分陡峭, 部分地段形成再生冰川; 冰湖分布的海拔有高有低, 海拔最低的冰湖高程在3 500 m, 最高可达5 500 m; 冰斗湖分布在山脉上部, 冰碛湖分布在山脉下部。喜马拉雅山脉的措美— 吉隆段为海洋性冰川与大陆性冰川的过渡区, 降水由东向西逐步递减, 植被也由森林覆盖区变成稀疏植被覆盖区; 分布位置最低的冰湖高程从3 500 m增加到4 200 m, 最高可达5 800 m; 该段也是冰湖分布最多的区段。喜马拉雅山脉的吉隆以西为大陆性冰川分布区。由于降水明显逐步递减, 该段山脉南北坡的植被发育差异很大, 北侧基本无植被, 雪线高度大于5 000 m, 冰湖数量也由东向西大幅度递减; 冰湖分布位置的最低高度从4 200 m增加到4 500 m, 最高可达5 500 m。

冰川终碛湖的补给来源有冰川融化补给、降雨直接补给、降雪直接补给、沟谷地表径流补给、地下水补给和其他冰川湖补给。冰川终碛湖主要是通过天然泄水口进行排泄, 也存在地下渗漏和蒸发排泄。天然径流排泄的泄水口往往分布在终碛垄上, 由于天然终碛垄堆积相对较紧密, 有一定的宽度, 不均一, 渗透性相对较差, 一般情况下的稳定性较好; 但终碛垄多数起伏较大, 最凹的地方就变成了天然泄水口, 当水位上升较快、最低的天然泄水口达不到泄流要求时, 就会在较低的凹口形成新的天然泄水口。因此, 1个冰碛湖通常有1个到多个天然泄水口, 用以满足正常的排泄。还有1种排泄方式是非正常突然超量排泄, 这种排泄即为冰湖溃决排泄。

中、高分辨率的ETM和QuickBird等卫星遥感图像忠实地纪录了冰湖溃决形成的印迹。冰湖溃决过程中形成的水体变化和地形地貌改变都可以通过遥感图像的纹理、色调、形态等影像特征表达出来。从遥感图像中的典型影像特征分析和实地踏勘验证来看, 已发生过溃决的冰湖一般都会在沟口部位有明显的扇状堆积体, 在遥感影像中呈现扇状暗色调区域, 堆积体有较强的浮雕般凸起感, 花纹呈斑点状, 花纹结构较为粗糙, 色调不均一; 冰湖的湖岸有阶地; 终碛上有明显的溃口和“ U” 型冲沟, 冰湖下游的老冰碛物上也有明显的“ U” 型冲沟; 冰湖下游河道冰碛物和坡积物发育, 物源丰富, 河道多呈明显的“ U” 型冲沟。图1示出冲巴吓错溃决冰湖的ETM和QuickBird卫星遥感影像图, 从图像中可以明显地看到溃决冰湖的影像特征。

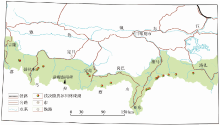

冰湖溃决灾害隐患是指冰湖存在溃决的危险性, 并有灾害风险。其判断依据是冰湖周围有高陡的边坡、破碎的岩体, 冰湖上游有高位冰川, 冰湖内有足量的湖水存储, 冰湖下游有明确的致灾体。据此, 本次遥感调查最终确定喜马拉雅山地区存在19个溃决灾害隐患冰湖, 其中13个存在重大溃决灾害隐患, 6个存在较大溃决灾害隐患(表1、图2)。

| 表1 喜马拉雅山地区冰湖溃决灾害隐患 Tab.1 Glacier lakes burst potential in Himalayan area |

以冲巴吓错溃决隐患为例, 对喜马拉雅山地区冰川终碛湖溃决灾害隐患进行分析。

冲巴吓错位于康马县萨马达乡雅拉山口北坡, 湖面面积82.4万m2, 湖口高程4 912 m, 终碛高程4 938 m。冲巴吓错的遥感影像特征显示, 在终碛下有明显的“ 扇状” 堆积体, 堆积体的色调饱和度较高, 色调均一, 植被不发育。冰川湖周围植被很少。湖中见冰川碎块, 湖水浑浊, 湖后缘为陡崖(如图1所示)。终碛上有明显的“ U” 型冲沟, 下游河道有明显过水冲刷痕迹。湖口下游的沟谷为“ U” 型谷, 冰碛物发育, 物源丰富。湖口下游4.5 km处为冲巴芒错, 河床平均比降48‰ ; 下游14.4 km处为冲巴水库, 河床平均比降24‰ 。冰川前缘为一陡崖, 进入冰川湖后, 平均坡度13.6° , 山峰高程5 571 m。

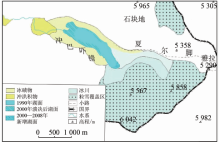

本次遥感调查的结果(图3)显示, 1990年11月14日―2000年11月17日期间, 冲巴吓错曾发生过溃决事件, 前端湖水后退320 m, 最大湖宽从500 m减至365 m; 溃口深约30 m, 宽约35 m(图4), 总洪水量约375万m3。

2008年, 笔者对冲巴吓错进行了实地调查与走访, 得知该湖于2000年8月6日下午因后缘冰川滑坡引发涌浪溃坝洪水和泥石流, 使冰湖下游的萨马达、康马、少岗和南尼等4个乡受灾, 共冲毁农田222亩(1亩=666.7 m2)、草场8 160亩、林地80亩、水渠4 600 m、公路328 m、桥梁10座、护河堤140 m、羊圈7个。从遥感影像及实地调查中看到, 冲巴吓错坝体2侧高山耸立, 岩体破碎, 崩塌、落石很多。据此, 判断该湖有再次溃决的高危险; 但因现在的溢流口与终碛最低高程基本一样, 湖水较浅, 故预测其灾害风险会低于2000年溃决形成的灾害。

由于冰湖分布的位置往往在当地雪线附近, 在冬季最寒冷的时段会冻结成冰, 而在夏秋季节又会全部融化, 因此冰湖的形态是随季节而变化的[14]。冰湖的水位也是随雨季和旱季的水补给量变化而动态变化的, 雨季的水补给量大, 水位上升, 其他季节则水位下降。最近20 a以来, 喜马拉雅山脉冰湖的面积有增加趋势, 其中增幅最大的区域为位于喜马拉雅山脉中段的波曲和洛扎雄曲(增幅分别为22.1%和12%)。冰湖面积减小的区域位于喜马拉雅山脉西段的朗钦藏布、森格藏布和东段的丹巴曲。

冰内湖和冰面湖的稳定性是由冰川的运动和融化因素决定的, 总体稳定性较差。冰斗湖稳定性最好, 因为冰斗湖分布在冰斗内, 湖水的动态变化不大, 湖岸稳定, 目前尚未发现过冰斗湖发生溃决的情况。冰川终碛湖稳定性最差, 主要受到冰川前进与退缩的影响, 冰川反复的前进与退缩, 使得冰川终碛湖前缘的湖堤多由松散堆积物— — 冰碛垄构成, 而终碛垄的稳定性较差[12, 13]。冰碛湖侧缘的侧碛垄在冰川的前进与退缩中, 将湖岸下部的松散物质不断推走, 形成陡峭的侧壁, 在水位发生变化或受到其他作用使湖水产生波浪时, 便容易发生崩塌或侧滑坡, 导致冰湖产生涌浪, 危及终碛垄, 甚至造成溃决。冰碛湖的后缘有的与冰川直接相连, 有的因冰川退缩而为新的次级冰碛垄所代替, 不论是那一种, 都不够稳定; 尤其是冰舌伸入湖内的后缘, 容易因水枕机制发生冰舌断裂, 导致冰湖产生涌浪[12]。

冰湖溃决大多受外界因素的激发, 存在激发后突然溃决的过程。根据对已溃决冰川终碛湖的研究和堤坝溃决原理的分析, 冰川终碛湖溃决有多种激发因素[12, 13, 14, 15]: ①冰崩、雪崩入湖涌浪溃坝; ②降水和融水明显增多, 湖水猛涨使湖岸侧碛垄失稳而发生大规模崩塌或滑坡, 引起终碛湖溃决; ③在温度升高和降水增多的共同作用下, 泄水口因流量增加而切割加剧, 终碛垄出现沟槽并迅速扩大, 导致终碛垄失稳而溃决(发生当天一般都有小雨, 发生当天及发生前1~2 d温度陡然升高1~2 ℃); ④高海拔的冰湖补给低海拔的冰湖, 形成湖链, 其中上游湖泊在温度升高和降水增多的共同作用下, 猛然激增的流量注入到下游湖泊, 形成漫坝溃决; ⑤ 2条近于相交(甚至完全相交)的冰川各自形成了与冰川运动方向一致的终碛湖, 位置较高的终碛湖会受到位置较低的冰川的侧蚀, 导致终碛垄前缘失稳, 或者终碛垄的泄水口加速溯源侵蚀造成终碛垄直接溃决; ⑥终碛垄坝体下部的冻土融化或管涌引起塌陷, 造成终碛湖溃决; ⑦冰湖周围基岩崩塌、滑坡入湖涌浪导致终碛垄溃坝。喜马拉雅山地区有记录的冰川终碛湖溃决灾害都具有冰崩、雪崩入湖涌浪溃坝成因。终碛垄坝体下部冻土融化或管涌引起塌陷造成的终碛湖溃决虽更常见, 但因变化过程较长、溃口浅、流量小, 灾害风险一般较小。

本文采用遥感方法调查了喜马拉雅山地区冰湖分布情况, 并以冲巴吓错为例, 对冰川终碛湖溃决灾害隐患进行了分析; 在此基础上, 对冰川终碛湖溃决隐患影响因素进行了研究。得出以下结论:

1)喜马拉雅山地区的冰湖在区域分布上具有由东南向西北逐步递减的趋势。冰湖分布最多的地区是山南、日喀则、林芝和阿里地区, 分布密度最大的地区是山南地区的洛扎一带。林芝地区地形切割强烈, 多处于峡谷区, 冰湖的数量多, 但规模一般较小。日喀则地区冰川湖的数量不多, 但规模较大。

2)喜马拉雅山地区存在19个溃决灾害隐患的冰湖均是冰川终碛湖, 其中13个存在重大溃决灾害隐患, 6个存在较大溃决灾害隐患。

3)引起冰川终碛湖发生溃决灾害的条件和因素较多。其中, 冰湖周围的冰崩、雪崩、基岩崩塌和滑坡入湖涌浪溃坝等是最重要的诱发因素。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|