第一作者: 姚镇海(1989-),男,硕士研究生,主要研究方向为遥感监测和公共气象服务。Email:18256589121@163.com。

为研究我国近10 a月平均NDVI空间分布特征,使用2005―2014年MOD/MYD13C2植被指数产品得到全国多年分月NDVI; 在考虑不同月份NDVI高、中、低值区面积变化的同时,结合DEM数据,分析植被覆盖随季节变化的规律和NDVI随坡向、海拔的变化规律。结果表明: NDVI低值段[-0.25,0.15)面积冬季高、夏季低,代表裸土、荒地和部分水体的特征; 中值段[0.15,0.55)面积呈“双峰双谷”分布,春、秋季高于冬、夏季,体现植被覆盖下混合地物的特征; 高值段[0.55,0.95]面积夏季高、冬季低,反映了植被覆盖随季节变化的规律。NDVI随坡向变化呈“双峰双谷”分布,东南、西北坡高于西南、东北坡。NDVI随海拔升高出现3个递减带(250~1 250 m,2 500~3 000 m和3 750~6 000 m)和2个递增带(1 250~2 500 m和3 000~3 750 m)。受我国气候及地理、地形等要素影响,NDVI的水平和垂直向空间分异显著。此规律可为陆面过程研究提供参考。

In order to study the spatial distribution characteristics of monthly mean NDVI during the past ten years in China, the authors used MODIS MOD/MYD13C2 vegetation spectrum to synthesize monthly NDVI and, combined with China’s terrain data, discussed the changing regularity of NDVI with respect to aspect and elevation.The results show that the area ratio of low NDVI value segment [-0.25,0.15)is high in winter and low in summer, suggesting the characteristics of bare soil, deserted land and water.The median segment[0.15, 0.55] shows the "bimodal double-dip" character, and the area ratio is higher in spring and autumn than in winter and summer, implying features of vegetated mixture land cover.The area ratio of high value segment [0.55, 0.95] is high in summer and low in winter, indicating variation of vegetation cover with seasonal change.NDVI change with aspect shows the "bimodal double-dip" distribution, the NDVI values in southeast and northwest aspects are larger than those in southwest and northeast aspects.With increasing elevation , three NDVI decreasing zones are 250~1 250 m, 2 500~3 000m and 3 750~6 000 m, and two NDVI increasing zones are 1 250~2 500 m and 3 000~3 750 m, respectively.The horizontal and vertical distribution differentiations of NDVI are remarkable, which is attributed to the impact of climate and geographical terrain elements in China.Those regularities may be helpful to the research on land surface process.

受植被叶绿素、细胞结构和含水量等要素影响, 植被在可见光到近红外光谱段呈现典型的光谱曲线。利用卫星遥感图像中植被的光谱特征、采用不同谱段测量值进行组合、表征地面植被特征的指数称为植被指数(vegetation index, VI)[1]。VI可用于对地表植被进行简捷、有效的度量, 能反映与地气系统的相互作用, 从而揭示气候变化。国内外学者已定义了超过40种VI, 用于全球陆面植被参数定量估算[2, 3]。表征地表植被覆盖与生长状况的常见指数有差值植被指数(difference VI, DVI)、比值植被指数(ratio VI, RVI)、归一化差值植被指数(normalized difference VI, NDVI)等[4, 5, 6]。NDVI可改善低高度卫星对低密度植被覆盖的监测能力, 对植被绿色信息敏感, 对全球或区域植被生长和干旱地区降水量预测有良好效果。导致NDVI随季节变化的主要因素有降水和气温[7, 8, 9], 尤其在干旱-半干旱地区, 降水会直接影响植被覆盖及其生长类型[10]。

已有研究表明: 与红光波段相比, 近红外波段对地形更加敏感, 非比值型VI相对比值型VI(如NDVI)更易受地形因素影响[11, 12]。不同海拔或坡向的植被覆盖格局也会影响NDVI的空间分布; 在计算叶面积指数时, 需要对地形要素进行订正, 且应根据植被类型选择合适的VI [13, 14, 15]。上述研究表明, 区域尺度下的VI空间分布与地形要素存在关联, 对全国范围内NDVI宏观分布随地形变化的规律则需要进一步分析。因此, 本文在考虑不同月份NDVI高、中、低值区面积变化的同时, 结合地形坡向和海拔要素, 对NDVI空间分布特征进行分析, 旨在为我国陆面过程研究提供参考。

本文所用数据包括国家基础地理信息数据: 中国行政边界(2015年第一版, 中国最新行政边界)、中国1 km× 1 km分辨率数字高程模型(digital elevation model, DEM); MODIS NDVI产品: 2005―2014年间获取的MODIS双星各月MOD/MYD13C2的NDVI光谱数据, 空间分辨率为0.05° × 0.05° , 属于Level3/Level4 CMG Products中Monthly Vegetation Indices产品(可从https: //ladsweb.nascom.nasa.gov/下载)。

NDVI的计算公式[16]为

NDVI = (ρ nir-ρ r) / (ρ nir+ρ r) , (1)

式中: NDVI为归一化植被指数; ρ nir为近红外波段反射率; ρ r为红光波段反射率。

首先对原始数据进行裁切, 得到中国范围。裁切工具为中国行政边界数据, 利用ArcGIS软件平台实现。MOD/MYD13C2数据源包含NDVI产品数据, 以及红光和近红外波段的反射率值。经检验发现, 部分月份的NDVI产品数据在区域上存在数据缺失或错误现象, 这可能是由于云层覆盖导致的, 对此需要对NDVI产品数据进行质量控制。质量控制的步骤如下: ①建立错误数据区掩模, 将掩模对应的错误值归零; ②使用波段反射率重新计算该月NDVI值, 得到掩模区域的正确值; ③用修正值替换原始区域零值, 完成单景数据的修正; ④最后逐年逐月检查是否存在数据遗漏等问题, 完成对NDVI产品数据的质量控制。

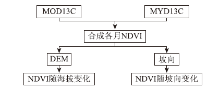

为了分析分月NDVI的空间分布规律, 还需要对地理信息数据进行处理。在此基础上使用DEM数据, 基于ArcGIS平台计算得到我国坡向空间分布数据。按坡向、海拔进行分类, 并统计对应区间段的NDVI数值, 进而分析NDVI随海拔和坡向的变化特征。其算法流程见图1。

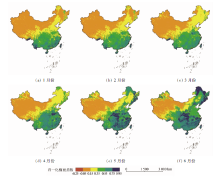

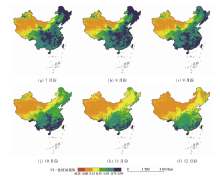

图2给出了2005―2014年中国各月平均NDVI的空间分布。

从图2可以看出, 各月平均NDVI集中在变化区间[-0.25, 0.95]中, 在宏观上呈现西北低、东南高的趋势, 这与我国降水量或水汽压空间分布宏观趋势一致[17], 并存在显著的季节性差异。

NDVI低值区(< 0.15部分)冬季分布广, 夏季区域减小, 反映了我国植被生长随季节而变化的特征。NDVI低值区主要分布在我国西北地区荒漠地带, 如塔里木盆地、柴达木盆地、准格尔盆地和内蒙古中西部地区。此外, 青海湖、太湖、巢湖等湖泊也呈现低值。因此, NDVI的低值代表了裸土、荒地和部分水体的特征[18]。

NDVI中值区([0.15, 0.55)部分)主要位于我国第Ⅱ , Ⅲ 级阶梯。自北向南均有分布, 包括了我国植被覆盖良好的大部分区域, 且分布区域存在季节性变化。春、秋季分布区面积大、夏季减小。因此, NDVI中值区主要反映植被覆盖下混合地物的特征[19], 较干燥的荒漠、裸土显著偏高。

NDVI高值区(≥ 0.55部分)全年变化最为显著, 分布区面积夏季很大, 冬季小。冬季分布于华南零星地区、台湾省、海南省和横断山脉西侧, 反映了低纬度地区光热与水汽对植被的影响; 夏季则遍布华东、华中、华南的平原区与大部分山地和丘陵, 西南东部的云贵川渝地区, 东北平原地区和辽东半岛等, 反映了夏季气温升高、降水增多, 植被生长繁茂的特征[20]。

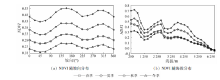

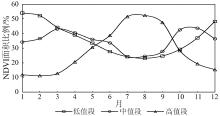

根据NDVI数值空间分布特征, 划分出低值段[-0.25, 0.15)、中值段[0.15, 0.55)和高值段[0.55, 0.95]。其中低值段代表稀疏植被覆盖下的裸土或水体区域, 中值段代表植被裸地混合覆盖区域, 高值段代表植被覆盖茂盛区域。图3示出3个值段对应区域面积比例的分月变化, 呈显著不同的季节变化特征。

| 图3 2005―2014年月平均NDVI不同值段面积比例变化Fig.3 Change of monthly mean NDVI area ratio of different value intervals during 2005―2014 |

从图3可以看出, NDVI低值段的面积比例夏季低、冬季高。最低值在8月(25%左右), 最高值在1月(约55%)。在夏季, 低值段面积比例减小, 说明原本干旱或半干旱区域的下垫面植被覆盖度增大, 使得裸土、沙地等低NDVI特征部分减小[21]。在冬季, 原本植被覆盖区域因季节性变化, 植被变得稀疏, 下垫面裸土面积增加导致低值段面积比例增大。

NDVI中值段面积比例呈现显著的“ 双峰双谷” 特点。春、秋季为峰区, 峰值点位于3月和11月, 最大值在11月(45%左右); 冬、夏季为谷区, 谷值点位于1月和7月, 最小值在7月(25%左右)。峰值点出现在春、秋季, 表明在这2个季节下垫面既无大量裸土覆盖区, 也无大量高植被密度生长区, 反映了我国季节交替的植被生长特点[22]。谷值点出现在冬、夏2季, 反映了冬季低值区面积大, 夏季高值区面积大, 而中值区面积减少的特点。

NDVI高值段面积比例的季节变化最显著。冬、夏差异显著, 在图2中有明显体现。夏季存在峰值区、冬季为谷值区。面积比例最低值在1月(10%), 最高值在8月(54%), 反映了下垫面植被(尤其是自然植被)生长随季节变化的特征[23]。

图4示出NDVI随坡向、海拔变化的分布特征。

图4(a)为春、夏、秋、冬4季NDVI随坡向变化的分布情况, 其中横轴代表坡向, 90° 为东坡, 180° 为南坡, 270° 为西坡, 0° 和360° 为北坡。NDVI随坡向变化呈现显著的“ 双峰双谷” 分布特征, 对于不同季节的各坡向NDVI, 夏季> 秋季> 春季> 冬季。东南坡和西北坡NDVI出现极大值, 最大值出现在东南坡; 西南和东北坡NDVI出现极小值, 最小值出现在北坡。以上情况反映了NDVI对地形(坡向)敏感性的变化规律[24, 25]。

由图4(b)可知, NDVI随海拔变化呈现出明显的垂直分带性, 整体上随海拔增加呈波动递减趋势, 存在3个递减和2个递增地带。3个递减带分别位于250~1 250 m, 2 500~3 000 m和3 750 m~6 000 m; 2个递增带分别位于1 250~2 500 m和3 000~3 750 m。在海拔3 750 m以下, 主要反映下垫面植被覆盖度与植被类型的变化; 在海拔3 750 m以上, 由于高原气候和地理地形等因素, 反映植被覆盖下裸土的NDVI特征; 在海拔6 500 m处, 4季基本无差异, NDVI≈ -0.05, 反映了冰雪或裸土的非植被特征[26, 27]。

1)使用2005―2014年间的MODIS月平均光谱数据, 合成我国1— 12月多年平均归一化植被指数(NDVI)。结果表明: NDVI低值区主要分布在我国西北地区荒漠地带与部分水体中, 反映了裸土、水体或冰雪覆盖下垫面的低值特征; 中值区主要位于我国第Ⅱ , Ⅲ 级阶梯, 包括我国植被覆盖良好的大部分区域, 主要反映了植被覆盖下混合地物的中值特征, 较干燥的荒漠、裸土显著偏高; 高值区全年变化最为显著, 冬季分布区域极少, 仅位于我国南方部分区域, 而夏季分布区域迅速增大, 包括我国华东、华中、华南、西南东部和东北等地区, 反映了夏季植被生长繁茂的特征。

2)对各月NDVI面积比例变化的分析表明: NDVI低值段面积比例夏季低、冬季高, 最低值位于8月, 最高值在1月, 这是受夏季高植被覆盖和冬季裸土面积增大影响的缘故。中值段面积比例呈现显著的“ 双峰双谷” 特点, 春、秋季为峰区, 最大值位于11月; 冬、夏季为谷区, 最低值位于7月; 反映了我国在春夏、秋冬2个季节交替期植被的生长特点。高值段面积比例夏高冬低, 最低值位于1月, 最高值在8月, 反映了植被(尤其是自然植被)生长夏季最好、冬季最差的季节变化特征。

3)对照地形要素分析表明, NDVI随坡向呈显著“ 双峰双谷” 分布特征。东南坡和西北坡出现峰值, 西南坡和东北坡出现谷值。由于不同坡向上的光照差异, 使植被对地形变化存在敏感性, 故4季NDVI呈上述变化特征。随着海拔的升高, NDVI的分布呈明显的垂直分带性, 存在3个递减和2个递增的地带。在海拔3 750 m以下, NDVI代表下垫面地表类型与植被覆盖的变化特征, 呈现随海拔的波动变化; 在海拔3 750 m以上, 受高原气候和地理地形等因素制约, NDVI呈递减趋势; 在海拔6 500 m处, 4季的NDVI基本无差异, 反映了冰雪或裸土的非植被特征。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|