0 引言

合理布局土地空间是统筹城乡规划的关键。土地利用空间布局的合理与否主要取决于土地利用与土地适宜性的协调与否。可持续的土地利用方式主要体现为土地分配适宜和资源可持续利用。不同类型用地的土地利用适宜性要求不同。从空间适宜性角度深入探讨土地资源利用的区域差异,有利于合理规划和布局每一寸土地。通过土地适宜性等级划分,能够提高农业用地、林业用地和建设用地利用的合理性,完善各类产业结构,打造地区农业特色,提升工业竞争力和经济发展水平,同时有利于增加农户收入,改善居民生活条件,提高土地利用的社会、经济和生态效益。

本研究以老挝沙湾水经济区土地利用为研究对象,围绕土地、社会资源空间分析及土地适宜性评价这一主线,运用GIS技术和定量的空间分析方法,并结合层次分析法、特尔菲法对土地利用适宜性进行分级和评价。研究结果对老挝沙湾水经济区土地资源优化配置具有一定的指导意义,同时,本研究有助于深化对老挝及东南亚地区土地利用及区域发展的认识,加强中国-东盟自由贸易区以及“一带一路”倡议沿线国家的多边合作,并为中老进一步的合作与交流提供尽可能详尽的研究基础、数据支持、方法借鉴和实践参考。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

老挝沙湾水经济区地处老挝中部与南部过渡区域,包括甘蒙高原和沙湾拿吉平原,地理位置介于E104°16'~106°47',N15°52'~18°15'之间,东与越南接壤,西与泰国隔湄公河相望,南与老挝沙拉湾省相连,北与老挝波利坎赛省毗邻。行政区划包括2省24县1市,土地总面积为38 063.6 km2,约占全国总面积的16%,人口135万人,约占全国的20%,是老挝重要的经济中心和农业核心区。由于其处于大湄公河次区域经济大通道的中心位置,也是中国“一带一路”倡议在东南亚的重要合作地区之一。研究区位置示意图见图1。

图1

1.2 数据来源与处理

本研究基础数据主要包括: ①老挝政府部门提供的土地利用现状数据(2006年)、相关规划数据(2006—2015年)、研究区统计年鉴(2005—2013年); ②中国科学院地理空间数据云提供的研究区数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据(2009年)、遥感影像数据(2015年)、植被覆盖数据(2015年); ③世界土壤数据库(harmonized world soil database,HWSD)提供的土壤数据(2013年); ④研究区现场踏勘与测试数据(2015年); ⑥专家打分数据(2016—2017年)等。

运用GIS空间统计与分析的方法,将土地利用数据进行类型划分和面积统计; 通过遥感影像解译及植被覆盖度遥感估算方法,更新土地利用数据,并进行植被覆盖度分析; 使用GIS软件进行栅格数据分析和处理,剔除错误高程点,提取研究区高程、坡度和坡向等信息; 提取研究区土壤类型、有机质含量和土壤pH值等信息; 通过移动测量技术和移动位置服务(location based service,LBS)技术结合的方法,对研究区更新后的基础数据进行核对和校准; 运用统计分析和预测方法,分析研究区社会经济条件; 采用特尔菲法、问卷调查和现场踏勘等方式,调查研究区社会经济、地形地貌、土壤条件、区位条件和土地利用条件等信息,并通过GIS平台建立数据库,为研究提供基础和依据。

2 研究方法

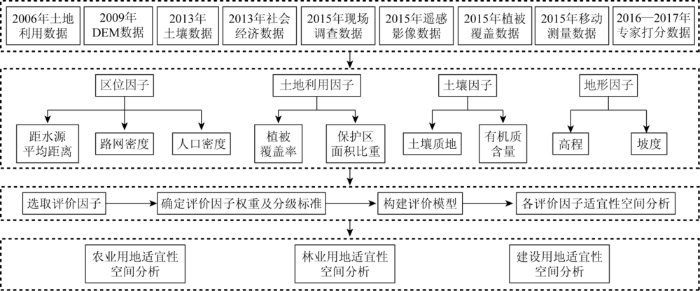

在数据处理和分析的基础上,构建评价指标体系,并提取各评价因子实际值,通过适宜性评价模型与GIS技术相结合,分析研究区不同类型用地适宜性在空间上的分布。研究技术路线如图2所示。

图2

2.1 土地评价单元划分

土地评价单元是土地的自然属性和社会属性的客观承载体,是适宜性评价的基本单位[11]。根据老挝沙湾水经济区土地利用现状材料可获得性与评价的需要,采用图斑法划分老挝沙湾水经济区土地评价单元。具体是以土地利用现状图上的地类图斑界线、线状地物(公路、铁路、河流)和权属界线(省界、县界)作为土地单元边界进行评价单元划分。

2.2 评价因子选择

基于对老挝沙湾水经济区的自然、社会和经济发展状况的调查分析,根据各类用地的不同要求,综合考虑数据的可获得性和可比性,农业用地和林业用地适宜性评价共选取了4个一级评价因子和9个二级评价因子,4个一级因子分别是地形、土壤、区位和土地利用,9个二级评价因子分别是高程、坡度、土壤质地、有机质含量、距水源平均距离、路网密度、人口密度、植被覆盖率和保护区面积比重。建设用地适宜性评价共选取了3个一级评价因子和7个二级评价因子,3个一级评价因子分别是地形、区位和土地利用,7个二级评价因子分别是高程、坡度、距水源平均距离、路网密度、人口密度、植被覆盖率和保护区面积比重。

2.3 评价因子权重确定与评价等级划分

科学合理地确定评价因子的权重是评价的关键。国内外关于土地评价因子权重的研究比较多,主要的赋权方法包括主观和客观2类。在因地制宜的前提下,综合考虑老挝沙湾水经济区的自然属性、区位条件、社会及经济现状,结合专家知识,将层次分析法(analytical hierarchy process,AHP)与特尔菲法(Delphi)相结合,得出各个因子权重。

根据国内外相关标准和研究成果[12,13,14,15,16],并结合评价因子的实际值,对各评价单元的土地适宜性分为高度适宜、中度适宜、勉强适宜和不适宜4个等级。高度适宜是指评价单元各项指标综合处于最高的得分级别,评价单元所限定用途要求与土地特征高度吻合,土地具有很好的生产能力,评价得分为4分; 中度适宜是指评价单元各项指标处于次高的得分级别,土地特征对所限定用途要求有轻微限制,评价得分为3分; 勉强适宜是指土地对所定用途具有明显的限制性,土地的生产能力或效益很低,并可能破坏生态环境,评价得分为2分; 不适宜是指土地对特定用途不便利用或不能持续利用,评价得分为1分。评价最终结果根据各因子评价得分并结合自然断点法来确定。

农业用地适宜性、林业用地适宜性和建设用地适宜性评价因子权重及评价等级划分分别如表1—3所示。

表1 农业用地适宜性评价因子权重及评价等级划分

Tab. 1

| 评价因子 | 适宜性等级 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一级 | 一级权重 | 二级 | 二级权重 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |

| 地形因子 | 0.15 | 高程/km | 0.29 | [0,0.2) | [0.2,0.4) | [0.4,0.8) | [0.8,2.3] |

| 坡度/(°) | 0.71 | [0,5) | [5,10) | [10,15) | [15,90] | ||

| 土壤因子 | 0.41 | 土壤质地 | 0.40 | 砂质黏土、壤土 | 砂质壤土 | 轻质黏土 | 水域(无土) |

| 有机质含量/% | 0.60 | [1.2,1.7] | [1.0,1.2) | [0.9,1.0) | [0,0.9) | ||

| 区位因子 | 0.23 | 距水源平均距离/km | 0.46 | [0,5) | [5,10) | [10,15) | [15,45] |

| 路网密度/(km·km-2) | 0.36 | [1.0,72.7) | [0.5,1.0) | [0.1,0.5) | [0,0.1) | ||

| 人口密度(人·km-2) | 0.18 | [80,223] | [50,80) | [20,50) | [0,20) | ||

| 土地利用因子 | 0.21 | 植被覆盖率 | 0.43 | [0,0.5) | [0.5,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1.00) |

| 保护区面积比重/% | 0.57 | 0 | (0,10] | (10,100) | 100 | ||

表2 林业用地适宜性评价因子权重及评价等级划分

Tab.2

| 评价因子 | 适宜性等级 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一级 | 一级权重 | 二级 | 二级权重 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |

| 地形因子 | 0.11 | 高程/km | 0.34 | [0,0.2) | [0.2,0.4) | [0.4,1.0) | [1.0,2.3] |

| 坡度/(°) | 0.66 | [0,10) | [10,15) | [15,25) | [25,90] | ||

| 土壤因子 | 0.36 | 土壤质地 | 0.38 | 壤土 | 砂质黏土、砂质壤土 | 轻质黏土 | 水域(无土) |

| 有机质含量/% | 0.62 | [1.2,1.7] | [1.0,1.2) | [0.9,1.0) | [0,0.9) | ||

| 区位因子 | 0.23 | 距水源平均距离/km | 0.44 | [0,10) | [10,20) | [20,30) | [30,45] |

| 路网密度/(km·km-2) | 0.37 | [0,0.2) | [0.2,1.0) | [1.0,5.0) | [5.0,72.7] | ||

| 人口密度/(人·km-2) | 0.19 | [0,20) | [20,50) | [50,100) | [100,223] | ||

| 土地利用因子 | 0.30 | 植被覆盖率 | 0.27 | [0.7,1.0] | [0.6,0.7) | [0.5,0.6) | [0,0.5) |

| 保护区面积比重/% | 0.73 | (50,100] | (10,50] | (0,10] | 0 | ||

表3 建设用地适宜性评价因子权重及评价等级划分

Tab.3

| 评价因子 | 适宜性等级 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一级 | 一级权重 | 二级 | 二级权重 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |

| 地形因子 | 0.33 | 高程/km | 0.35 | [0,0.2) | [0.2,0.4) | [0.4,0.6) | [0.6,2.3] |

| 坡度/(°) | 0.65 | [0,5) | [5,8) | [8,10) | [10,90] | ||

| 区位因子 | 0.48 | 距水源平均距离/km | 0.16 | [0,5) | [5,10) | [10,15) | [15,45] |

| 路网密度/(km·km-2) | 0.36 | [5.0,72.7] | [1.0,5.0) | [0.2,1.0) | [0,0.2) | ||

| 人口密度/(人·km-2) | 0.48 | [100,223] | [50,100) | [20,50) | [0,20) | ||

| 土地利用因子 | 0.19 | 植被覆盖率 | 0.32 | [0,0.5) | [0.5,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1.0] |

| 保护区面积比重/% | 0.68 | 0 | (0,10] | (10,50] | (50,100] | ||

2.4 评价模型建立

研究过程中各评价均采用ArcGIS软件Arctoolbox中的栅格文件进行分析。将每个单元的各评价因子得分值乘以对应的权重值,然后累加结果,得到各个评价单元的总分值; 评价各个单元农业、林业、建设用地的适宜性等级,再分别依据总分进行划分。评价模型为

式中: C为适宜性评价的综合得分值,该值越大说明土地适宜性越强; Ai为某单元第i个评价因子的分值; Bi为第i个评价因子权重; n为评价因子的个数。

3 结果与讨论

根据上述模型和方法,计算获得农业用地、林业用地、建设用地的适宜性评价得分,如表4所示。

表4 农业用地、林业用地和建设用地适宜性评价结果统计

Tab.4

| 等级 | 适宜性 | 农业用地 | 林业用地 | 建设用地 |

|---|---|---|---|---|

| 一等 | 高度适宜 | 6 024.75 | 15 669.48 | 9 527.94 |

| 二等 | 中度适宜 | 12 866.52 | 15 227.86 | 6 876.66 |

| 三等 | 勉强适宜 | 11 618.57 | 5 874.50 | 7 665.32 |

| 四等 | 不适宜 | 7 553.76 | 1 291.75 | 13 993.68 |

3.1 农业用地适宜性分析

老挝沙湾水经济区农业用地适宜性分布如图3所示。研究区农业用地整体适宜性较好。土壤以砂质黏土为主,土壤肥力较好,较适宜农作物生长。适宜性等级以中度适宜和勉强适宜为主,占研究区总面积的64.32%。中度适宜区域占33.80%,主要分布在湄公河沿岸的高度适宜区周围,以及道路和水域附近; 勉强适宜区域主要分布在研究区北部、东南部地区; 高度适宜区域占研究区的15.83%,主要分布在湄公河沿岸; 不适宜区域面积占研究区总面积的19.85%,主要分布在甘蒙高原附近,土壤以石砾质为主,肥力较低,不适宜农作物种植。

图3

图3

研究区农业用地空间适宜性分布

Fig.3

Spatial suitability map of agricultural land in the research area

3.2 林业用地适宜性分析

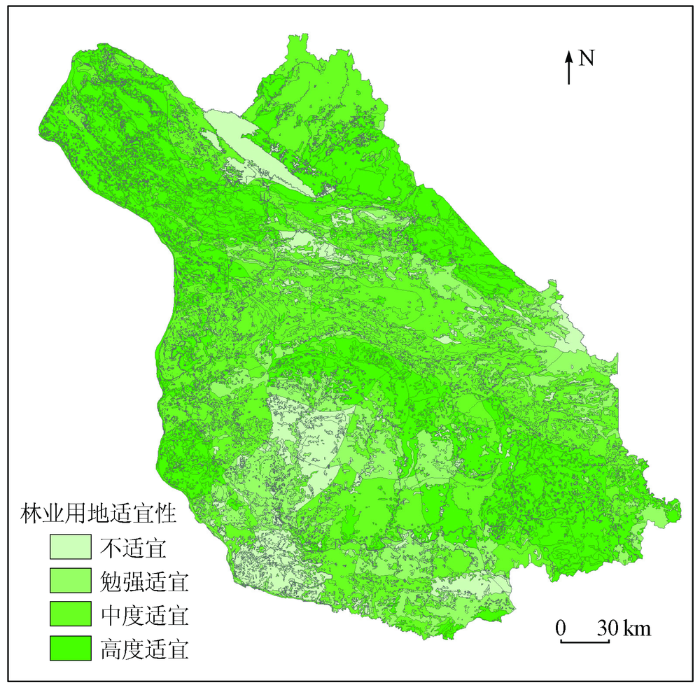

老挝沙湾水经济区林业用地适宜性分布如图4所示。研究区林地的适宜性普遍较高,以高度适宜和中度适宜为主,占研究区总面积的81.18%,几乎遍布整个区域,其中以研究区北部和东南山区最为适宜; 勉强适宜区域占研究区总面积的15.43%,主要分布在中部及南部地区; 不适宜区域仅占研究区总面积的3.39%,主要分布在土壤有机质含量较低的地区。

图4

图4

研究区林业用地空间适宜性分布

Fig.4

Spatial suitability map of forest land in the research area

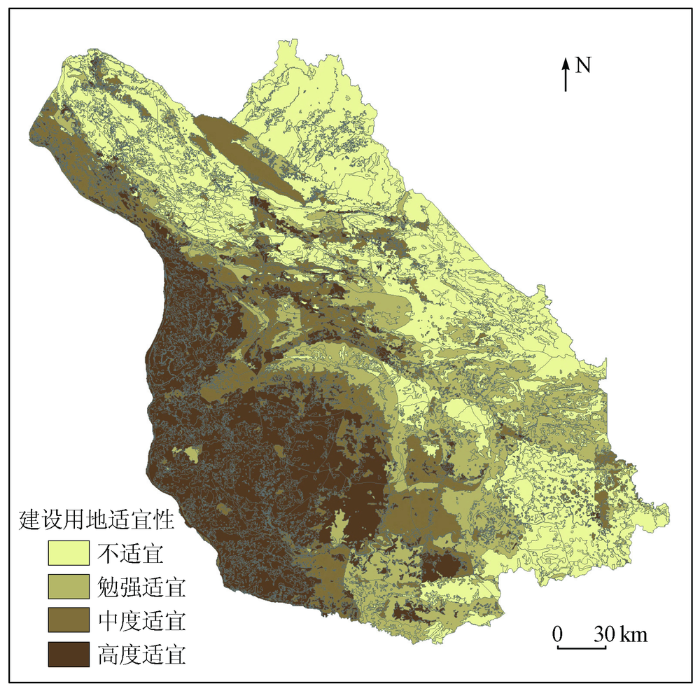

3.3 建设用地适宜性分析

老挝沙湾水经济区建设用地适宜性分布如图5所示。研究区内建设用地高度适宜区域占研究区总面积的25.03%,主要分布在西南部湄公河沿岸及道路设施较完善的地区; 中度适宜区域占研究区总面积的18.07%,主要分布在高度适宜区周围以及道路附近; 勉强适宜区域占总面积的20.14%; 不适宜区域占总面积的36.76%,主要分布在研究区东北部和东南部山区。

图5

图5

研究区建设用地空间适宜性分布

Fig.5

Spatial suitability map of construction land in the research area

4 结论与展望

4.1 结论

本研究通过对老挝沙湾水经济区农业用地、林业用地和建设用地的适宜性评价和空间分析,提出不同类型用地的适宜分布区域和等级,为地区制定土地利用发展战略与方向、规划土地开发利用格局和落实土地资源空间配置的调控指标及管制措施提供了依据。

根据土地利用适宜性评价的结果,发挥各类用地的适宜性,制定土地利用的具体策略,使社会经济发展与人口、资源、环境相互协调,农业、林业和建设3类用地产生新的平衡。

1)农业用地适宜区分布在研究区西部湄公河沿岸地区,对于现有的部分低效耕地,可通过退耕还林措施,将其转换为林地; 同时,对部分宜耕的未利用地进行合理的开发利用,增加耕地面积,提高粮食产量,保障区域粮食供给,提高农业经济效益。

2)林业用地适宜区分布在研究区北部和东南山区,重点提升森林质量,对于现有的宜耕低效林地,可在充分保障生态安全的前提下,适度调整为耕地; 同时,充分利用宜林荒山荒坡造林,提高森林生态系统总体质量和整体效益。

3)建设用地适宜区分布在研究区西南部平原地区,对于现有闲置建设用地,可进行统一规划,集中零散居民点靠中心村、集中工业靠园区、集中园区靠城镇,统筹城乡发展,提高各类土地利用率; 同时,适度开发宜建的未利用土地,发展地区经济,提高地区综合竞争力。

老挝土地资源丰富,但经济发展落后,通过对土地资源的适宜性评价,有利于合理规划各类用地,提高土地利用效率,促进地区经济发展,提高人民生活水平。

4.2 展望

本研究能够为老挝沙湾水经济区的土地利用规划提供一定的决策依据,但评价结果的科学性,与各指标的选取和权重的分配直接相关,指标、权重和评价单元的差异会导致分区结果的不同。本文利用行政界线和图斑界线等划分评价单元,将评价结果落实到具体的地块,对优化研究区土地利用方式具有一定的指导意义。在今后的研究中,还将从以下方面开展进一步深入研究:

1)依托老挝土地规划项目,对评价结果的合理性和实用性进行实践检验。

2)根据不同尺度土地利用的特色和需求,开展多尺度的适宜性评价,使土地利用研究更精细、更深入,从而更好地指导实际应用。

3)在适宜性评价的基础上,拓展对土地资源在数量上和空间上的优化配置研究,深化对土地资源优化配置的相关探索。

参考文献

景观连通性理论在城市土地适宜性评价与优化方法中的应用

[J].

DOI:10.11821/yj2013040015

URL

[本文引用: 1]

针对传统的土地适宜性分析方法忽略景观水平生态过程的问题,本文将景观连通性理论应用于土地适宜性评价方法的不同阶段,以达到优化城市生态系统的目标。首先选择影响生物水平流动的主要要素作为评价因子,应用于长沙市望城区滨江片区,确定案例区的土地适宜性评价结果,建构城市土地景观过程阻力评价体系。通过水文连通性分析方法及分布式水文模型确定案例区的潜在雨水生态廊道,将之与土地适宜性评价结果进行加权叠加,根据评估结果,提出案例城市土地适宜性评价的优化方案。结果表明:景观连通性方法适用于传统城市土地适宜性评价方法的改进以及评价结果的优化。

The application of landscape connectivity theory in urban ecology suitability assessment and optimization

[J].

Land reclamation suitability evaluation based on the limit method

[J].

DOI:10.4028/www.scientific.net/AMM.253-255.1069

URL

[本文引用: 1]

Land Reclamation Suitability Evaluation is the basis to properly implement land reclamation, and to develop a practical land reclamation project. In this study, we've given full account to the drawbacks of the Limit Method, and precisely divided the evaluation units, to make Limit Method evaluation more accurate. We've put this method in practice, and obtained more scientific evaluation results.

Land suitability evaluation for development using a matter-element model:A case study in Zengcheng,Guangzhou,China

[J].

DOI:10.1016/j.landusepol.2011.09.005

URL

[本文引用: 1]

Land suitability evaluation can assist in the efficient use of land resources at a regional level. This is an important issue because of the pressures that an increasing population and economic growth have put on limited land resources. Matter-element theory, which was first put forward by the Chinese mathematician Cai Wen, has shown potential for solving incompatibility problems. Based on the matter-element model, this paper uses land use, roads, water bodies, population density, distance from center of the city, geodetic height, and slope as factors in modeling land suitability for development. Zengcheng, an urban–rural administration was used as a case study for applying the matter-element model to assessing the suitability of land for development. The model was cross referenced with local urban plans for verification and the results of this study show that the model constructed was effective at assessing the suitability of land for development. According to both the classification map created using the matter-element model and the statistics on the of land suitability classes, the study area was found to have a considerable amount of land which is highly suitable for development. After the category ‘highly suitable’, the next largest total land area was in the category of ‘not suitable’ for development, while there was relatively little land classified as moderately and marginally suitable. The percentage of the total land area of each class of suitability was 41.80%, 34.22%, 16.35% and 7.64%, respectively. Apart from this, the study also demonstrated the advantage of matter-element models over fuzzy theory, as they provide much more information. For example, all integrated degree of all classes in the paper had ranges from 611 to 1, but differed from each other by percentage. In the category of ‘highly suitable’ only 45.51% of matter-elements fully conformed to the criteria (those within a range of 0–0.5925), while the remainder (54.49%) did not corresponded to the requirements of the category, but did have the potential to do so with relatively few changes (those within a range of 610.3923–0 degrees). This data provides us with an understanding of the potential and limitation to development of the land in the region.

基于元胞生态位适宜度模型的低丘缓坡土地开发建设适宜性评价

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1001-8158.2014.06.004

URL

[本文引用: 1]

研究目的:评价低丘缓坡土地开 发建设适宜性。研究方法:以GIS为系统环境,通过元胞自动机模拟地理空间过程,"生态位"确定元胞邻域之间的转换规则,构建元胞自动机生态位适宜度模 型。研究结果:模型运行得出了安宁市低丘缓坡土地开发建设适宜性的等级图谱,适宜建设区域主要分布在低丘缓坡区域的东北部,模型运行有效。研究结论:元胞 生态位适宜度模型运行结果生态意义明确,适用于生态保护为目的的同质性区域建设用地适宜性评价,为评价、优化和编制低丘缓坡专项规划方案奠定了很好基础, 也为类似的山地土地利用适宜性评价提供了方法借鉴。

Evaluation on land suitability for development and construction in low hill and gentle slope area based on CA-niche-suitability model

[J].

山区土地评价的GIS空间分析建模研究

[J].为了因地制宜地开发利用地形地 貌复杂、土层较薄、基岩裸露率较高的山区土地,需要提前进行适宜性评价,目前主要采用Arc GIS空间分析方法进行分析处理,但是处理过程繁杂,易出错。本研究采用Arc GIS空间分析模型生成器对分析过程进行模型化处理,对每个评价因子数据处理过程进行处理流程建模,关联各个因子模型进行多因子综合评价,可得出山区土地 资源建设适宜性评价模型。采用上述方法对研究区域进行相关分析处理,再结合大量地面调查,分析出的评估结果与实际土地开发利用适宜性有较高吻合度,验证了 该GIS模型方法的科学性与可靠性,而且较常规的方法数据处理效率明显提高,数据处理模型也可以共享。

GIS spatial modeling in mountainous land evaluation

[J].

GIS支持下的工矿废弃地复垦利用方案决策研究——以湖北省黄石市阳新县七约山矿区为例

[J].

GIS-based program decision-making in reclamation and utilization of industrial and mining wasteland:A case study at Qiyueshan mining area of Yangxin County,Huangshi City,Hubei Province

[J].

资源枯竭型城市的工矿废弃地复垦利用综合效益评价——以黄石市七约山矿区为例

[J].The mining wasteland reclamation and utilization proposed in the past two years are of great importance for resource-exhausted cities. The comprehensive benefits evaluation of mining wasteland reclamation and utilization in resource-exhausted cities can objectively quantify the effects of land resources utilization. This study adopted the latest survey data in 2013, integrated the traditional classic methods such as Delphi and AHP with the new methods such as remote sensing and GIS, and took the Qiyueshan mining area of Huangshi City as the study area. According to the characteristics of mining wasteland reclamation, this paper deals with the research idea and evaluation method of the comprehensive benefits evaluation of the mining wasteland reclamation and utilization in the resource-exhausted city, which reflect the overall effect and individual indicator changes of mining wasteland before and after reclamation objectively and quantitatively. The results show the good overall effect of the study area's mining wasteland reclamation and utilization, except that the improvement of some monomial index scores is not obvious. Due attention should be paid to the coordinated development of the economic, social, ecological and landscape benefits in future practices.

Comprehensive benefits evaluation of mining wasteland reclamation and utilization in resource-exhausted cities:A case study of the Qiyueshan mining area,Huangshi City

[J].

基于GIS技术的人居环境自然适宜性评价研究——以遵义市为例

[J].以公里格网为基本单元,基于GIS技术,建立包括地形起伏度、温湿指数、水文指数和地被指数的人居环境自然适宜性评价模型,系统评价遵义市不同地区的人居环境自然适宜性与限制性。研究表明,遵义市人居环境以适宜性为主要特征,自然适宜程度整体呈现出由西北向东南递增的趋势,其中44.41%为一般适宜区、54.13%为比较适宜区以及极小比例为临界适宜区;遵义市人居环境自然条件较好,地形、地被、水文和气候对人口分布的限制性不明显,其中地形条件对人口分布的限制性最强,其次是地被条件。

Evaluation of natural suitability for human settlement of Zunyi Region based on GIS

[J].

老挝沙湾水经济区生态用地利用评价

[J].

Evaluation on ecological land use in Savan water economic zones of Laos

[J].

大湄公河次区域土地利用功能分区研究——以老挝中部地区为例

[J].

Study on functional zoning of land use in the Greater Mekong Sub-region:A case study of central Laos

[J].

城市建设用地适宜性评价研究——以金华市区为例

[D].

Study on Urban Constructive Land Suitability Evaluation:Take Jinhua for Example

[D].

新疆煤矿土地复垦为草地的适宜性评价方法与应用

[J].

DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2015.11.040

URL

[本文引用: 1]

土地复垦适宜性评价是土地复垦工作的基础,其评价结果直接决定将来土地复垦的方向和类型。该文以新疆15个煤矿为研究背景,选取了土地待复垦单元土地损毁后的地面坡度、损毁土地深度或压占区堆积物平整量、土地损毁后复垦土源保证率、土壤中黏粒含量、土壤有机质含量、覆土厚度和土地复垦单元可用于灌溉的地表径流量等7个因素作为土地复垦适宜性评价因子,构建了适合新疆煤矿土地复垦为草地的适宜性评价指标体系;以15个煤矿的76个待土地复垦单元作为学习样本,首先采用Q型聚类分析方法将76个样本划为4类,将分类结果与以往结合规范分类结果进行对比,其结果唯一,符合实际且更加精确;然后采用判别分析方法对76个样本进行训练,建立了相应的评价模型,采用回代估计方法对样本逐一进行检验,正确率达到98.7%。将该评价模型应用到新疆尼勒克科尔克煤矿和新疆皮里青煤矿,对2个煤矿的11个待土地复垦单元其复垦为草地的适宜性进行评价,评价分类结果与神经网络模型、因子和聚类联合分析的分类结果一致,分类结果符合规范分类结果范围且更加精确和符合实际。该评价指标体系和评价模型可为新疆煤矿土地复垦工作提供参考。

Suitability evaluation method and application for land reclamation to grassland in Xinjiang coal mines

[J].

海岸带土地利用适宜性评价——以杭州湾南岸为例

[J].

DOI:10.11821/dlyj201504009

URL

[本文引用: 1]

位于海域—陆域系统交叉和相互作用的海岸带,其土地利用受到自然和人文的多因素共同影响。进行海岸带土地利用适宜性评价对于经济发展迅速的海岸带土地资源的合理配置和开发利用具有重要意义。以2010年杭州湾南岸土地利用数据为基础,利用Land USEM模型,依据土地利用类型与评价因素不同等级组合的频繁度进行土地利用适宜性评价,计算不同土地利用单因子适宜度及综合适宜度。结果表明:1中等适宜以上占总区域的73.15%,近四分之一位于临界适宜及以下。这说明杭州湾南岸土地利用适宜性较好,各适宜性等级分异情况明显。2杭州湾南岸土地利用适宜性具有较明显的空间分布特点,且余姚、慈溪岸段适宜性情况较镇海岸段好。镇海岸段的中等适宜与非常适宜区面积比例大于余姚和慈溪岸段,临界适宜以上区域面积远小于余姚和慈溪岸段,这与当地的工业结构有关。3各土地利用类型开发程度较适宜,96.45%的城乡建设用地处于临界适宜以上,其中临界适宜占70.91%;89.31%的滩涂用地位于临界适宜以上,且80.72%为非常适宜,可开发潜力大,可将滩涂用地适当适时地转化为农用地或城乡建设用地,以满足区域内经济发展的需求用地。

Suitability evaluation of land use in coastal zones:A case study in southern Hangzhou Bay

[J].

耦合恢复力的林区土地生态适宜性评价——以吉林省汪清县为例

[J].

DOI:10.11821/dlxb201503010

URL

[本文引用: 1]

本研究试图将植被变化与恢复能力纳入林区土地生态适宜性评价中,从空间动态的角度对典型林业县土地生境进行生态适宜性评价;并综合应用人工神经网络、趋势分析与偏相关分析、R/S分析等手段,分别进行生境质量评价、植被变化与驱动分析、趋势可持续性判断。基于流域单元的评价结果良好展示了研究区土地生态适宜性分异,即自然生境本底条件较差、人类活动强度较大的低适宜区域,和有较好生态本底条件、可持续生态恢复能力的高适宜区域。在研究整体概念框架上,本研究提出将判定持续性的Hurst指数作为恢复力的空间表达手段,可以有效对具体区域林业管理进行实际应用;在具体方法上,研究所采用的SOFM神经网络聚类、Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验等数理计量手段可以有效降低主观评价导致的不确定性。

Land ecological suitability assessment for forest coupled with the resilience perspective:A case study in Wangqing County,Jilin Province,China

[J].

基于GIS的天津市滨海新区耕地适宜性评价

[J].耕地是人类赖以生存的基本资源和条件,耕地适宜性评价是耕地合理利用的重要基础,可为耕地的利用和管理提供科学依据。以天津市滨海新区为研究对象,以耕地适宜性评价理论为基础,运用遥感和GIS确定评价单元,结合滨海新区具体情况和数据的可获取性,选取土壤、地质及灌溉等3类共5个评价因子,构建指标评价体系,借助GIS和加权指数求和评价模型进行综合评价,将耕地适宜性评价结果划分了4个等级。评价结果表明:1—4级分别占评价单元总面积的5.65%,27.25%,44.42%和22.68%,全区耕地质量不容乐观;全区高度适宜耕种地区分布在太平镇、小王庄镇、中塘镇、空港经济区南部、胡家园街、新城镇、茶淀镇、大田镇、河西街和杨家泊镇一带;根据评价结果,对各级用地分别提出建议,对提高滨海新区整体耕地质量,实现耕地合理有效利用具有实用意义。

Evaluation of cultivated land suitability for Binhai New Area of Tianjin based on GIS

[J].

基于土地开发适宜性分区的土地空间配置——以宿迁市区为例

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1001-8158.2008.09.008

URL

[本文引用: 1]

研究目的:对宿迁市区进行土地开发适宜性分区,提出差别化的区域土地利用方式与管制措施,优化区域土地的空间配置。研究方法:运用收敛分析法和特尔菲测定法确定指标权重,采用互斥性矩阵分类法确定土地开发适宜性分区。研究结果:通过农用地适宜性和建设用地适宜性的互斥性矩阵分类,将宿迁市区分为建设用地重点保障区域和农用地重点保障区域等6种类型区。研究结论:基于宜农和宜建导向的土地开发适宜性分区,对区域土地空间优化配置、促进土地资源的可持续利用有指导意义,由适宜性分区得到的类型区,从建设用地重点保障区域到农地保护重点区域,分区引导方向由建设用地开发向农用地保护转移。

Spatial allocation of land use based on regionalization by land development suitability:A case of urban area of Suqian City

[J].