0 引言

“构造层次”由法国地质学家马托埃提出,国内首次见于孙坦等翻译的《地壳变形》[7]。马托埃指出在地表附近,岩石表现为脆性,随着埋藏深度的增加,温度、压力增大,岩石逐渐表现出韧性,甚至熔化。因此不同深度的岩石在构造上具有不同的几何特征和变形机制。因此,他将地壳内分别显示一种主导变形机制的不同区段称作构造层次。本文首次将“构造层次理论”引入遥感地质解译工作,对研究区内地质不同地质体的构造变形特征开展详细研究,充分挖掘高分二号(GF-2)影像的潜力,提出了仅依靠遥感影像或少量地质资料,在一定程度上掌握地层单元的相对年代、构造事件和成矿有利地段等信息的工作方法。

1 区域地质背景

研究区位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县东部,磁海铁矿南30 km,靠近新疆、甘肃2省交界处,自然条件恶劣,全年降水极少,岩石裸露情况良好,为遥感地质研究提供了很好的便利条件。

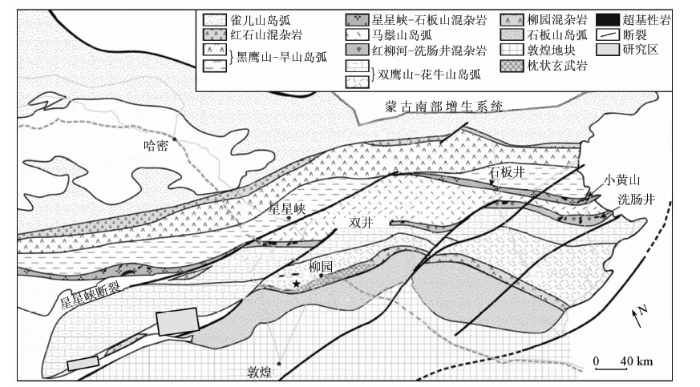

图1

图1

北山造山带地质简图及研究区位置(据参考文献[8]修编)

Fig.1

Sketch regional geological map of the Beishan orogenic belt and the location of the study area (modified after reference [8])

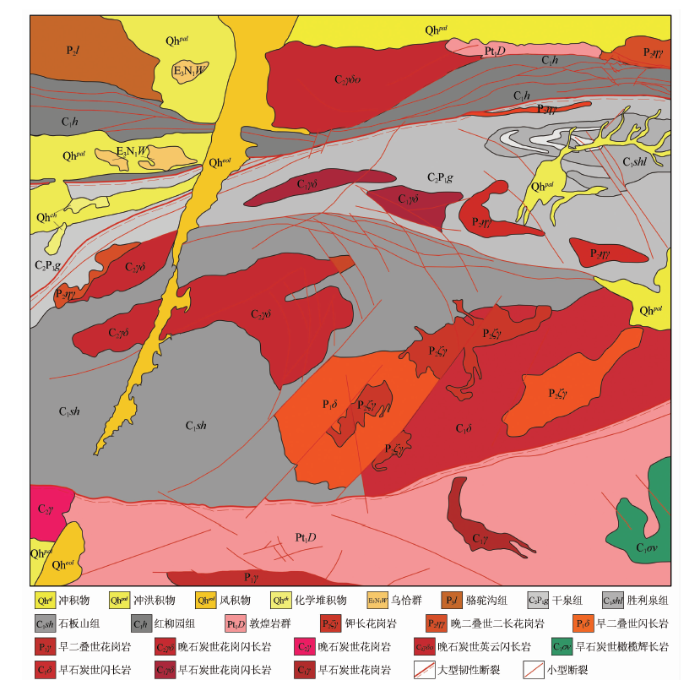

图2

红柳园组分布于研究区北部,下部以斜长角闪片岩、石英片岩等为主,夹大理岩、大理岩化灰岩,中部主要为变质砂岩、粉砂岩、千枚岩、砾岩,上部为变质砂岩、粉砂岩、板岩,受构造活动影响,红柳园组内劈理发育。石板山组分布于研究区中南部,总体为一套变质碎屑岩-火山岩、火山碎屑岩。主要岩性为二云石英片岩、黑云石英片岩、绢云石英片岩夹变砂岩、凝灰质变砂岩、粉砂岩,局部夹安山岩、玄武岩。胜利泉组出露于研究区东北部,岩性以深灰-灰黑色板状粉砂岩、粉砂质板岩、硅质板岩为主,局部夹凝灰岩、凝灰质粉砂岩,组内构造变形强烈,原生层理S0多被S1置换。干泉组分布于研究区中北部,与北侧红柳园组和南侧石板山组断层接触,岩性主要为一套火山岩、火山碎屑岩,包括玄武岩、安山岩、晶屑凝灰熔岩、凝灰岩。古元古代敦煌北山岩群的岩性组合为斜长角闪片岩、黑云斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩、黑云母变粒岩、角闪变粒岩、大理岩等。二叠系分布于研究区西北部,为一套碎屑岩夹火山岩及少量灰岩地层。

2 数据源及预处理

本次研究中共用到1景Landsat8 OLI数据和10景GF-2数据。OLI传感器共9个波段,除全色波段B8空间分辨率为15 m外,其他8个波段均为30 m; GF-2数据幅宽为45 km,侧摆角为15°,包括1个空间分辨率为0.81 m的全色波段和4个空间分辨率为3.24 m的多光谱波段(表1)。

表1 OLI数据和GF-2数据参数

Tab.1

| 传感器 | 波段序号 | 波长范围/μm | 空间分辨率/m | 幅宽/km |

|---|---|---|---|---|

| OLI | 8(Pan) | 0.500~0.680 | 15 | 185 |

| 1 | 0.433~0.453 | 30 | ||

| 2 | 0.450~0.515 | |||

| 3 | 0.525~0.600 | |||

| 4 | 0.630~0.680 | |||

| 5 | 0.850~0.880 | |||

| 6 | 1.560~1.660 | |||

| 7 | 2.100~2.300 | |||

| 9 | 1.360~1.390 | |||

| GF-2 | Pan | 0.450~0.900 | 0.81 | 45 |

| 1 | 0.450~0.520 | 3.24 | ||

| 2 | 0.520~0.590 | |||

| 3 | 0.630~0.690 | |||

| 4 | 0.770~0.890 |

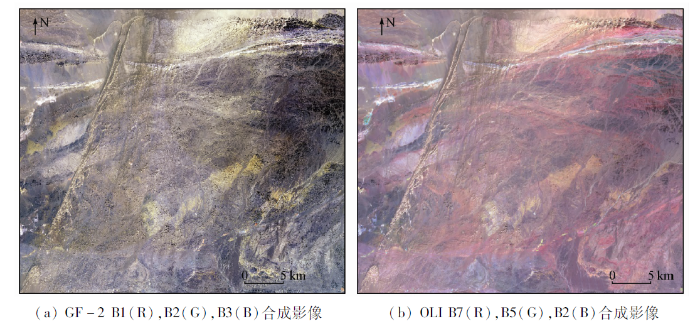

本次研究用到的OLI数据获取于2016年10月4日,无坏条带,无云、雪覆盖。预处理包括辐射定标和大气校正。10景GF-2数据中7景获取于2016年5—7月,4景获取于2017年3月。所有影像云层、雪被覆盖面积占比低于5%。GF-2数据预处理包括辐射定标、大气校正、正射校正、融合、镶嵌。由于需要和GF-2数据对比研究,在完成大气校正后又以GF-2影像为底图对OLI影像进行了配准。经过多次对比验证,本次研究认为GF-2影像B1(R),B2(G),B3(B)合成的假彩色影像更能突出研究区地质信息(图3(a))。早期研究多利用ETM+数据B7(R),B4(G),B1(B)合成的假彩色影像进行地质解译,因此本文选择OLI数据中波长范围较一致的B7(R),B5(G),B2(B)合成假彩色影像以突出研究区地层、岩体、构造特征(图3(b))。所有预处理过程在ENVI5.2软件中完成。

图3

图3

GF-2数据和OLI数据预处理结果

Fig.3

Images of GF-2 and OLI FLAASH after atmospheric correction

3 研究方法

最小噪声分离(minimum noise fraction,MNF)是一种线性变换,实质上包含2次叠置的主成分分析(principal component analysis,PCA),可将一幅多波段影像的主要信息集中到前面几个波段中。利用MNF变换后的波段合成及假色彩影像可有效区分多种岩性[16,17]。经过PCA变换后的影像主要信息集中在前3个主成分分量中,但是之后的主成分分量有时却含有对区分岩性非常重要的信息[18]。与PCA类似,经过MNF变换后虽然影像中的主要信息集中在了前几个波段,但是后面的波段可能含有对识别岩性或构造非常重要的信息。因此本文选择B2(R),B1(G),B5(B)假彩色合成影像,识别研究区大型构造。对融合后的GF-2影像进行假色彩合成和多种拉伸变换,以突出能够反映小型构造的影纹细节。

4 结果及分析

4.1 遥感解译结果

在经过MNF变换的假彩色影像上,不同地质体间色调差异较大,线性构造增强效果明显,非常有利于对km级、百m级的构造进行解译。经MNF变换后的OLI影像及局部放大图如图4所示。

图4

图4

OLI影像经MNF变换后B2(R),B1(G),B5(B)合成的影像

Fig.4

Images composited with B2(R),B1(G),B5(B) after MNF transformation

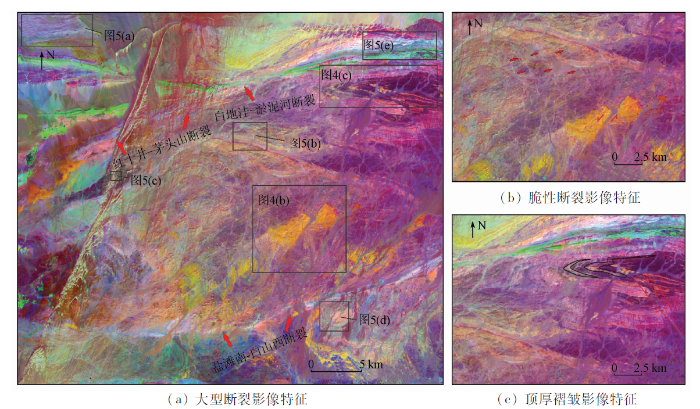

研究区北部的白地洼—淤泥河断裂在空间上呈NEE向,具典型的线性特征。断裂带附近地层为绿色色调,与断裂南侧干泉组具有截然不同的颜色。红十井—矛头山断裂带位于研究区西部,NE向延伸,断裂带呈浅灰色,其北端与白地洼—淤泥河断裂相连接。南部的盐滩南—白山西断裂带整体呈灰色色调,由西向东其走向从近NW向逐渐转变为NE-NW向(图4(a))。除此之外,经MNF变换的OLI影像也清晰地展现了NE和NW向脆性断裂(图4(b))。研究区中的脆性断裂规模较大,在影像图上呈浅色色调,线性特征显著; NE向断裂有较大位移,错开了NW向断裂和岩体。通过被错开的岩体可以估算其断距接近2 km(图4(b))。同时,该假色彩影像突出了不同岩性间的颜色差异,胜利泉组内的变质砂岩、石英岩在影像上呈浅黄色,夹于紫色的板岩内。将浅黄色的变质砂岩做标志层,可以判断该褶皱为顶厚褶皱(图4(c))。

利用OLI影像解译出了研究区的大型断裂和褶皱构造,但是这些信息很难满足比例尺较大的遥感地质工作,因此需要利用空间分辨率更高的GF-2影像进行更加详细的解译。

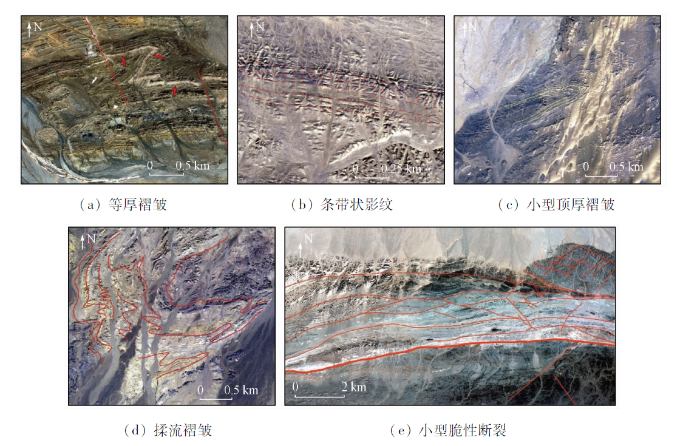

基于GF-2影像,对研究区内的构造进行了详细的解译。结果表明,研究区内不同地区主期构造样式不尽相同。在研究区西北部,褶皱构造发育,通过对灰白色标志层的追索与解译可以确定该地区的褶皱类型为等厚褶皱(图5(a))。干泉组在GF-2影像上具有典型的条带状影纹特征,这些影纹在不同岩性内部均十分发育,但是条带宽度却宽窄有变(图5(b)),并且该影纹受研究区中部韧性断裂控制明显,随断裂方向改变而改变。因此推断该影纹反映的是受构造作用形成的构造面理的宏观特征,而非沉积岩差异风化所致。后经野外验证该地区岩石内普遍发育劈理。在沙垄西侧石板山组内同样发现了顶厚褶皱,不过规模要小很多(图5(c))。研究区南部北山岩群的变形特征与中部和北部有着较大区别,以流动构造为主,发育有典型的揉流褶皱(图5(d))。同时还解译出了大量小型脆性断裂,这些断裂多为分为NE和NW向2组,可以解译出NE向断裂将NW向断裂错开(图5(e))。结合OLI影像解译结果,NE向和NW向这2组断裂具有相互切割的特征,为共轭断裂,但是NE向断裂具有较大位移,可能为后期构造运动所致。

图5

综合以上解译成果,研究区内的构造类型主要有韧性断裂、脆性断裂、等厚褶皱、顶厚褶皱、揉流褶皱和构造面理。其中韧性断裂时代较早,但是否早于揉流褶皱很难通过影像判断。韧性断裂控制了劈理的形成和产状,顶厚褶皱可能是在韧性断裂形成过程中形成的。等厚褶皱形成相对时代难以判断,因为其距离韧性断裂较远,无法判断是否受到韧性断裂改造。但这些构造均被脆性断裂改造错断。虽然GF-2影像提供了大量细节信息,大幅提高了遥感解译的精度,但是仅根据GF-2和OLI影像很难准确划分构造期次,而对于地质单元相对时代更是难以判断。

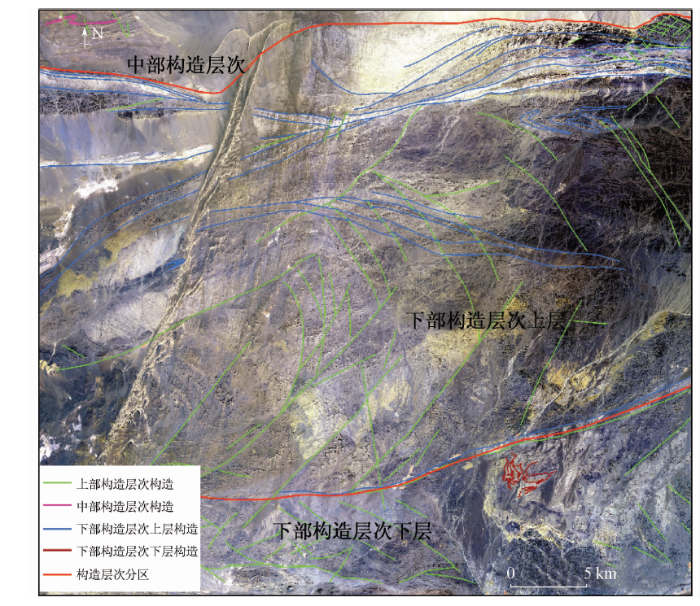

4.2 基于构造层次理论的分析

根据马托埃[7]提出的构造层次理论,自地表向下可分为上部构造层次、中部构造层次和下部构造层次。其中,上部构造层次的变形机制是剪切作用,为断层发育的无褶皱区; 中部构造层次的变形机制为挠曲,为等厚褶皱区; 下部构造层次又可细分为上层和下层,上层部变形机制为压扁作用,发育劈理、非等厚褶皱; 下层变形机制为流动作用,发育流动构造。

表2 研究区构造类型划分

Tab.2

| 构造层次 | 构造类型 |

|---|---|

| 上部构造层次 | NE,NW向脆性断裂 |

| 中部构造层次 | 等厚褶皱 |

| 下部构造层次上层 | 劈理、韧性断裂、顶厚褶皱 |

| 下部构造层次下层 | 揉流褶皱 |

图6

图6

研究区构造类型划分

Fig.6

Structure classification based on the theory of structural hierarchy

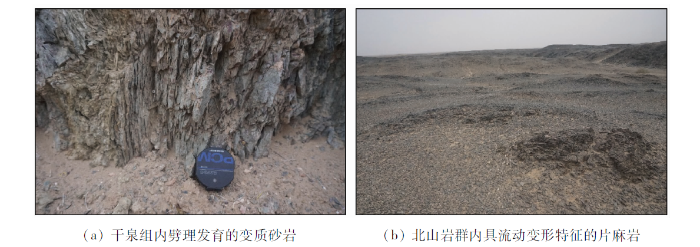

4.3 野外验证

图7

5 讨论

马托埃[7]指出上部构造层次分布在地表及地壳较浅部位,中部构造层次分布在上部构造层次之下至4 000 m深度之间,4 000 m之下为下部构造层次。因此认为发育下部构造层次代表构造的地质体埋藏深度较深,具有中部和上部构造层次构造的地质体埋藏深度较浅。一般情况下老地层埋藏较深,新地层覆盖于其上。综上可以得出,位于下部构造层次的地层时代一般较位于中部和上部构造层次的地层早。因此,研究区地层应具有由南向北时代依次变新的特征。该结论与野外验证结果一致: 位于研究区北部的中部构造层次区出露的地层为二叠系,中部地区的下部构造层次上部区内地层主要为石炭系,而南部的下部构造层次下部区的地层为古元古界。

虽然以构造层理论为基础,可以充分挖掘GF-2数据的高空间分辨率优势,获得更多的地质信息,但本次工作未能较好地确定研究区北部敦煌岩群的相对时代; 而且构造层次更深入的研究离不开显微构造研究的支撑,限于条件本次工作未能开展这方面的研究。因此,在日后的研究中,将会更加注重宏观和微观的结合,更进一步挖掘GF-2数据高空间分辨率的优势。

6 结论

本文将“构造层次理论”引入遥感地质解译工作,以新疆维吾尔自治区北山地区为例,基于构造层理理论,对解译的构造现象进行了较深入的分析研究,得到以下结论:

1)脆性断裂在研究区内广泛发育,改造了中下部构造层构造。研究区构造层次具有由南向北逐渐变浅的特征。

2)根据研究区的构造层次划分,认为研究区内地质单元的相对地质年代具有由南向北逐渐变新的特征,经历过一次较大规模的地壳抬升事件,北部的白地洼—淤泥河断裂带更有利于金矿形成,这些推论均得到已有地质资料或野外工作的支持。

利用本文提出的工作方法可以充分发挥GF-2卫星遥感数据的高空间分辨率优势,可以在一定程度上解决遥感地质解译中遇到的地层单元相对年代难以确定的问题,在构造演化研究和圈定有利成矿地段方面也能发挥重要作用,同时也为境外遥感地质工作的开展提供了新的思路。

参考文献

Mineral mapping and ore prospecting using Landsat TM and Hyperion data,Wushitala,Xinjiang,northwestern China

[J].

Integrating data of Aster and Landsat-8 OLI (AO) for hydrothermal alteration mineral mapping in duolong porphyry Cu-Au deposit,Tibetan plateau,China

[J].

Lithological and alteration mineral mapping in poorly exposed lithologies using Landsat-8 and ASTER satellite data:North-eastern Graham Land,Antarctic Peninsula

[J].

基于多源遥感数据的西藏羌多地区地质构造解译

[J].多光谱遥感数据的空间分辨率通常是为解决资源和环境等特定问题而设置的,但是地质构造从区域到手标本可划分为不同尺度,因而单一遥感数据并不能满足多尺度的构造解译。为此,以西藏羌多地区为研究区,利用ETM<sup>+</sup>,ASTER,WorldView2及DEM等多源遥感数据的综合优势,从30 m空间分辨率的ETM<sup>+</sup>和15 m空间分辨率的ASTER到0.5 m空间分辨率的WorldView2这2个层次上解译研究区的构造,取得了显著成效。首先,基于传统的构造信息解译标志,用ETM<sup>+</sup>数据进行构造架构解译,同时运用ASTER数据的波段运算结果间接反映构造信息; 然后,开展WorldView2高空间分辨率数据的综合构造解译分析; 最后,在野外验证的基础上,对解译的构造信息进行室内修正。研究区的地质构造解译结果表明,综合多源遥感数据可以大大提高地质构造解译的准确率,并在较短的时间内取得较好的应用效果。

Geological structural interpretation of Qiangduo area in Tibet based on multi-source remote sensing data

[J].

基于ASTER数据的斑岩铜矿蚀变分带识别方法研究

[J].

DOI:10.12017/dzkx.2016.043

Magsci

[本文引用: 1]

蚀变矿物虽然在光谱上具有诊断特征,但是和其它地物目标相比属于一种弱信息,需要进行数据挖掘来展现隐含的信息。多年来遥感工作者不断探索蚀变矿物识别的方法,在多光谱中已成功应用比值法、主成分分析法等。但是比值法常针对的是单波段运算,忽略了蚀变矿物的组合光谱特征。本文针对这个问题,在新疆包古图斑岩铜矿Ⅱ号和Ⅴ号矿体中利用Aster数据,探讨其典型蚀变矿物在Aster光谱中的响应特征,利用由比值法原理衍生出的相关吸收波段深度法(RBD)和逻辑算法进行蚀变分带识别研究。结果表明,由于逻辑算法考虑了蚀变矿物组合的整体多个光谱特征, 其识别效果比基于单个光谱特征的RBD法减少了假异常,提高了识别精度。

Research on identification methods of porphyry alteration zones based on ASTER data

[J].

高光谱遥感异常提取在甘肃北山金滩子—明金沟地区成矿预测中的应用

[J].

Application of hyperspectral remote sensing anomaly information on metallogenic prediction in the Jintanzi-Mingjingou area of Beishan,Gansu

[J].

Paleozoic multiple accretionary and collisional processes of the Beishan orogenic collage

[J].

白山幅1/20万区域调查报告

[R].

The Report of Regional Geology Survey in Baishan Region(1:200 000)

[R].

白玉山幅1/20万区域调查报告

[R].

The Report of Regional Geology Survey in Baiyushan Region(1:200 000)

[R].

东天山—北山Cu-Ni-Au-Pb-Zn成矿带主要成矿地质特征及潜力分析

[J].

Geological characteristics and resource potential analysis of the Dongtianshan-Beishan Cu-Ni-Au-Pb-Zn metallogenic betls

[J].

甘肃北山南带西段金成矿带控矿因素及成矿预测

[J].

Ore controlling factors and minerogenic prognosis of western metallogenic belt of south belt of Beishan,Gansu

[J].

新疆红十井金矿床特征及原因

[J].

Characteristics and causes of the red well gold deposit in Xinjiang

[J].

新疆北山地区大青山金矿床地质特征及成因初探

[J].

Geological characteristics and genesis of the Mount Daqing gold deposit in Beishan area,Xinjiang

[J].

甘肃北山南带韧性剪切带型金矿床构造控矿解析

[J].

Analysis of ore-controlling structure in ductile shear zone type gold deposits in southern Beishan area,Gansu Province

[J].

The application of remote sensing techniques to the study of ophiolites

[J].

Lithological discrimination and mapping using ASTER SWIR data in the Udaipur area of Rajasthan,India

[J].

ASTER detection of chromite bearing mineralized zones in Semail Ophiolite Massifs of the northern Oman Mountains:Exploration strategy

[J].

甘新北山金窝子韧性剪切带型金矿床成因

[J].

A discussion on origin of Jinwozi ductile shear zone type gold deposit in Beishan area of Gansu and Xinjiang

[J].

基于ASTER数据韧性剪切带型金矿蚀变信息提取方法优化

[J].

An improved method for extracting alteration related to the ductile shear zone type gold deposits using ASTER data

[J].

基于国产卫星的境外遥感地质调查方法

[J].

Geological survey of offshore remote sensing on domestic satellite

[J].

基于多因子分析的自主卫星境外地质调查服务能力研究

[J].

The capability of domestic satellites’ overseas geological service based on multiple factor analysis

[J].