0 引言

不透水面是一种以人工地表为主要特征的特定组分,其表面覆盖诸如水泥、沥青、混凝土、砖和压实土地等不渗透性材料[1]。不透水地表盖度(impervious surface coverage,ISC)即单位地表面积内不透水面覆盖面积的百分比[2]。城市不透水地表作为城市地表覆盖/土地利用结构特征的重要组分,对地表辐射与能量分配方式产生显著作用,对城市热岛强度、大气环境及局地气候产生重要影响。城市不透水地表作用的主要方式为通过改变城市下垫面结构,引起地表反照率、比辐射率和地表粗糙度等变化,从而对区域垂直方向辐射平衡产生直接影响,加剧地表显热通量和城市热岛强度,改变局地/区域气候,影响城市生态服务功能,特别是热调节功能[3]。

在快速城市化背景下,人类活动日益增加的排热会显著改变城市热环境。但目前学者对于城市热环境的研究大多集中于对地表温度的反演以及景观格局的研究,多数并未考虑人为热排放。因此,准确提取不透水面和人为热信息,并探究二者间的定量关系,对城市规划与管理、改善城市微气候以及构建生态城市具有重要意义[6]。陕西省西咸新区是关中—天水经济区的核心区域,是经国务院批准设立的陕西省首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区,旨在加快西咸一体化建设,着力打造西安国际化大都市。在此背景下,探究西咸新区不透水面信息与以人为热为主的城市热环境间的定量关系,可为城市新区及城市规划和建设提供参考,并为处理好城市发展与生态建设间的关系提供科学依据。

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

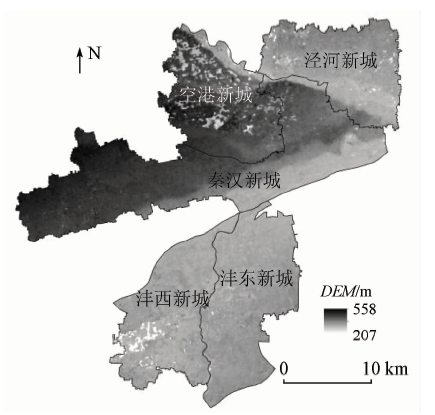

西咸新区位于N34.8°~34.34°,E108.29°~108.59°,关中盆地中部,西安市和咸阳市建成区间。地形西北高东南低,属温带半干旱半湿润气候区。涉及西安、咸阳2市所辖7县(区)23个乡镇和街道办事处,规划控制面积约882 km2。主要包括空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城和泾河新城。

图1

1.2 数据源

本文采用的遥感影像数据产品类型主要是Landsat7 ETM+和Landsat8 OLI数据,来源于地理空间数据云(

2 研究方法

2.1 线性光谱混合模型

利用线性光谱混合模型获取研究区的ISC信息。该模型认为像元在某一波段的反射率是几个不同端元的反射率与其所占像元面积比例为权重系数的线性组合[7],其公式为

式中: Ri为第i波段的反射率; n为端元的总量;

在对研究区各时相影像进行最小噪声分离时,前三波段累计贡献率均大于90%。通过分析变换分量间的特征空间和从经过纯像元指数计算的影像上获取像元类别后,最终确定出植被、土壤、高反照率和低反照率4种端元类型。Wu等[9]认为线性光谱混合分解模型均方根误差的均值必须小于0.02。以2016年为例,对线性光谱混合像元分解结果进行均方根误差检验,其均方根误差介于0~0.027之间,平均值为0.004,大部分集中在[0.0.01]内,远小于0.02,分解精度达到要求。

2.2 地表温度反演

式中: ε为地表比辐射率; TS为地表真实温度,K; τ为大气在热红外波段的透过率; B(TS)为温度为TS的黑体热辐射亮度,计算公式为

TS可以用普朗克公式的函数获取,即

式中Landsat 8影像采用TIRS载荷的第10波段,K1=774.89 W·m-2·μm-1·sr-1,K2=1 321.08 K。

2.3 基于地表能量平衡方程的人为热估算

能量平衡方程表达式为[13]

式中: Rn为地表净辐射通量; Has为人为热; G为土壤热通量; H为感热通量; E为潜热通量。

地表净辐射通量作为地表物质和能量交换的原动力,是太阳短波辐射到达地表后经过反射、大气与地表的长波辐射交换后获得的净辐射能量,其公式为[14]

式中: RS为太阳总辐射; Lin和Lout分别为大气长波辐射和地面长波辐射; α为地表反照率。

土壤热通量是表征土壤和大气之间热交换过程的物理量,应用Bastiaanssen[15]提出的方法,仅需考虑地表净辐射、归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)、地表温度与地表反照率等参数,在国内外得到广泛应用。土壤热通量G的计算公式为

表1 不同土地利用类型的Zom,Zoh和d的值

Tab.1

| 参数 | 建设用地 | 水体 | 耕地 | 林地 |

|---|---|---|---|---|

| Zom/m | 0.33 | 0.000 03 | 0.1 | 0.3 |

| Zoh/m | 0.003 3 | 0.000 088 | 0.001 | 0.000 3 |

| d/m | 1.66 | 0.05 | 0.1 | 1.5 |

潜热通量指下垫面与大气间水汽热交换所吸收的热量,是水分循环的重要组成部分,主要以蒸散发的形式参与能量循环。利用Kato等[18]提出的公式计算,即

式中: es为饱和水汽压,hpa; ea为空气水汽压,hpa; γ为干湿球常数,hpa/K,与空气密度相关; rs为表面阻抗,s·m-1,参照Nishida等[19]提出的公式计算。最后,基于能量平衡方程,利用余项法求得人为热。

3 结果与分析

3.1 ISC时空动态变化分析

3.1.1 ISC时间变化

本文利用线性光谱混合分解法提取了2007年和2016年ISC特征。为便于比较各时相ISC特征,将根据研究区ISC范围统一划分为自然地表[0,20%]、低覆盖度(20%,40%]、中覆盖度(40%,60%]、高覆盖度(60%,80%]和极高覆盖度(80%,100%]5个等级,见图2。相比2007年,2016年不透水面空间分布范围明显增大,不透水面扩张显著。通过像元统计,西咸新区2007年和2016年不透水面面积分别为294.93 km2和362.62 km2,分别占总面积的33.4%和41.09%。

图2

ISC转移矩阵(表2)能够反映研究区ISC各等级时间维度上的变化特征,直观表达各等级间转入转出关系,体现其变化关系。自然地表转向其他等级面积共188.59 km2,主要转为低、中覆盖度等级,分别占40.86%和32.75%; 其次转向高、极高覆盖度等级。低覆盖度等级转向其他等级面积共290.43 km2,主要转向自然地表,占转化面积的39.17%; 其次是中覆盖度等级,占转化面积的31.80%。中覆盖度等级转向其他等级的面积共109.12 km2,向其他等级转化较为均匀。高覆盖度等级转向其他等级面积共48.32 km2,主要转为中覆盖度等级,占转化面积的48.78%; 向其他等级转化较为均匀。极高覆盖度等级转向其他等级面积共37.26 km2,主要转为中覆盖度等级,占转化面积的43.24%; 其次转为高覆盖度等级,占转化面积的29.74%; 向其余等级转化较为均匀。总体来看,随着西咸新区发展建设,自然地表面积小幅减少,共减少27.18 km2; 低覆盖度等级面积大幅减少,共减少163.49 km2; 中、高和极高覆盖度等级均显著增加,分别增加84.69 km2,83.86 km2和22.12 km2。

表2 2007—2016年间ISC转移矩阵

Tab.2

| 覆盖度类型 | 2016年 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自然地表 | 低覆盖度 | 中覆盖度 | 高覆盖度 | 极高覆盖度 | 合计 | ||

| 2007年 | 自然地表 | 61.01 | 77.05 | 61.76 | 31.89 | 17.89 | 249.60 |

| 低覆盖度 | 113.75 | 90.39 | 92.37 | 57.29 | 27.02 | 380.82 | |

| 中覆盖度 | 34.87 | 32.65 | 44.79 | 31.93 | 9.67 | 153.91 | |

| 高覆盖度 | 8.97 | 10.99 | 23.57 | 18.17 | 4.79 | 66.49 | |

| 极高覆盖度 | 3.82 | 6.25 | 16.11 | 11.08 | 4.25 | 41.51 | |

| 合计 | 222.42 | 217.33 | 238.60 | 150.36 | 63.62 | 892.33 | |

3.1.2 ISC空间变化

观察2007年和2016年ISC分布情况(图2)可以看出: 2007年ISC处在高、极高覆盖度等级主要集中分布于沣东新城和空港新城的西安咸阳国际机场,泾河新城的泾阳县和沣西新城的钓台镇等地零星分布。2016年高、极高覆盖度等级面积明显增加,不单集中分布于沣东地区,且在2007年的基础上迅速向四周扩展。图3为2007年和2016年研究区各分区不透水面占比情况,2007—2016年间,除去沣东新城不透水面占比稍有下降,其他地区占比均显著提升。泾河新城2007年不透水面占比33.9%,2016年占比40.5%,增加了6.6%; 空港新城2007年不透水面占比27.2%,2016年占比40.1%,增加了12.9%; 秦汉新城2007年不透水面占比25.7%,2016年占比38.1%,增加了12.4%; 沣东新城2007年不透水面占比49.3%,2016年占比48.6%,减少了0.7%; 沣西新城2007年不透水面占比36.6%,2016年占比37.2%,增加了0.6%。空港、秦汉新城不透水面占比增幅较大,泾河新城次之,沣西新城稍有增加,沣东新城略有减少。沣东新城不透水面占比减少原因是近些年昆明池的修建使得昆明池附近绿地面积增多,建筑面积减少。

图3

图3

2007—2016年各地区不透水面占比分布

Fig.3

Distribution of proportion of impervious surfaces in each region from 2007 to 2016

3.2 人为热空间分布特征

3.2.1 研究区人为热总体分布

2016年5月16日西咸新区人为热值介于-189.03~294.72 W/m2之间,均值为57.88 W/m2。人为热空间分布见图4。人为热在空间上区域差异显著,其高值区集中分布于沣东新城中北部和空港新城咸阳国际机场周边,秦汉新城中部、沣西新城北部和泾河新城部分地区有零星分布。沣东新城的人为热均值最高,为87.81 W/m2; 秦汉、空港新城人为热均值次之,分别为55.57 W/m2和51.25 W/m2; 沣西、泾河新城人为热均值最低,分别为49.36 W/m2和46.17 W/m2。

图4

3.2.2 研究区人为热剖面分析

为直观反映人为热在空间上的细微变化,对2016年研究区人为热进行剖面分析。由于研究区形状不规则,考虑人为热高值分布情况,以秦汉、沣东新城的交界处为中心,向NE—SW、NW—SE 2个方向延伸,构成剖面线a和b(见图4)。图5为人为热的NE—SW、NW—SE方向剖面图。由图5(a)可知,人为热在NE—SW方向上高值分布较为集中,其中秦汉新城的渭城区人为热值最高; 泾河新城泾阳县,沣西新城的钓台镇、大王镇和秦汉新城附近人为热值次高; 沣河、渭河等水体附近人为热值最低。由图5(b)可知,人为热在NW—SE方向分布规律性不强,其中空港新城西安咸阳国际机场和沣东新城人为热值最高; 空港新城的桥底镇、太平镇和秦汉新城的渭城区人为热值次高; 渭河附近人为热值最低。整体来看,NE—SW方向人为热值略低于NW—SE方向,呈现的共同特征是: 剖面经过水体,人为热值最低,对附近地域有一定降温作用; 经过耕地、林地等植被覆盖度高的地区人为热值较低; 经过乡镇等人口稠密区和商业区人为热值高,且商业区的人为热值高于乡镇地区。

图5

3.3 ISC与人为热响应关系

3.3.1 ISC与人为热的空间分布关系

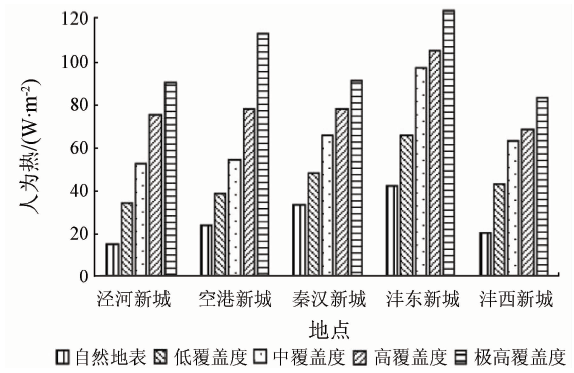

图6为2016年研究区各分区ISC与人为热均值关系对比图。整体来看: 人为热均值随着ISC等级提高而呈阶梯状上升; 自然地表到低覆盖度等级人为热均值平均增幅为22.65 W/m2,低到中覆盖度等级人为热平均增幅为22.58 W/m2,中到高覆盖等级人为热平均增幅为14.6 W/m2,高到极高覆盖等级人为热平均增幅为23.97 W/m2。其中,沣东新城的人为热均值在各ISC等级均为最高; 与其他地区相比,空港新城高到极高覆盖等级的人为热增幅最为显著。

图6

图6

各地区ISC与人为热关系对比

Fig.6

Comparison of ISC and anthropogenic heat in different regions

3.3.2 基于土地利用的ISC与人为热关系分析

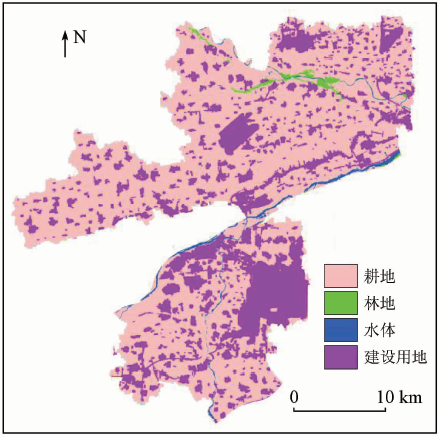

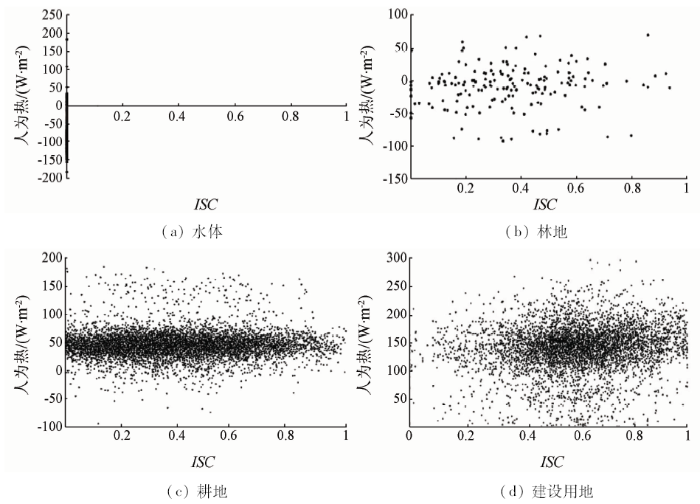

不同土地利用类型在城市建设和自然条件方面存在诸多差异,因而ISC与人为热值间关系也存在差异。对2016年研究区进行土地利用解译(图7),得出水体、林地、耕地和建设用地4种地类的空间分布。统计其总体ISC均值和人为热均值(表3),可看出均呈现建设用地>耕地>林地>水体的规律。再将研究区栅格数据集转换为点要素提取每一像元的ISC和人为热值,分别得到各地类的散点图(图8)。其中,水体的ISC接近于0,人为热值集中分布于[-150,36] W/m2,均值为-70.76 W/m2; 林地的ISC在[0,0.6]分布较多,均值为0.32,人为热值集中分布于[-50,50] W/m2,均值为1.79 W/m2; 耕地的ISC分布较为分散,均值为0.37,人为热均值集中分布在[0,100] W/m2,均值为46.06 W/m2; 建设用地的ISC集中分布于[0.2,1],均值为0.59,人为热值在[100,200] W/m2分布密集,均值为140.02 W/m2。

图7

表3 各土地利用ISC与人为热均值统计

Tab.3

| 地表类型 | ISC均值 | 人为热均值/(W·m-2) |

|---|---|---|

| 水体 | 0.02 | -70.76 |

| 林地 | 0.32 | 1.79 |

| 耕地 | 0.37 | 46.06 |

| 建筑用地 | 0.59 | 140.02 |

图8

图8

各土地利用的ISC与人为热关系散点图

Fig.8

Scattered plots of the relationship between ISC and anthropogenic heat for each land use

3.3.3 ISC与人为热的拟合关系

为进一步研究西咸新区ISC与人为热的关系,采取分级回归分析法,将2016年研究区ISC以0.01为一级,共分100级,分区统计每级ISC所对应平均人为热值,并利用一次函数进行线性拟合(图9(a)): ISC与人为热间呈正相关,相关系数为0.97,拟合质量较高,在置信度0.001水平上显著。其中,ISC在[0,0.6]范围内人为热值迅速上升; 在(0.6,0.8]范围内人为热值上升速率迅速减缓,几乎为0; 在(0.8,1]范围内人为热值又迅速大幅上升直至峰值。

图9

分析西咸新区各分区ISC与人为热关系,将2016年研究区ISC以0.1为一级,分10级,分区统计不同地区每级ISC所对应平均人为热值(图9(b))。整体来看,西咸新区各分区ISC与人为热间均呈正相关,且各分区二者的拟合趋势大致相同。其中,沣东新城在各ISC下人为热拟合值均为最高; 空港新城人为热值增长速率最大,拟合曲线几乎没有停滞阶段; 泾河、秦汉和沣西新城ISC与人为热的拟合曲线较为相近,增长速率停滞阶段稍有先后差异。

表4为ISC和人为热值拟合方程,各地区相关系数均大于0.9,在置信度0.001水平上显著。空港、沣东新城人为热值随ISC增长上升速率最快,ISC每上升10%,人为热值升高11.35 W/m2和10.52 W/m2; 泾河新城的上升速率次之,ISC每上升10%,人为热值升高9.33 W/m2 ; 秦汉和沣西新城的上升速率较低,ISC每上升10%,人为热值分别升高7.72 W/m2和6.85 W/m2。

表4 2016年研究区ISC和人为热值拟合方程

Tab.4

| 地区 | 拟合方程 | R2 |

|---|---|---|

| 泾河新城 | y=93.25x+11.76 | 0.94 |

| 空港新城 | y=113.49x+11.52 | 0.97 |

| 秦汉新城 | y=77.17x+29.18 | 0.95 |

| 沣东新城 | y=105.22x+38.04 | 0.94 |

| 沣西新城 | y=68.55x+20.28 | 0.94 |

| 全区 | y=83.19x+23.56 | 0.97 |

4 结论

1)随着西咸新区发展建设,2007—2016年间不透水面从294.93 km2扩张至362.62 km2,由以自然地表与低覆盖度等级占主导逐渐演变为以中、高覆盖度ISC等级占主导。2007—2016年间,该地区不透水面占比不断增大,内部差异逐渐显著,不单集中分布于中心城区周边,内、外延增长并存。

2)2016年研究区人为热在空间上区域差异显著,高值区集中分布于沣东新城中北部和空港新城西安咸阳国际机场周边,秦汉新城中部、沣西新城北部和泾河新城部分地区有零星分布。剖面线分析表明人为热在空间上随下垫面变化而变化,人为热值呈商业区>乡镇地区>植被>水体的特点。

3)各土地利用类型的ISC均值和人为热均值均呈现建设用地>耕地>林地>水体的规律。不同土地利用类型的ISC和人为热值有其明显的分布规律: 水体的ISC多为0,人为热值多为负; 林地ISC多在中覆盖度及其以下等级分布,人为热值多在0 W/m2上下浮动; 耕地的ISC分布均匀,人为热值多在50 W/m2上下浮动; 建设用地ISC在中覆盖度及其以上等级分布密集,人为热值在150 W/m2附近分布最密。

4)ISC与人为热呈正相关,相关系数为0.97,人为热值随ISC上升的拟合变化趋势为: 先迅速上升,上升到一定程度停滞再急速上升直至峰值。各地区ISC与人为热的相关系数均大于0.9,人为热值随上升速率呈现空港新城>沣东新城>泾河新城>秦汉新城>沣西新城的规律。

城市新区今后的发展建设过程中,应特别注重ISC等级的生态效应,对ISC高的地区可多修建公园绿地、人工湖等,以求减缓附近的人为热效应。本研究还存在一定的不足,所用的基于地表能量平衡提取人为热的方法未考虑到人为热的来源途径。今后的研究可将原清单算法和能量平衡法相结合,对人为热的来源进行分类整理和对比分析,进一步深入探讨人为热与ISC的关系。

参考文献

Remote sensing of impervious surfaces in the urban areas:Requirements,methods,and trends

[J].

基于光谱混合分解模型的城市不透水面遥感估算方法研究

[D].

Estimation Method of Urban Impervious Surfaces Based on Spectral Mixed Decomposition Model

[D].

Time-varying energy consumption as a factor in urban climate

[J].

城市热岛的生态环境效应

[J].

Eco-environmental effects of urban heat island

[J].

北京市区车辆热排放及其对小气候的影响

[J].

Study on the impact of vehicle emissions on microclimate in Beijing metropolis

[J].

城市人为热对北京热环境的影响

[J].

Effects of urban anthropogenic heat on Beijing’s thermal environment

[J].

线性/非线性光谱混合模型估算白刺灌丛植被覆盖度

[J].

Estimation of vegetation coverage of Nitraria spinosa shrubs by linear/non-linear spectral hybrid model

[J].

流域尺度的不透水面遥感提取

[J].

Remote sensing extraction of impervious surface at watershed scale

[J].

Estimating impervious surface distribution by spectral mixture analysis

[J].

陆地卫星TM6波段范围内地表比辐射率的估计

[J].

Estimation of surface emissivity within TM6 band of Landsat

[J].

Landsat 8数据地表温度反演算法对比

[J].

Comparison of land surface temperature inversion algorithms for Landsat8 data

[J].

新型Landsat8卫星影像的反射率和地表温度反演

[J].

New Landsat 8 satellite image reflectivity and surface temperature inversion

[J].

南京地区地表热通量的遥感反演分析

[J].

Remote sensing inversion analysis of surface heat flux in Nanjing area

[J].

SEBAL-based sensible and latent heat fluxes in the irrigated Gediz Basin,Turkey

[J].

基于遥感和SEBAL模型的塔里木河干流区蒸散发估算

[J].

Estimation of evapotranspiration in the main stream of Tarim River based on remote sensing and SEBAL model

[J].

Estimation of the relationship between remotely sensed anthropogenic heat discharge and building energy use

[J].

A nalysis of urban heat-island effect using ASTER and ETM+ data:Separation of anthropo-genic heat discharge and natural heat radiation from sensible heat flux

[J].

An operational remote sensing algorithm of land surface evaporation

[J].