0 引言

土地利用/覆被变化(land use/cover change,LUCC)在人类活动对地球表层及全球变化影响中扮演着重要的角色[1,2],它能有效反映出人类活动对地表植被变化从而对地表反照率因子产生的影响 [3,4]。从而对植物的生长发育等生理过程发挥重要作用,进而引起局地乃至全球陆—气相互作用及气候变化[5,6]。有研究表明,在地球中高纬度地区,通过LUCC引起地表反照率发生改变,局地尺度上产生的辐射强迫绝对值在某些区域已经超出了温室气体的贡献,对陆地与大气之间的能量、水汽循环产生重要的影响[7,8,9]。LUCC改变着地表的粗糙程度,而不同土地覆被类型及变化程度决定着地表反照率的变化,并在不同空间范围产生不同程度的辐射强迫; 即使同一种类型LUCC在不同空间区域的辐射强迫也有很大的差异性[10]。近年来,我国土地覆被发生了很大变化,这些动态变化特征对分析区域尺度上的地表反照率特征、定量评估不同类型LUCC十分重要。然而,人们对LUCC引起区域/局地尺度上地表反照率变化的驱动机理认识尚且不够[11]。因此,要充分考虑不同土地覆被类型的空间异质性,分析LUCC引起的地表反照率的时空变化,在区域/局地尺度上加深对土地利用类型变化内在机理及气候效应的了解,同时也为未来区域和全球土地利用决策提供一定的科学依据[12,13]。

虽然地表反照率的时空变化特征在大区域尺度已经日益受到重视,但大多数研究都基于短波反照率,且多基于全波段辐射观测[14,15]。而在不同的研究领域,了解不同土地利用类型的地表分光辐射及其地表反照率的特征,对区域下垫面地表能量分配和促进陆面过程模式参数化的发展具有重要的科学意义[16]。分光辐射是不同光谱波段的反射率,但目前利用分光辐射进行的相关研究尚少,且多基于观测资料来分析分光辐射及其地表反照率变化特征,从而得到一些有意义的成果[17,18,19]。有些研究结果只是初步分析了中国区域不同土地利用类型的地表反照率在 2000—2015年的年际变化趋势,但未分析该时间段内存在土地利用类型反复变化的情况[20],本文选取2000—2010年和2010—2018年2个时间段未变化土地利用类型区域对准噶尔盆地展开深入探讨与分析,明确2个时间段内土地利用类型产生变化,分析不同土地利用类型在可见光、近红外、短波3个波段的地表反照率特征,并对2个时间段的年际变化趋势进行分析讨论。研究结果将不仅有助于全面了解准噶尔盆地各土地利用类型不同波段反照率的分光辐射变化特征,而且有助于清楚认知区域气候或陆面模式中能量模块的相关分光辐射变量的反馈响应机制,进而为研究区地表分光辐射及能量平衡研究奠定基础。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

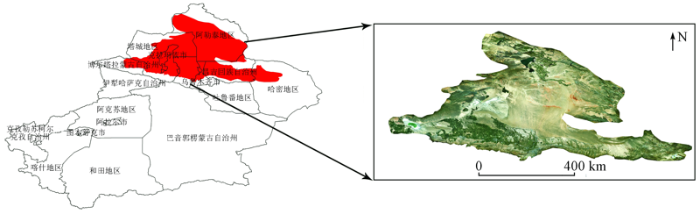

准噶尔盆地位于新疆北部,南依北天山,北接阿尔泰山,地理坐标位于E82.0°~93.5°,N43.5°~48.5°。盆地东高西低,海拔200~1000 m,为封闭式内陆盆地,东西长850 km,最宽380 km,面积约2.25×105 km2。准噶尔盆地气候干燥,年均气温6~10 ℃; 降水量100~250 mm,属温带荒漠气候。盆地中心为古尔班通古特沙漠,是我国第二大沙漠。受西风控制的影响,降水季节分配均匀,冬春降水较多,其独特的植被分布和外貌景观为我国其他荒漠地区所罕见[21]。从土地利用类型整体来看,准噶尔盆地未利用土地面积最大,约占总面积的60%,草地次之,为30%; 其中戈壁在未利用土地类型中的面积比例最大,为40%,低覆盖草地占草地类型面积的71%。已有研究中针对西北地区地表反照率的研究较少,且多集中在研究积雪和沙漠反照率,而对土地利用类型地表反照率关注更少,因此,研究不同时期土地利用类型地表反照率更具有科学意义。本文利用数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据及荒漠草地植被类型分布共同确定准噶尔盆地的地理位置和分布范围,研究区如图1所示。

图1

1.2 地表反照率产品及数据处理

本文采用MOD09A1的L3、SIN网格V006数据产品,MOD09A1是Terra卫星经过大气辐射和气溶胶校正后的MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)地表反射率产品,为正弦曲线投影,空间分辨率500 m,8 d合成,涵盖1~7个波段反射率数据、太阳天顶角、观测天顶角及质量评价数据(QC)。基于高覆盖、低观测角以及无云、阴影和气溶胶的原则的MOD09A1产品,极大地保证了产品的可用性[22],为地表反照率的反演精度提供了保证。全球范围内的精度检验表明,MODIS以较高的时间分辨率和空间分辨率,在地表反照率反演中绝对误差在± 0.02左右, 相对误差约10%,能够满足气候模式对地表反照率精度的要求[23,24,25]。本文因2000年获取的MOD09A1数据较少,覆盖不全,故去除2000年的原始数据,选取2001—2018年共18年的地表反照率产品进行相关研究。

对下载后的MOD09A1数据集利用MRT(MODIS Reprojection Tools)工具进行投影变换、拼接、格式转换等,将HDF格式转化为TIF格式; 利用6S(second simulation of the satellite signal in the solar spectrum)辐射传输模型进行BRDF模型参数运算[26,27]等,得到7个光谱通道的白空反照率和黑空反照率。白空反照率表示太阳辐射完全漫反射条件的反照率,黑空反照率表示太阳辐射完全直射条件下的反照率; 根据Liang等[28]构建的MODIS窄波段和宽波段反照率转换公式,利用IDL编程进行批处理计算,得到短波(0.3~2.5 μm)、近红外(0.76~3.0 μm)、可见光(0.35~0.76 μm)的白空和黑空反照率数据,最后采用线性加权法得到真实的地表反照率数据[29]。

1.3 土地利用数据

土地利用数据源于中国科学院资源环境科学数据中心(

2 统计分析

2.1 年平均地表反照率

为了定量分析各土地利用类型地表反照率及其变化差异,本文将不同波段的地表反照率产品逐月、逐年取平均,得到2000—2018年不同波段不同土地覆盖类型的年平均地表反照率,公式为:

式中: αband,y,i为不同波段(band)、不同土地覆盖类型(i)的年均地表反照率; albedoband,month,i为相应波段band、相应土地覆盖类型i的月平均地表反照率。

2.2 地表反照率年变化速率

进一步采用一元线性回归法,拟合准噶尔盆地2000—2018年不同波段典型地表覆盖类型反照率的年际变化速率,即倾向值 b[31],其计算公式为:

式中: n为研究时段的总年数; ai为第i年平均地表反照率值; b为倾向值,如果b>0,表示地表反照率升高; 反之呈降低趋势。b 的绝对值大小反映了地表反照率年变化的速率。

3 结果与分析

3.1 准噶尔盆地未变化土地利用类型分布格局

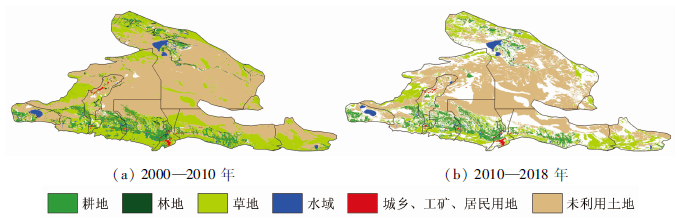

由一级土地利用类型分布(表1、图2(a))可以看出,准噶尔盆地土地利用类型主要以草地和未利用土地为主。从2000年到2010年,整个准噶尔盆地土地利用类型变化很小,除研究区的东缘及中部土地利用类型发生变化外,其他区域均无明显变化,整个研究区未变化面积约2.16×1

表1 2000—2018年准噶尔盆地6类土地利用类型总面积与净变化

Tab.1

| 类型 | 面积 | 面积变化 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 2000年 | 2010年 | 2018年 | 2000— 2010年 | 2010— 2018年 | |

| 耕地 | 17 622.59 | 20 726.67 | 28 393.34 | 3 104.08 | 7 666.67 |

| 林地 | 3 466.58 | 3 391.43 | 964.55 | -75.15 | -2 426.89 |

| 草地 | 65 685.41 | 64 061.11 | 68 104.03 | -1 624.30 | 4 042.91 |

| 水域 | 2 813.37 | 2 992.75 | 3 312.36 | 179.38 | 319.62 |

| 城乡工矿居民用地 | 1 389.10 | 1 610.78 | 2 760.70 | 221.68 | 1 149.92 |

| 未利用土地 | 130 308.95 | 128 502.91 | 117 739.40 | -1 806.04 | -10 763.52 |

图2

图2

准噶尔盆地一级土地利用未变化区域土地利用类型分布图

Fig.2

Distribution map of land types in first-class land use unchanged area of Junggar Basin

综上可见: 土地利用类型变化主要发生在2010年之后。2000—2010年间一级地类面积变化趋势较为缓慢,增加或减少幅度远低于2010—2018年。从整体来看,2000—2018年间,整个准噶尔盆地耕地面积一直处于增长趋势,耕地面积相较于其他土地利用类型增加幅度为最大(1.08×104 km2); 林地、未利用面积一直趋于减少趋势,未利用土地面积减少最大(1.26×104 km2); 草地面积在2000—2010年处于减少趋势,但在2010—2018年间草地面积大幅增加,究其原因,近几年新疆地区实施了退耕还林还草、天然林保护、防沙治沙治碱等一系列生态环境治理工程,使得该区土地利用类型发生了较大的变化。

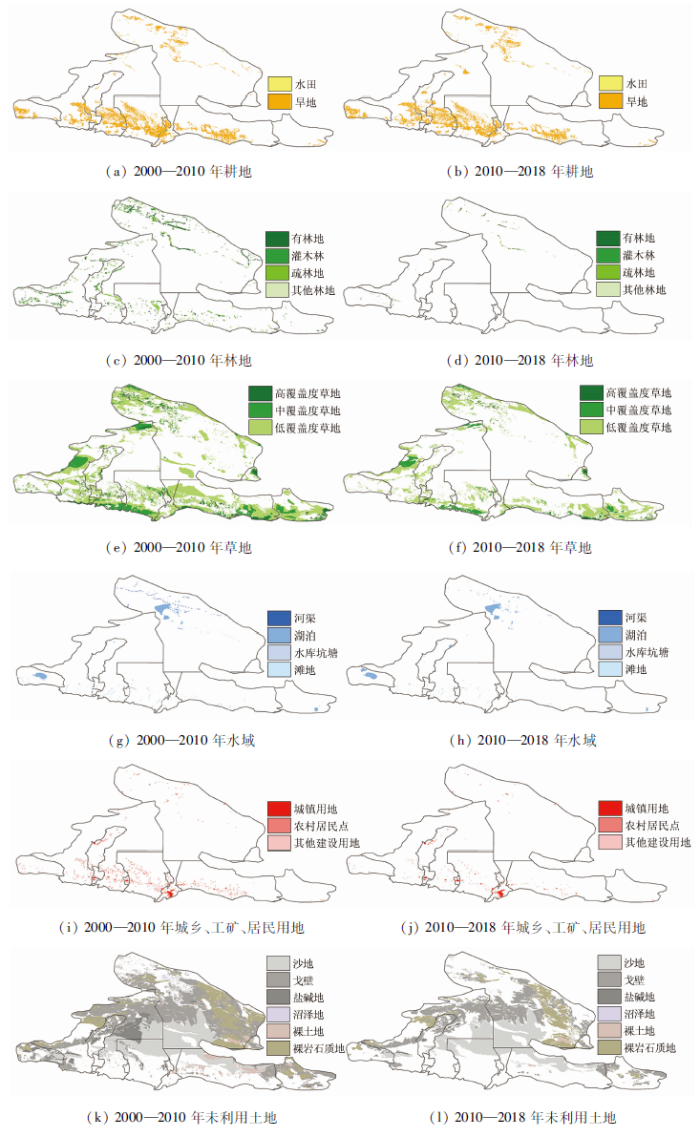

图3为准噶尔盆地各土地利用类型的空间分布格局。从一级土地利用类型来看,耕地主要分布在准噶尔盆地的南部,2000—2010年间耕地未变化面积为1.72×104 km2,其中二级水田类型面积分布很少,只有117 km2(图3(a)); 2010—2018年未变化耕地面积为1.68×104 km2,二级水田类型面积更少,仅有6.58 km2(图3(b))。林地主要分布在南部和东北部,2000—2010年未变化林地面积为3 327.25 km2,其中灌木林面积最大,约占整个林地面积的41.19%,有林地(32.54%)次之(图3(c)); 2010—2018年间林地未变化面积较少,只有零星分布在北部,面积为202.84 km2(图3(d))。草地分布区域比较广,2000—2010年未变化草地面积为6.34×104 km2(图3(e)), 2010—2018年未变化草地面积为3.17×104 km2(图3(f)); 其中2个时间段的低覆盖草地面积最大,中覆盖草地次之,高覆盖草地最少。水域主要以乌伦古湖和艾比湖为主,2000—2010年面积为2 617.80 km2(图3(g)); 2010—2018年面积为2 061.89 km2(图3(h))。城乡工矿居民地主要分布在南部,2000—2010年面积为1 352.96 km2(图3(i)),2010—2018年面积为665.22 km2(图3(j))。未利用土地分布最广,面积也最大,2000—2010年未变化面积为1.28×105 km2,占整个区域的56.9%(图3(k)); 2010—2018年面积为8.59×104 km2,占整个区域的38.2%,其中二级戈壁类型在2个时间段内面积最大,沼泽地面积最小(图3(l))。总体而言, 2010—2018年土地利用类型变化相较于2000—2010年比较剧烈,且未变化土地利用类型面积小于2000—2010年。

图3

图3

准噶尔盆地二级土地利用未变化区域土地利用类型分布图

Fig.3

Distribution of land types in second-class land use unchanged area of Junggar basin

3.2 各土地利用类型地表反照率

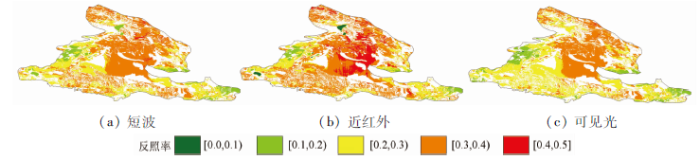

图4

图4

2000—2010年均地表反照率空间分布

Fig.4

Spatial distributions of annual averaged surface albedo from 2000 to 2010

图5

图5

2010—2018年均地表反照率空间分布

Fig.5

Spatial distributions of annual averaged surface albedo from 2010 to 2018

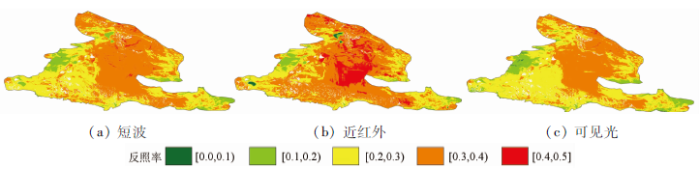

在2000—2010年间,短波、近红外、可见光土地利用类型总辐射地表反照率年均值分别为0.302,0.327和0.283; 在2010—2018年间,3种不同波段地表反照率年均值分别为0.307,0.329和0.283。2个时间段反照率值均满足近红外>短波>可见光。用同属一级类型的各土地利用类型地表反照率的均值代表一级类型地表反照率特征,从一级类型来看,2000—2010年,3种不同波段的一级分类地表反照率最大值都是未利用土地,其中近红外波段的地表反照率值最高(0.332),其次是短波(0.308)和可见光(0.290)。在短波波段和近红外波段,最小值都是水域,分别为0.206和0.172; 在可见光波段,最小值是城乡工矿居民用地,为0.232。2010—2018年,在短波波段,最大值是未利用土地(0.315),最小值是水域(0.170); 在近红外波段,最大值是耕地(0.345),最小值是水域(0.111); 在可见光波段,最大值是未利用土地(0.299),最小值是城乡、工矿、居民用地(0.210)。整体而言,2个时间段3种不同波段地表反照率空间变化趋势基本一致,一级分类地表反照率的最大值与最小值所对应的土地利用类型也相同,且2个时间段内地表反照率均满足近红外>短波>可见光的特点。由此表明,3种不同波段的地表反照率中,近红外和可见光波段地表反照率决定着短波地表反照率的最大值与最小值; 而且近红外波段反照率值最大,说明损失的能量最多。

从准噶尔盆地二级土地利用类型地表反照率的大小来看(图6),2000—2010年间的22种土地利用类型的地表反照率变化的空间格局与 2010—2018年间基本一致,除了湖泊和水库坑塘类型外,其他土地利用类型3个波段地表反照率也均满足近红外>短波>可见光这一特征。在2000—2010年期间,短波、近红外、可见光波段地表反照率最小值所对应的土地利用类型分别为湖泊(0.184)、湖泊(0.134)、城镇用地(0.187); 3种波段地表反照率最大值所对应的土地利用类型分别为裸土地(0.335)、沙地(0.365)、裸土地(0.315)。在2010—2018年间,短波、近红外、可见光地表反照率最小值所对应的土地利用类型和2000—2010年间的相同,分别为湖泊(0.162)、湖泊(0.096)、城镇用地(0.197); 3种不同波段地表反照率最大值所对应的土地利用类型都是裸土地,分别为0.348,0.383和0.320。整体而言: 2000—2010与2010—2018年间同种波段所对应的土地利用类型地表反照率差值较小,相同的土地利用类型在短波、近红外及可见光波段地表反照率值差异也比较明显,这充分说明地表反照率的空间异质性。

图6

图6

各土地利用类型地表反照率统计值

Fig.6

Statistical values of surface albedo for each land use type

3.3 2000—2018年各土地利用类型地表反照率变化趋势

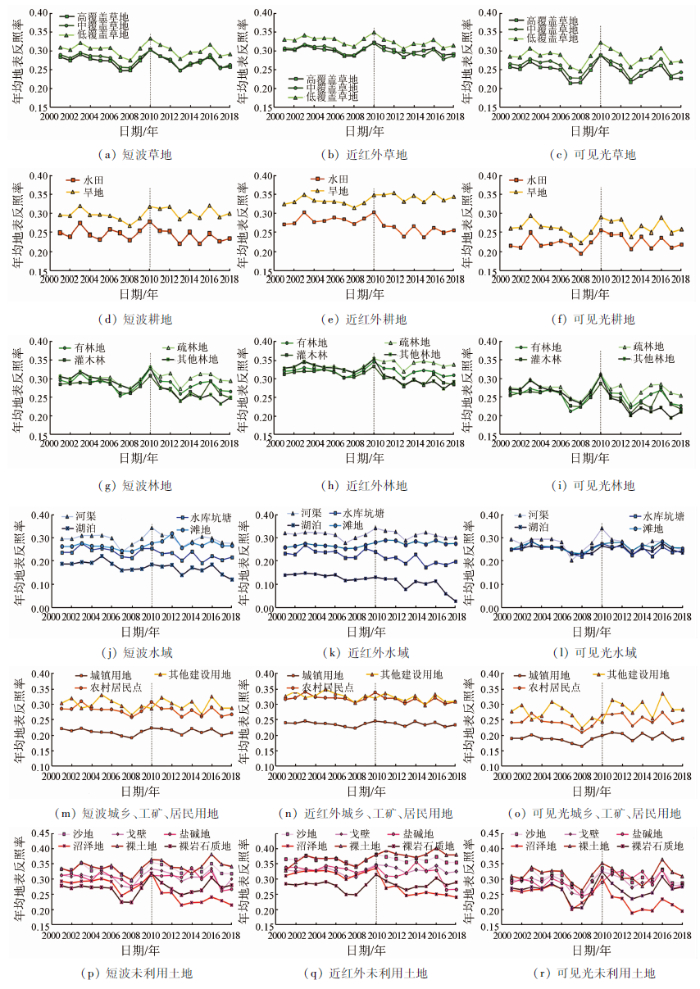

从2000—2010年间准噶尔盆地各土地利用类型年均地表反照率年际变化趋势来看(表2),不同土地利用类型在各波段地表反照率变化趋势各不相同,一级和二级土地利用类型地表反照率的变化趋势也不同。在可见光波段,一级和二级土地利用类型均未通过0.05的显著性检验。在近红外波段,一级土地利用类型水域和二级土地利用类型湖泊、城镇用地通过0.05的显著性检验,分别以每年0.001 8,0.002 63和0.000 61速度在减少,其他土地利用类型均未有显著趋势。在短波波段,一级土地利用类型只有水域通过了显著性水平检验,并以每年0.002 5的速度显著减少; 二级土地利用类型的湖泊、其他建设用地、盐碱地的地表反照率速率都具有显著的减少趋势,其中湖泊的减少速度最快,为(0.003 28),剩余的土地利用类型都未通过0.05的显著性检验。在2000—2010年间,各土地利用类型的地表反照率在可见光、近红外、短波3种波段的地表反照率变化趋势均不显著,准噶尔盆地地表反照率的年际变化趋势基本保持平稳。

表2 2000—2010各土地利用类型地表反照率年际变化趋势值

Tab.2

| 一级类型(编号) | 二级类型(编号) | 可见光斜率 | 近红外斜率 | 短波斜率 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一级类 | 二级类 | 一级类 | 二级类 | 一级类 | 二级类 | ||

| 耕地(1) | 水田(11) | -0.001 4 | 0.001 18 | 0.000 1 | 0.001 53 | -0.000 9 | 0.001 09 |

| 旱田(12) | -0.001 41 | 0.000 05 | -0.000 88 | ||||

| 林地(2) | 有林地(21) | -0.000 5 | -0.000 03 | 0.000 4 | 0.000 43 | -0.000 3 | -0.003 81 |

| 灌木林(22) | -0.000 80 | 0.000 22 | -0.000 51 | ||||

| 疏林地(23) | -0.000 59 | 0.000 63 | -0.000 33 | ||||

| 其他林地(24) | -0.000 82 | 0.000 13 | -0.000 71 | ||||

| 草地(3) | 高覆盖(31) | -0.000 5 | -0.000 88 | -0.000 1 | -0.000 14 | -0.000 5 | -0.000 77 |

| 中覆盖(32) | -0.001 03 | -0.000 49 | -0.001 04 | ||||

| 低覆盖(33) | -0.000 28 | 0.000 01 | -0.000 30 | ||||

| 水域(4) | 河渠(41) | -0.001 4 | -0.000 55 | -0.001 8*① | -0.000 51 | -0.002 5* | -0.000 95 |

| 湖泊(42) | -0.001 62 | -0.002 63* | -0.003 28* | ||||

| 水库坑塘(43) | -0.000 97 | -0.000 67 | -0.001 37 | ||||

| 滩地(46) | -0.001 39 | 0.000 46 | -0.000 73 | ||||

| 城乡、工矿、居民用地(5) | 城镇用地(51) | -0.001 4 | -0.000 95 | -0.000 5 | -0.000 61* | -0.001 2 | -0.001 12 |

| 农村居民点(52) | -0.001 21 | -0.000 08 | -0.000 85 | ||||

| 其他建设用地(53) | -0.003 59 | -0.001 52 | -0.002 81* | ||||

| 未利用土地(6) | 沙地(61) | -0.001 0 | -0.000 94 | -0.000 2 | -0.000 53 | -0.000 8 | -0.000 93 |

| 戈壁(62) | -0.000 87 | -0.000 07 | -0.000 69 | ||||

| 盐碱地(63) | -0.003 31 | -0.000 50 | -0.002 15* | ||||

| 沼泽地(64) | -0.000 57 | 0.000 51 | -0.000 47 | ||||

| 裸土地(65) | -0.000 12 | -0.000 11 | -0.000 07 | ||||

| 裸岩石质地(66) | -0.000 33 | -0.000 10 | -0.000 28 | ||||

①*表示通过0.05的显著性检验。

从2010—2018年各土地利用类型地表反照率的年际变化趋势来看(表3),在可见光波段,只有滩地和沙地通过0.05的显著性校验,分别以每年0.003 19,0.004 62的速度显著减少,其他土地利用类型均未通过0.05的显著性校验。在近红外波段,一级土地利用类型除了水域通过了0.05显著性检验,以每年0.008 4的速度显著减少之外,其他类型均未有显著的变化趋势; 二级土地利用类型只有河渠和湖泊通过了0.05的显著性水平检验,并分别以每年0.004 35,0.009 14的速度减少,其他土地利用类型均没有通过显著性校验。在短波波段,一级土地利用类型均通过0.05的显著性校验,其中在水域类型减少最快,以每年0.004 7的速度在减少; 二级土地利用类型只有水库坑塘通过了0.05的显著性校验,以每年0.003 18的速度显著减少,其他土地利用类型没有显著的减少趋势。综合来看,2010—2018年的各土地利用类型地表反照率年际变化斜率值整体要高于2000—2010年,这充分说明2010—2018年土地利用类型变化频繁于2000—2010年。

表3 2010—2018各土地利用类型地表反照率年际变化趋势值

Tab.3

| 一级类型(编号) | 二级类型(编号) | 可见光斜率 | 近红外斜率 | 短波斜率 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一级类 | 二级类 | 一级类 | 二级类 | 一级类 | 二级类 | ||

| 耕地(1) | 水田(11) | -0.003 2 | -0.004 18 | -0.001 3 | -0.001 94 | -0.002 2*① | -0.003 05 |

| 旱田(12) | -0.003 23 | -0.001 29 | -0.002 22 | ||||

| 林地(2) | 有林地(21) | -0.004 7 | -0.005 23 | -0.002 6 | -0.002 92 | -0.003 7* | -0.004 09 |

| 灌木林(22) | -0.002 44 | -0.001 69 | -0.002 04 | ||||

| 疏林地(23) | -0.003 31 | -0.001 72 | -0.002 50 | ||||

| 其他林地(24) | -0.005 88 | -0.003 09 | -0.004 41 | ||||

| 草地(3) | 高覆盖(31) | -0.003 9 | -0.005 29 | -0.002 3 | -0.002 80 | -0.003 1* | -0.004 05 |

| 中覆盖(32) | -0.002 68 | -0.001 48 | -0.002 06 | ||||

| 低覆盖(33) | -0.004 27 | -0.002 47 | -0.003 36 | ||||

| 水域(4) | 河渠(41) | -0.001 6 | -0.006 79 | -0.008 4* | -0.004 35* | -0.004 7* | -0.005 60 |

| 湖泊(42) | -0.001 44 | -0.009 14* | -0.004 97 | ||||

| 水库坑塘(43) | -0.002 98 | -0.003 05 | -0.003 18* | ||||

| 滩地(46) | -0.003 19* | -0.002 17 | -0.002 65 | ||||

| 城乡、工矿、居民用地(5) | 城镇用地(51) | -0.002 0 | -0.002 06 | -0.001 1 | -0.000 97 | -0.001 5* | -0.001 45 |

| 农村居民点(52) | -0.003 58 | -0.002 14 | -0.002 82 | ||||

| 其他建设用地(53) | 0.000 70 | -0.000 53 | 0.000 18 | ||||

| 未利用土地(6) | 沙地(61) | -0.003 6 | -0.004 62* | -0.002 1 | -0.002 37 | -0.002 9* | -0.003 53 |

| 戈壁(62) | -0.003 01 | -0.002 03 | -0.002 50 | ||||

| 盐碱地(63) | -0.004 21 | -0.006 03 | -0.005 12 | ||||

| 沼泽地(64) | -0.003 10 | -0.003 22 | -0.003 20 | ||||

| 裸土地(65) | -0.004 16 | -0.002 52 | -0.003 34 | ||||

| 裸岩石质地(66) | -0.002 43 | -0.001 43 | -0.001 91 | ||||

①*表示通过0.05的显著性检验。

从图7来看,不同波段的22种土地利用类型地表反照率特征差异明显。在草地类型中,2000—2010年、2010—2018年3个波段的土地利用类型所对应地表反照率均满足: 低覆盖草地>中覆盖草地>高覆盖草地。耕地均满足旱田>水田。林地在2000—2010年间,各波段土地利用类型地表反照率满足疏林地>其他林地>有林地>灌木林,分布比较集中; 但在2010—2018年间,各土地利用类型分布相对零散,且反照率值满足疏林地>有林地>灌木林>其他林地。在水域类型中,各波段土地利用类型地表反照率均满足河渠>滩地>水库坑塘>湖泊; 但在可见光波段,4种土地利用类型分布相较于短波、近红外波段分布比较密集,且地表反照率值比较接近,由此说明,水域下属的4种土地利用类型所对应地表反照率在可见光波段分光辐射区别较小。未利用土地在2个时间段差异变化较大,没有一定的规律性; 由此可见,同种波段不同土地利用类型地表反照率不同,不同波段同种土地利用类型地表反照率也存在明显的差异,这充分说明地表反照率具有一定的空间异质性。

图7

图7

各土地利用类型不同波段反照率的年际变化趋势

Fig.7

Annual variation trend of surface albedo in different bands for each type of land use

4 讨论

目前由人类活动造成陆表覆被变化对其影响的效应仍具有不确定性[32]。不同土地利用类型地表反照率之所以存在差异,主要是因为地物光谱特性是随着时间、地点和环境的变化而变化,对于任一特定地表特征也不可能存在有一种唯一不变的光谱值[33]。在2000—2010年间,准噶尔盆地土地利用类型变化很小,绝大部分土地利用类型的地表反照率没有显著的变化趋势,整体保持稳定; 但从2010年开始,准噶尔盆地的土地利用类型发生了较大的变化,人类活动频繁导致土地利用变化加剧,而土地利用变化能显著影响着辐射强迫效应[34],这与本文在2010—2018年的各土地利用类型地表反照率年际变化斜率值整体高于2000—2010年有一定的关系,究其原因主要是在2010年国务院发布“全国主体功能区规划”的通知后,国家实施的一系列重大战略决策等因素,对土地利用变化产生深刻的影响[35],这也与新疆社会经济迅速发展密不可分。

本文以遥感数据为支撑,从2000—2010年和2010—2018年2个时间段来分析准噶尔盆地不同土地利用类型在不同波段的地表反照率变化特征,相对于以往只对单一波段进行分析,更有利于对不同波段土地利用类型间转换的辐射收支、能量平衡、气候效应进行评估。观测资料表明[36],中国北方地区明显变暖, 而植被覆盖差的未利用土地和人类活动较多的区域气温升高更为明显[37],准噶尔盆地分布着面积最大的古尔班通古特沙漠,未利用土地面积大,地表反照率值最高,LUCC的影响具有较强的区域代表性,对区域气候的响应也更为敏感。对准噶尔盆地分光辐射特征的研究,有利于陆表覆盖变化产生的气候效应进行探究,也更有利于地表反照率的参数化和陆面过程模式的发展。地表反照率的影响因子众多,但本研究只是从土地利用变化面积的幅度上来分析地表反照率的变化特征,却没有分析各土地利用类型对地表反照率的贡献率,也未深入探讨产生这些差异的驱动因素及其内在机理,因而在以后研究中,要综合了解陆表覆盖变化引起地表辐射收支与能量平衡的影响,并全面分析土地覆被变化引起的辐射特征及其时空变化机制。

5 结论

本文基于MODIS地表反照率数据,通过分光辐射研究了准噶尔盆地2000—2010年和2010—2018年短波、近红外、可见光波段各土地利用类型地表反照率的时空变化特征及其年际变化趋势,得到如下结论:

1) 2000—2010年间不同波段各土地利用类型地表反照率的变化空间格局整体与2010—2018年间保持一致,不同土地利用类型地表反照率特征差异也比较明显,除了湖泊和水库坑塘类型外,其他土地利用类型地表反照率均满足近红外>短波>可见光这一特性。

2) 2000—2010年间不同波段不同土地利用类型地表反照率变化趋势均不显著。其中在可见光波段,一级和二级土地利用类型均未通过0.05的显著性检验,且各土地利用类型分光辐射年际变化速率较小,基本保持稳定。2010—2018年间3个波段各土地利用类型年际变化速率整体显著于2000—2010年间,且短波波段的一级土地利用类型均通过了0.05的显著性检验。

3)准噶尔盆地土地利用类型主要以草地和未利用土地为主,除了草地类型面积在2000—2010年间减少后又在2010—2018年间增加外,其他土地利用类型在2个时间段均保持一致增长或减少趋势; 整体而言,2010—2018年间土地利用类型变化较剧烈于2000—2010年间。

在未来的研究中,有待对LUCC在区域尺度上对气候变化的影响进行深入探讨。

参考文献

Projected land-use change impacts on ecosystem services in the United States

[J].DOI:10.1073/pnas.1405557111 URL [本文引用: 1]

2010—2015年中国土地利用变化的时空格局与新特征

[J].

DOI:10.11821/dlxb201805001

[本文引用: 1]

土地利用/覆被变化是人类活动对地球表层及全球变化影响研究的重要内容。本文基于Landsat 8 OLI、GF-2等遥感图像和人机交互解译方法,获取的土地利用数据实现了中国2010-2015年土地利用变化遥感动态监测。应用土地利用动态度、年变化率等指标,从全国和分区角度揭示了2010-2015年中国土地利用变化的时空特征。结果表明:2010-2015年中国建设用地面积共增加24.6×10<sup>3</sup> km<sup>2</sup>,耕地面积共减少4.9×10<sup>3</sup> km<sup>2</sup>,林草用地面积共减少16.4×10<sup>3</sup> km<sup>2</sup>。2010-2015年与2000-2010年相比,中国土地利用变化的区域空间格局基本一致,但分区变化呈现新的特征。东部建设用地持续扩张和耕地面积减少,变化速率有所下降;中部建设用地扩张和耕地面积减少速度增加;西部建设用地扩张明显加速,耕地面积增速进一步加快,林草面积减少速率增加;东北地区建设用地扩展持续缓慢,耕地面积稳中有升,水旱田转换突出,林草面积略有下降。从“十二五”期间国家实施的主体功能区布局来看,东部地区的土地利用变化特征与优化和重点开发区的国土空间格局管控要求基本吻合;中部和西部地区则面临对重点生态功能区和农产品主产区相关土地利用类型实现有效保护的严峻挑战,必须进一步加大对国土空间开发格局的有效管控。

Temporal and spatial patterns and new features of land use change in China from 2010 to 2015

[J].

Biogeophysical effects of land use on climate:Model simulations of radiative forcing and largescale temperature change

[J].

Current challenges of implementing anthropogenic land-use and land-cover change in models contributing to climate change assess-ments

[J].DOI:10.5194/esd-8-1-2017 URL [本文引用: 1]

1990—2010年中国土地覆被变化引起反照率改变的辐射强迫

[J].土地覆被变化通过改变地表反照率而影响地表辐射收支与能量平衡,从而对区域和全球气候产生影响。本文利用高时空分辨率遥感数据分析1990-2010 年中国土地覆被变化改变地表反照率的时空驱动机制,并计算全国50 个生态区地表反照率变化导致的年际尺度辐射强迫,揭示土地覆被变化在生态区尺度上影响气候变化的生物地球物理机制。结果表明:1990-2010 年全国土地覆被变化以耕地开垦、草地沙化、城市化等人类土地利用活动导致的土地覆被变化最为明显,全国草地与林地面积分别减少了0.60%和0.11%;建设用地和耕地面积分别增加了0.60%和0.19%。全国土地覆被变化通过改变地表反照率引起的平均辐射强迫为0.062 W/m<sup>2</sup>,表现为增温的气候效应,但在生态区尺度辐射强迫空间差异很大。京津唐城镇与农城郊农业生态区主要土地覆被变化为耕地转为建设用地,引起地表反照率降低了0.00456,产生0.863 W/m<sup>2</sup>的辐射强迫,表现为增温的气候效应;而三江平原温带湿润农业与湿地生态区主要的土地覆被变化为林草地转为耕地,引起地表反照率升高了0.00152,产生-0.184 W/m<sup>2</sup>的辐射强迫,表现为降温的气候效应。

Radiative forcing over China due to albedo change caused by land cover change during 1990—2010

[J].

Trajectories of the Earth system in the anthropocene

[J].DOI:10.1073/pnas.1810141115 URL [本文引用: 1]

Biogeophysical impacts of land use on present-day climate:Near-surface temperature change and radiative forcing

[J].DOI:10.1006/asle.2001.0023 URL [本文引用: 1]

Radiative forcing and climate response

[J].DOI:10.1029/96JD03436 URL [本文引用: 1]

Global biogeophysical interactions between forest and climate

[J].

Radiative forcing over the conterminous united states due to contemporary land cover land use albedo change

[J].

Uncertainties in radiative forcing due to surface albedo changes caused by land-use changes

[J].DOI:10.1175/1520-0442(2003)016<1511:UIRFDT>2.0.CO;2 URL [本文引用: 1]

Radiative forcing due to anthropogenic vegetation change based on modis surface albedo data

[J].

Impact of land cover change on surface climate:Relevance of the radiative forcing concept

[J].

黄土高原典型塬区冬小麦地表辐射平衡各分量特征分析

[J].

Analysis of land-surface radiation characteristic in winter-wheat field over the loess plateau mesa in China

[J].

敦煌荒漠戈壁地区裸土地表反照率参数化研究

[J].

Study of parameterization of surface albedo of bare soilover the Gobi desert in the Dunhuang region

[J].

稀疏植被地表分光辐射及其反照率特征研究

[J].

Characteristics of solar spectral radiation and corresponding albedo in sparse vegetation region

[J].

藏北高原太阳总辐射和地表反射率的分光辐射

[J].

The spectral characteristics of global radiation and surface albedo on Northern Tibetan plateau

[J].

Observational study of surface spectral radiation and corresponding albedo over Gobi,desert,and bare loess surfaces in northwestern China

[J].DOI:10.1002/2014JD022516 URL [本文引用: 1]

敦煌戈壁秋初太阳分光辐射及其反照率特征

[J].

Characteristics of solar spectral radiation and albedo during early autumn in Dunhuangn Gobl

[J].

中国不同土地利用类型分光辐射地表反照率研究

[J].

Study on surface albedo of spectral radiation of different land use types in China

[J].

MOD09(surface reflectance) user’s guide

[EB/OL].(2008-3)[2012-7]. http://modis-sr.ltdri.org.

Validation of the MODIS global land surface albedo product using ground measurements in a semidesert region on the Tibetan Plateau

[J].

An algorithm for the retrieval of albedo from space using semiempirical BRDF models

[J].

Validating MODIS land surface reflectance and albedo products:Methods and preliminary results

[J].DOI:10.1016/S0034-4257(02)00092-5 URL [本文引用: 1]

利用MODIS卫星资料反演中国地区睛空地表短波反照率及其特征分析

[J].

Retrieval of the surface albedo under clear sky over China and its characteristics analysis by using MODIS satellite date

[J].

应用MODIS数据反演青藏高原地区地表反照率

[J].

Using MODIS date to retrieve albedo over the Qinghai-Tibet plateau

[J].

Narrowband to broadband conversions of land surface albedo:II

[J].

Influence of the sky radiance distribution on various formulations of the earth surface albedo

[C]//

陆地表层覆盖变化对地表反照率影响的四国对比

[J].

Impacts of land cover changes on surface albedo in China,the United States,India and Brazil

[J].

Regional pattern and interannual variations in global terrestrial carbon uptake in response to changes in climate and Atomospheric CO2

[J].

2000—2015年北京市土地利用强度及其辐射反馈评估

[J].

Land use intensity and radiation feedback in Beijing from 2000 to 2015

[J].

中国主体功能区划方案

[J].

DOI:10.11821/dlxb201502002

[本文引用: 1]

中国主体功能区划方案是刻画未来中国国土空间开发与保护格局的规划蓝图,主体功能区规划已上升为主体功能区战略和主体功能区制度。2004-2014年,笔者组织系列研究项目,配合国家编制主体功能区规划,研究地域功能基础理论和功能区划技术流程,提出国家和省区尺度进行空间管制的地域功能区域类型为城市化区域、粮食安全区域、生态安全区域、文化和自然遗产区域等4类,在此基础上转化为以县级行政区划为单元的优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发4类主体功能区。研制了由水资源、土地资源,生态重要性、生态脆弱性、环境容量、灾害危险性、经济发展水平、人口集聚度和交通优势度等9类可定量指标及战略选择为1项定性指标构成的地域功能识别指标体系,进行了单项指标评价,开发并运用地域功能适宜程度综合评价指数进行了综合评价,测算了各省区保护类区域下限、开发类区域上限以及开发强度等关键参数;研讨了以规划为应用指向的主体功能区划分方法,形成中国首部主体功能区划方案,按照全国主体功能区规划口径,2020年与2010年相比,全国国土空间开发强度从3.48%增加到3.91%;按照省区集成的主体功能区规划口径,优化、重点、限制开发区域的土地面积比重分别为1.48%、13.60%、84.92%,城市化、粮食安全、生态安全区域的土地面积比重分别为15.08%、26.11%、58.81%。结合区域发展水平、资源环境承载状态、民生质量等相关分析,给出了主体功能区的主要特征。通过区划方案校验,国家和省区分两级采用笔者主持制定的《主体功能区划技术规程》互动完成的全国主体功能区划方案,同预判的吻合程度多为80%以上。

Draft of major function oriented zoning of China

[J].

中国近50年气温及降水量的变化趋势分析

[J].

Variations trend of yearly mean air temperature and precipitation in China in the last 50 years

[J].