0 引言

随着人口和社会经济的快速发展,人类活动对流域自然环境和生态系统的影响范围及影响强度日益增加,流域生态系统结构发生了较为深刻的变化,生态压力和生态敏感性逐渐增大,致使流域成为区域人地关系十分紧张、敏感而又复杂的地理单元之一[1]。生态敏感性分析通过综合多种环境影响因素反映区域生态系统的稳定情况,对其进行探索研究对于区域生态环境保护和可持续发展具有重要的意义[2,3]。关于生态敏感性的研究最早始于20世纪60年代的美国,麦克哈格(McHarg)在适宜性评价的基础上提出了生态敏感性分析模型。国内欧阳志云等[4]最早提出生态敏感性概念,并提出了中国生态敏感性分区及各分区的特点。生态敏感性的研究内容主要分为生态敏感性分析、生态敏感性评价及生态敏感性评价理论应用3个方面,并多结合遥感(remote sensing,RS)与地理信息系统(geographic information system,GIS)等技术手段进行研究[5,6,7]。如颜磊等[8]考虑自然和人文两类影响因子,选取7个指标,对北京市域生态敏感性进行综合评价; 张广创等[2]基于GIS对锡尔河中游生态敏感性空间分布特征及分异规律进行了分析。生态敏感性评价理论的应用则体现在生态安全格局构建[9]、生态红线划定[10]等研究中。研究尺度主要基于国家[11]、省域[12]、市域[8]、流域[13]等尺度。研究方法主要包括层次分析法、变异系数法、专家打分法等。目前关于生态敏感性的研究还处于探索与发展阶段,尚未形成统一标准的评价指标体系,且在敏感性影响因素方面重自然环境因素、人类干扰因素,造成评价结果存在极大的不确定性[3]。

延河流域作为黄土高原丘陵沟壑区典型区域,降雨时空分配严重不均,导致区域干旱频发,水土流失严重,加之受人类活动干扰的影响,生态环境十分脆弱。基于此,本文以延河流域为例,从自然环境、人类活动、生物干扰3个方面分别选取指标构建水土流失敏感性指数、生态风险敏感性指数和生物多样性敏感性指数,在此基础上构建综合生态敏感性模型,对延河流域生态敏感性时空演变特征进行分析,以期为延河流域甚至黄土高原相似地区的生态环境保护和可持续发展提供科学参考。

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

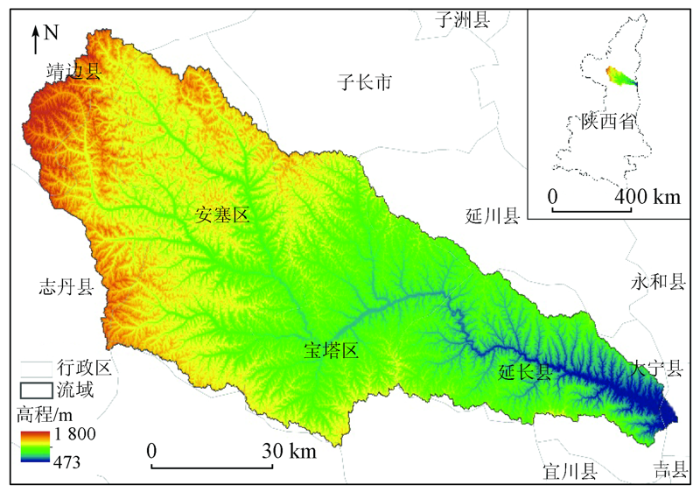

延河流域(图1)地处黄河流域中游陕西省北部,地理范围介于N36°23'~37°28',E108°40'~110°29'之间。延河是黄河的一级支流,为延安市第二大河。发源于靖边县白于山赐湾周山,由西北向东南,流经志丹、安塞、宝塔等区县,于延长县南河沟凉水岸附近汇入黄河,全长286.9 km,共有156条一级支流,主要支流有杏子河、坪桥川、蟠龙川、西川河等。流域总面积7 725 km2。该区域属于典型的黄土高原丘陵沟壑区,地形复杂,植被覆盖条件较差,水土流失情况十分严重,是黄土高原生态环境重点保护区域。

图1

1.2 数据源

本文所使用的研究数据主要有: ①延河流域30 m土地利用数据(参考1995年、2005年、2015年30 m土地利用数据,对1996年、2006年、2016年Landsat数据进行解译,划分为耕地、林地、草地、建设用地、水体、未利用地等6种类型,并进行样点核查与校正,解译精度较高,符合研究需求); ②延河流域及周围共17个气象站1996—2016年逐日降水数据,数据来源于中国气象数据网; ③数字高程数据(digital elevation model,DEM),分辨率30 m,来源于地理空间数据云平台; ④1:100万中国土壤数据集,来源于寒区旱区科学数据中心; ⑤归一化差值植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)数据,选取植被覆盖度较高、含云量较低、且时间相近的7—8月份的Landsat数据(来源于美国地质调查局),在ENVI5.3中进行预处理及NDVI计算。将所有数据在ArcGIS10.2中统一转化为WGS_1984_Albers投影坐标,并统一重采样为30 m×30 m的栅格数据。

2 研究方法

2.1 综合生态敏感性模型的构建

建立科学的生态敏感性模型,有助于对流域生态敏感性进行全面的评价,提高评价的科学性与合理性[2]。近些年来,延河流域受人类活动影响巨大,土地利用方式变化频繁,水土流失情况较为严重,生态环境十分脆弱。针对研究区目前的生态情况,本文从水土流失敏感性、生态风险敏感性、生物多样性敏感性3方面入手,基于空间距离指数构建综合生态敏感性模型。

2.1.1 水土流失敏感性指数

式中: A为土壤侵蚀量,t·hm-2·a-1; R为降水侵蚀力因子, MJ·mm·hm-2·h-1·a-1; K为土壤可蚀性因子, t·hm2·h·hm-2·MJ-1·mm-1; LS为坡度与坡长因子; C为地表覆盖因子; P为水土保持措施因子。

2.1.2 生态风险敏感性指数

式中: ERI为土地生态风险指数; Si为样地内第i种土地利用类型的面积; S为样地总面积; Wi为第i种土地利用类型生态风险强度权重。按照研究区土地利用斑块平均面积的2~5倍进行格网采样[19],具体采用4 km×4 km格网对研究区进行划分,将面积大于0.5个格网的作为一个单独样区,面积小于0.5个格网的合并到相邻样区,最终得到480个样区。对每个样区计算生态风险敏感性指数后将所获得的值赋予其所在样区的中心点,并在ArcGIS中插值以进行空间可视化表达[20]。根据前人研究成果并结合研究区特点[21,22],延河流域各种土地利用类型的生态风险强度权重分别为: 耕地0.314,林地0.035,草地0.055,水体0.06,建设用地0.402,未利用地0.134。

2.1.3 生物多样性敏感性指数

式中: i为景观单元,i=1,…,m; j为生态源地,j=1,…,n; MCR为从源j扩散到空间某点的最小累积阻力; f为反映MCR与变量(Dij×Ri)之间正向关系的函数; Dij为某一质点从源j扩散到空间某点穿过景观i的距离; Ri为景观表面i对该质点流向某个方向扩散的阻力。

由于延河流域无自然保护区,本文结合研究区特点,选取面积大于100 hm2且在空间上具有连续性的林地、水域作为生态源地[26]。

从自然因素和人类活动两方面考虑,以植被覆盖度表示自然环境影响,以土地利用类型表示人类活动干扰情况,选取植被覆盖度和土地利用类型作为阻力因子并将权重各设置为0.5[27],在ArcGIS10.2中利用cost distance工具构建最小阻力模型。

2.1.4 综合生态敏感性

当前研究在进行生态敏感性评价时多是选取一定的指标后,对指标赋予不同的权重,将多因子进行加权叠加计算综合生态敏感性。为克服传统赋权方法的主观性,本文采用基于空间距离指数的方法构建延河流域综合生态敏感性: 对水土流失敏感性指数、生态风险敏感性指数及生物多样性敏感性指数进行归一化处理,处理后的3个指数构成一个三维空间,分别取其最高值作为空间综合生态敏感性最高的点,计算空间中其他点到敏感性最高点的距离,距离越大,敏感性越低[28]。综合生态敏感性指数(comprehensive ecological sensitivity index,CESI)的计算公式如下:

式中: A为某一像元的水土流失敏感性指数; ERI为某一像元的生态风险敏感性指数; MCR为某一像元的生物多样性敏感性指数; 下标max表示最大值。

2.2 生态敏感性重心转移模型

1)生态敏感性重心转移距离。通过计算不同时期生态敏感性重心的转移距离,分析生态敏感性的时空演变特征。转移距离d的计算公式为:

式中: (xt+1,

2)生态敏感性重心转移角度。生态敏感性重心转移角度可以更加客观、精确地描述生态敏感性的重心转移方向。本研究以正北方向为起始方向,顺时针方向旋转角度逐渐增大,旋转的角度表示偏移正北方向的角度,范围为0°~360°。转移角度θ的计算公式为:

式中,θ为生态敏感性重心转移角度,值域为(-π/2,π/2),根据一定函数将所得值转化到0°~360°之间,并在应用时根据象限进行具体判断。

3 结果与分析

3.1 单指标生态敏感性时空变化特征

3.1.1 水土流失敏感性时空变化特征

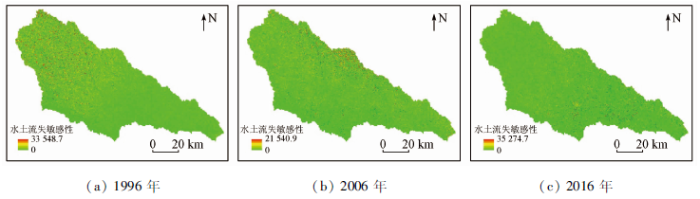

图2

3.1.2 生态风险敏感性时空变化特征

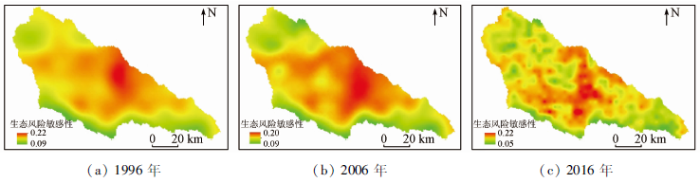

延河流域1996—2016年生态风险敏感性变化情况如图3所示。由图3可以看出,延河流域大部分区域生态风险敏感性较高。从空间分布上看,敏感性较高的区域主要分布在安塞区的华子坪至宝塔区甘谷驿的中游部分,从行政区上看主要位于流域中部的宝塔区以及安塞区和延长县的部分地区。而低敏感地区主要位于流域上游的靖边县、志丹县、安塞区交界的地区及流域中下游南部边缘地区。结合研究时段内延河流域土地利用覆盖情况进一步对延河流域生态敏感性进行分析。对比图4的土地利用覆盖图可以看出,延河流域1996—2016年间耕地面积不断减少,林地、草地及建设用地面积不断增加,流域中游人类活动较多的耕地及城镇建设用地区域生态风险敏感性较高,而土地利用覆盖类型以草地和林地为主的区域生态敏感性较低。从时间上看,延河流域生态风险敏感性总体降低。其中,生态风险敏感性最大值呈先减小后增加的趋势,主要是由于黄土高原“退耕还林(草)”工程在2010年前后由规模扩张转为成果巩固,且2010年后流域城镇化速度加快,尤其是延安市宝塔区,这使得城镇化程度较高的地方敏感性增大,致使敏感性最高值增加,但整体上来看,延河流域生态风险敏感性高的区域面积有所减小,低敏感区域面积逐渐增加,表明延河流域生态风险敏感性总体呈降低趋势。

图3

图4

3.1.3 生物多样性敏感性时空变化特征

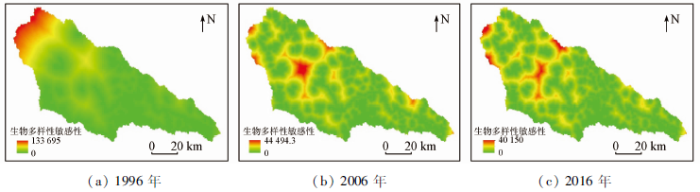

图5

3.2 综合生态敏感性时空变化特征

将生态敏感性根据自然断点法划分为不敏感、轻度敏感、中度敏感、重度敏感、极度敏感5个等级,并统计每个等级的面积,结果如表1所示。

表1 延河流域生态敏感性分级及面积统计

Tab.1

| 敏感性 级别 | 1996年 | 2006年 | 2016年 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 面积/ km2 | 比例/ % | 面积/ km2 | 比例/ % | 面积/ km2 | 比例/ % | |

| 不敏感 | 938.62 | 12.34 | 1 164.92 | 15.31 | 1 256.07 | 16.50 |

| 轻度敏感 | 2 264.91 | 29.75 | 1 954.29 | 25.67 | 2 668.15 | 35.05 |

| 中度敏感 | 2 364.33 | 31.06 | 2 173.55 | 28.55 | 2 078.20 | 27.30 |

| 重度敏感 | 1 225.01 | 16.09 | 1 456.84 | 19.14 | 1 174.94 | 15.44 |

| 极度敏感 | 819.24 | 10.76 | 862.51 | 11.33 | 434.75 | 5.71 |

| CESI均值 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | |||

研究结果表明,1996—2016年间,延河流域的生态敏感性总体降低,CESI均值在1996年和2006年持平,为1.38,到2016年增加到1.41,表明延河流域生态环境从2006年开始明显好转。由表1可以看出,延河流域生态敏感性为不敏感的面积整体呈上升趋势: 1996年不敏感区域面积占总面积的12.34%,到2006年上升为15.31%,2016年不敏感区域占总面积的比例达到16.50%。轻度敏感区域面积在1996—2016年间呈“V”型结构: 1996年面积比例为29.75%,2006年下降为25.67%,到2016年上升为35.05%。1996—2016年间中度敏感区域呈下降趋势: 从1996年占总面积的31.06%下降到2006年的28.55%,再下降到2016年的27.3%。重度敏感区域和极度敏感区域变化都呈倒“V”结构: 1996年生态敏感性为重度敏感、极度敏感的区域面积分别占总面积的16.09%和10.76%; 2006年重度敏感区域上升为19.14%,极度敏感区域有小幅上升,为11.33%; 2016年重度敏感区域下降为15.44%,极度敏感区域大幅度下降到5.71%。总体来看,重度、极度敏感区域面积在20 a间都有所下降。这说明延河流域“退耕还林(草)”及综合治理工程取得了积极的效果。

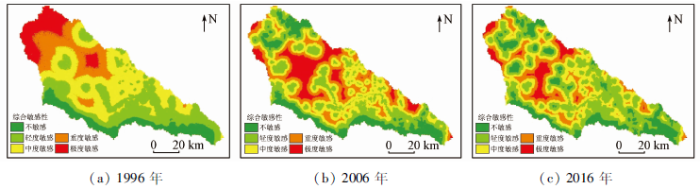

从空间分布上看,延河流域1996—2016年间不同等级生态敏感性分布情况有所变化,如图6所示。由图中可以看出,1996年重度、极度敏感区域主要分布在延河流域上游及中游安塞区部分地区,不敏感、轻度敏感地区在流域南部呈带状分布。2006年与1996年相比,上游大部分重度、极度敏感区域转为不敏感、轻度敏感,重度、极度敏感区域主要分布在安塞区中部地区及宝塔区、延长县部分地区,不敏感、轻度敏感区分布在流域南部边缘地区。2016年各级敏感性区域空间分布情况与2006年大致相同,但生态敏感性为重度、极度敏感的面积明显减少且分布更加分散。造成敏感性分布情况发生变化的原因主要有两点: 一是受人类活动影响,土地利用类型发生转变,使得敏感性随之变化; 二是在延河流域上游地区,梁多峁少,河床比降大,水土流失情况严重,因此在1996年流域上游地区生态风险敏感性较高,随着流域上游植被覆盖度的增加,水土流失情况有所缓解,生态敏感性随之减小。

图6

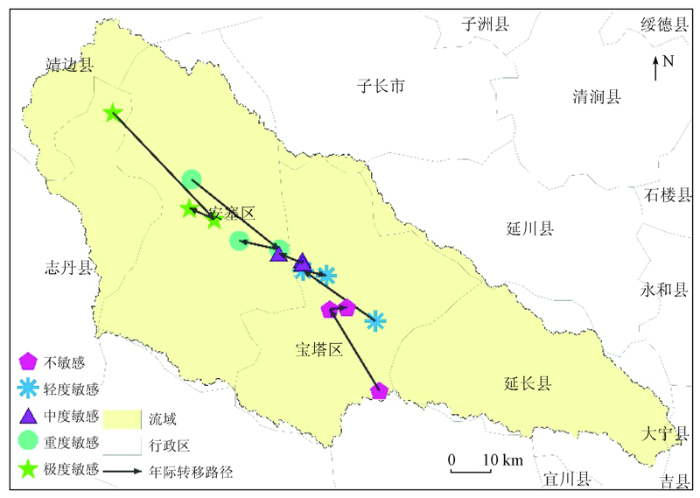

3.3 生态敏感性重心转移特征

为了进一步了解延河流域生态敏感性的时空变化特征,对延河流域不同时期不同等级的生态敏感性进行重心转移变化分析,见图7、表2。由图7及表2可知,延河流域1996—2016年间不同等级的生态敏感性重心都有一定的转移。1996年不敏感区域重心落在流域南部边缘,2006年向北偏西31.22°方向转移,转移距离23.404 km,2016年向东北方向小距离转移,总体呈向西北方向转移,转移距离较大。这是由于延河流域历史时期天然植被破坏严重,只有流域中下游南部边缘区留有天然次生林分布,“退耕还林(草)”工程实施以后,中上游部分耕地转换为林地草地,生态敏感性减小,因此不敏感区域重心向上游方向转移。轻度敏感区域重心转移情况与不敏感区域重心转移情况类似,1996年重心落在中下游分界部分,其后20 a里向上游方向转移16.426 km。中度敏感区域重心变化较小,总体向上游方向转移5.987 km。极度、重度敏感区域重心转移情况同不敏感、轻度敏感重心转移方向相反,1996年极度、重度敏感性区域重心分别落在上游、中上游分界部分,其后向流域下游方向转移,转移距离分别为30.036 km和19.087 km。综合图7及表2可以发现,各级生态敏感性区域重心逐渐向流域中部转移,这表明不同等级的生态敏感性区域在流域分布更加均匀且更加分散,流域各县(市)生态环境质量差异逐渐减小,生态环境治理已见成效。

图7

表2 1996—2016年生态敏感性重心转移距离及转移角度

Tab.2

| 敏感性 级别 | 1996—2006年 | 2006—2016年 | 1996—2016年 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 转移距 离/km | 转移角① 度/(°) | 转移距 离/km | 转移角 度/(°) | 转移距 离/km | 转移角 度/(°) | |

| 不敏感 | 23.404 | 328.78 | 4.205 | 83.72 | 21.964 | 338.77 |

| 轻度敏感 | 21.635 | 305.15 | 5.791 | 102.81 | 16.426 | 312.85 |

| 中度敏感 | 0.809 | 173.67 | 6.332 | 292.32 | 5.987 | 285.51 |

| 重度敏感 | 27.577 | 128.72 | 10.054 | 282.46 | 19.087 | 142.20 |

| 极度敏感 | 36.146 | 136.52 | 6.713 | 114.34 | 30.036 | 141.36 |

①: 以正北方向为0°。

4 结论与讨论

4.1 结论

本研究结合延河流域的多源数据,选取生态敏感性风险指数、水土流失敏感性指数、生物多样性敏感性指数基于空间距离构建流域CESI,综合分析了延河流域生态敏感性的时空演变特征,主要结论如下:

1)延河流域1996—2016年间生态敏感性总体呈降低趋势,不敏感、轻度敏感区域面积由1996年的3 203.53 km2增加到2016年的3 924.22 km2,重度、极度敏感区域面积由1996年的2 044.25 km2减少 到2016年的1 609.69 km2,综合生态敏感性指数由1996年的1.38上升为2016年的1.41。表明延河流域生态环境整体向好的方向发展,流域生态环境治理取得了积极成效。

2)1996—2016年延河流域生态敏感性分布情况变化较大,1996年生态敏感性较高区域集中分布在流域上游及流域中游部分地区,其后开始向中下游转移,2006年及2016年极度、重度敏感性区域主要位于流域中游及下游部分地区。而上游生态敏感性呈好转趋势。

3)1996—2016年间,延河流域各级生态敏感性重心发生较大变化,流域极度、重度敏感性区域重心向中下游方向转移,不敏感、轻度敏感性区域重心向中上游方向转移,各等级生态敏感性重心总体呈现向流域中心集中转移趋势,生态敏感性由1996年的集中分布转为2016年的集中与分散相结合的分布特点。

4)延河流域生态敏感性分布受土地利用方式影响较大,1996—2016年间,“退耕还林(草)”工程及延河流域综合治理工程对延河流域生态敏感性降低、生态环境好转起到了关键性作用,此外,在流域上游的梁峁丘陵沟壑区除受人类活动影响外,由于植被覆盖度的增加使得水土流失情况减弱,也是生态敏感性降低的重要原因。建议继续加大流域水土保持、植被恢复力度。

4.2 讨论

本文结合研究区特点,从相对独立的自然因素、人类干扰因素及生物多样性因素3方面选取敏感性指标,以此构建综合生态敏感性指数分析延河流域生态敏感性时空演变特征。在CESI构建方面,本文采取了基于生态距离的计算方法,一定程度上克服了传统根据专家知识进行赋权的主观性,并且为了验证该方法的可用性收集查阅了延河流域相关资料及前人研究成果[21,31-32],发现其与本文研究结果基本吻合,说明本文研究内容具有一定的可信度。此外,本文在分析生态敏感性时空变化时引入重力模型,研究不同等级的生态敏感性的重心转移特征,更加直观的体现了延河流域生态敏感性的时空演变趋势。但是本文仅对延河流域整体的时空演变特征进行了分析,尚未从行政单元或分区进行进一步研究,而不同时期、不同区域的生态敏感性特征及主要影响因素都可能有所差异,因此可以进一步在更小尺度单元上进行研究,使评价结果可以更加方便地应用到具体实践中。

参考文献

流域生态风险评价研究进展

[J].

The research progress and prospect of watershed ecological risk assessment

[J].DOI:10.5846/stxb URL [本文引用: 1]

基于GIS的锡尔河中游生态敏感性分析与评价

[J].

Analysis and evaluation of the ecological sensitivity in the middle reaches of the Syr Darya River based on GIS

[J].

基于空间距离指数的中国西北干旱内陆河流域生态敏感性时空演变特征——以石羊河流域为例

[J].

Temporal and spatial evolution of ecological sensitivity in arid inland river basins of northwest China based on spatial distance index:A case study of Shiyang River Basin

[J].

中国生态环境敏感性及其区域差异规律研究

[J].

China’s eco-environmental sensitivity and its spatial heterogeneity

[J].

基于GIS的星云湖流域生态敏感性评价

[J].

GIS-based ecologocal sensitivity analysis in Xingyun Lake Basin

[J].

基于生态敏感性分析的金银滩草原景区旅游功能区划

[J].

Tourism function zoning of Jinyintan grassland scenic area in Qinghai Province based on ecological sensitivity analysis

[J].

三峡库区重庆段生态与环境敏感性综合评价

[J].

RS and GIS-based assessment for eco-environmental sensitivity of the Three Gorges Reservoir area of Chongqing

[J].

北京市域生态敏感性综合评价

[J].

Integrated assessment on ecological sensitivity for Beijing

[J].

基于生态安全格局的山地丘陵区自然资源空间精准识别与管制方法

[J].

Precise identification and control method of natural resources space based on ecological security pattern in mountainous hilly area

[J].DOI:10.31497/zrzyxb.20200514 URL [本文引用: 1]

生态红线划定方法及其在长江岸线中的应用

[J].

Ecological red line demarcation method and its application in the Yangtze River coastline

[J].

中国生态环境敏感区评价

[J].

Evaluation of ecological sensitivity in China

[J].

云南省土地生态敏感性评价

[J].

Eco-sensitivity assessment of land in Yunnan Province

[J].

基于区统计方法的石羊河流域土地生态敏感性评价

[J].

Land ecological sensitivity evaluation of Shiyang River basin based on zonal statistics

[J].

基于USLE和GIS的水土流失敏感性空间分析——以河北太行山区为例

[J].

DOI:10.11821/dlyj201404002

[本文引用: 1]

以USLE方程为理论指导,遥感影像为主要数据源,基于ArcGIS 进行水土流失敏感性空间分析。选择降雨侵蚀力、土地利用类型、坡度、植被覆盖度等影响因子构建水土流失敏感性评价指标体系,在考虑不同因子影响作用大小的情况下,运用空间分析的方法按标准将水土流失敏感性分为五级;并以河北太行山区为例进行研究,利用危险性指数表征研究区水土流失敏感性大小,分析研究区在不同地理背景下的水土流失敏感区的空间分布特征。研究表明:河北太行山区的水土流失敏感性危险性指数为3.97;空间上水土流失敏感性分等级呈现明显的条带状分布;中度敏感区所占面积比例最大,为39.2%;整体水土流失敏感性中度偏重。

Sensitive evaluation and spatial analysis of soil and water loss based on USLE and GIS:Taking Taihang Mountain area of Hebei Province as an example

[J].

基于GIS和RUSLE的黄土高原小流域土壤侵蚀评估

[J].

Soil erosion assessment of small watershed in Loess Plateau based on GIS and RUSLE

[J].

基于土地利用变化的农牧交错带典型流域生态风险评价——以洋河为例

[J].

Landscape ecological risk assessment of farming-pastoral ecozone based on land use change:A case study of the Yanghe Watershed,China

[J].

基于GIS的大庆市土地利用生态风险分析

[J].

GIS-based analysis of ecological risk on land-use in Daqing City

[J].

长株潭城市群核心区土地利用生态风险评价

[J].

Ecological risk assessment of land use in core area of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban group

[J].

近20年来巢湖流域景观生态风险评估与时空演化机制

[J].

Landscape ecological risk assessment and its mechanism in Chaohu Basin during the past almost 20 years

[J].

基于RS和地统计学的福州市土地利用分析

[J].

Analysis of land use based on RS and geostatistics in Fuzhou City

[J].

延安市土地生态风险时空格局演变研究

[J].DOI:10.6046/gtzyyg.2020.01.17 [本文引用: 2]

Spatio-temporal variation in the land ecological risk of Yan’an City

[J].DOI:10.6046/gtzyyg.2020.01.17 [本文引用: 2]

陕西黄土台塬区土地生态风险时空差异性评价

[J].

Assessment on spatiotemporal ecological risk in loess highland region of Shaanxi Province

[J].

基于最小阻力模型的资源型城市景观安全格局诊断研究——以徐州市为例

[J].

Research on diagnosis of resource-based urban landscape safety pattern based on MCR model:A case study of Xuzhou City

[J].

基于MCR模型的大别山核心区生态安全格局异质性及优化

[J].

Analysis of spatial heterogeneity of ecological security based on MCR model and ecological pattern optimization in the Yuexi County of the Dabie Mountain Area

[J].DOI:10.31497/zrzyxb.20190408 URL [本文引用: 1]

生物保护的景观生态安全格局

[J].

Landscape ecological security patterns in biological conservation

[J].

疏勒河流域景观生态风险评价与生态安全格局优化构建

[J].

Landscape ecological risk assessment and landscape security pattern optimization in Shule River Basin

[J].

苏南地区土地利用的生态敏感性分区

[J].

Ecological sensitive zoning of land use in southern Jiangsu Province

[J].

基于RSEDI的石羊河流域绿洲区生态环境质量时空演变

[J].

Spatial and temporal evolution of eco-environmental quality in the oasis of Shiyang River Basin based on RSEDI

[J].

中国红树林与典型区红树林群落重心迁移特征及共性关系

[J].

Gravity transfer characteristics and common relationships of mangroves in China and mangrove communities in typical area

[J].

基于热力重心的广州城市热环境时空变化分析

[J].

Spatio-temporal changes of urban thermal environment with thermal centroid in Guangzhou

[J].

基于ArcGIS区统计的延安市土地生态敏感性评价

[J].

Land ecological sensitivity evaluation of Yan’an based on zonal statistics of ArcGIS

[J].