0 引言

我国正处于快速城镇化阶段[1],科学准确地划定城区范围,对快速城镇化时期下的公共政策以及城镇化进程等研究具有重要意义[2]。早在1955年颁布的《国务院关于划分城乡标准的规定》中,对城镇的建制就有明确的规定。该时期多推行“切块设市”、“切块设镇”的模式,利用行政地域范围可识别出城区范围。然而,改革开放以后,随着市场经济体制的推行,行政地域范围和地方经济逐渐联系在一起,造成在该时期我国各地出现大量县改市、乡改镇等的行政区划变动[3]。1993年《关于调整设市标准的报告》颁布后,设市设镇的条件放宽,进一步推动了撤县设市、撤乡设镇的热潮[4]。行政区划大量变动后,大部分乡村也被包含在城镇的行政范围中,此时再根据行政地域识别城区范围,则难以反映真实的城区建设现状,得出结果与实际结果误差较大[5]。

然而,基于高分辨率遥感影像数据的城区范围划定方法也存在一些不足。首先,高分辨率影像数据通常成本较高,且数据量大,处理费时耗力。其次,针对高精度影像进行城区划分时,由于光谱的复杂性,难以提出普适性的指标; 采用机器学习或者深度学习的方法时,由于方法内部机理不透明,无法阐述清楚划定的规则和结果。这导致在利用高分辨率遥感影像开展城区提取时,难以快速地对多个城市进行同样的城区提取操作,在全国尺度上不适应[25]。

第三次全国国土调查(以下简称“三调”)的成果数据为城区范围的提取提供了全局尺度高精度的研究数据。在《第三次全国国土调查技术规程》(以下简称《规程》)里对土地现状调查的精度规定为[26]: “城镇内部土地利用现状调查,采用优于0.2 m分辨率的航空遥感影像资料”。对各类图斑的最小上图图斑面积规定为[26]: “建设用地和设施农用地实地面积200 m2; 农用地(不含设施用地)实地面积400 m2; 其他地类实地面积600 m2,荒漠地区可适当减低精度,但不应低于1 500 m2; 对于有更高管理需求的地区,建设用地可适当提高调查精度”。更高精度的土地利用现状数据和更精细的成果数据图斑,为城区范围的划分提供了更科学更合理的全覆盖的基础数据。

此外,在“三调”成果数据集“城镇村及工矿用地”中,已完成基础的城区划分[26],主要包含城市(二级编码201)(以下简称城市201)、建制镇(二级编码202)(以下简称建制镇202)和村庄(二级编码203)(以下简称村庄203)。基于“三调”成果里基础的城区划分数据再进行精细的城区提取,可大大减少城区范围空间划定的工作量。

因此,本研究针对城区范围空间划定这一问题,在广泛调研的基础上,界定了城区范围的空间内涵,以“三调”成果数据为基底,辅以测绘地理信息、遥感等技术手段,综合考虑用地特征和地物功能判断、空间连接等多因素,提出了城区范围的空间划定方法。该方法同样可用于镇区范围的空间划分,旨在为我国城乡划分提供参考。

1 城区范围的概念内涵

1.1 城区的概念与属性特征

《通知》中对城区从行政、土地利用、空间等多角度进行了基本界定。从中可归纳出城区应当满足的3个属性: ①行政属性,城区是在市辖区和不设区的市的行政地域界限内,其不能突破所在城市的行政区划边界; ②土地利用属性,城区是区、市政府驻地实际建设且连接到的区域,未建设的土地不能包含在城区范围内; ③空间属性,城区是指区、市政府驻地实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域。对于分散在外围或周边的区域来说,还需要满足空间连接的条件,才可纳入城区范围。

1.2 城区范围的空间内涵

城区范围的空间内涵最早由周一星教授在1995年提出。其将城市地域分为行政地域、实体地域(景观地域)和功能地域[13]: “城市的实体地域是集中了各种城市设施,以非农业用地和非农业经济活动为主体的城市型景观分布范围,相当于城市建成区。”

城区实体地域即城区的空间范围,指按照城区实际建成情况识别后确定的范围,是实际开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。城区实体地域的概念衔接城市建成区的概念,两者具有相似的空间形态。建成区在空间上要求集中连片,一些面积较小的飞地或者空心地要经过一定的合并处理。城区实体地域则通过空间连接条件的限定,划出相对集中的实体地域范围。

从地理空间的角度解读城区概念,它同样满足城区的3类属性,并且在其基础上有进一步的界定: ①行政属性,城区实体地域在城区范围内划定,不可越过城区边界; ②土地利用属性,城区实体地域集中了各种城市设施,其内地物应该符合城市用地类型特征,相当于城市建成区; ③空间属性,城区实体地域在空间上实地可测,空间形态没有固定的规律,分散的实体地域应当在空间上连接。

1.3 其他相关概念

除城市建成区外,国内与城乡规划、城乡划分相关的术语包括市区、市域、中心城区、主城区、城市建设用地、城镇开发边界、城市空间增长边界等。除去城市建设用地外,其他概念均为考虑管理职能或者未来规划的边界,若非行政区划调整或者城市规划建设调整之外,其边界不会改变。因此这些概念术语不能反映城市发展的时空变化[29]。

2 城区范围的空间划定

2.1 数据准备

2.1.1 “三调”成果数据

“三调”对各类用地类型的图斑进行了明确标注,成果汇总于“第三次全国国土调查工作分类”(以下简称“三调”工作分类)数据中。该数据在GB/T 21010—2017的土地利用现状分类的基础上进行了部分修改[26]。

表1 城镇村及工矿用地数据集

Tab.1

| 一级编码 | 名称 | 二级编码 | 名称 |

|---|---|---|---|

| 20 | 城镇村及工矿用地 | 201 | 城市 |

| 201A | 城市独立工业用地 | ||

| 202 | 建制镇 | ||

| 202A | 建制镇独立工业用地 | ||

| 203 | 村庄 | ||

| 203A | 村庄独立工业用地 | ||

| 204 | 盐田及采矿用地 | ||

| 205 | 特殊用地 |

2.1.2 数据基准统一

数据的坐标、投影设置如下[26]: 投影,采用高斯-克吕格投影3°分带(CGCS2000_3_Degree_GK_CM_114E); 坐标系统,采用2000国家大地坐标系; 高程基准,采用1985国家高程基准。

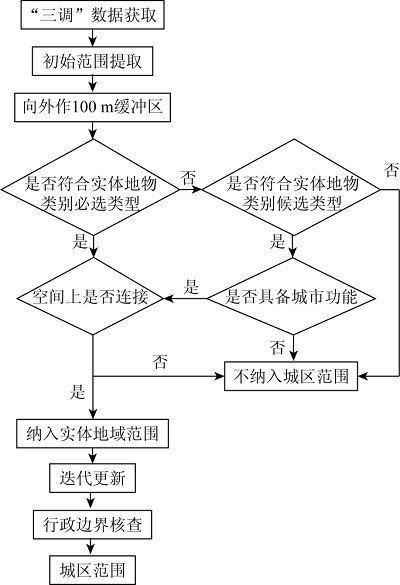

2.2 划定技术流程

总体流程图如图1所示。在广泛调研国内外研究方法的基础上,基于城区实体地域的概念内涵,建立了一套提取城区实体地域的方法。该方法以城市用地特征和地物功能、地物的空间连接关系、图斑所属的行政地域为确定依据,依次判断后得出城区实体地域范围,即城区的空间范围。

图1

2.2.1 初始范围提取

基于“三调”成果数据,可提取出城区实体地域划定的基础范围,在此基础上进行实体地域的确定。初始范围采用“三调”城市201和城市独立工业用地201A数据。其中,城市201数据指“城市居民点,以及与城市连片的和区政府、县级市政府所在地镇级辖区的商服、住宅、工业、机关、学校等单位用地,包括其范围内的其他各类用地”[26]。加载“三调”数据后,根据属性将二级编号为“201”和“201A”的数据导出,即获取城区实体地域划定的初始范围。

2.2.2 确定待纳入实体地域的图斑

根据初始范围的用地性质可知,城区初始范围已经包含了大部分的城区实体地域。在城区初始范围的基础上,向外判断其100 m缓冲范围内的图斑地类是否符合城区用地类型特征(2.2.2.1节)、空间上是否连接(2.2.2.2节)等。将符合条件的图斑认定为待纳入实体地域的图斑。

2.2.2.1 城区用地类型特征判断

根据土地利用类型区别城乡是城乡识别中常用的方法。商业服务业用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地和交通运输用地等4种用地类型常成片分布在城区范围内,成为区别城乡的主要用地类型差异。除去这4类用地类型之外,还有部分其他类型的土地与城市的发展密切相关,例如湿地、工矿用地、水域及水利设施用地、特殊用地等。然而,根据这些用地类型无法直接区分城乡,其城乡属性需进一步根据其所处地理位置和城市发展现状来区分。因此,考虑到城区和乡村功能的差异,基于“三调”工作分类,对城区实体地物类别作如下要求(表2)。

表2 城区实体地物类别及相关要求

Tab.2

| 序 号 | 编 码 | 一级类 | 最小面 积要求 | 必选/ 候选 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 00 | 湿地 | 400 m2 | 候选 | 仅考虑具备城市公园功能的湿地 |

| 2 | 05 | 商业服务业用地 | 200 m2 | 必选 | — |

| 3 | 06 | 工矿用地 | 200 m2 | 候选 | 仅考虑工业用地 |

| 4 | 07 | 住宅用地 | 200 m2 | 必选 | — |

| 5 | 08 | 公共管理与公共服务用地 | 200 m2 | 必选 | — |

| 6 | 09 | 特殊用地 | 400 m2 | 候选 | — |

| 7 | 10 | 交通运输用地 | 保持实际长宽比例 | 必选 | — |

| 8 | 11 | 水域及水利设施用地 | 400 m2 | 候选 | 仅考虑沟渠、干渠和水工建筑用地 |

在实体地域提取时,对缓冲区的图斑进行如下步骤用于城区用地特征判断:

1)若其图斑类别符合实体地物必选类别,则其用地属性满足城市用地特征,继续进行空间连接(2.2.2.2节)的判断。

2)若其符合实体地物候选类别,当其具备城市居住和承担城市生态涵养、休闲游憩、防护隔离、自然和历史文化保护及其他城市相关必要功能时,考虑将其纳入实体地域的待选范围。

3)若都不符合,则该类图斑在用地类型上不满足城市用地特征,其对城市的发展建设所承担的功能不大,因此不将其纳入。

2.2.2.2 空间连接判断

地物图斑与初始范围之间的空间关系主要判断两者之间是否连接。一般使两者空间上不连接的阻隔要素主要包括河流、高速公路和铁路等3种类型。若待纳入城区实体地域的地物图斑和城区初始范围之间无以上任一阻隔要素时,则认定两者空间上连接。否则,需考察阻隔要素是否对两侧地物起阻隔作用。

1)若有可供附近居民和车辆通行的桥梁、涵洞或隧道时,且桥梁、涵洞或隧道的两端分别到待纳入实体地域的地物图斑与初始范围的最短距离之和不大于100 m时,则认定两者空间上连接。

2)若待纳入实体地域的地物图斑与初始范围分别位于河流两侧,且有沟通两岸的轮渡时,当两侧地物分别到同侧的渡口或码头所在建设用地边界的距离不大于100 m时,则认定两者空间上连接。

将判定为与初始范围空间上连接的图斑纳入实体地域,若不满足空间连接条件,则不纳入实体地域。

2.2.3 迭代更新

考虑100 m的缓冲范围未必能将所有初始范围附近符合条件的地物都纳入,对于新纳入的地物应当进行在其基础上继续作缓冲处理,即迭代更新操作(重复2.2.2节步骤)。判断新纳入的图斑周围是否有满足条件的地物,若有,则也应当将其纳入。如果新纳入图斑的缓冲区内没有可以纳入的地物,则目前划定的实体地域边界即为城市目前发展建设的边界线,此时无需再进行迭代更新。

在迭代更新的过程中,往往出现因道路的延长将实体地域范围延伸至边缘乡村区域,此时根据城区用地特征判断很可能将乡村的建设用地或者一些离城市较远的飞地也纳入城区实体地域范围。因此,在实际操作中,一些线状要素,如道路、沟渠等,不参与迭代过程。

2.2.4 行政边界核查

对于迭代更新后的所有的待纳入实体地域的图斑,需要检查其是否属于划定城市的行政范围内。需要叠加“三调”的行政区数据,将越过该城市行政地域的图斑删除,最终与初始范围叠加,得到实体地域范围。

2.3 特殊情况说明

2.3.1 “城中村”划分

“城中村”是处于城市建设用地范围内的农村社区[30]。虽然部分“城中村”在土地权属上归集体所有,但是其实际已享受城市基础设施和公共设施服务。对于这一类特殊用地,在进行初始范围临近地物的缓冲分析时,按照城区用地特征的判断步骤进行。不考虑将被实体地域包围且不满足城区实体地物类型的“城中村”单独划入。

2.3.2 飞地划分

飞地常指“脱离城市集中连片建设范围而单独发展的建设用地图斑”[31]。若飞地存在于初始范围内,则直接纳入实体地域中。对于城市发展中实际存在的、非初始范围内的飞地,根据迭代更新的判断步骤考虑是否将其纳入。

3 实证研究

3.1 研究区选取

选取四川省巴中市作为实证研究对象。巴中市地处川陕两省交界的大巴山系米仓山南麓,属典型的山地城市。境内地貌多变、地形复杂、多河流,整个城市组团式地分布在河谷和山谷之间,是本研究提出的城区实体地域划分方法的理想实验地区。其下设2区3县,即巴州区、恩阳区、平昌县、南江县和通江县。实体地域划定范围为巴州区和恩阳区。

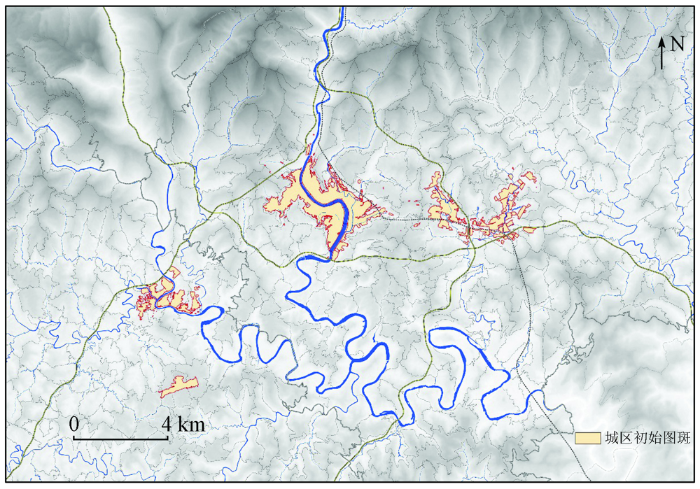

3.2 城区初始范围提取

图2

表3 城区初始范围各地类统计表

Tab.3

| 编码 | 名称 | 面积/hm2 | 占比/% |

|---|---|---|---|

| 01 | 耕地 | 27.13 | 0.86 |

| 02 | 种植园用地 | 6.6 | 0.21 |

| 03 | 林地 | 35.21 | 1.11 |

| 04 | 草地 | 1.19 | 0.04 |

| 05 | 商业服务业用地 | 275.96 | 8.72 |

| 06 | 工矿用地 | 307.09 | 9.71 |

| 07 | 住宅用地 | 1 367.24 | 43.21 |

| 08 | 公共管理与公共服务用地 | 505.57 | 15.97 |

| 09 | 特殊用地 | 36.18 | 1.14 |

| 10 | 交通运输用地 | 559.55 | 17.68 |

| 11 | 水域及水利设施用地 | 31.33 | 1.00 |

| 12 | 其他土地 | 11.16 | 0.35 |

| 合计 | 3 164.21 | 100.00 | |

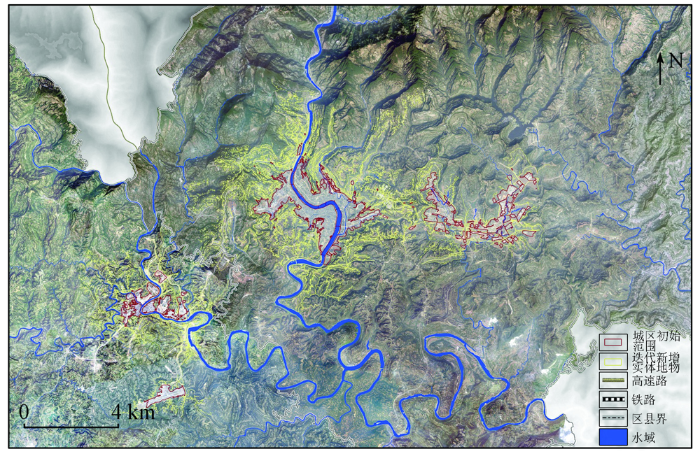

3.3 城区实体地域提取

图3

表4 新增实体地物面积占比情况

Tab.4

| 编码 | 名称 | 面积/hm2 | 占比/% |

|---|---|---|---|

| 00 | 湿地 | 77.53 | 1.90 |

| 05 | 商业服务业用地 | 123.18 | 3.03 |

| 06 | 工矿用地 | 106.42 | 2.61 |

| 07 | 住宅用地 | 1 444.11 | 35.46 |

| 08 | 公共管理与公共服务用地 | 65.23 | 1.60 |

| 09 | 特殊用地 | 37.34 | 0.92 |

| 10 | 交通运输用地 | 2 094.97 | 51.45 |

| 11 | 水域及水利设施用地 | 123.25 | 3.03 |

| 合计 | 4 072.03 | 100.00 |

3.4 精度分析

本研究提出的城区范围空间划分方法,其可靠性和高精度主要体现在以下2个方面。

2)划定方法的可靠性。本研究基于城市土地利用的真实类型和其与城区初始范围之间的空间关系,通过城区用地特征判断和空间连接判断,划定真实可测的城区范围。由于城市土地利用类型的客观性和唯一性,在地理空间上保证了划定结果和城市真实情况的一致性,不存在其他方法中的错分和漏分情况。

4 问题分析

4.1 阈值验证

为了验证缓冲阈值100 m的可靠性,采用150 m的阈值检验。在巴中市初始范围的基础上利用150 m的缓冲阈值进行城区实体地域的提取。然而,从第5次迭代更新操作开始,新增的实体地物总面积逐渐减少,并且趋向于一个定值,每次新增地物总面积均为145 hm2。后续迭代更新操作中,每次迭代结果里村庄实体地物面积占新增实体地物总面积、村庄实体地物图斑个数占新增实体地物图斑总数比例趋于稳定,直至第18次迭代,依然保持平稳比例。结合城镇村等用地图斑的分布情况,推断150 m距离阈值迭代较难自然终止。

4.2 与人口统计的关系

我国长期以来城镇化率的指标采用城镇人口与总人口的比值[33]。基于本研究划定的城区范围可在空间上确定城镇人口的空间统计范围。由于城区实体地域即为城市的实际建设区域,在这一区域上常住人口可认定为是城镇人口。然而,由于实体地域的边界往往呈现无规律的空间形态,与人口统计边界不完全重合。因此,在基于城区实体地域统计人口时,还需要进行一定的转换,将城区实体地域反映到对应的人口统计边界。

4.3 城区范围更新

我国正处于快速城镇化的时代,因而城区范围应当定期更新,以满足城镇化指标统计的相关要求。城区范围应当尽可能地反映城区的实际建设情况,同时考虑所付出的人力物力尽可能少。因而在更新城区范围时,可将上一期的城区范围作为该期的城区初始范围,在其基础上结合国土变更调查的相关数据进行修正、核查等工作。

5 结论

科学合理地划定城区范围,对统一国家各部门、各城市统计口径,和城市的管理、研究,具有重大意义。然而长期以来,我国尚未建立一套完整的提取城区边界的方法体系,各部门、各城市往往有各自的一套操作标准,这造成统计结果难以比较。

本研究针对城区划分的热点问题,基于《规定》中对于城区的划分依据,确定城区范围的空间概念,并且提出划定城区范围空间边界的方法。该方法基于“三调”成果数据,以土地的真实覆盖情况和与初始范围之间的空间关系为筛选标准,划定了城市范围的空间边界。该方法可同样运用于镇区范围的识别。

本研究结论如下:

1)通过与其他城区划分相关的术语对比,在遵循《规定》和《通知》里关于城区定义的基础上,明确城区范围的空间概念内涵,即城区实体地域,该范围反映了城市的实际建设情况,在空间上实地可测。

2)以高精度、全覆盖的“三调”数据为基底,建立了一套空间划定城区范围的方法流程,对城区提取过程中的难点问题做了明确的规定,从而能统一高效地在全国范围内划定城区范围。

3)以巴中市为例,采用本研究提出的方法划定巴中市的城区范围,实验结果证明该方法的可行性。通过对城区范围的划分,可有效在地理空间上划分城乡,对城镇化指标统计、城市下一步建设规划等工作具有一定指导意义。

本研究尚存在以下不足:

1)实证研究仅选取一座城市,结果具有局限性,未来可针对不同规模、不同地域位置、不同人口密度的城市开展研究,进行分类讨论。

2)城区划定过程中迭代次数的限制。由于城乡相互交错,空间上难以分割,如何设置合理的迭代次数从而解决划定过程中城区延伸的情况,还有待完善。

3)本研究划定的城区基于空间地理范围,而当前大部分统计工作的最小单元均为统计区划单元。如何有效统一城区空间范围和区划范围,使得划定结果具有统计意义,将是下一步需要研究的重点。

志谢

感谢巴中市政府提供的基础数据,感谢上海同济城市规划设计研究院成都分院吴伟国、吴童荣、邱艳娇、惠泽惠在本文制图制表过程中提供的帮助。

参考文献

中国城镇化进程中农地非农化的偏离与矫正

[J].

The Deviation and adjustments of farmland conversion in the process of urbanization in China

[J].

城镇化新形势下的城乡(人口)划分标准讨论

[J].

A discussion on the definition of urban/rural population in the Chinese urbanization process

[J].

城乡划分标准的变迁

[J].

The vicissitudes of urban and rural division standard

[J].

中国城市行政地域与实体地域的空间差异及优化整合

[J].

DOI:10.11821/dlyj020180881

[本文引用: 1]

中国的城市界定与行政区划紧密关联。根据2010年人口普查数据,系统分析不同尺度城市行政地域与城市实体地域的界定及其空间差异。主要结论:① 按照直辖市或地级市、设区的市和不设区的市、设街道的市和不设街道的市的层级,城市行政地域范围依次收缩,但是都大于城市实体地域范围。按照实体地域界定,2010年中国城市人口仅占30.18%。② 城市实体地域更能客观地反映城市位序规模的分布状态,而按照城市行政地域会导致规模或排序偏差。③ 未来在行政区划调整时,着重考虑撤县设市、增设地级市、确立乡级行政区划调整标准等,在建立城市实体地域时,可从独立市辖区、县城、特大镇等方面优化,并加强统计信息公开。

City administrative area and physical area in China:Spatial differences and integration strategies

[J].

我国城乡划分标准研究

[D].

Research on the standards of urban and rural division in China

[D].

城市建成区面积统计口径亟待统一——以杭州中心城区为例

[J].

Establishing a uniform standard for calculation of urban built-up area:With Hangzhou central city zone as an example

[J].

城镇建成区概念与界定方法体系研究——以浙江德清市武康镇为例

[J].

The concept and definition of urban built-up area:A case of Wukang Town in Zhejiang Province

[J].

英国城乡地域的划分:标准、方法与历程

[J].

British urban and rural areas division:Standard,approach,and process

[J].

城乡空间边界划分的国际经验及启示

[J].

International experience and enlightenment on the division of urban and rural spatial boundaries

[J].

建立中国城市的实体地域概念

[J].

DOI:10.11821/xb199504001

[本文引用: 2]

本文总结了我国在城市的行政地域与景观地域严重背离的情况下,继续使用行政地域区分城乡的种种弊端,认为解决这一问题的关键在于建立适合中国特点又具有国际可比性的城市实体地域概念,以此作为城乡划分及统计的地域基础,文章提出以下限人口规模、非农化水平和人口密度三个指标定义城市实体地域,并在大量实证研究的基础上,通过对中国城市空间形态的分类,提出了一套完整的划分实体地域的方法和工作程序。

Toward establishing the concept of physical urban area in China

[J].

城乡地域划分和城镇人口核定研究——以常熟市为例

[J].

Study on urban-rural Area division and urban population counting——The case of Changshu City

[J].

上海市城乡实体地域的划分

[J].

The division of urban and rural entities in Shanghai

[J].

Global land cover mapping from MODIS:Algorithms and early results

[J].DOI:10.1016/S0034-4257(02)00078-0 URL [本文引用: 1]

Mapping impervious surface expansion using medium-resolution satellite image time series:A case study in the Yangtze River Delta,China

[J].DOI:10.1080/01431161.2012.700424 URL [本文引用: 1]

Urban boundary extraction and urban sprawl measurement using high-resolution remote sensing images:A case study of China’s provincial capital

[C]

基于凸壳原理的杭州城市扩展形态演化分析

[J].

The evolution of urban expansion morphology in Hangzhou based on principle of convex hull

[J].

基于PCA/NDVI的森林覆盖遥感信息提取方法研究

[J].

An approach to the extraction of remotely-sensed information of forest coverage based on PCA/NDVI

[J].

基于J48决策树的面向对象方法的土地覆被信息提取

[J].

Land cover information extraction from remote sensing images using object-based image analysis method integrated with decision tree

[J].

Extraction and evolution analysis of urban built-up areas in Beijing,1984—2018

[J].DOI:10.1007/s12061-021-09374-7 URL [本文引用: 1]

城市建成区界定方法研究——以武汉市为例

[J].

Research on the method of defining urban built-up area:A case study of Wuhan city

[J].

基于PSPNet的遥感影像城市建成区提取及其优化方法

[J].

Remote sensing image urban bulit-up area extraction and optimization method based on PSPNet

[J].

基于电子地图兴趣点的城市建成区边界识别方法

[J].

DOI:10.11821/dlxb201606003

[本文引用: 1]

城市建成区边界是认识和研究城市的重要基础性信息,也是落实城市功能空间布局、实施界限管控的前提。但是,以往通过夜间灯光的强度、土地覆被或建筑覆盖率等信息获取城市空间范围的方法,由于受到数据精度和尺度限制,对城市社会经济活动的解释性不强,因而存在较大局限性。电子地图兴趣点(POI)作为城市空间分析的基础数据之一,直观且有效地反映了各类城市要素的集聚状况。本文基于POI与城市空间结构和城市要素空间分布的关联性,提出了一种新的通过POI密度分布来判别城市建成区边界的技术方法。为此,开发了Densi-Graph分析方法,用来分析POI密度等值线的变化趋势,在此基础上对城乡过渡地带的阈值识别的方法进行了理论分析,并讨论了单中心圆结构、双中心“鱼眼型”结构、双中心“子母型”结构等各类城市POI密度等值线的生长规律,证明了Densi-Graph分析方法的适用性。较之以往的城市建成区边界识别方法,这种方法的基础数据更加直观可信,分析结果也更加客观。运用这种方法,本文对全国地级以上城市的建成区边界进行了实证分析,探索了城市建成区边界的阈值及其与城市人口规模、城市所在区域之间的关系。

A novel method for identifying the boundary of urban built-up areas with POI data

[J].

城区边界遥感提取研究进展

[J].

Review on remote sensing extraction of urban boundary

[J].

快速城市化地区城乡关系协调研究——以广州市“城中村”改造为例

[J].

Research on the coordination be-tween urban and rural area in the rapid urbanization with the redevelopment of Guangzhou village-amid-the-city as a case

[J].

苏、锡、常建成区遥感方法提取及城市扩展分析

[J].

Built-up area extraction by RS and urban expansion analysis of Suzhou,Wuxi and Changzhou

[J].

国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发《第三次全国国土调查实施方案》的通知

[EB/OL]. http://gi.mnr.gov.cn/201811/t20181120_2367135.html.

Notice of the office of the third national land survey on the issuance of the implementation plan for the third national land survey

[EB/OL]. http://gi.mnr.gov.cn/201811/t20181120_2367135.html.