0 引言

NPP影响因子较多,主要包括气象因子(降水、气温等)、土壤条件、植被生理特性[9]等。光合作用“原料”之一为水,植物细胞内的自由水决定着植被代谢活动的强度,自由水含量越高代谢活动越旺盛[14]。温度对植物的影响主要在于植物的生理及生化过程都需要在适宜的温度下进行,适当的升温能够加快生长发育、降温会延缓生长发育,但极端的低温或高温都会对植物的正常生长造成阻碍,更甚者会造成植物死亡[15]。土壤条件、植被生理特性等因子深刻影响了植被对外界物质和能量的吸收方式与强度,进而对植被NPP产生重要影响[9]。此外,不同因子对植被NPP的影响并不是单一独立的,而是在地球复杂巨系统框架下呈现复杂的交互作用[9,16],导致精准解析NPP影响因子依然面临较大不确定性,这也是陆地生态系统研究中的重要内容。

洞庭湖流域是我国重要的长江集水蓄洪和生态区,其植被变化特征不仅影响了区域生态系统结构与质量,同时也会对长江流域生态环境产生显著影响,但该区域目前相应研究成果不足,分析洞庭湖流域植被NPP时空特征及其驱动因素具有较重要的理论与实践意义。鉴于上述问题,本文基于2000—2019年MODIS NPP数据产品,分析了20 a间洞庭湖流域NPP时空变化特征,并在此基础上结合流域气象与地表特征,利用地理探测器定量探究NPP驱动因素及因子间交互作用。研究结果有助于准确把握洞庭湖流域生态系统生产更新能力变化特征,并为生态保护与恢复政策的制定提供科学决策依据。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

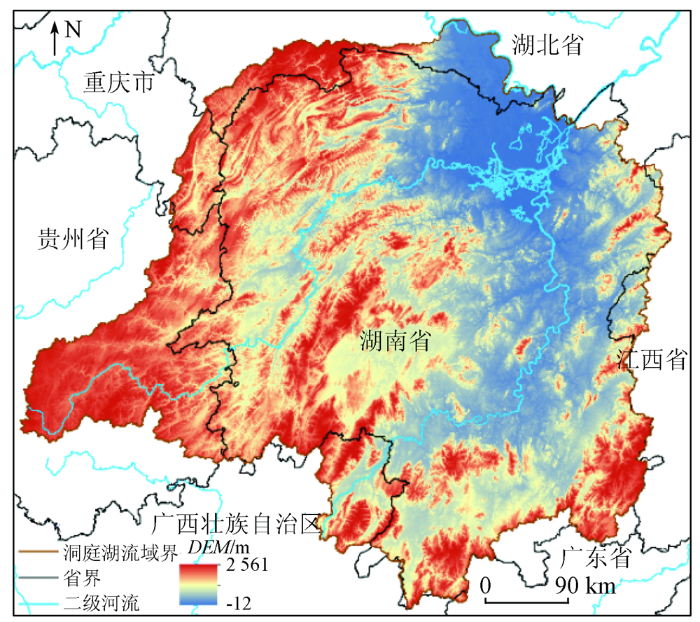

图1

1.2 数据源及预处理

本文基于遥感与地面多源数据,开展洞庭湖流域NPP时空特征及其驱动因子研究,数据说明如下:

1)NPP数据。本文采用2000—2019年的MOD17A3HGF数据集作为植被NPP的数据源(

2)气象数据。主要包括降水及气温数据,用于研究NPP气象驱动因子分析。数据来源于国家资源环境与数据中心(

3)土地利用数据。该数据主要用于分析不同用地类型NPP的空间差异性,数据来源于2001—2019年MODIS MCD12Q1数据集,该数据集包括5个分类产品,本文采用其中IGBP分类规则产品。

4)数字高程模型数据。数据由资源环境与数据中心发布的90 m STRM(shuttle Radar topography mission,SRTM)裁剪得到。

本文数据来源不一,数据格式差异较大,因此,本文将所有数据统一到WGS84 UTM投影,并重采样至1 km分辨率。

2 研究方法

为探讨洞庭湖流域NPP时空变化特征及其影响因子,本文首先采用地理信息系统时空分析方法分析NPP时空趋势,并采用重心模型等方法,研究NPP聚集效应及其迁移规律。在此基础上,利用相关性分析方法,分析了NPP与气象、地表参数的整体相关关系,最后采用地理探测器等方法,定量解析各驱动因子对NPP时空差异性的解释程度及其交互作用。

2.1 趋势分析

本文综合采用Theil-Sen Median与Mann-Kendall方法研究洞庭湖流域NPP长时序变化趋势[18],其计算公式为:

式中:

式中: sgn()为符号函数;

2.2 重心模型

重心是一个物理概念,表征物理受力平衡点的所在位置,在地理学中同样可以引入该概念用以对环境因子或人为影响在空间上“偏向”情况[19]进行描述。其计算公式如下:

式中:

2.3 地理探测器

地理探测器集成了探测因子驱动力的多种统计学方法,交互友好,使用方便,在地理环境或人为因素探测中得到广泛应用[20]。地理探测器中包含因子探测、风险探测、交互作用探测及生态探测4个模块,通过地理探测器的分析能够实现对多个影响因子对研究变量影响程度及因子间交互作用关系的研究。其中,因子探测及交互作用探测模块被广泛应用于地理现象与过程的驱动因子解析研究,具体原理如下:

1)因子探测。该模块能够检验研究变量的空间分异性,也能对影响因子之于研究变量的影响程度进行估计,结果以q值表达,公式为:

式中:

2)交互作用探测。该模块用于探测解释因子间的交互作用会对研究变量产生怎么样的结果,通过比较解释因子单独的q值与交互作用下q的相对大小分为非线性减弱、单因子非线性减弱、双因子增强、独立和非线性增强5种结果。对应关系如表1所示。

3 结果分析

3.1 洞庭湖流域植被NPP时空变化特征

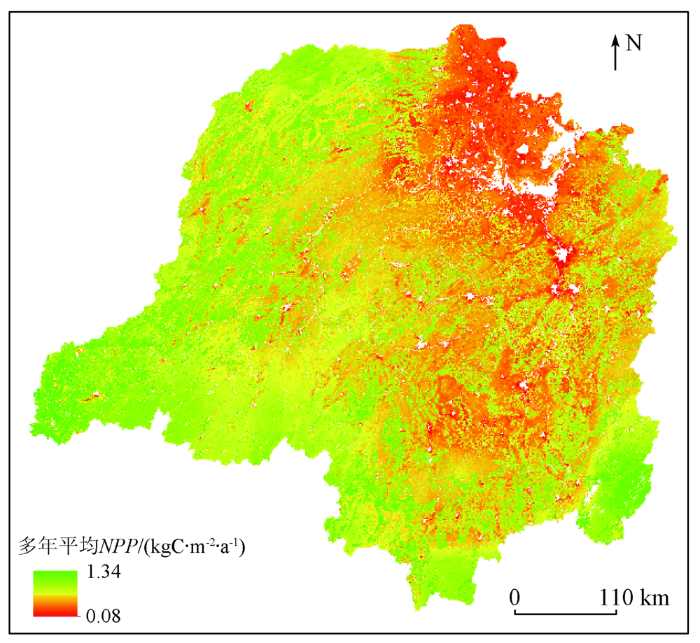

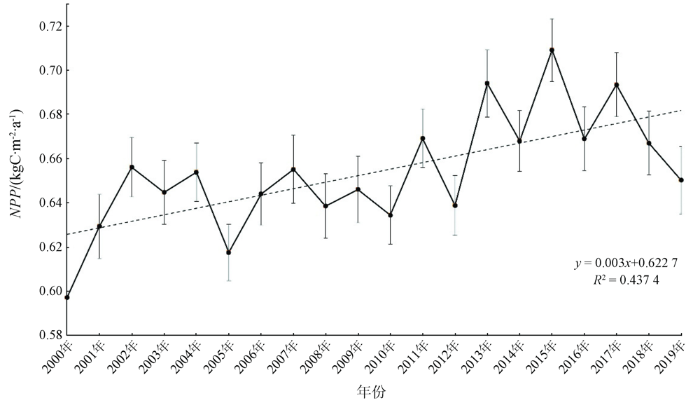

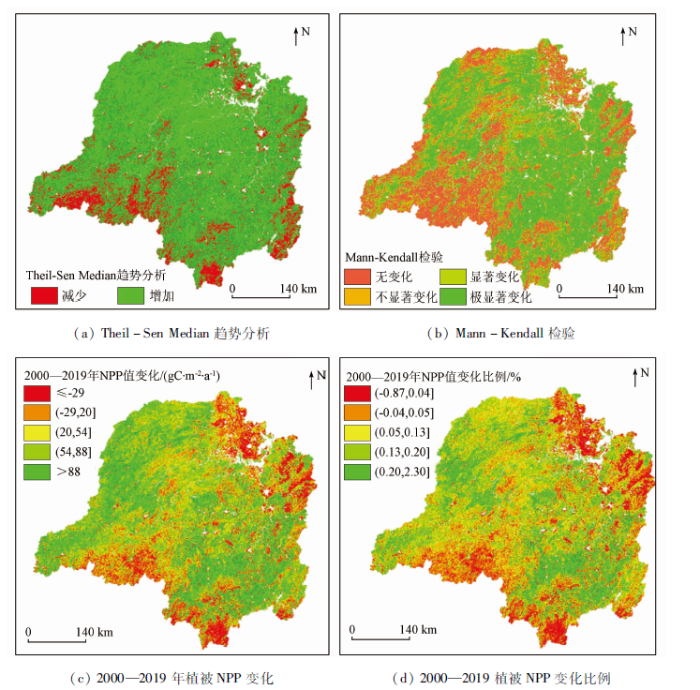

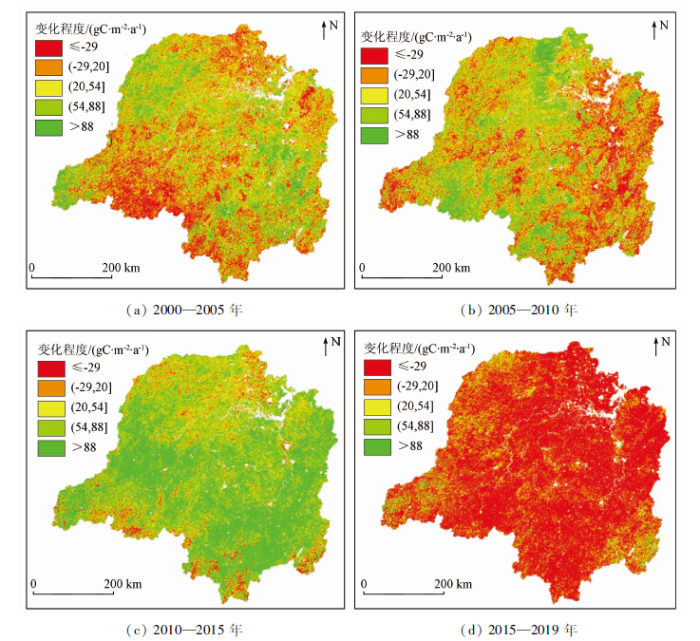

2000—2019年洞庭湖流域地表覆盖变化较为明显,如表2所示,表中,↗和↘分别表示某用地类型面积较上一年呈增加或减少态势。在此背景下,流域NPP空间分布如图2所示,其多年平均值为0.65 kgC/(m2·a),总体处于中等初级生产力水平。NPP高值区(>0.83 kgC/(m2·a))主要分布于流域西部及南部,低值区(<0.44 kgC/(m2·a))主要位于洞庭湖区附近及流域中部。从时间变化上看(图3),流域NPP呈较稳定的上升趋势(y=0.003x+0.622 7,R2=0.437,p<0.001)。此外,NPP的标准差呈微小变化趋势,表明流域植被生产力空间分布趋于稳定状态。图4显示了2000—2019年NPP变化的空间特征。趋势检验(图4(a)及(b))结果表明,植被NPP的减少主要分布在北部小范围、东南部及南部边缘的大部分地带,占流域总面积的21.78%,但这种变化不具有显著性; 而植被NPP增加的范围较为广泛,且主要表现为 “极显著增加”趋势,表明流域内从2000—2019年空间上植被生产力增强的普遍性。图4(c)及(d)进一步展示了NPP变化程度,流域大部分区域呈较明显增长趋势,特别是西北及中东部地区(增加超过88 gC/(m2·a)),而NPP降低区域在范围及强度上均远不及增加,再一次证实流域内生态系统“动力强化”的事实。进一步分析不同阶段NPP变化特征可以发现(图5),2000—2005年及2005—2010年NPP的变化较为均衡,增长与减少的比例在-30~88 gC/(m2·a)内均匀分布,且变化面积较接近; 2010—2015年和2015—2019年时期NPP变化较集中,前者为整体上的增加且大部分区域增幅超88 gC/(m2·a),后者则表现为一致的减少但减幅相对较小。综上可以发现,洞庭湖流域NPP在2000—2019年呈现较复杂的波动变化,主要原因可能是受流域气候条件的周期性变化,加之退耕还林还草等一系列人类活动的影响,导致研究区植被NPP变化出现复杂响应特征。

表2 2001—2019年洞庭湖流域土地利用二级类面积变化

Tab.2

| 年份 | 林地 | 草地 | 耕地 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 常绿针 叶林 | 常绿阔 叶林 | 落叶阔 叶林 | 混交林 | 木本稀 树草原 | 稀树草原 | 草地 | 耕地 | 耕地/自 然植被 | |

| 2001年 | 2 379 | 6 943 | 3 168 | 27 361 | 115 558 | 66 318 | 1 899 | 11 698 | 22 760 |

| 2002年 | ↗2 419 | ↗7 050 | ↗3 374 | ↗27 788 | ↘114 570 | ↘65 384 | ↘1 878 | ↗12 014 | ↗23 630 |

| 2003年 | ↘2 280 | ↘6 622 | ↗3 622 | ↘27 182 | ↗115 066 | ↘63 631 | ↘1 870 | ↗12 591 | ↗25 240 |

| 2004年 | ↘2 160 | ↘6 511 | ↗3 786 | ↘26 661 | ↗115 165 | ↘62 661 | ↘1 838 | ↗12 795 | ↗26 552 |

| 2005年 | ↘2 081 | ↘6 154 | ↗4 006 | ↘25 751 | ↗115 436 | ↗62 706 | ↗1 881 | ↗13 057 | ↗27 081 |

| 2006年 | ↘2 002 | ↘5 901 | ↗4 188 | ↘25 092 | ↗115 542 | ↗63 358 | ↘1 745 | ↘13 039 | ↗27 275 |

| 2007年 | ↘1 944 | ↘5 506 | ↗4 430 | ↘24 608 | ↘115 129 | ↗65 317 | ↗1 774 | ↗13 066 | ↘26 356 |

| 2008年 | ↘1 849 | ↘4 805 | ↗4 542 | ↘24 061 | ↗115 692 | ↗66 073 | ↗1 855 | ↗13 126 | ↘26 079 |

| 2009年 | ↗1 857 | ↘4 701 | ↗4 612 | ↘23 723 | ↗115 884 | ↗66 815 | ↘1 668 | ↘12 567 | ↗26 170 |

| 2010年 | ↗1 900 | ↗4 811 | ↗4 821 | ↗23 729 | ↘115 366 | ↗67 792 | ↘1 594 | ↘12 244 | ↘25 666 |

| 2011年 | ↗1 930 | ↗5 089 | ↗5 082 | ↘23 612 | ↘114 674 | ↗67 812 | ↗1 603 | ↘12 013 | ↗26 051 |

| 2012年 | ↗1 962 | ↗5 472 | ↗5 147 | ↗23 751 | ↘114 385 | ↘66 595 | ↗1 618 | ↘11 774 | ↗27049 |

| 2013年 | ↗1 996 | ↗6 223 | ↗4 928 | ↗24 049 | ↘113 266 | ↘66 318 | ↘1 584 | ↘11 578 | ↗27 700 |

| 2014年 | ↗2 093 | ↗7 225 | ↘4 789 | ↗25 179 | ↘111 579 | ↘65 933 | ↗1 679 | ↘11 447 | ↘27 597 |

| 2015年 | ↗2 110 | ↗8 182 | ↗4 888 | ↗26 992 | ↘109 240 | ↘65 109 | ↗1 737 | ↗11 516 | ↗27 619 |

| 2016年 | ↗2 137 | ↗8 571 | ↗4 950 | ↗28 011 | ↘107 972 | ↘63 996 | ↘1 732 | ↗11 521 | ↗28 384 |

| 2017年 | ↘2 125 | ↗9 351 | ↗5 184 | ↗29 176 | ↘105 259 | ↗64 488 | ↘1 705 | ↗11 926 | ↘27 919 |

| 2018年 | ↗2 285 | ↗10 886 | ↗5 737 | ↗31 015 | ↘102 356 | ↘63 081 | ↘1 608 | ↗11 934 | ↗28 173 |

| 2019年 | ↗2 299 | 10 248↘ | ↘5 704 | ↗31 817 | ↗103 293 | ↗63 566 | ↘1 451 | ↘11 465 | ↘27 164 |

| 总变化 | -80 | 3 305 | 2 536 | 4 456 | -12 265 | -2 752 | -448 | -233 | 4 404 |

图2

图2

洞庭湖流域2000—2019年多年平均NPP空间分布

Fig.2

Spatial pattern of multi-year average NPP in the Dongting Lake basin from 2000 to 2019

图3

图3

洞庭湖流域2000—2019年NPP年均值时序变化趋势

Fig.3

Temporal trend of multi-year average NPP in the Dongting Lake basin from 2000 to 2019

图4

图4

2000—2019年洞庭湖流域NPP时空变化特征

Fig.4

Spatial pattern of NPP in the Dongting Lake basin from 2000 to 2019

图5

图5

不同阶段洞庭湖流域NPP变化特征

Fig.5

Patterns of four phases of NPP in the Dongting Lake basin

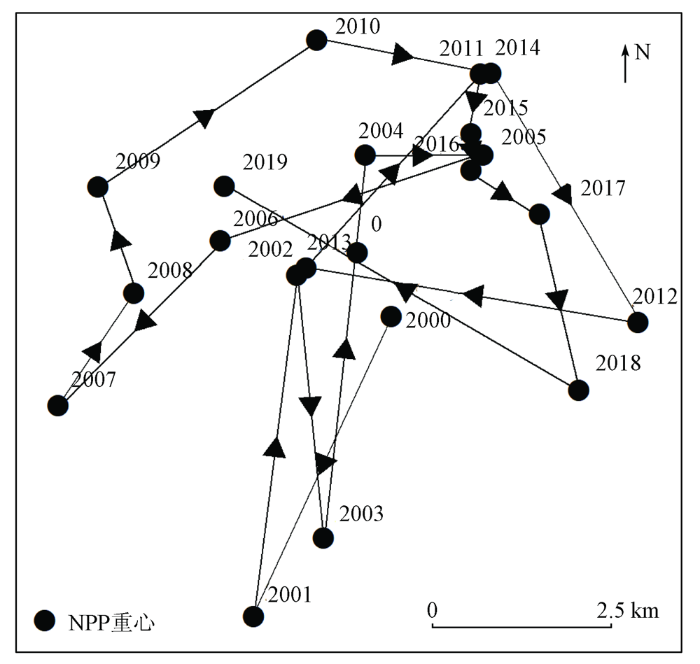

对洞庭湖流域NPP重心分布进行分析(图6),2000—2019年NPP重心变化较弱,迁移距离最长不超过5.8 km,总体上呈微弱西移趋势,不同阶段迁移轨迹较混乱。从方向轴上来讲,洞庭湖流域NPP在东北-西南和垂直向的大小分布更为平衡,容易发生重心沿此两轴线的交替变化,而在西北-东南和水平方向上,NPP的大小差距大于前面两方向,故发生此两轴线重心迁移的情况略少; 从迁移距离上来讲,最远的距离出现在2018—2019年和2003—2004年,均超过了5 000 m,表明这2个时间段洞庭湖该方向轴线上两端NPP出现了较大差距,形成了强拉扯力,而在2014—2018年之间每年NPP重心迁移距离都较小,研究区生态系统内部及环境扰动较小。

图6

图6

洞庭湖流域2000—2019年NPP重心迁移规律

Fig.6

Migration of center of the gravity of NPP in the Dongting Lake basin from 2000 to 2019

3.2 植被NPP变化驱动因素

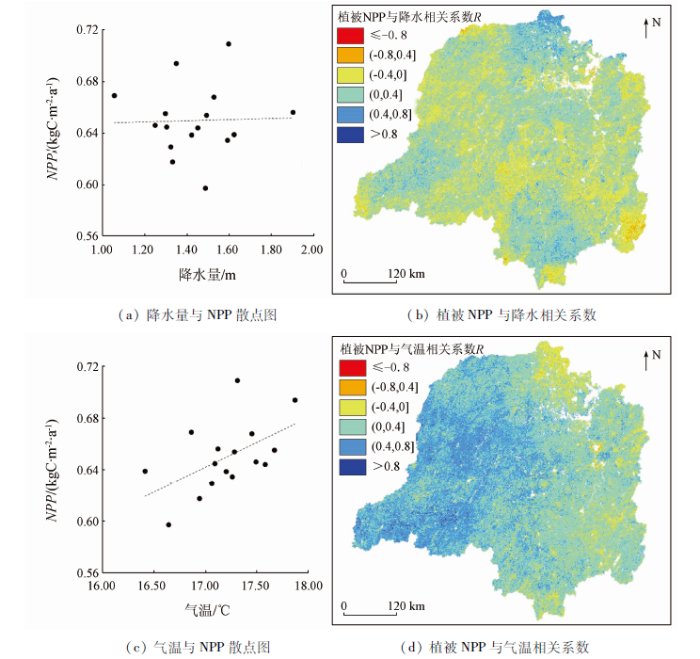

采用地理探测器对洞庭湖流域NPP时空变化的驱动因子进行探索。结果表明,土地利用变化对NPP时空差异性的解释程度最高(q= 0.162 0),其次分别为降水(q= 0.010 6)、DEM(q= 0.010 5)及气温(q= 0.003 22)。

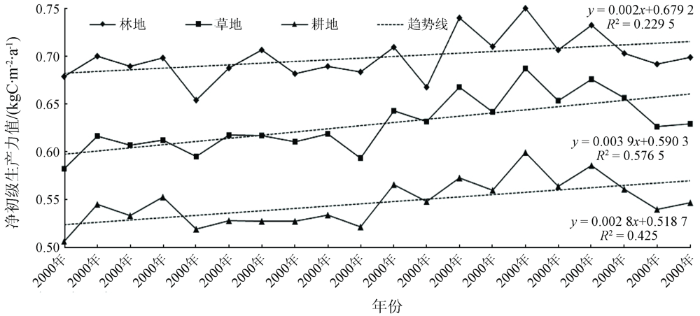

土地利用类型及其空间差异性直接决定了NPP的时空分布特征。不同用地类型NPP统计结果(图7)表明,林地NPP最高(0.70 kgC/(m2·a)),其次为草地(0.63 kgC/(m2·a))和耕地(0.55 kgC/(m2·a))。虽然各用地类型NPP值差异较大,但其变化趋势较为一致,均呈较显著上升趋势,其中草地的NPP增长速率最快,约为林地增长速率的2倍,而耕地介于两者之间。

图7

图7

洞庭湖流域2000—2019年不同地类NPP年均值时序变化趋势

Fig.7

Trends of NPP of different land use types in the Dongting Lake basin from 2000 to 2019

图8

图8

降水、气温与植被NPP相关性及其空间异质性

Fig.8

Scatters and Pearson’s correlation coefficient of precipitation and temperature with vegetal NPP

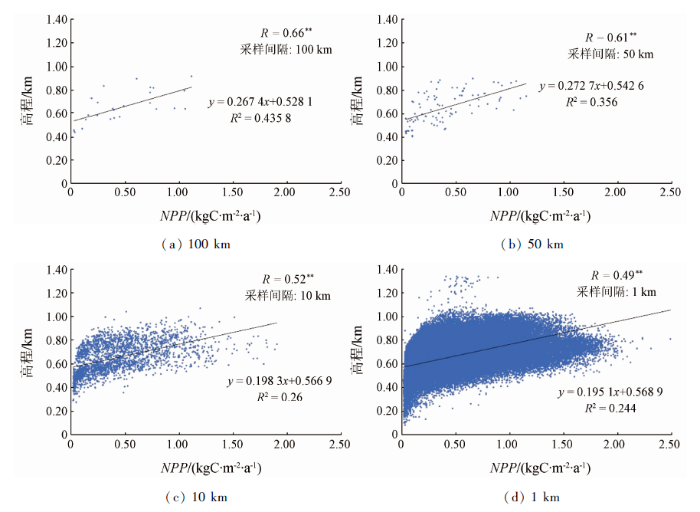

地形条件对于植被类型分布具有较大影响,同时不同下垫面特征也会对气象条件产生一定的间接作用,进而影响区域NPP分布特征。分析不同采样尺度下(1 km,10 km,50 km,100 km)高程与NPP的时空相关性(图9),发现两者均具有显著的正相关性,主要原因是洞庭湖流域地处丘陵地带,平原地带以耕地为主,而山坡则为林地为主。进一步统计结果表明,研究区内高生产力(>1.50 kgC/(m2·a))植被主要生长于0.6~0.9 km间,中等生产力(0.2~1.5 kgC/(m2·a))植被广泛分布于0.3~0.6 km之间,较低生产力(<0.2 kgC/(m2·a))植被则存在于低海拔地区。

图9

图9

洞庭湖流域高程与NPP不同尺度采样散点图

Fig.9

Scatters of DEM and NPP at four sampling intervals in the Dongting Lake basin at different scales

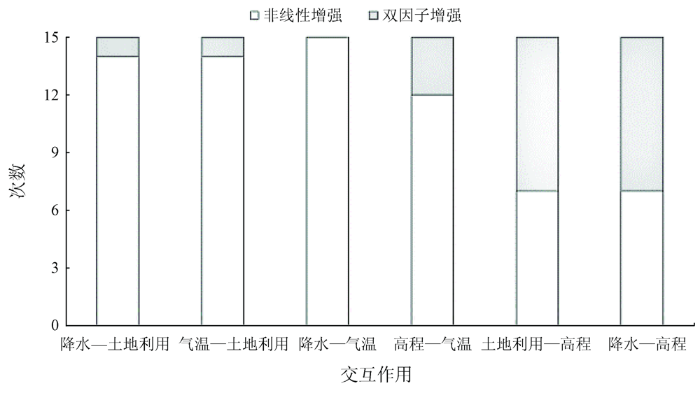

3.3 多因子交互作用

进一步探讨不同因子对研究区NPP影响的交互作用,结果表明,洞庭湖流域NPP各因子间主要表现为双因子增强或非线性增强,其中降水—土地利用、气温—土地利用、降水—气温、高程—气温组合呈现较显著的非线性增强特征,而土地利用—高程和降水—高程则为双因子增强及非线性增强交替出现(图10)。已有大量研究表明,作为气象系统中的重要参数,降水与气温间存在复杂的交互作用与反馈关系[21]。此外,土地利用变化作为地—气交互作用的重要因子,通过改变下垫面特征,对区域能量平衡与水文循环产生重要影响,进而影响区域与局地气象特征,并对NPP产生复杂的非线性叠加作用[22]。洞庭湖流域地形多山地丘陵、地貌多元,不同高程分布的优势植被差异显著,此外,不同地形地势条件对空气动力学特征也具有较强影响,从而影响区域气象条件。然而,相对于其他因子而言,地形特征变化较小,其长时序非线性加强相对较弱,导致其与其他因子的交互作用较多呈现双因子增加特征。上述多因子交互作用的研究结果有助于正确认识研究区植被NPP变化的内在机理,并为相关生态治理与规划提供科学的辅助依据,由于地理系统的复杂性特征,其交互作用的物理机制尚须进一步深入研究。

图10

图10

不同因子的典型交互作用统计

Fig.10

Statistics on the typical interactions of driving factors

4 讨论

综上,在全球气候变化及区域人类活动等多因子复杂交互作用下,2000—2019年间洞庭湖流域植被NPP呈现复杂的时空变化特征,对上述结果开展进一步分析,可以发现:

洞庭湖流域植被NPP的时间特征表现为波动上升的态势,表明在经历了一系列“退耕还林还草”等生态修复措施后,研究区植被生产力得到逐步提升,为促进区域生态系统可持续发展奠定了较好基础。另一方面,区域生态修复效果具有明显的空间异质性,NPP增长区域主要位于中部地势平坦地区,该区域主要为洞庭湖农业生产区,在地方政府的高度重视下,其生态系统服务价值得到较大的恢复与改善。然而,对于周边丘陵林地区域,NPP增长并不明显甚至出现一定的退化现象(如西南部武陵山片区等),未来需要进一步加强对森林区域的保护力度,避免森林质量退化导致的植被生产力减弱的风险。

洞庭湖流域植被NPP时空演化的影响因子较多,本文结果表明其主导驱动因子主要包括土地利用、降水、高程和气温。土地利用直接反映了植被类型及其时空分布特征,因而对流域NPP起到决定性作用。其他地形、气象因素等则通过影响植被光合作用方式与强度,直接影响了NPP总量。根据地理探测器分析结果,降水与高程对洞庭湖流域NPP的贡献特征较强,表明在亚热带湿润区的典型丘陵地带,水分与地形特征是区域植被生产力的主导外部因素。气温对洞庭湖流域植被NPP的贡献特征相对较小,表明在降水、地形等诸多因素的影响下,气温对植被光合作用的影响受到一定程度的削弱,其内在关联机制还有待于进一步野外实验监测予以解释与验证。

此外,不同因素对NPP的影响还存在较显著的交互作用,主要表现为“降水—土地利用”、“气温—土地利用”、“降水—气温”、“高程—气温”等因子间的非线性增强特征以及“土地利用—高程”和“降水—高程”等双因子增强。已有诸多研究表明,土地利用与气象条件间具有显著的交互作用。一方面,气象条件是影响植被长势等关键外部因素; 另一方面,土地利用变化过程通过改变下垫面特征,强烈改变了“地—气”界面水热交互通量,从而对不同尺度气象特征产生显著影响[23-24]。此外,气象条件与高程间的交互作用主要体现在随着海拔不断变化,其气压、温度、大气水汽等关键参数差异较大,从而对气象条件产生显著影响[25]; 同时,地形条件改变了下垫面粗糙程度,对风场具有较强影响,从而间接影响了温度与降水的形成过程[26]。上述结果表明,植被NPP成因机制具有显著的复杂性,任何单一因子均难以完全解释NPP时空演化的内在原因,从而为区域植被生产力成因分析与监测评估带来了极大难度,亟待进一步深入研究。

5 结论

本文针对长江中下游洞庭湖流域2000—2019年显著的植被变化特征,采用长时序遥感数据,系统分析了NPP时空变化特征及其内在影响因素,为理解流域植被变化、指导开展合理的生态治理与土地规划管理提供科学的辅助依据,主要结论有:

1)2000—2019年洞庭湖流域植被NPP多年均值为0.65 kgC/(m2·a),高值区域主要分布在流域西部及南部,而低值区域主要位于洞庭湖附近; 流域内植被多年平均NPP主要位于0.44~0.96 kgC/(m2·a)区间内,占据了整体的91.26%,相对于其他地区处于较高生产力水平。

2)2000—2019年,洞庭湖流域植被NPP发展变化较为稳定,且表现为上升趋势(y=0.003x+0.622 7,R2=0.437,p<0.001); 2019年相对于2000年,在洞庭湖流域东北及西南边缘植被NPP发生了较为明显的下降,而其他区域主要表现为不同程度的增长。植被NPP重心在流域内接近几何中心的位置,表明流域内植被NPP的分布较为均衡。

3)洞庭湖流域植被NPP总体上受气象因素(尤其是气温)影响较显著,但NPP空间特征则主要受土地利用影响较大,其次是降水、高程; 显著的2个因子交互作用中主要为非线性增强,少量为双因子增强,在生态恢复工作中应根据该特性发挥因子的协同影响效应,实现高效率改善。

未来研究将进一步定量化分析不同因素对研究区植被NPP变化的贡献率,并基于不同气候变化背景及人工干预条件下,开展流域NPP未来情景预测研究,以期客观揭示洞庭湖流域植被变化规律,更好地服务于区域生态规划,促进人与自然和谐发展。

参考文献

基于 MOD17A3 的中国陆地植被 NPP 变化特征分析

[J].

The characteristics of NPP of terrestrial vegetation in China based on MOD17A3 data

[J].

陆地生态系统净初级生产力的时空动态模拟研究进展

[J].

Research progress on spatial-temporal dynamic simulation model of net primary productivity of terrestrial ecosystems

[J].

中国陆地植被净初级生产力遥感估算

[J].

DOI:10.17521/cjpe.2007.0050

[本文引用: 1]

该文在综合分析已有光能利用率模型的基础上,构建了一个净初级生产力(NPP)遥感估算模型,该模型体现了3方面的特色:1)将植被覆盖分类引入模型,并考虑植被覆盖分类精度对 NPP 估算的影响,由它们共同决定不同植被覆盖类型的归一化植被指数(NDVI)最大值;2)根据误差最小的原则,利用中国的NPP实测数据,模拟出各植被类型的最大光能利用率,使之更符合中国的实际情况;3)根据区域蒸散模型来模拟水分胁迫因子,与土壤水分子模型相比,这在一定程度上对有关参数实行了简化,使其实际的可操作性得到加强。模拟结果表明,1989~1993年中国陆地植被NPP平均值为3.12 Pg C (1 Pg=10<sup>15</sup> g),NPP模拟值与观测值比较接近,690个实测点的平均相对误差为4.5%;进一步与其它模型模拟结果以及前人研究结果的比较表明,该文所构建的NPP遥感估算模型具有一定的可靠性,说明在区域及全球尺度上,利用地 理信息系统技术将遥感数据和各种观测数据集成在一起,并对NPP模型进行参数校正, 基本上可以实现全球范围不同生态系统NPP的动态监测。

Remote sensing estimation of net primary productivity of terrestrial vegetation in China

[J].

Modeling and monitoring terrestrial primary production in a changing global environment:Toward a multiscale synthesis of observation and simulation

[J].

西北干旱区植被净初级生产力的遥感估算及时空差异原因

[J].

Remote sensing estimation of net primary productivity of vegetation in arid area of Northwest China and its spatio-temporal differences

[J].

Terrestrial primary production for the conterminous United States derived from Landsat 30 m and MODIS 250 m

[J].DOI:10.1002/rse2.74 URL [本文引用: 1]

Global potential net primary production predicted from vegetation class precipitation and temperature

[J].DOI:10.1890/07-0850.1 URL [本文引用: 1]

近16年青海高原植被NPP时空格局变化及气候与人为因素的影响

[J].

Spatial-temporal change in vegetation net primary productivity and its response to climate and human activities in Qinghai Plateau in the past 16 years

[J].

中国森林生态系统净初级生产力时空分布及其对气候变化的响应研究综述

[J].

Forest ecosystem net primary productivity and its response to climate change in China:A review

[J].

青海省植被净初级生产力(NPP)时空格局变化及其驱动因素

[J].

Spatial and temporal patterns of planting NPP and its driving factors in Qinghai Province

[J].

温度对植物光合作用的影响

[J].

Effects of temperature on photosynthesis in plants

[J].

全流域蓄水与洞庭湖蓄洪能力

[J].

Water storage and flood storage capacity of Dongting Lake

[J].

2000—2015年武陵山区植被净初级生产力的时空动态特征及其驱动因子

[J].

Temporal and spatial dynamics of vegetation net primary productivity and its driving factors in Wuling Mountain area from 2000 to 2015

[J].

2000—2015年青藏高原植被时空变化格局及其对气候变化的响应

[J].

Temporal and spatial patterns of vegetation and its response to climate change in the Tibetan Plateau during 2000—2015

[J].DOI:10.31497/zrzyxb.20201016 URL [本文引用: 1]

地理探测器:原理与展望

[J].

DOI:10.11821/dlxb201701010

[本文引用: 1]

空间分异是自然和社会经济过程的空间表现,也是自亚里士多德以来人类认识自然的重要途径。地理探测器是探测空间分异性,以及揭示其背后驱动因子的一种新的统计学方法,此方法无线性假设,具有优雅的形式和明确的物理含义。基本思想是:假设研究区分为若干子区域,如果子区域的方差之和小于区域总方差,则存在空间分异性;如果两变量的空间分布趋于一致,则两者存在统计关联性。地理探测器q统计量,可用以度量空间分异性、探测解释因子、分析变量之间交互关系,已经在自然和社会科学多领域应用。本文阐述地理探测器的原理,并对其特点及应用进行了归纳总结,以利于读者方便灵活地使用地理探测器来认识、挖掘和利用空间分异性。

Geodetectors:Principles and prospects

[J].

气温,浓度和降水交互作用对作物生长和产量的影响

[J].

DOI:10.13287/j.1001-9332.201712.023

[本文引用: 1]

气温、大气CO<sub>2</sub>浓度和降水等气候因子是影响作物生长发育的关键因子,而不同的气候因子对作物的影响并非独立的,多气候因子交互作用对作物的影响目前已成为研究的焦点问题.研究不同气候因子交互作用的影响,其结果更接近作物生长的实际情况,有助于了解作物甚至作物生态系统对气候变化的真实响应.国内外关于不同气候因子对作物影响的报道较多,要全面总结不同气候因子交互作用对作物的影响是非常困难的.因此,本文只对近年来有关气温升高、大气CO<sub>2</sub>浓度增加和降水变化交互作用对作物生长发育、光合生理及产量影响的研究进展做一简要评述,并提出目前研究的不足和需要解决的关键问题,以期为气候变化对作物生长发育及产量影响的研究提供参考.

Effects of precipitation and concentration on crop growth and yield

[J].

Combined effects of precipitation and air temperature on soil moisture in different land covers in a humid basin

[J].DOI:10.1016/j.jhydrol.2015.11.016 URL [本文引用: 1]

A greening world enhances the surface-air temperature difference

[J].DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.12.210 URL [本文引用: 1]

Coverage-dependent amplifiers of vegetation change on global water cycle dynamics

[J].DOI:10.1016/j.jhydrol.2017.04.056 URL [本文引用: 1]

3种全球气压与温度模型的精度对比分析

[J].

Comparative analysis of accuracy of three global pressure and temperature models

[J].