0 引言

近年来对碳储量进行研究,特别是对土地利用与碳储量变化关系的探索引起了众多学者的关注[7-8]。土地利用作为影响碳储量变化的主要驱动因素,其变化会改变生态系统的组成与功能,对植被和土壤的固碳能力产生一定作用,从而影响到区域碳储量水平,对土地利用变化进行研究能够很好地分析土地利用对碳储量变化造成的影响[9]。众多专家学者运用多种模型模拟土地利用变化与碳储量的关系,吴佩君等[10]基于InVEST模型和元胞自动机(cellular automata,CA)模型分析广东省1980—2010年碳储量变化,并模拟了2040年城市扩张对碳储量的影响; Liang等[11]基于SD-CLUE-S模型和InVEST模型模拟了2018年不同情景不同尺度下张掖绿洲土地利用变化和碳储量变化,发现严格保护情景下绿洲拥有最大碳储量,并建议保护耕地和控制建设用地扩张; PLUS模型作为一种新开发的模型,综合了挖掘土地利用变化驱动机理的转化分析策略(例如logistic-CA模型)和基于浮现概率与竞争机制的格局分析策略(例如CLUE-S模型)的优势部分, 并结合种子生长机制和多目标算法,能够更加精确地分析土地利用变化,反映更为真实的景观状态。该模型目前已被运用在研究武汉市土地利用变化与驱动力的关系,以及预测2035年不同情景下土地利用变化中,但将该模型应用于生态系统碳储量定量评估的研究还较少[12]。

本文以中国西部地区重要中心城市西安市为研究区,采用2000年和2015年西安市土地利用数据和驱动因素,基于PLUS模型预测2030年不同情景下土地利用空间分布,并利用InVEST模型估算未来不同情景下碳储量的变化,探索碳储量的变化及其未来发展的趋势。研究可为优化西安市的土地利用格局、进行合理的生态决策和实现可持续发展提供参考。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

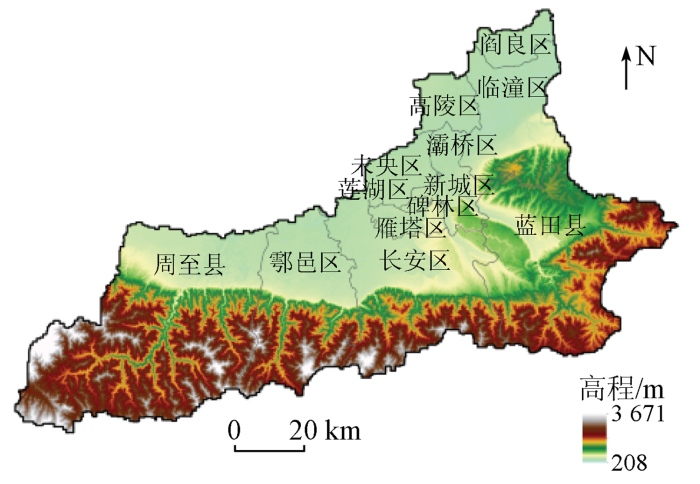

西安市(E107°40'~109°49',N33°42'~34°45')位于陕西省中部,属于关中平原城市群核心城市(图1)。西安市地处关中平原中部,地势南高北低,南部为秦岭山脉,北部为渭河冲积平原,东部为骊山丘陵区。气候属东亚暖温带半湿润大陆性季风气候。市内太白山国家级自然保护区有21种重点保护植物和20种重点保护动物,具有重要的生态价值。西安市经济发展重点集中在区域北部和东部,2015年全市生产总值为5 801.20亿元,约占全省的32.19%,总人口约870.56万人,人均国内生产总值(gross domestic product,GDP)为66 938元。西安市的发展对西北的发展起带动作用,以西安市为研究区,探索西安市未来发展趋势,探讨情景政策对西安市未来土地利用变化和碳储量影响,有助于研究在经济发展趋势下如何协调好与生态、自然发展的关系,对西北各大城市土地利用合理规划提供重要的指导意义。

图1

1.2 数据源

本研究中2000年和2015年2期西安市土地利用现状数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(

2 研究方法

2.1 PLUS模型

PLUS模型是由中国地质大学Liang等[12]开发的一个具有更高模拟精度和更能真实度量景观格局的土地利用模拟模型。PLUS模型主要由基于土地扩张分析策略(land expansion analysis strategy,LEAS)的转换规则挖掘模块和基于多类随机斑块种子机制的CA(CA based on multi-type random patch seeds,CARS)模块组成。LEAS模块提取初期土地利用向末期扩张的部分,并采用随机森林分类(random forest classification,RFC)算法挖掘土地利用类型的变化概率和惯性概率,探索驱动力与土地利用之间的关系,计算公式为:

式中: x为多种驱动力组成的向量; hn(x)为向量x的第n个决策树的预测类型; d的值为0或1,其中1为在栅格i上存在其他土地利用类型转化为该k类土地利用类型,0则为其他转化; M为决策树的总数; I为决策树集合的指示函数。

CARS模块主要为基于多类随机斑块种子的CA模型,用于模拟复杂的自然地理现象的空间变化。CARS通过一个自适应系数影响局部土地利用竞争和驱动土地利用数量变化来达到未来土地利用需求。该模块主要包含2部分:

1)宏观需求与局部竞争的反馈机制。该反馈机制主要达成多类随机斑块种子的生成,进而模拟计算土地利用类型k的总体概率O

式中:

2)多类随机斑块种子阈值递减。PLUS模型通过多类随机斑块种子阈值递减趋势,计算利用类型整体概率过程来演化多种土地利用类型的斑块。当土地利用k的邻域效应等于0时,总体概率为:

式中: r为范围0~1的随机值; μk为新生成土地利用类型k斑块的阈值。PLUS模型中生成的种子能生长成新的土地利用类型栅格,并逐渐组成新斑块群。在用地类型竞争的过程中PLUS模型通过阈值递减规则,利用阈值τ来评估轮盘赌所确定的地类,以限制地类的自发增长,促使结果更优。PLUS模型基于LEAS和CARS模块,能确定最优的土地利用布局,可以更好地模拟多种土地利用斑块变化,从而更好地支持规划政策以实现可持续发展。

2.2 土地利用情景设置

1)自然增长情景。依据2000—2015年土地利用转移矩阵结合Markov模型,以15 a为步长预测2030年自然增长情景下西安市各土地利用类型的面积。

2)生态保护情景。该情景主要考虑生态环境的发展,依据西安市土地利用总体规划中生态用地植被的增长率,以自然发展情景为基础,使耕地向建设用地转移概率减少50%,森林和草地向建设用地转移概率减少30%[14],适当减缓建设用地的高速扩张。此外,该情景还将太白山自然保护区作为限制区。

3)耕地保护情景。该情景主要保障粮食安全的来源耕地,是在保证西安市土地利用总体规划中耕地面积保有量的前提下,严格执行耕地占补政策达成耕地面积补充量目标,保障耕地面积[15]。同时按总体规划控制建设用地基本总量,并保障耕地所需水源的水域基本增长。

2.3 InVEST模型碳储量模块

式中: Ctotal为研究区总碳储量,t; Cabove为地上生物碳,t; Cbelow为地下生物碳,t; Csoil为土壤碳,t; Cdead为死亡有机碳,t。

3 结果与分析

3.1 2000—2015年西安市土地利用空间变化分析

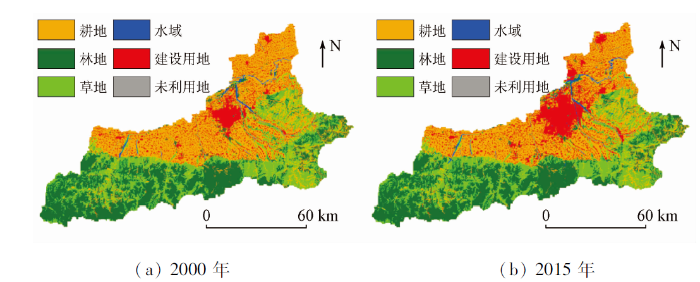

图2

图2

2000年和2015年土地利用变化空间分布

Fig.2

Spatial distribution of land use change in 2000 and 2015

表1 西安市2000—2015年土地利用转移矩阵

Tab.1

| 土地利用类型 | 2015年 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 耕地 | 林地 | 草地 | 水域 | 建设用地 | 未利用地 | 总和 | ||

| 2000年 | 耕地 | 312 081 | 5 334 | 11 333 | 2 747 | 47 615 | 49 | 379 159 |

| 林地 | 3 596 | 267 261 | 6 846 | 460 | 2 568 | 42 | 280 773 | |

| 草地 | 12 732 | 8 407 | 179 967 | 592 | 1 729 | 29 | 203 456 | |

| 水域 | 1 531 | 398 | 379 | 7 839 | 620 | 0 | 10 767 | |

| 建设用地 | 7 572 | 401 | 366 | 127 | 72 813 | 1 | 81 280 | |

| 未利用地 | 49 | 0 | 1 | 0 | 9 | 188 | 247 | |

| 总和 | 337 561 | 281 801 | 198 892 | 11 765 | 125 354 | 309 | 955 682 | |

依据图2和表1得出,2000年耕地和林地面积占比较大,分别为39.67%和29.38%,草地、建设用地和水域占比分别为21.29%,8.50%和1.13%,未利用地仅占0.03%。相比于2000年,2015年西安市耕地面积大幅减少,主要向建设用地和草地转化。林地和草地面积变化率不大,水域和未利用地面积小幅增加。建设用地则表现出明显的扩张趋势,2000—2015年面积增幅为54.22%。耕地面积大幅减少的原因是耕地主要受到建设用地侵占,林地和草地虽向耕地转移,但以转出为主。建设用地的强烈扩张趋势表明,2000—2015年西安市呈现出明显的经济发展态势,第二和第三产业不断发展,城区大幅度向周边扩张,然而经济增长、城市高速扩张所带来的人口增长和基础设施的建设也会造成一定的生态压力。

3.2 模型精度验证

本研究基于2000年土地利用数据结合驱动力数据,应用PLUS模型模拟2015年土地利用空间分布,采用Kappa系数对模拟的2015年西安市土地利用与实际的2015年西安市土地利用进行精度检验,验证结果显示Kappa系数为0.857,满足研究要求。

3.3 不同情景下土地利用空间变化分析

根据PLUS模型模拟预测的2030年自然增长情景下的土地利用分布(图3),可以得出,自然增长情景延续了2000—2015年土地利用变化趋势,2015—2030年耕地面积减少了30 251 hm2。草地也呈现出减小趋势,面积减少4 891 hm2,林地和水域面积小幅增加。其中草地主要向建设用地转移,这表明建设用地在向耕地扩张的同时,也将逐渐开始向草地扩张,建设用地面积增幅为27.35%。

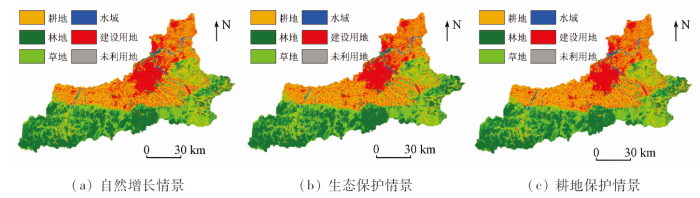

图3

图3

模拟2030年不同情景下的土地利用变化空间分布

Fig.3

Spatial distribution of land use change under different scenarios in 2030

生态保护情景下由于采取了水源保护、退耕还林和退耕还草等措施,在避免了林地和草地转移的同时,耕地适当向林地和草地转入。2015—2030年间耕地面积减少了38 313 hm2。林地和草地呈现出较大增幅,面积分别增加了8 440 hm2和6 026 hm2,主要转入来源为耕地。该情景下建设用地高速扩张得到有效控制,增幅有所放缓,为18.40%。由《西安市土地利用总体规划(2006—2020)》可知,西安市采取了全流域治理、水源保护和生态修复等措施,保障水质保护水环境,故在此基础上生态保护情景模拟的2030年水域面积,保障了基础水域的同时面积相比自然增长情景增加了212 hm2。

耕地保护情景下,建设用地的扩张程度有所放缓,但仍保持着增长趋势,对周边农田侵占没有自然增长情景强烈,且由于保护措施的存在,基本农田面积得到保护,占补平衡政策得到贯彻,因此,至2030年模拟出的耕地面积降幅为4.16%,比自然增长情景低4.80%,该情景下2015—2030年,建设用地面积增加了27 826 hm2,林地和草地2种地类面积分别下降了7 137 hm2和8 074 hm2,2种地类下降部分面积总和超过了耕地,其中林地主要向草地和建设用地转移,草地主要向林地和建设用地转移。

3.4 不同情景下的碳储量变化分析

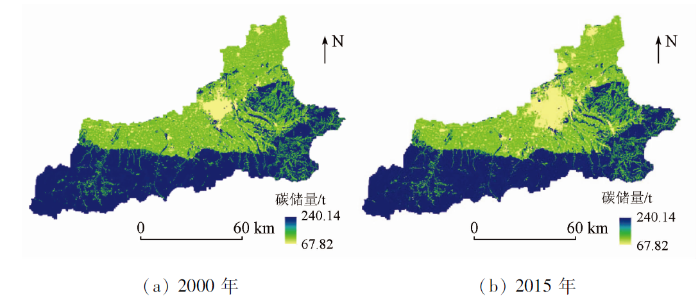

西安市2000—2015年总碳储量呈现下降趋势,由1.65×108 t下降为1.63×108 t(图4),减少了2.49×106 t,城市化进程加快,建设用地迅速向耕地侵占,原本为林地和草地这些高植被覆盖率的高碳密度区域向耕地和建设用地等低碳密度区转化,这是导致该趋势出现的主要原因。在这种变化趋势下,所模拟的自然增长情景下的碳储量持续下降,2015—2030年总碳储量减少2.14×106 t。

图4

图4

2000年和2015年碳储量空间分布

Fig.4

Spatial distribution of carbon storage in 2000 and 2015

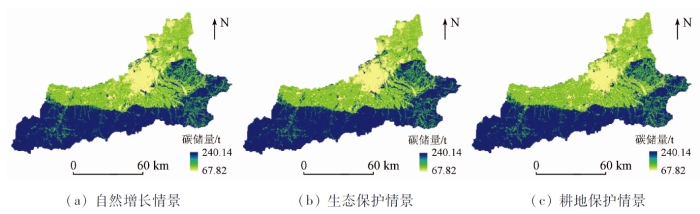

生态保护情景下,2030年总碳储量在2015年基础上增加了6.92×105 t,总量比自然增长情景高2.83×106 t(图5)。其中林地提供了6.97×107 t,是所有用地类型中最主要的碳储量供给来源,草地的碳储量增加了2.56×106 t,增量上超过了林地。水源保护使得水域的碳储量相比自然增长情景增加了23 271.24 t。总体来说,采取生态保护措施得到了相当明显的生态效益。生态保护情景限制了林地和草地的转化,植被碳库得到保存。以地下生物碳为例,林地和草地植物根系的地下生物碳比耕地高,生态保护情景减少林草向耕地转移,保护了森林与草地的碳汇功能。在对水源进行保护和治理的同时也保护了湿地滩涂中的植物,同样起到了保护碳库的作用。采取一定的生态保护措施可以有效地降低碳储量的损失,恢复区域碳储量水平,达到一定的固碳效果,提高区域生态价值。

图5

图5

模拟2030年不同情景下的碳储量空间分布

Fig.5

Spatial distribution of carbon storage under different scenarios in 2030

耕地保护情景下的碳储量表现出更为强烈的下降趋势,2030年总碳储量下降为1.60×108 t,比自然增长情景低1.07×106 t。对耕地的保护使得建设用地扩张转向林地和草地等生态用地,土地利用变化致使高碳密度的植被碳库转移,是造成碳储量下降的主要原因。该情景耕地提供了3.71×107 t碳储量,比自然增长情景高1.86×106 t,但耕地碳储量增长并未完全弥补林地和草地减少所造成的碳储量损失,相比于自然增长情景,林地的碳储量减少了1.82×106 t,草地碳储量减少了7.40×105 t。虽然耕地保护情景保证了经济效益,但也导致了一定的生态效益损失。

3.5 碳密度变化分析

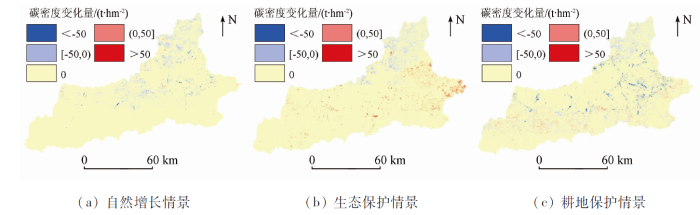

图6为不同情景下碳密度变化量的空间分布。以50 t/hm2为界,将其划分为5类,>50 t/hm2为高增长区、(0,50] t/hm2为较高增长区、0 t/hm2为未变化区、[-50,0) t/hm2为较高减少区、<-50 t/hm2为高减少区。

图6

图6

2015—2030年不同情景下碳密度变化量的空间分布

Fig.6

Spatial distribution of carbon density changes under different scenarios from 2015 to 2030

由图6可知,2015—2030年3种情景下碳密度变化量主体上虽呈现出不变的趋势,但耕地保护情景碳密度变化更为明显,变化率为6.89%,比自然增长情景高3.18%,比生态保护情景高2.76%。自然增长情景下碳密度降为168.20 t/hm2,碳密度变化减少区主要集中在北部,整体占比为3.65%,其中较高减少区占全域的3.15%,高减少区仅占0.50%,北部碳密度减少与建设用地向耕地和草地扩张相关。而增长区集中在东部骊山丘陵区,这与东部林地增长所产生的固碳作用有关,虽然75.29%的碳密度增长区都表现出高增长,但全局的占比远低于减少区,仅占全域的0.05%。由碳密度的增减情况及其占比可以得出,自然增长情景下碳密度整体上虽呈现减少趋势,但并未表现为剧烈的减少。

生态保护情景下碳密度增长到171.16 t/hm2,其中增长区占比提升至1.57%,以高增长区为主,由于生态措施保护了南部秦岭山麓林草的自然演替,南部地区开始表现出增长。碳密度减少区略低于自然增长情景,占比为2.55%,主要集中在高GDP增长的中部、北部,以较高减少区为主,占所有减少区的98.56%。与自然增长情景减少区的聚集化相反,生态保护情景下减少区呈现出相对破碎化的分布,或与建设用地向周边耕地扩张有关。

耕地保护情景下碳密度表现出更为显著的下降趋势,2030年碳密度下降为167.08 t/hm2,其中增长区占比为1.78%,与生态保护情景相似,不同的是以较高增长区为主,结合土地利用转移可以得出,林草转化是造成的增长区增多的主要原因,增长区的主导增长类型转变也表明了该情景下整体碳密度向着更低方向转化,反而降低了整体碳储量水平。碳密度的减少区占比为5.19%,以较高减少区为主,占所有减少区的66.09%。碳密度整体变化率的增高、主导增长区转变以及高减少区的占比扩大,且减少区分布在向东和向南方向所表现出较高的斑块聚集特征,意味着建设用地开始向东部、南部集中性扩张,表明该情景对生态全局的影响更为强烈。

4 结论与讨论

基于PLUS模型和InVEST模型对西安市2030年多情景土地利用进行模拟以及碳储量进行评估,得到以下结论:

1)PLUS模型基于LEAS模块和CARS模块更好地挖掘了用地类型的转换概率,能够更加精确模拟景观格局,以西安市为研究区模拟2015年土地利用取得了较高的模拟精度,Kappa系数为0.857。研究区所模拟的区域扩张具有斑块聚集性变化趋势,斑块变化特征也体现了模型在模拟斑块级变化的特点,表明模型在模拟城市斑块生长和复杂景观格局上具有优势。然而与其他模型一样,PLUS模型中存在部分经验性参数设置,经验性参数虽有助于研究者达成模拟需求,但也会造成一定的不确定性影响。

2)本研究基于PLUS和InVEST模型评估了时间与空间上碳储量变化,然而目前只考虑了土地利用变化,实际上InVEST模拟所需不同用地类型碳密度如林地受树龄变化等因素影响存在动态变化特点。受限于研究区选取的范围和全域采样的难度,未来可通过小范围实验的方式: 一方面修正用地类型碳密度参数; 另一方面通过在不同年份进行采样确定区域用地类型碳密度动态变化趋势,预测未来碳密度变化,修正并确定更为准确的碳密度参数设置以提高预测的准确度。

3)通过对西安市碳储量时空变化进行模拟与预测发现,现行土地利用转移趋势使得高碳密度用地转向低碳密度用地,降低区域碳储量水平。为维持与恢复区域碳储量水平,本研究综合考虑构建了多种土地利用情景,分析政策措施因素可能导致的碳储量变化。发现采用生态保护措施,可以有效保障东部、南部林草的自然演替,有助于恢复区域碳储量水平。以此为依据,未来城市规划中在保证基本农田的基础上综合考虑采取更多的生态措施,同时在建设用地基本增长的前提下控制扩张速度,有助于维持区域碳储量水平,调控区域气候,达成碳中和的政策需求。

参考文献

不同土地利用情景下汾河上游地区碳储量评估

[J].

Carbon storage assessment in the upper reaches of the Fenhe River under different land use scenarios

[J].

基于耦合FLUS-InVEST模型的广州市生态系统碳储量时空演变与预测

[J].

Spatio-temporal evolution and prediction of ecosystem carbon stocks in Guangzhou City by coupling FLUS-InVEST models

[J].

基于InVEST模型的疏勒河流域碳储量时空变化研究

[J].

Temporal and spatial variation of carbon storage in the Shule River basin on InVEST model

[J].

Modelling the potential impacts of urban ecosystem changes on carbon storage under different scenarios by linking the CLUE-S and the InVEST models

[J].DOI:10.1016/j.ecolmodel.2016.12.002 URL [本文引用: 1]

土地利用变化对青海湖流域生境质量的影响

[J].

Evaluation on the impact of land use change on habitat quality in Qinghai Lake basin

[J].

丹东沿海地区土地利用变化对生境质量的影响研究

[J].

Study on the impact of land use change on habitat quality in Dandong coastal area

[J].

基于土地利用变化情景的生态系统碳储量评估——以太行山淇河流域为例

[J].

DOI:10.11821/dlxb201903004

[本文引用: 1]

区域土地利用变化是导致生态系统碳储量变化的主要原因,影响其碳源、碳汇效应,但以往结合时空尺度探讨流域未来土地利用变化对生态系统碳储量影响的研究尚不多见。以太行山淇河流域为例,分析2005-2015年土地利用变化,采用Markov-CLUE-S复合模型预测2025年自然增长、耕地保护及生态保护情景下的土地利用格局,并基于土地利用数据,运用InVEST模型的碳储量模块评估2005-2015年及未来不同情景下的生态系统碳储量。结果表明:① 2015年淇河流域生态系统碳储量和平均碳密度分别为3.16×10<sup>7</sup> t和141.9 t/hm<sup>2</sup>,自2005年以来分别下降0.07×10<sup>7</sup> t和2.89 t/hm<sup>2</sup>。② 2005-2015年碳密度在低海拔区域以减少为主,在高海拔区域增加区与减少区比例相当,淇河中下游地区建设用地的大肆扩张以及上游林地的退化是导致碳密度下降的主要原因。③ 2015-2025年自然增长情景下碳储量和碳密度下降仍较明显,主要是低海拔区域固碳能力的减弱;耕地保护情景减缓了碳储量和碳密度的下降幅度,主要是由于低海拔区固碳能力的增强;生态保护情景下,碳储量和碳密度显著增加,分别达到3.19×10<sup>7</sup> t和143.26 t/hm<sup>2</sup>,主要发生在海拔高于1100 m的区域。生态保护情景能够增强固碳能力,但不能有效控制耕地面积的减小。因此,研究区土地利用规划可统筹考虑生态保护和耕地保护情景,既能增加碳汇,又能保障耕地质量和粮食安全。

Assessment of territorial ecosystem carbon storage based on land use change scenario:A case study in Qihe River basin

[J].

Assessing the effects of ecological engineering on carbon storage by linking the CA-Markov and InVEST models

[J].DOI:10.1016/j.ecolind.2018.10.052 URL [本文引用: 1]

基于MCE-CA-Markov和InVEST模型的伊犁谷地碳储量时空演变及预测

[J].

Temporal and spatial evolution and prediction of carbon stocks in Yili Valley based on MCE-CA-Markov and InVEST models

[J].

基于InVEST模型和元胞自动机的城市扩张对陆地生态系统碳储量影响评估——以广东省为例

[J].

Impact of urban expansion on carbon storage in terrestrial ecosystems based on InVEST model and CA:A case study of Guangdong Province,China

[J].

Integrating the SD-CLUE-S and InVEST models into assessment of oasis carbon storage in northwestern China

[J].DOI:10.1371/journal.pone.0172494 URL [本文引用: 1]

Understanding the drivers of sustainable land expansion using a patch-generating land use simulation (PLUS) model:A case study in Wuhan,China

[J].DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2020.101569 URL [本文引用: 2]

A future land use simulation model (FLUS) for simulating multiple land use scenarios by coupling human and natural effects

[J].DOI:10.1016/j.landurbplan.2017.09.019 URL [本文引用: 1]

三峡库区生态系统服务权衡时空动态与情景模拟:以秭归县为例

[J].

Spatiotemporal dynamics and scenarios analysis on trade-offs between ecosystem Service in three gorges reservoir area:A case study of Zigui County

[J].

耕地保护对生态系统水源涵养功能的影响——以武汉市为例

[J].

Impacts of cultivated land protection on water retention fuction of ecosysteam:A case study in Wuhan

[J].

Assessment and prediction of carbon sequestration using Markov chain and InVEST model in Sariska Tiger Reserve,India

[J].DOI:10.1016/j.jclepro.2020.123333 URL [本文引用: 1]

InVEST 3.8.9 User’s Guide

[Z].

城市扩张与耕地保护耦合对陆地生态系统碳储量的影响——以湖北省为例

[J].

Impact of cascading processes of urban expansion and cropland reclamation on the ecosystem of a carbon storage service in Hubei Province,China

[J].

Modeling the effects of urban expansion on regional carbon storage by coupling SLEUTH-3r model and InVEST model

[J].DOI:10.1111/1440-1703.1278 URL [本文引用: 1]