0 引言

西藏札达土林以其特殊的沉积建造条件及流水侵蚀地貌而远近闻名,于2005年被评为国家地质公园,但由于其特殊的地理位置、交通条件及高原气候因素,相比国内其他土林景观园区来说,游客门可罗雀。近几年来,由于西藏自治区基础设施及通行条件的不断完善,慕名而来的旅者日益增多,但区内的旅游资源的开发稍显滞后。利用遥感技术开展该地区地质遗迹的提取研究工作,可进一步发掘札达土林分布区的旅游资源,以现代化技术充分展现地质遗迹的科学价值、美学价值、生态价值及历史人文价值,摸清札达土林分布区地质遗迹和人文资源家底,为世界地质公园的申报奠定基础。

在研究区内,前人曾开展过一系列地质调查研究工作。在区域地质调查方面,自20世纪80年代开始陆续完成了1∶200万、1∶150万、1∶100万及1∶25万的区域地质填图工作; 在地质遗迹调查方面,自20世纪90年代开始,研究人员相继实施了西藏自治区范围内和札达土林分布区的地质遗迹资源调查工作,初步摸清地质遗迹的类型和分布范围,从大地构造背景、古地理环境等方面分析了札达土林的形成演化过程。然而,已有工作以小比例尺为主,对各类地质遗迹的调查详细程度、精度不足,而且调查手段单一,信息化程度不高。因此,亟需利用现代化、信息化的工作方法,开展进一步的调查研究工作,更好地展示地质遗迹的美学价值和科学价值。

本文以遥感为主要技术手段,开展地质、地貌景观的提取工作,更加准确地圈定了土林的分布范围,三维展示平台使土林地貌、洋壳残余、不整合界线等代表区域沧海桑田剧烈变化之演化历史的地质遗迹更加生动形象地展示在荧屏之上,利用现代信息化技术为札达土林世界地质公园的整体规划部署提供有力支撑。

1 研究区概况

1.1 地理地貌概况

研究区位于青藏高原腹地,囊括了普兰县全境及札达县部分地区,面积约20 000 km2。研究区以侵蚀地貌为主,干旱少雨。地表以稀疏草地为主,仅在河谷中发育少量的灌木。朗钦藏布(象泉河)和森格藏布(狮泉河)的支流噶尔藏布为研究区内主要的河流,河流的侵蚀作用对土林地貌的形成起到主要的控制作用。研究区包括阿伊拉山、喜马拉雅山的部分地区及其二者之间的札达盆地,展现出“两山夹一谷”的整体地貌格局,整体上以剥蚀地貌为主。位于札达盆地内古近系-第四系碎屑岩在区域性抬升及流水侵蚀的作用下形成以切沟、残丘及沉积层为基本要素的特殊地貌类型。

1.2 地质概况

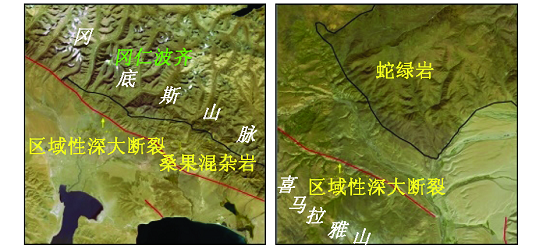

研究区位于青藏高原西南部,特提斯构造带的东段,横跨冈底斯陆块、喜马拉雅陆块及二者之间的雅鲁藏布江结合带3个一级构造单元。区内古元古代至新生代各时期的地层齐全,岩浆岩种类丰富,且孕育着数条蛇绿岩及构造混杂岩带,能够很好地反映青藏高原演化的过程。

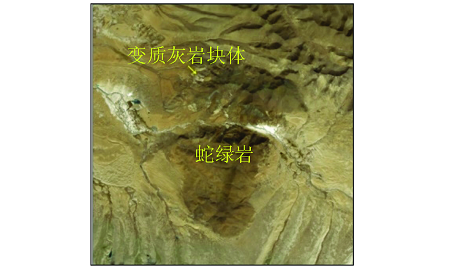

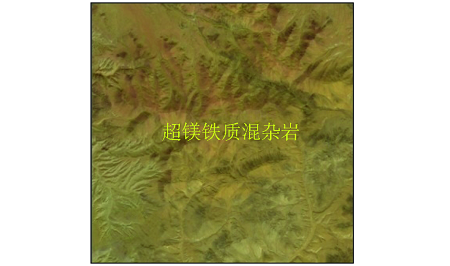

2)岩浆岩。区内侵入岩较发育,从古元古代至新近纪均有不同程度的出露,其中晚白垩世至新近纪侵入岩出露广泛; 火山岩主要分布于冈底斯—腾冲地层区的隆格尔—南木林地层分区。蛇绿岩和构造混杂岩作为研究区内重要的岩石类型,广泛分布于冈底斯山脉及喜马拉雅山脉附近,与区域深大断裂密切相关,其代表的大洋闭合及青藏高原隆起的地质历史具有极高的科研价值。

3)变质岩。区内变质岩分布范围较广,且类型相对齐全。区域变质作用主要发生在二叠纪以前的地层中,以板岩、千枚岩、片岩、变粒岩为主; 接触变质岩主要包括角岩化的火山岩及变质沉积岩; 动力变质岩一般发育在深大断裂附近区域,主要包括: 变质花岗岩类、橄榄石化超基性岩、变质泥砂质沉积岩类、构造岩类。

2 数据及方法

2.1 数据源

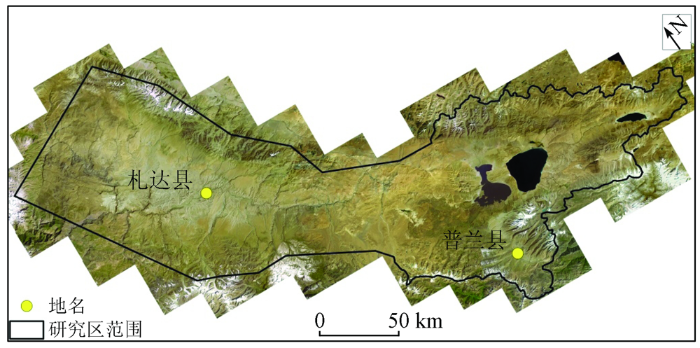

1)遥感影像。以高分一号(GF-1)PMS卫星遥感影像为数据源,时相为2020年,空间分辨率为2 m,经正射校正、融合、镶嵌等处理步骤,生成遥感图像(图1)。影像层次清晰,云覆盖率低于5%,能够较好地划分地层单元,提取构造信息,可以满足解译工作的要求。

图1

2)数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据。采用由ALOS卫星相控阵型L波段合成孔径雷达(PALSAR)采集的高程数据,空间分辨率12.5 m。

3)地质资料。收集1∶25万区域地质图、西南地区重要遗迹调查(西藏)成果报告(2016年)等资料,综合分析研究区地质遗迹概况。

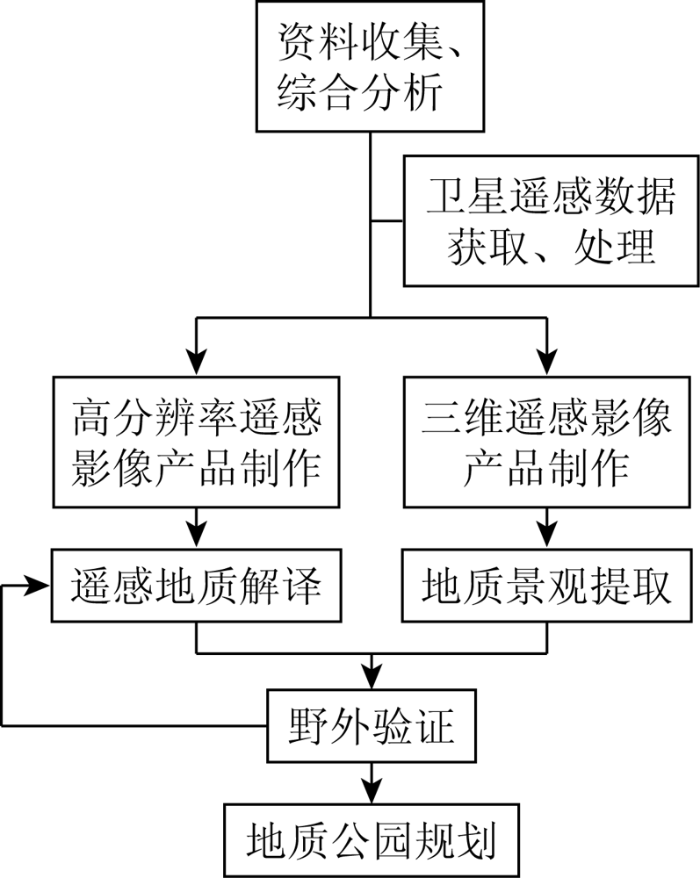

2.2 技术路线

本文技术路线如图2所示。收集工作区内的基础地质、地质遗迹、地形地貌等资料开展综合研究,初步掌握工作区资源环境概况; 利用高分一号PMS数据制作遥感影像图,并结合DEM数据生成三维遥感可视化环境,开展地质解译和地貌景观的识别提取; 通过野外验证,对解译成果进行补充完善; 以遥感解译及实地调查成果为基础,圈定土林景观的分布范围,结合地质遗迹的分布情况划分土林核心区,为札达土林世界地质公园规划提供参考。

图2

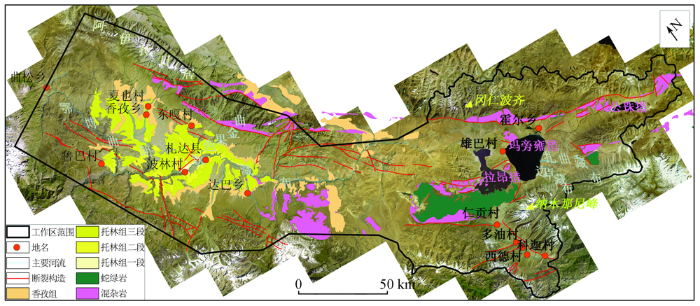

3 遥感地质解译

根据研究区地质、地貌特征,重点针对典型的断裂构造,蛇绿岩,构造混杂岩及构成土林地貌的香孜组、托林组地层开展解译工作,为地质遗迹景观的提取提供支撑。各要素的解译标志见表1。

表1 解译标志统计表

Tab.1

| 序号 | 要素 | 描述 | 解译标志 | 示例图 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 区域性深大断裂 | 呈NW-SE向展布 | 区域性深大断裂构造形迹明显,呈线性分布,连贯性好,其两侧的岩体具有明显的错动,或地貌发生较大的变化。两侧发育一系列NW向展布的蛇绿岩、构造混杂岩 |  |

| 2 | 一般性断裂 | 以NW向和NE向为主 | 一般性断裂控制主要河流的延伸方向,可根据两侧岩石错动或地表的线性形迹加以识别 |  |

| 3 | 香孜组地层 | 褐黄-褐灰色第四系未固结-弱固结的砾岩夹砂岩,覆盖于托林组地层之上 | 呈灰-灰黄色调,纹理较为光滑细腻,发育较多冲沟,冲沟中可见下部的托林组地层。香孜组展现的浑圆状的山体,与托林组尖棱状山脊具有明显的差异 |  |

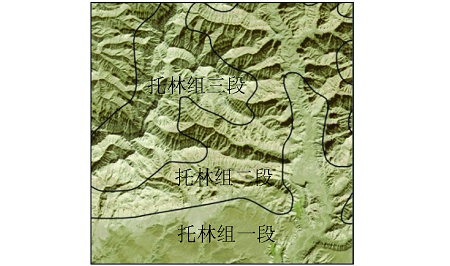

| 4 | 托林组一段 | 下部为灰色厚层砾岩夹砂岩透镜体; 中部为褐黄色含砾粗砂岩、中粗粒砂岩夹细砾岩; 上部为厚层砾岩 | 托林组一段一般风化程度较强,在遥感影像上,呈深灰黄色,大多形成较缓的斜坡,纹理细腻,局部层理发育 |  |

| 5 | 托林组二段 | 黄绿色、灰色中-厚层含砾粗砂岩、泥质粉砂岩夹粉砂质泥岩 | 遥感影像上,托林组二段呈灰黄色,局部发白,受流水切割明显,多呈棱角状山体,羽状冲沟非常发育 | |

| 6 | 托林组三段 | 青灰色-土黄色中-巨厚层泥岩和泥质粉砂岩,水平层理发育 | 呈灰白色,局部为灰褐色,多为棱角状山体,具有典型的密集羽状冲沟,裂隙比较发育 | |

| 7 | 蛇绿岩 | 岩性主要为: 变质的辉长岩、橄榄岩、辉石岩、玄武岩等基性岩石 | 遥感影像上一般为灰黑色、黑色或褐红色,一般呈块状分布,整体上形成NW-SE向展布的岩带 |  |

| 8 | 构造混杂岩 | 一般为蛇绿岩与其他构造块体的混合岩石组合,主体为镁铁质-超镁铁质岩构成 | 遥感影像上呈深黑色、灰色等,一般可见一些浅色斑块 |  |

图3

图3

研究区基础地质遥感解译图

Fig.3

Remote sensing geological interpretation map of study area

4 地质景观提取

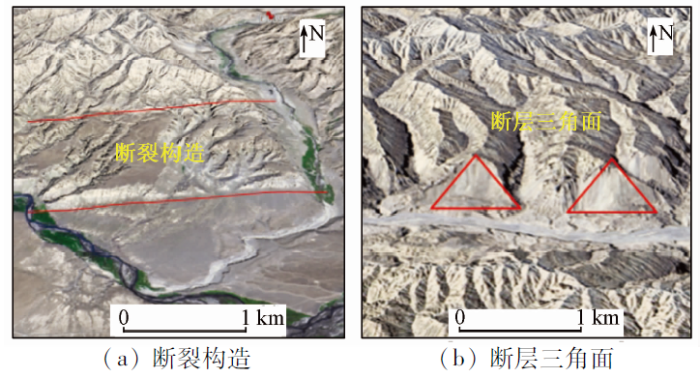

利用2 m空间分辨率GF-1 PMS遥感影像叠加12.5 m的DEM数据,依托“航空物探遥感可视化业务平台”生成可提供三维解译和展示的工作环境,开展地质景观的三维提取工作。研究区内的地质景观主要包括朗钦藏布峡谷中的断裂构造景观、岩石类型景观(不整合界线和蛇绿岩、构造混杂岩)以及各类型的土林微地貌。

4.1 断裂构造景观

图4

4.2 岩石景观

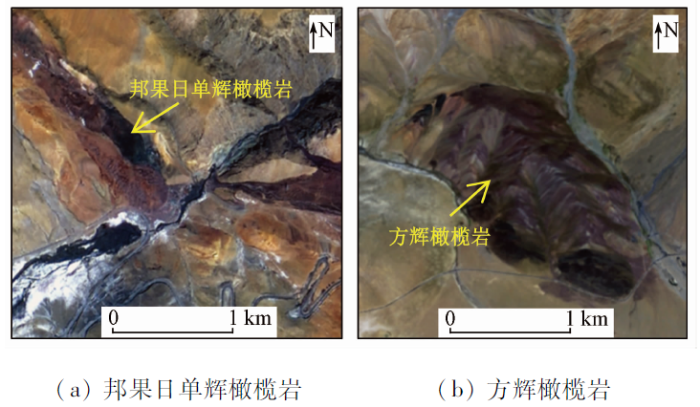

4.2.1 橄榄岩

图5

4.2.2 地层不整合面

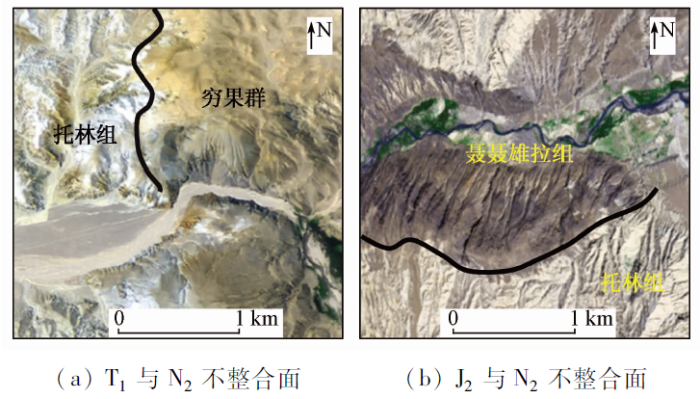

1)T1与N2不整合面。此处不整合界面位于霞义沟内,上覆地层为新近系托林组弱固结的泥岩、砂质泥岩,下伏地层为三叠系穷果群灰岩夹千枚岩(图6(a))。遥感图像显示不整合面两侧岩石在纹理、色调和微地貌上具有鲜明的差异,表明二者形成时的古地理环境迥然不同,其间经历了强烈的地壳运动。

图6

2)J2与N2不整合面。位于古格王朝附近东觉村两侧,上覆地层为新近系托林组半固结状泥岩、粉砂岩,下部为侏罗系聂聂雄拉组灰岩夹砂岩(图6(b))。遥感图像显示该不整合面两侧地层在纹理、色调和微地貌上也存在巨大差异,代表了爬行动物到哺乳动物之间沧海桑田的巨变。研究区内的不整合界面,反映了中生代中晚期以来札达盆地所经历的2次剧烈地壳运动,对区域构造研究及札达盆地的构造演化及古地貌、古气候具有重要的研究价值。

4.3 土林地貌景观

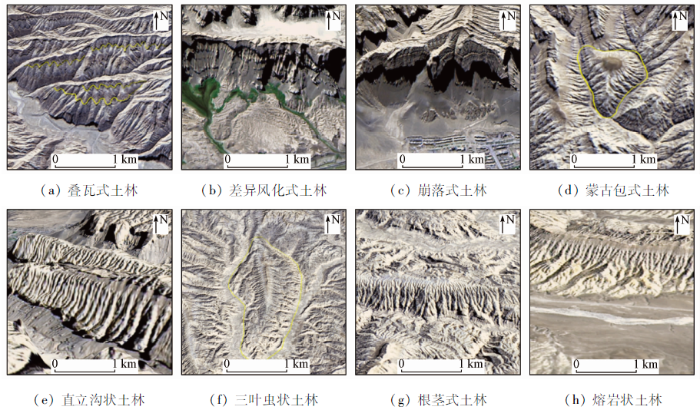

研究区内共解译出8种类型的土林地貌景观,如图7所示。

图7

图7

土林地貌三维遥感解译图

Fig.7

Three-dimensional remote sensing interpretation map of earth-forest landform

1)叠瓦式土林。在托林组地层的斜坡上,雨水侵蚀的系列切沟未能彻底垂直切穿岩层,因此在密集的羽状水蚀沟梁上,不同成分的水平地层大致沿等高线形成上下叠置的裙边状连续扇形微地貌。远看类似瓦片层层上下叠加排列,形成了叠瓦式土林景观。

2)差异风化式土林。由于托林组岩石各层成分不同,粗粒的砾岩和粗砂岩更容易受风化作用而发生破坏,而泥质岩、粉砂岩等岩石质地相对紧实,抗风化能力较强。因此形成了一层凸起一层略凹陷的差异风化地貌类型。

3)崩落式土林。含砾石的托林组地层受雨水长期冲刷形成直立的陡坎,陡坎的下部发生崩塌作用后形成的地貌类型。

4)蒙古包式土林。托林组地层在雨水作用的侵蚀下形成近乎圆形的山包,顶部香孜组水平地层未被完全剥蚀,残留部分形成类似圆帽状的盖层,总体上形成蒙古包一样的土林地貌。

5)直立沟状土林。托林组地层在形成近直立状陡坎的情况下,雨水垂直切割地层,形成粗细相间的密集梳齿状冲沟微地貌,也就是所谓的直立竖沟状土林。

6)三叶虫状土林。托林组地层在雨水、河流等侵蚀作用的切割下形成了形似三叶虫般的地貌。

7)根茎式土林。此类型的土林上部被剥蚀后形成较为平坦的山顶,中部则呈现出上窄下宽类似植物根茎般的地貌,下部一般为宽厚的厚层状地层。

8)熔岩状土林。由于构成岩石的成分不同,在雨水冲刷作用下,上部粒径较小的地层被切割成一系列直立的切沟; 下部粒径较粗,往往形成浑圆状类似火山熔岩的特殊地貌。

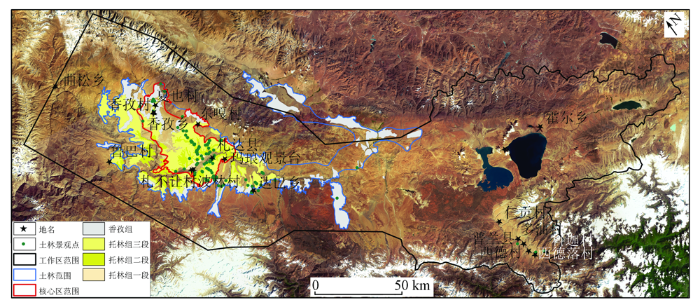

5 地质公园规划建议

图8

图8

札达土林世界地质公园规划建议图

Fig.8

The earth-forest of Zhada World Geopark planning proposal

6 结论

1)本文利用遥感技术更加准确地圈定了岩石类型、构造形迹、土林地貌等地质景观。为札达土林世界地质公园规划提供参考建议。

2)三维遥感技术充分发挥了在地质遗迹调查中的应用优势,使各类地质景观生动地展示在荧屏之上,为实景地质调查工作的发展提供技术支撑。

3)札达土林地貌景观虎踞龙盘、气势宏伟,研究区内还有反映古地理环境发展演化的混杂岩、不整合界线等地质遗迹,具有较强的科学价值、美学价值,发掘潜力巨大。

参考文献

土林地貌分类研究

[J].

The geomorphologic classification of earth forest landform

[J].

Palynology of the Dakota sandstone (middle cretaceous)near Bryce Canyon National Park,Southern Utah

[J].DOI:10.1080/00721395.1973.9989733 URL [本文引用: 1]

La Playa badlands and their earth pillars

[C]//

一种新的地质地貌景观类型——西藏札达盆地古格地貌的特征与成因初探

[J].

A new type of geological-geomorphological landscape:Discussion of the Guge forest geomorphological features and its origin in the Zanda Basin,Ngari,Tibet,China

[J].

大同土林景区主要自然景物——土林形成发展过程及安全保护

[J].

Analysis on the development course of the earth-forest in Datong and its protection

[J].

元谋土林成因及类型的初步研究

[J].

A preliminary study on genetics and type for earth forest in Yuanmou basin Yuannan Province,China

[J].

西昌黄联土林的成因初探

[J].

The Preliminary analysis on formation mechanism of the earth forest of Xichang-Huanglian

[J].

元谋土林的形成条件及发育速率

[J].

Formation conditions and development rate of earth forest of Yuanmou

[J].

西藏札达土林地貌形成条件及演化过程

[J].

Forming condition and evolution process of earth forest landform in Zanda of Tibet

[J].

对西藏札达土林国家地质公园旅游业发展的思考

[J].

Reflection on tourism development of Tibet Zhada Turin National Geopark

[J].

西藏西部札达县东北部帮果日-波库蛇绿岩带的发现及其地质意义

[J].

The discovery of Banguori-Boku ophiolite belt in northeastern Zanda County of west Tibet and its geological significance

[J].