0 引言

伴随着大规模、高速度的城镇化进程,城市建设用地规模不断扩张,生态空间不断被侵占和压缩,引发热岛效应、景观破碎度加剧、生物多样性降低等一系列问题[1]。为此,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,要促进各类要素合理流动和高效集聚,优化生态安全屏障体系,逐步形成城镇化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局,推动形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

生态源地是物种栖息地,是生态要素流动及生态系统提供产品和服务的源点[2⇓-4],是生态系统的重要载体和生态安全格局的基础,同时也是人类获得生态系统服务的重要来源[5]。生态廊道则是连接生态源地的重要桥梁,能够有效满足生态斑块之间的要素流通以及物种扩散、迁移和交换。生态廊道不仅具有保护生物多样性、过滤污染物、水土保持、调蓄防洪、调节区域小气候等多种生态功能,还能形成隔离城市组团的重要分割带,防止城市过渡蔓延和无序扩张,对保障城市生态安全格局具有重要意义[6-7]。以“源地-廊道”的逻辑范式构建城市生态安全格局就是以生态廊道为纽带,将散布在城市中相对孤立的景观斑块联系起来,在城市基底上镶嵌一个连续而完整的生态网络,成为城市的自然骨架,起到自然生态服务、保护生物多样性、提供景观游憩、引导城市空间合理发展等作用[8]。

1984年东莞市提出“向农村工业化进军”战略目标,启动了东莞农村工业化和城市化进程,以“村村点火,处处冒烟”为特点的东莞农村工业化迅速发展,仅仅经过不到40 a的时间,在2021年已经进入到万亿GDP、千万人口的新时期。但是,随着城乡建设用地快速扩张,东莞市土地开发强度已超过54%,农田系统、森林生态系统遭到严重侵蚀,生态用地比例已从20世纪80年代的65%下降至36%。生态空间面积骤减、破碎化问题严重,连绵的生态屏障逐渐变成孤立的斑块,山水空间逐渐被城市空间割裂,给国土空间生态安全格局带来严重影响。

为此,有必要识别东莞市生态源地、生态廊道,摸清城市生态网络流通的关键节点,构建东莞市国土空间生态安全格局,确定生态保护重点区和生态修复重点区,为实现城市发展与区域环境的协调可持续发展提供科学依据。

1 研究方法

1.1 数据源

1)土地利用资料。所使用的土地利用类型数据为第三次全国国土调查成果(以下简称“三调”成果),来源于东莞市地理信息与规划编制研究中心。

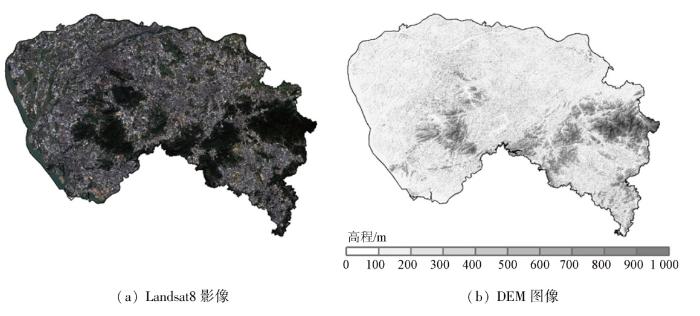

2)遥感影像。所使用的遥感影像为2021年第三季度航拍影像,空间分辨率0.5 m,来源于东莞市地理信息与规划编制研究中心。Landsat8及DEM数据来源于地理空间数据云(

图1

3)其他数据。在提取生态源地、阻力面、生态廊道过程中,涉及《东莞市城市总体规划(2016—2030年)》绿线、东莞市“小山小湖”保护名录、《东莞市国土空间规划(2020—2035年)》编制过程所使用的生态保护红线、生态控制线、自然保护地、公益林、湿地、饮用水源保护区等数据,来源于东莞市的自然资源、水务、林业、生态环境等相关部门。

鉴于“三调”成果、2021年第三季度航拍影像属涉密数据以及国土空间规划相关数据属于不公开的过程数据,本研究不直接出现相关原始数据或图件。

1.2 研究方法

1.2.1 生态源地识别

遥感生态指数(remote sensing ecological index,RSEI)[9⇓-11]是集成植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)[12-13]、湿度指数(Wetness,WET)[14-15]、建筑-裸土指数(normalized difference building and soil index,NDBSI)[16]及地表温度(land surface temperature,LST)[17-18]等4个遥感指标,通过主成分分析法降维整合成一个综合指标,能综合反映地表生态状况[6]。RSEI的取值范围为0~1,RSEI越大,地表生态质量越好。

本研究根据RSEI的计算结果,采用自然间断法提取最高等级区域作为生态源地的初步识别结果; 同时,选取《东莞市“小山小湖”保护名录》、 《东莞市城市总体规划(2016—2030年)》的“绿线”数据、《东莞市国土空间总体规划(2020—2035年)》编制过程所使用的饮用水源保护区、自然保护地、公益林、湿地、生态保护红线、生态控制线等数据、“三调”成果的生态用地(主要包括红树林地、内陆滩涂、沼泽地、乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、可调整乔木林地、可调整竹林地、人工牧草地、其他草地、坑塘水面、水库水面、公园与绿地、风景名胜设施用地等地类),进行综合叠置分析(图2),提取生态价值较高的生态斑块作为生态源地。

图2

1.2.2 阻力面构建

式中: RMC为最小累积阻力值; fmin为反映某点到基面最小累积阻力与生态过程的正相关关系的正函数; Dij为生态源地斑块j到景观单元i的实际距离; Ri为景观单元对生物物种迁徙的阻力系数。

表1 阻力因子权重与系数

Tab.1

| 阻力因子 | 权重 | 类型 | 系数 | |

|---|---|---|---|---|

| 土地利用类型 | 0.5 | 生态用地 | 林地 | 1 |

| 湿地、草地 | 10 | |||

| 坑塘水面、水库水面 | 25 | |||

| 公园与绿地、风景名胜设施用地 | 15 | |||

| 农用地 | 耕地 | 50 | ||

| 种植园用地 | 30 | |||

| 养殖坑塘 | 40 | |||

| 河流渠道 | 河流水面、沟渠、干渠 | 200 | ||

| 建设用地 | 商业服务业用地、工矿用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地 | 100 | ||

| 交通运输用地 | 120 | |||

| 设施农用地、水工建筑用地、广场用地 | 70 | |||

| 未利用地 | 空闲地、裸土地、裸岩石砾地 | 80 | ||

| 坡度 | 0.2 | <2° | 1 | |

| [2°,8°) | 10 | |||

| [8°,15°) | 30 | |||

| [15°,25°) | 50 | |||

| ≥25° | 70 | |||

| NDVI | 0.3 | <0.2 | 70 | |

| [0.2,0.4) | 50 | |||

| [0.4,0.6) | 30 | |||

| [0.6,0.8) | 10 | |||

| [0.8,1.0] | 1 | |||

此外,本研究主要对陆域生态廊道进行研究分析,将河流、渠道等线性水体视为对陆域生态廊道主要起到提供水源等生态系统服务功能,并且对陆生生物的迁移流动起到极大的阻碍作用。因此,河流渠道的阻力系数较其他土地利用类型大。

1.2.3 生态廊道提取

本研究采用Linkage Mapper 工具,基于加权成本距离的方法提取生态廊道。Linkage Mapper 工具是使用核心栖息地矢量图斑和阻力栅格来绘制核心区域之间的最低成本联系。阻力栅格中每一个像元都有一个反映能量消耗、移动难度或死亡风险的值。当动物离开特定的核心栖息地时,成本加权分析会累积总运动阻力图。Linkage Mapper 工具可识别相邻的核心区域,并在相邻区域之间创建成本最低的走廊地图。

1.2.4 生态夹点与生态障碍点识别

2 结果分析

2.1 国土空间生态安全格局构建结果

2.1.1 生态源地

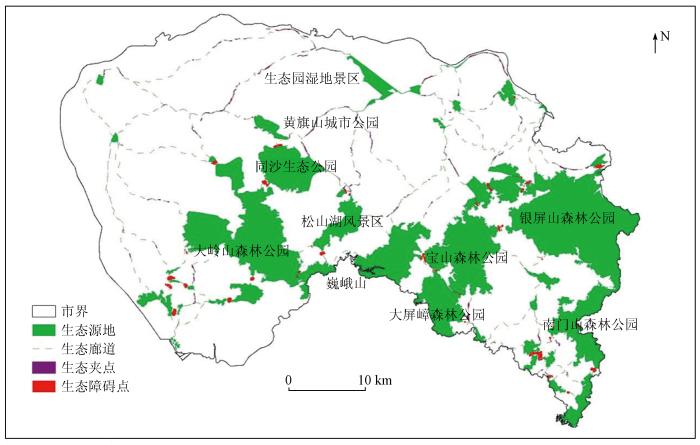

本研究共提取出629个6.67 hm2以上(即100亩以上)的生态源地,总面积为65 400 hm2,占全部生态源地图斑的83.7%,占全市陆域面积的26.6%。综合考虑保持生态系统完整性、生境适宜性、生物多样性、物质交换及图斑破碎度等因素,本研究选取500亩①(①1亩≈666.67 m2)作为主要生态源地的下限阈值。全市共有40个33.33 hm2以上(即500亩以上)的生态源地(下文“生态源地”指33.33 hm2以上生态源地)(图3),总面积共55 919 hm2。

图3

图3

东莞市国土空间生态安全格局构建结果

Fig.3

Construction of ecological security pattern in territory spatial planning in Dongguan

从生态源地的空间规模来看: ①生态源地占全市陆域面积的22.7%,占比较高,说明东莞虽然属于高度城市化及高强度开发的城市,但生态质量与生态本底仍是较为优越的; ②生态源地面积排名前五分别为银屏山源地(17 362 hm2)、大岭山源地(10 483 hm2)、宝山-大屏嶂源地(6 283 hm2)、巍峨山源地(3 903 hm2)、同沙源地(3 457 hm2),共占生态源地总面积74.2%,表明东莞市生态要素流动及生态系统服务供给的来源高度集中。在城市发展过程中,应当对超大规模的生态源地保护给予更高的重视。

从生态源地的空间分布来看: ①生态源地主要集中分布于中部或南部的银屏山、南门山、宝山、巍峨山、大岭山、黄旗山、同沙生态公园、生态园湿地公园、威远岛等山地和大型水库湿地; ②北部(尤其是中心城区)、水乡片区、东北片区等区域的生态源地相对较少,缺少成规模的重要生态系统服务供给,应在城市发展过程中,选取有条件的生态斑块进行串珠成链或扩张规模来打造成生态源地,提升生态系统服务社会公平性。

2.1.2 生态廊道

基于生态源地的提取和调整结果,本研究共提取到89条生态廊道(图3),总长度655.7 km,平均长度0.74 km。其中,长度超过5 km的生态廊道共38条,长度超过10 km的共23条。从空间分布特征来看,提取到的生态廊道能够有效地将全市生态源地连接,并均匀分布于全市域范围内,能够有效地增强生态源地的连通性,保障源地之间生态要素流动,同时也能够确保人类获得生态系统服务的社会公平性。

2.1.3 生态夹点与生态障碍点

根据Linkage Mapper工具提取到的生态夹点与生态障碍点的累计电流值,利用自然间断点分级,选取累计电流值最高等级的图斑作为生态夹点与生态障碍点。结合图斑破碎度及其面积直方图分布,最终保留0.67 hm2以上(即10亩以上)的图斑作为全市的生态夹点与生态障碍点提取结果(下文“生态夹点”“生态障碍点”分别指0.67 hm2以上的生态夹点、生态障碍点)。

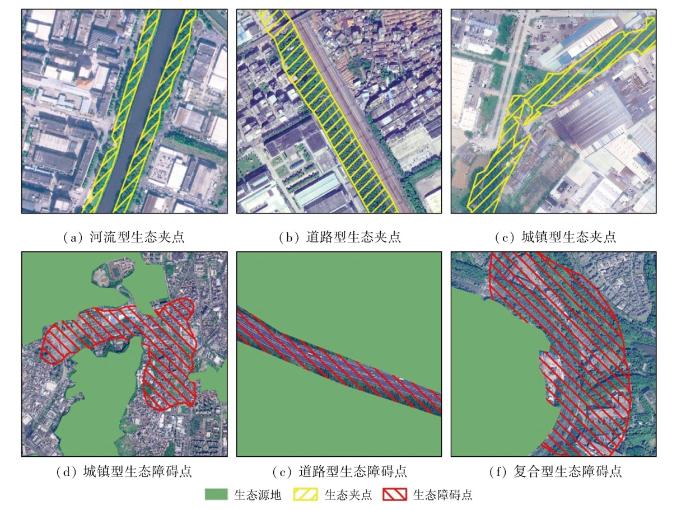

本研究共提取到140个生态夹点(图3),总面积为321 hm2。其中,超过3.33 hm2(即50亩以上)的共16个,6.67 hm2(即100亩以上)的共9个。从空间分布来看,主要分布在水乡功能区的华阳湖源地、合福沙源地的对外连接廊道,以及生态园源地向南连接同沙、松山湖、宝山-大屏嶂、巍峨山等源地的廊道。绝大部分生态夹点都是分布在河流、高快速路两侧(图4(a)—(c)),形成这种空间格局的主要原因可能是: ①东莞河流众多,大小河流669条,总长超过2 100 km,对生态源地之间的生态要素流动形成自然阻隔,使得生态要素沿河流动; 同时,近年生态保护与管控认识提高,开展了石马河、寒溪河、茅洲河等河道治理工程、“三江六岸”滨水岸线打造等系列工作,极大地优化提升滨水空间生态环境,有利于生态要素在滨水空间进行流动; ②东莞开发强度高,建设用地不断地侵占和压缩生态空间,打断了生态源地之间的连通,尤其是高快速路对生态要素的流动形成人为阻隔,生态要素只能沿高快速的防护绿化带或者周边生态用地进行流动。由于自然或人为要素的影响,生态源地之间的生态要素流动空间被压缩或限制在这些生态夹点之内,并且这些生态夹点是生态要素流动不可替代的路径,一旦被破坏,生态要素将无法在源地间流动。因此,应当进一步加强管控,用以保障生态要素能够通过生态廊道进行扩散迁移。

图4

2.2 人类活动干扰分析

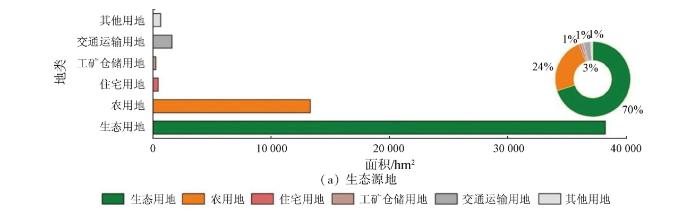

根据位于生态源地、12 m宽和200 m宽的生态廊道、生态夹点、生态障碍点范围内的“三调”成果土地利用类型情况,分析人类活动对全市生态网络的影响程度(图5)。

图5-1

图5-1

东莞市国土空间生态安全格局人类活动干扰分析

Fig.5-1

Impacts of human activity on ecological security pattern in Dongguan

图5-2

图5-2

东莞市国土空间生态安全格局人类活动干扰分析

Fig.5-2

Impacts of human activity on ecological security pattern in Dongguan

2.3 加强生态保护与修复的建议

1)在新一轮国土空间规划中,划定划实生态源地、生态廊道、生态保护与修复重点区,明确管控范围红线,制定管控规则,以法定规划保障国土空间生态安全格局的有效构建。

2)进一步强化生态保护思想,充分认识到生态源地是城市生态系统服务供给的重要来源,12 m宽生态廊道和生态夹点分别是生态要素流动的最低要求和不可或缺的通道。同时,要抓住12 m宽生态廊道和生态夹点范围内的非生态用地数量较少的良好局面,将生态源地、12 m宽生态廊道和生态夹点划定为生态保护重点区; 严禁新增非生态用地,有序清退范围内的非生态用地,用以保障生态要素能够持续地在这些不可替代的通道中有效地流动。

3)200 m宽生态廊道和生态障碍点能够有效保障生物多样性的适宜要求和增强生态源地连通性,应将200 m宽生态廊道和生态障碍点划定为生态修复重点区。一方面,要提高非生态用地的准入门槛; 另一方面,要识别出范围内对生态要素流动造成严重分割或对生态环境造成严重影响的非生态用地,制定清退计划或改造计划,通过资源倾斜和政策红利,鼓励加快实施非生态用地清退,用以提升生态源地连通性。

4)针对交通运输、工业生产、居民生活对生态要素流动的分割和干扰,应在交通设施、工厂、住宅等建筑修建过程中,采取动物立交桥、动物地下通道或人造绿化带等人造生态通道以及覆土建筑等建造方式,对已建设施进行改造,对新建设施进行预留生态要素流动通道。

3 结论

本研究采用RSEI和综合叠加法识别出东莞市生态源地,基于MCR模型建立阻力面并使用Linkage Mapper 工具提取东莞市生态廊道、生态夹点和生态障碍点。共提取了40个生态源地、89条生态廊道、140个生态夹点及42个生态障碍点,用以构建东莞市国土空间生态格局,识别和确定生态保护重点区、生态修复重点区,并提出相关生态保护与修复的建议。主要结论如下:

1)全市生态质量与生态本底较为优越,但生态源地多集中在中部或南部的山地或大型水库湿地。同时,生态要素流动及生态系统服务供给的来源高度集中在银屏山源地、大岭山源地、宝山-大屏嶂源地、巍峨山源地、同沙源地等超大规模的生态源地。一方面需要对超大规模的生态源地保护给予更高的重视,另一方面需要选取有条件的生态斑块进行串珠成链或扩张规模来打造成生态源地,提升生态系统服务社会公平性。

2)本研究提取到的89条生态廊道均匀分布于全市域,能够有效地将全市生态源地连接,保障源地之间生态要素流动,同时也能够确保人类获得生态系统服务的社会公平性。

3)因河流分割、生产生活压缩生态空间等自然或人为干扰,同时因滨水空间提升及道路绿化建设而创造的生态空间,导致全市140个生态夹点多分布于河流、高快速路两侧。

4)全市42个生态障碍点多分布于超大规模的生态源地之间,通常以交通用地、居住用地、工业用地为主,对超大规模的具有极为重要生态服务功能的生态源地生态要素流动造成严重的阻隔。

5)生态源地、12 m宽生态廊道和生态夹点受人类活动干扰较少,目前仍能有效提供生态系统服务功能供给和生态要素流动通道作用,而人类活动对200 m宽生态廊道和生态障碍点的干扰程度较大。人类活动对生态网络的影响主要来源于农业生产、交通运输,其次是工业生产和居民生活。

6)将国土空间规划等法定规划作为保障,将生态源地、12 m宽生态廊道和生态夹点划为生态保护重点区,将200 m宽生态廊道和生态障碍点划为生态修复重点区,采取腾挪清退、人造生态通道、覆土建筑等方式,逐步优化提升生态安全格局。

参考文献

基于生态安全格局与多尺度景观连通性的城市生态源地识别

[J].

Recognition of urban ecological source area based on ecological security pattern and multi-scale landscape connectivity

[J].

基于生态安全格局的山水林田湖草生态保护修复优先区识别——以四川省华蓥山区为例

[J].

Identifying priority areas for ecological protection and restoration of mountains-rivers-forests-farmlands-lakes-grasslands based on ecological security patterns:A case study in Huaying Mountain,Sichuan Province

[J].

深圳市景观生态安全格局源地综合识别

[J].

The integrated recognition of the source area of the urban ecological security pattern in Shenzhen

[J].

基于地质灾害敏感性的山地生态安全格局构建——以云南省玉溪市为例

[J].

DOI:10.13287/j.1001-9332.201702.013

[本文引用: 1]

区域生态安全格局构建作为景观生态学的研究热点之一,为区域可持续发展和国土生态屏障建设提供了重要途径,尤其对于灾害频发、生态脆弱的滇中地区,其能够有效规避自然灾害、促进区域生态系统和社会经济系统协调发展.本文以玉溪市为例,针对区域生态环境基底特征,选取水源涵养、固碳释氧、土壤保持和生物多样性等生态系统服务评估自然生境重要性,综合考虑单一类型生态系统服务质量和多功能性识别生态源地;并采用地质灾害敏感性修正基于地类赋值的基本阻力面,运用最小累积阻力模型识别生态廊道,从而构建玉溪市生态安全格局.结果表明: 玉溪市生态源地斑块数量为81个,占玉溪市土地总面积的38.4%,与各级自然保护区重合率达75.2%,主要分布在市域西部的山林地和东部的湖泊湿地区域;玉溪市生态廊道总长度1642.04 km,呈“一横三纵”的空间分布格局,沿河谷、断陷盆地等植被覆盖较好的区域延伸.本文针对滇中山地生态脆弱区地质灾害频发特征,构建山地生态安全格局,对于区域山地开发与生态保护能够提供决策指引.

Constructing ecological security patterns in mountain areas based on geological disaster sensitivity:A case study in Yuxi City,Yunnan Province,China

[J].

城市生态网络中生态源的界定

[J].

Definition of ecological source in urban ecological network

[J].

城市生态源地识别与生态廊道构建

[J].

City ecological source recognition and ecological corridor construction

[J].

高度城市化地区生态廊道重要性评价探索——以深圳为例

[J].

DOI:10.11821/dlyj201703014

[本文引用: 2]

在高度城市化背景下,开展生态廊道重要性评价研究,对维护城市生态安全格局具有重要意义。选取高度城市化但同时物种多样性较高的深圳作为研究区,构建基于主导功能分类的生态廊道重要性评价方法,为生态廊道精细化管理和布局优化提供科学依据。结果表明:① 通过最小累积阻力面模型识别的源间连接廊道大部分与已规划廊道重合,但仍有少部分未被覆盖,应将其规划为生态廊道并严格管控。② 各相邻城市组团间均有大型生态斑块或组团隔离廊道予以隔离,应控制组团隔离廊道内部建设用地规模。③ 根据重要性评价,8条生态廊道被纳入一级生态廊道,12条被纳入二级生态廊道,一级生态廊道基本兼具生物和景观连通、组团隔离两种功能,具有不可替代性且自身情况较好,对生物多样性维护及阻止建设用地无序蔓延有着十分重要的作用,应纳入基本生态控制线一级管制区进行严格管控。

Significance evaluation of ecological corridor in an highly-urbanized areas:A case study of Shenzhen

[J].

构建城市生态网络的必要性与可行性分析

[J].

Necessity and feasibility analysis of constructing urban ecological network

[J].

基于GEE的遥感生态指数时序计算

[J].

Time series calculation of remote sensing ecological index based on GEE

[J].

基于MODIS的京津冀地区生态质量综合评价及其时空变化监测

[J].

MODIS-based comprehensive assessment and spatial-temporal change monitoring of ecological quality in Beijing-Tianjin-Hebei region

[J].

基于夜光遥感的城市化与生态环境耦合协调分析

[J].

Coupling coordination analysis of urbanization and ecological environment based on nighttime light remote sensing

[J].

基于1990—2019年Landsat影像的干旱区绿洲土地利用变化与模拟

[J].

Simulation of land use change in oasis of arid areas based on Landsat images from 1990 to 2019

[J].

昆明市呈贡区不透水面时空变化及驱动力分析

[J].

Spatiotemporal evolution of impervious surface and the driving factors in Chenggong District,Kunming City

[J].

岩溶槽谷流域生态环境质量的遥感评定.国土资源遥感

[J],

Remote sensing assessment of ecological environment quality in karst trough basin

[J].

改进遥感生态指数的宜宾市三江汇合区生态环境评价

[J].

Ecological environment assessment of three-river confluence in Yibin City using improved remote sensing ecological index

[J].

地表不透水面信息遥感的主要方法分析

[J].

Remote sensing-based retrieval of ground impervious surfaces

[J].

基于遥感的唐山市绿色空间演化及对热岛效应的影响

[J].

Remote sensing-based green space evolution in Tangshan and its influence on heat island effect

[J].

中外超大城市热岛效应变化对比研究

[J].

A comparative study on the changes in heat island effect in Chinese and foreign megacities

[J].

Estimating habitat isolation in landscape planning

[J].

基于最小累积阻力模型的生态安全格局构建研究进展

[J].

Research progress of ecological security pattern construction based on minimum cumulative resistance model

[J].

Construction and optimization of ecological security patterns based on social equity perspective:A case study in Wuhan,China

[J].

基于GIS的揭阳市城市生态安全格局构建

[J].

Establishing the ecological security pattern of Jieyang City with GIS

[J].

基于“源地-廊道”生态安全格局构建逻辑范式的建设用地减量化研究

[J].

Study on construction land reduction based on “Source-Corridor” ecological security pattern paradigm

[J].

基于生态安全格局的国土空间生态保护修复优先区确定——以河北省遵化市为例

[J].

Determining priority areas for ecosystem preservation and restoration of territory based on ecological security pattern:A case study in Zunhua City,Hebei Province

[J].

基于电路理论的生态格局识别与保护研究——以宁武县为例

[J].

Ecological pattern recognition and protection based on circuit theory

[J].

Where to restore ecological connectivity? Detecting barriers and quantifying restoration benefits

[J].