0 引言

1 工作概况

长期以来,我国矿山环境相关统计数据均经由各级政府上报形成,成果的时相一致性、真实性难以评价。为获取客观基础数据,自然资源部中国地质调查局先后组织实施了“矿产资源开发多目标遥感调查与监测”“矿山开发遥感调查与监测”“矿山环境遥感监测”“全国矿山环境恢复治理状况遥感地质调查与监测”“全国矿山开发及重点地区生态空间遥感监测”等多项矿山遥感监测项目[3⇓⇓⇓⇓⇓⇓-10]。围绕国土资源部2006年第28号公告中的“全国整顿和规范矿产资源开发秩序重点矿区”(简称“全国重点矿区”)、社会关心的矿产资源开发的热点区和问题集中区,利用空间分辨率优于2.5 m的遥感数据,按照统一的标准,开展了全国重点矿区和全国陆域2个层次的矿山地质环境遥感调查和监测,初步查明了除港、澳、台之外的全国陆域采矿损毁土地、矿山环境恢复治理(或矿山生态修复)、矿山地质灾害等分布现状与年度变化。

2022年,中国自然资源航空物探遥感中心在以往工作基础上,利用空间分辨率优于2.5 m的2021年度遥感影像,采取遥感数据与多源数据相结合、计算机自动信息提取与人机交互解译相结合、室内综合研究与实地调查相结合的技术路线,开展了全国废弃露天开采矿山的采矿损毁土地(包括挖损土地、压占土地和塌陷土地)、生态修复土地监测,为全国露天矿山监管提供了基础数据。

2 全国废弃露天矿山采矿用地概况

2.1 不同区域的废弃露天矿山采矿用地情况

全国废弃矿山露天采矿用地827 347.35 hm2,占全国陆域面积的0.86‰,具体如表1所示。华北、华东、西北、华南、东北、西南地区废弃矿山类露天采矿用地面积分别为202 911.14 hm2,168 725.02 hm2,156 316.18 hm2,121 127.83 hm2,119 340.30 hm2和58 926.88 hm2。废弃露天采矿用地面积位居全国前十位的省区依次为内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、山东省、黑龙江省、辽宁省、山西省、江苏省、河南省、云南省,以北部省区居多,占地面积分别为82 421.61 hm2,81 908.72 hm2,72 606.02 hm2,65 918.10 hm2,56 596.70 hm2,43 416.50 hm2,36 717.22 hm2,30 987.81 hm2,30 336.19 hm2和27 922.67 hm2,十省区面积之和为52.88万hm2,占全国总量的63.92%。

表1 全国废弃露天矿山采矿用地统计

Tab.1

| 省(自治区) | 采矿损毁面积 | 生态修复面积 | 总面积 | 省(自治区) | 采矿损毁面积 | 生态修复面积 | 总面积 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北京 | 1 123.00 | 3 913.38 | 5 036.38 | 湖北 | 7 879.62 | 6 017.04 | 13 896.66 |

| 天津 | 1 543.22 | 4 586.69 | 6 129.91 | 湖南 | 10 852.65 | 12 774.15 | 23 626.80 |

| 河北 | 14 293.87 | 58 312.15 | 72 606.02 | 广东 | 16 786.85 | 4 802.83 | 21 589.68 |

| 山西 | 26 012.80 | 10 704.42 | 36 717.22 | 广西 | 21 420.92 | 917.30 | 22 338.22 |

| 内蒙古 | 60 316.96 | 22 104.65 | 82 421.61 | 海南 | 793.34 | 8 546.94 | 9 340.28 |

| 辽宁 | 28 892.20 | 14 524.30 | 43 416.50 | 重庆 | 3 449.54 | 1 116.51 | 4 566.05 |

| 吉林 | 15 142.87 | 4 184.23 | 19 327.10 | 四川 | 4 630.97 | 3 759.82 | 8 390.79 |

| 黑龙江 | 44 895.89 | 11 700.81 | 56 596.70 | 贵州 | 8 544.35 | 1 217.05 | 9 761.40 |

| 上海 | 57.31 | 501.64 | 558.95 | 云南 | 23 291.47 | 4 631.20 | 27 922.67 |

| 江苏 | 12 761.81 | 18 226.00 | 30 987.81 | 西藏 | 5 585.00 | 2 700.97 | 8 285.97 |

| 浙江 | 4 926.82 | 9 275.53 | 14 202.35 | 陕西 | 5 838.10 | 7 663.11 | 13 501.21 |

| 安徽 | 8 164.09 | 13 845.53 | 22 009.62 | 甘肃 | 18 292.15 | 6 229.99 | 24 522.14 |

| 福建 | 12 015.85 | 2 929.74 | 14 945.59 | 青海 | 12 792.89 | 5 806.55 | 18 599.44 |

| 江西 | 10 113.76 | 9 988.84 | 20 102.60 | 宁夏 | 14 595.43 | 3 189.24 | 17 784.67 |

| 山东 | 28 650.13 | 37 267.97 | 65 918.10 | 新疆 | 55 316.15 | 26 592.57 | 81 908.72 |

| 河南 | 28 386.44 | 1 949.75 | 30 336.19 | 合计 | 507 366.45 | 319 980.90 | 827 347.35 |

2.2 不同矿种的废弃露天矿山采矿用地情况

按矿种统计,全国能源矿产废弃露天矿山采矿用地为31 269.54 hm2,占总量的3.78%,西北、华北地区的面积之和占该类全国总量的70.63%,宁夏回族自治区、内蒙古自治区、青海省、新疆维吾尔自治区的面积之和为18 391.71 hm2,占该类全国总量的58.82%。

黑色金属矿产露天采矿用地66 193.58 hm2,占总量的8.00%,华北地区的面积占该类全国总量的59.20%,河北省、辽宁省、内蒙古自治区、山西省的面积之和为48 168.16 hm2,占该类全国总量的72.77%; 河北省的面积占36.06%。

有色金属矿产露天采矿用地为9 381.04 hm2,占总量的1.14%,华北、华南地区的面积之和占该类全国总量的60.19%,山西省、河南省、新疆维吾尔自治区的面积之和为5 680.32 hm2,占该类全国总量的60.55%; 山西省的面积占33.40%。

贵重金属矿产露天采矿用地为59 498.47 hm2,占总量的7.19%,东北、西北地区的面积之和占该类全国总量的74.04%,黑龙江省、内蒙古自治区、西藏自治区、甘肃省、新疆维吾尔自治区的面积之和为52 436.88 hm2,占该类全国总量的88.13%。

稀有稀土分散元素金属矿产露天采矿用地为11 701.47 hm2,占总量的1.42%,华南、华东地区的面积之和占该类全国总量的99.65%,华南地区的面积占85.37%,海南省、广东省、江西省的面积之和11 500.02 hm2,占该类全国总量的98.28%; 海南省的面积占63.97%。冶金辅助原料非金属矿产露天采矿用地为19 055.38 hm2,占总量的2.30%,华北地区的面积占该类全国总量的42.54%。

化工原料非金属矿产露天采矿用地的面积为30 625.47 hm2,占总量的3.70%,华北、西北地区的面积之和占该类全国总量的77.72%,内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、山东省3省区的面积之和为26 555.28 hm2,占该类全国总量的86.71%; 内蒙古自治区的面积占49.59%。

特种非金属矿产露天采矿用地1 009.47 hm2,占总量的0.12%,华南、华北地区的面积之和占该类全国总量的60.94%,河北省、广西壮族自治区、辽宁省的面积之和557.14 hm2,占该类全国总量的55.19%; 河北省的面积占24.00%。

建材及其他非金属矿产露天采矿用地为598 612.93 hm2,占总量的72.35%。建材及其他非金属矿产、黑色金属矿产和贵重金属矿产的废弃露天矿山采矿用地居各矿种前三位。

2.3 废弃露天矿山采矿用地的生态修复情况

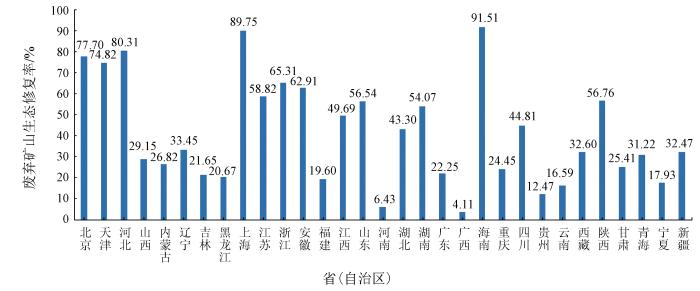

全国废弃露天矿山采矿损毁土地面积共为50.74万hm2,生态修复面积32.00万hm2,生态修复率(即生态修复面积/(露天采矿损毁土地面积+生态修复面积))为38.68%。全国各省区废弃矿山露天采矿用地生态修复情况如图1所示。

图1

图1

全国废弃矿山露天采矿用地生态修复情况对比

Fig.1

Comparison of ecological rehabilitation of mining land for abandoned open-pit mines in China

矿山生态修复面积位居全国前十位的省区为河北省、山东省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、江苏省、辽宁省、安徽省、湖南省、黑龙江省、山西省,以华北、华东地区居多,面积分别为58 312.15 hm2,37 267.97 hm2,26 592.57 hm2,22 104.65 hm2,18 226.00 hm2,14 524.30 hm2,13 845.53 hm2,12 774.15 hm2,11 700.81 hm2和10 704.42 hm2。

采矿损毁面积位居全国前十位的省区为内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、黑龙江省、辽宁省、山东省、河南省、山西省、云南省、广西壮族自治区、甘肃省,以昆仑山—祁连山—秦岭—大别山一线以北的省区居多,面积分别为60 316.96 hm2,55 316.15 hm2,44 895.89 hm2,28 892.20 hm2,28 650.13 hm2,28 386.44 hm2,26 012.80 hm2,23 291.47 hm2,21 420.92 hm2和18 292.15 hm2。

按矿山生态修复率统计, 位居全国前十位的省市区为海南省、上海市、河北省、北京市、天津市、浙江省、安徽省、江苏省、陕西省、山东省, 生态修复率依次为91.51%, 89.75%, 80.31%, 77.70%, 74.82%, 65.31%, 62.91%, 58.82%, 56.76%和56.54%, 以华北、华东地区的省区居多。

2.4 废弃露天矿山采矿用地占用基本农田情况

参照第三次全国国土调查(以下简称“三调”)成果,全国废弃露天矿山采矿用地占用基本农田面积为26 283.80 hm2,占全国废弃露天矿山采矿用地总量的3.18%。占用基本农田面积位居全国前十位的省区为山东省、河北省、河南省、江苏省、山西省、安徽省、云南省、陕西省、广西壮族自治区和甘肃省,面积分别为3 979.59 hm2,3 760.47 hm2,2 357.51 hm2,2 297.31 hm2,1 563.26 hm2,1 555.31 hm2,1 278.49 hm2,993.26 hm2,937.15 hm2和772.30 hm2; 十省区面积之和为19 494.65 hm2,占其总量的74.17%。按占用基本农田面积/露天采矿用地总量统计,位居全国前十位的省市区为上海市、河南省、江苏省、陕西省、安徽省、贵州省、山东省、河北省、云南省、山西省,占比依次为12.74%,7.77%,7.41%,7.36%,7.07%,6.43%,6.04%,5.18%,4.58%和4.26%,东、中部省份的占用基本农田占比较高。

2.5 生态红线内的废弃露天矿山采矿用地情况

参照“三调”成果,位于生态红线(生态保护极重要区、自然保护地、国家公益林、重要湿地、饮用水源地、国家沙化土地封禁保护区、水土流失重点防治区等)内的全国废弃露天矿山采矿用地占用基本农田80 864.63 hm2,占全国废弃露天矿山采矿用地总量的9.77%。生态红线内的废弃露天采矿用地面积位居全国前十位的省区为内蒙古自治区、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、山东省、甘肃省、山西省、河北省、青海省、宁夏回族自治区和广东省,十省区生态红线内的废弃矿山露天采矿用地61 238.54 hm2,占全国总量的69.37%; 按生态红线内的废弃露天矿山采矿用地/生态红线内废弃露天矿山采矿用地总量统计,位居全国前十位的省区为西藏自治区、黑龙江省、青海省、四川省、宁夏回族自治区、甘肃省、北京市、内蒙古自治区、广东省、山西省,占比依次为21.72%,20.28%,18.92%,18.60%,18.43%,18.33%,18.12%,15.83%,13.22%和12.08%,西北各省区占比偏高。

2.6 废弃露天矿山采矿用地与“三调”成果的吻合情况

参照“三调”成果, 全国与“三调”成果中的采矿用地吻合的废弃露天矿山采矿用地面积为30.13万hm2, 占全国废弃露天矿山采矿用地总量的36.42%。与“三调”吻合面积位居全国前十位省区为内蒙古自治区、山东省、新疆维吾尔自治区、辽宁省、河北省、河南省、云南省、黑龙江省、山西省、江西省, 分别为36 461.21 hm2, 26 291.48 hm2, 25 754.31 hm2, 22 523.63 hm2, 20 158.16 hm2, 17 236.77 hm2, 14 376.00 hm2, 14 080.19 hm2, 13 868.49 hm2和10 087.17 hm2; 十省区面积之和20.08万hm2, 占其总量的66.65%。按与“三调”吻合的废弃矿山露天采矿用地/废弃露天矿山采矿用地总量统计, 位居全国前十位的为重庆市、贵州省、河南省、湖北省、辽宁省、云南省、江西省、浙江省、内蒙古自治区、福建省, 占比依次为58.44%, 57.23%, 56.82%, 57.33%, 51.88%, 51.49%, 50.18%, 44.72%, 44.24%和43.72%, 以西南、华南地区的省区居多。

3 存在问题与建议

1)全国废弃露天矿山采矿用地分布呈现地域差异性,具有“沿昆仑山—祁连山—秦岭—大别山一线,北侧面积大,南侧面积小”“沿胡焕庸线,东南侧矿山数量多,西北侧矿山数量少”的分布特征。宜加快推进矿山生态修复总体规划、专项规划工作,开展全国、省域、流域等多个层次的综合评价,划分生态功能自然恢复区、生态功能工程恢复区[4]; 综合考虑闭坑矿山区位特征等,开展矿山生态修复适宜性、可行性和修复潜力评估,按治理紧迫程度,合理确定优先治理范围、治理目标、验收标准,按需开展地质灾害(隐患)治理、生态功能提升、景观再造等工作,开展源头控制、过程阻断、末端治理,进行山上山下,流域上中下游系统修复,高质量推进废弃矿山生态环境修复; 以(小)流域为单位,开展生态地质环境综合评估,做好上下游、左右岸、干支流的统筹规划、综合治理、系统修复。应充分利用生态修复专项资金等,优先完成涉及基本农田、生态红线等的相关废弃露天矿山采矿用地修复。

2)全国废弃露天矿山采矿用地分布具有矿种差异性。建材及其他非金属矿产、黑色金属矿产和贵重金属矿产的废弃露天矿山采矿用地居各矿种前三位,三者面积之和占总量的87.54%。加大上述3类矿产采矿用地的治理面积,开展有效治理,是减少废弃露天矿山采矿用地存量的有效途径。应加强遥感监测成果的转化利用,加大地方核实相关数据的工作力度,进一步完善本底数据; 做好治理工程上图入库,防止治理工程重复部署,防范资金运行风险。加强制定和颁布不同类型矿山的生态修复技术标准,明确各类矿山损毁土地的治理目标、治理任务和治理方法,细化相关验收标准和治理效果评价标准; 根据区域生态地质条件,分区、分类、分级,因地制宜,因矿施策,自然恢复为主,工程治理为辅,加强治理工作的针对性,确保工作成效。

3)全国废弃露天矿山生态修复率为38.68%,矿山环境恢复治理效率低。应遵循习近平生态文明思想,坚持“绿水青山就是金山银山”、山水林田湖草沙一体化保护和系统化治理、绿色发展等的理念,以水而定、量水而行,因地制宜,加快推进重点地区矿山生态修复重大工程实施,提升区域防风固沙、水土保持、水源涵养、生物多样性维护、产品供给等关键生态系统服务功能,促进国土空间增值保护; 加强有责任主体废弃矿山的监管,敦促责任人履行治理义务。开展正在实施的矿山生态修复工程进展情况的动态监测、已经完成的矿山生态修复工程定期监测、治理成效评估和考核。加强矿山生态自修复机理研究,变被动治理为主动引导,以自然恢复为主,利用生态自修复规律和人工修复方法,加快还清旧账。探索建立采矿用地生态修复评估后的基金返还制度,完善和推进矿山企业矿山生态修复年度治理计划备案和进展抽查制度,采取有效举措,控制生产矿山损毁土地增量。

4 结论

1)通过遥感技术调查手段,查明31个省(自治区)2021年度全国废弃露天矿山采矿用地面积82.74万hm2,占全国陆域面积的0.86‰,具有“沿昆仑山—祁连山—秦岭—大别山一线,北侧面积大,南侧面积小”“沿胡焕庸线,东南侧矿山数量多,西北侧矿山数量少”的分布特征。应加快推进矿山生态修复总体规划、专项规划工作,开展矿山生态修复适宜性、可行性和修复潜力评估,做好上下游、左右岸、干支流的统筹规划、综合治理、系统修复,高质量推进废弃矿山生态环境修复。

2)全国废弃露天矿山采矿用地分布有矿种差异性。能源矿产废弃露天矿山采矿用地面积31 269.54 hm2、黑色金属矿产用地面积66 193.58 hm2、有色金属矿产用地面积9 381.04 hm2、贵重金属矿产用地面积59 498.47 hm2、稀有稀土分散元素金属矿产用地面积11 701.47 hm2、化工原料非金属矿产用地面积30 625.47 hm2、冶金辅助原料非金属矿产用地面积19 055.38 hm2、特种非金属矿产用地面积1 009.47 hm2、建材及其他非金属矿产用地面积598 612.93 hm2。宜根据区域生态地质条件,分区、分类、分级,因地制宜,因矿施策,以自然恢复为主,以工程治理为辅,加强治理工作的针对性,确保工作成效。

3)31个省(自治区)2021年度废弃露天矿山采矿损毁土地面积50.74万hm2,生态修复面积32.00万hm2,矿山生态修复率为38.68%,矿山生态修复率低。建议加快推进重点地区矿山生态修复重大工程实施,加强有责任主体废弃矿山的监管,敦促责任人履行治理义务,以自然恢复为主,利用生态自修复规律和人工修复方法,加快还清旧账。

4)综合利用多光谱、高光谱和微波等协调调查监测技术,加强废弃露天矿山采矿用地遥感监测,及时掌握、分析和预测其分布现状、变化特征、变化规律(或发展趋势)和存在问题,为矿山生态修复重大工程部署、实施、验收、评估等提供基础数据; 加快制定和颁布不同类型矿山的生态修复技术标准,开展正在实施的矿山生态修复工程进展情况的动态监测、已经完成的矿山生态修复工程定期监测、治理成效评估和考核,为工程验收、绩效评估等奠定基础。

参考文献

再论矿区生态系统恢复重建

[J].

Rethink on ecosystem restoration and rehabilitation of mining areas

[J].

初论全国矿山地质环境现状与存在问题

[J].

Preliminary analysis of mine geo-environment status and existing problems in China

[J].

全国采矿损毁土地分布与治理状况及存在问题

[J].

DOI:10.13745/j.esf.sf.2020.10.8

[本文引用: 3]

服务“源头严控、过程严管、后果严惩”全链条管理的全国矿山遥感监测技术体系已经形成。2019年遥感监测查明:全国采矿损毁土地361.05万hm2,约占全国陆域面积的0.37%;其中,挖损土地145.93万hm2,压占土地130.67万hm2,塌陷土地84.45万hm2;在建生产矿山采矿损毁土地134.04万hm2,废弃矿山采矿损毁土地227.01万hm2。全国累计矿山环境恢复治理土地93.08万hm2。2018年度,全国新增的采矿损毁土地4.81万hm2,新增的矿山环境恢复治理土地6.52万hm2。初步分析了全国采矿损毁土地、矿山环境恢复治理土地等遥感工作现状及存在问题,提出对策建议。

Land destroyed by mining in China:Damage distribution,rehabilitation status and existing problems

[J].

我国废弃矿山生态修复研究

[J].

Study on ecological restoration of abandoned mines in China

[J].