0 引言

2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和是我国各个领域向更高质量发展的重要目标要求,然而我国目前的碳排放情况距离“双碳”目标仍有较大差距[1]。已有研究表明,土地利用产生的碳排放占总体碳排放的1/3,是区域减排增汇过程的关键一环[2-3]。目前基于土地利用碳排放的研究方向包括碳时空分异[4-5]、碳收支[6]、碳排放效应[7]和未来碳排放预测[8]等,研究尺度以流域[9]、城市群[10-11]、省域[12-13]和县域[14-15]层面为主,同时也有部分研究聚焦于农村的碳排放研究[16-17],多方向、多层次的土地利用碳排放研究可为各地区制定“双碳”政策提供参考。然而目前的研究大多集中在土地开发活动剧烈的地区,对土地开发较弱的生态地区研究较少,这类地区往往有巨大的碳汇空间[18],是实现区域之间碳收支平衡的重要组成部分[19]。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

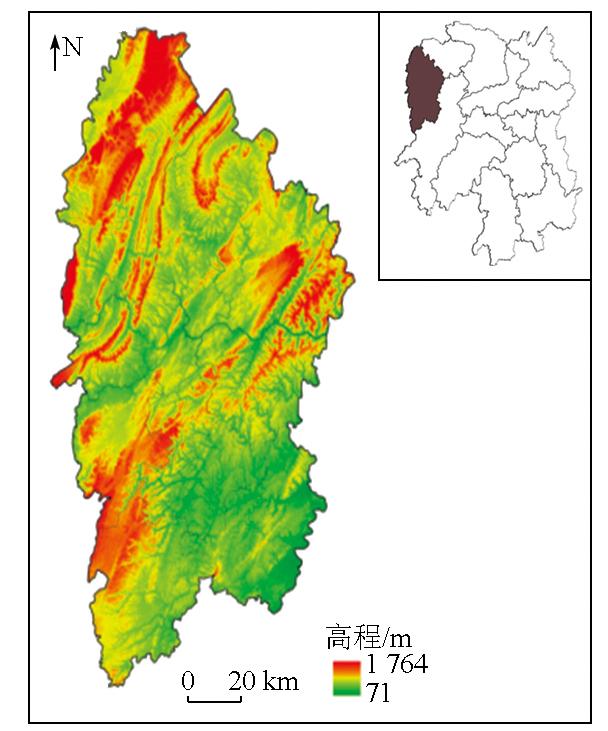

湘西州(109°10'~110°23'E,27°44'~29°38'N)地处湖南省西北部(图1),位于湘鄂渝黔4省市交界处,行政区域总面积约1.547万km2。现辖7县、1市和1个经济开发区,有115个乡镇(街道)。截至2020年底,全年生产总值725.11亿元,总人口294.2万人,常住人口248.4万人。全州气候为亚热带季风气候,降水量充沛,地形以山地和丘陵为主。湘西州现有林业用地面积约11.9万hm2,森林资源丰富,森林覆盖率稳定在60%以上,是国家重点生态功能区、国家森林城市,是长江经济带重要生态屏障。

图1

图1

研究区位置及范围示意图

Fig.1

Schematic diagram of the location and scope of the study area

1.2 数据源及预处理

本文中使用的数据包括湘西州土地覆盖数据,通过人机交互式解译Landsat得到湘西州2000年、2005年、2010年、2015年和2020年5期的土地覆盖数据。将湘西州土地分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6大类型。数字高程数据(digital elevation model,DEM)来源于地理空间数据云(

2 研究方法

2.1 土地利用动态度

式中: K为单一土地利用动态度; Ua和Ub分别为初、末年份某类型土地的面积; T为研究时段。

2.2 碳收支核算方法

本研究中5种土地利用类型的碳排放采用直接碳排放系数法,碳收支表达式为:

式中: Ci为碳排放总量; Si为某一土地利用类型的面积; Qi为碳排放系数; i为某一土地利用类型。

表1 土地利用碳排放系数

Tab.1

| 土地利用类型 | 碳排放系数 | 碳效应 |

|---|---|---|

| 耕地 | 0.497 0 | 碳源 |

| 林地 | -0.581 0 | 碳汇 |

| 草地 | -0.020 5 | 碳汇 |

| 水域 | -0.025 3 | 碳汇 |

| 未利用地 | -0.000 5 | 碳汇 |

建设用地的碳排放采用间接碳排放计算方法,计算公式为:

表2 能源碳排放系数

Tab.2

| 能源类型 | 碳排放系数(t/t-1标准煤) |

|---|---|

| 煤炭 | 0.748 |

| 石油 | 0.583 |

| 天然气 | 0.444 |

湘西州地区碳排放总量计算公式为:

式中: E为地区内碳排放总量; C为其他5类土地利用类型碳排放总量。

2.3 碳排放影响因素分析

2.3.1 脱钩效应

式中:

表3 脱钩类型分类

Tab.3

| 脱钩 状态 | 脱钩 类型 | |||

|---|---|---|---|---|

| 脱钩 | 强脱钩 | <0 | >0 | <0 |

| 弱脱钩 | >0 | >0 | [0,0.8) | |

| 衰退脱钩 | <0 | <0 | >1.2 | |

| 负脱钩 | 强负脱钩 | >0 | <0 | T<0 |

| 弱负脱钩 | <0 | <0 | [0,0.8) | |

| 扩张负脱钩 | >0 | >0 | >1.2 | |

| 连接 | 扩张连接 | >0 | >0 | [0.8,1.2) |

| 衰退连接 | <0 | <0 | [0.8,1.2) |

2.3.2 LMDI模型

式中: En为区域能源消耗量; 为地区生产总值; P为地区人口总数; S为建设用地规模。通过LMDI模型的加法分解[39]得到各项影响因子的贡献大小,公式为:

式中: ΔC为0(基期)到t时期的碳排放综合效应; C0为基期碳排放量; Ct为t时期的区域碳排放量; ΔCa为能源结构强度效应; ΔCb为能源效率效应; ΔCc为经济产出效应; ΔCd为土地利用效应; ΔCe为建设用地规模效应;

2.4 土地利用预测方法

目前,对土地利用的研究已从趋势变化分析发展为时空演变的模拟预测,很多学者应用未来土地利用模拟(future land use simulation,FLUS)[40]、斑块生成土地利用模拟与生态系统服务评估(patch-generating land use simulation-integrated valuation of ecosystem services and tradeoffs,PLUS-InVEST)[41]、Markov-FLUS[42]和CA-Markov等模型在不同研究区开展了土地利用变化的模拟预测。其中,CA-Markov模型凭借其复杂的空间变化模拟和长序列预测优势在土地利用变化研究中得到较为广泛的应用。

2.4.1 CA-Markov模型

2.4.2 MCE模型

多准则评估(multi-criteria evaluation,MCE)模型可综合分析影响土地利用变化的多种自然和经济因素,通过设置限制性因子,控制土地利用类型转化的数量与方向,生成的适宜性图集可以补充CA模型转换规则上的不足,提高模型精度[47]。

2.5 灰色预测模型

3 结果与分析

3.1 2000—2020年土地利用变化分析

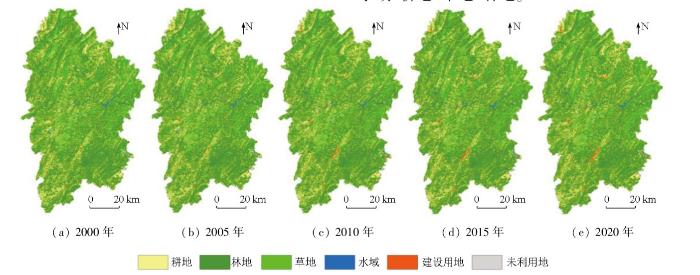

图2

图2

2000—2020年湘西州土地利用图

Fig.2

Land use map of Xiangxi Prefecture from 2000 to 2020

表4 2000—2020年土地利用动态度

Tab.4

| 土地利 用类型 | 2000—2010年 | 2010—2020年 | 2000—2020年 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 净转出 面积/ km2 | 动态 度/% | 净转出 面积/ km2 | 动态 度/% | 净转出 面积/ km2 | 动态 度/% | |

| 草地 | -1.55 | -0.01 | 9.35 | 0.07 | 7.81 | 0.03 |

| 耕地 | 21.23 | 0.07 | 30.74 | 0.10 | 51.97 | 0.09 |

| 建设用地 | -50.79 | -6.30 | -60.38 | -4.59 | -111.17 | -6.89 |

| 林地 | 27.83 | 0.03 | 21.45 | 0.02 | 49.28 | 0.02 |

| 水域 | 4.14 | 0.36 | -1.43 | -0.13 | 2.71 | 0.12 |

| 未利用地 | -0.86 | -12.06 | 0.27 | 1.72 | -0.59 | -4.14 |

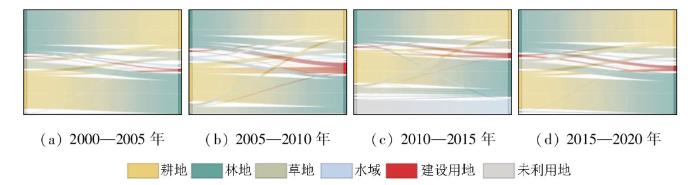

由图3和表4可知,20 a间建设用地面积不断增加,尤其在2005—2010年间增幅最大,共增加了103.83 km2,占增加总量的93%,表明2005—2010年间湘西州进入快速城镇化阶段,此期间建设用地的主要转入地类为林地和耕地,说明这阶段的城镇化侵占大量农田,牺牲了生态效益。耕地在2000—2005年间有增加,在后续15 a间则不断减少,尤其在2005—2015年的10 a间减幅较大。林地面积整体呈不断减少的趋势。草地面积小范围浮动,主要转出为林地,其次是耕地。水域面积变化主要呈减少趋势,主要转出为耕地和林地。未利用地面积保持小幅的增长。土地转化方面表现为: 建设用地面积大幅增加,占用了大量林地和耕地,水域和草地的面积减少并转换为林地和耕地。从碳排放角度看: 整体上碳汇用地向碳源用地转化。综上可以看出,湘西州城镇化发展过程中,经济发展的需求推动着建设用地扩张,影响着土地空间格局,未来平衡好经济发展与粮食安全、生态保护的关系是湘西州发展的关键。

图3

3.2 湘西州2000—2020年间碳排放情况

3.2.1 土地利用碳排放

土地利用碳排放情况见表5。2000—2020年20 a间土地利用碳排放总量持续增加,碳排放量从118.59万t增加到145.54万t,增加26.95万t、净碳排放量增加最快的区间为2005—2010年,增加了10.69万t,占20 a总共增加量的39.65%,主要原因为建设用地碳排放量大幅增加; 净碳排放量增加最少的区间为2015—2020年,增加了1.96万t,说明在这5 a间湘西州逐渐重视集约用地、能源改革等发展策略。20 a间碳源总量持续增加,建设用地是主要的碳源土地类型,20 a间其碳排放量增长了16%,占碳源总量的90%以上; 耕地的碳排放量稳定在15万t左右,对碳源贡献较小,碳源总量保持平稳; 林地是主要的碳汇土地类型,占碳汇总量的99%以上; 其他3类碳汇土地类型的碳汇量基本不变。因此,控制建设用地碳排放、保护林地的碳汇能力对湘西州实现“双碳”目标至关重要。

表5 2000—2020年土地利用碳排放量

Tab.5

| 碳排放类型 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 耕地碳排放 | 15.12 | 15.16 | 15.02 | 14.91 | 14.87 |

| 林地碳排放 | -63.82 | -63.73 | -63.71 | -63.70 | -63.55 |

| 草地碳排放 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.25 |

| 水域碳排放 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |

| 未利用地碳排放 | **① | ** | ** | ** | ** |

| 建设用地碳排放 | 167.57 | 173.52 | 184.33 | 192.65 | 194.50 |

| 碳源总量 | 182.69 | 188.68 | 199.35 | 207.56 | 209.37 |

| 碳汇总量 | -64.11 | -64.02 | -64.00 | -63.99 | -63.83 |

| 净排放量 | 118.59 | 124.66 | 135.35 | 143.57 | 145.54 |

①**表示碳排放数值小于0.01。

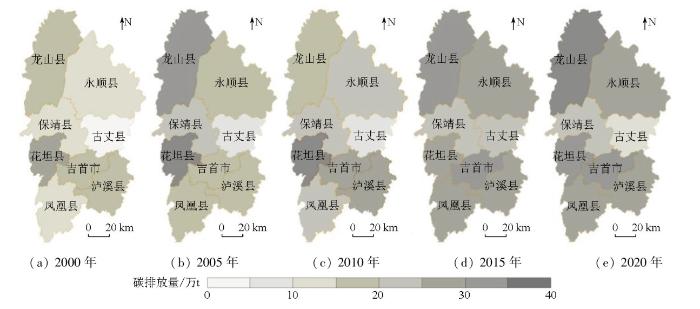

3.2.2 碳排放空间分布

由表6和图4可知,20 a间仅有花垣县碳排放量减少了0.58万t,其他县市均为增加,增加最多的是龙山县,增加了7.10万t。2010年后,原本碳排放增加的吉首市、泸溪县和花垣县3个地区碳排放量均开始减少,以花垣县减少最为显著,而其他5个地区碳排放量则出现不同程度的增加,以古丈县和龙山县最为显著,这可能与湘西州产业转型和产业布局调整有关。2000—2010年间湘西州碳排放最高的地区是花垣县,其次是吉首市和龙山县,最少的是古丈县。碳排放量增加的地区集中在湘西州中部,增加最多的是花垣县,增加了8.27万t; 碳排放量减少的县市集中在湘西州北部和凤凰县,减少最多的是凤凰县,减少了1.54万t。2010—2020年间碳排放最高的地区是龙山县,其次是吉首市,最少的是古丈县。碳排放量增加的地区主要在湘西州北部以及南部的凤凰县,增加最多的是龙山县,增加了8.57万t,古丈县增加了7.12万t; 碳排放量减少的县市集中在湘西州中部,减少最多的是花垣县,减少了8.85万t。从土地利用类型碳排放量来看,各地区的耕地、林地、草地、水域和未利用地的碳排放量20 a基本不变,引起地区碳排放量变化的关键因素是建设用地的碳排放量增加。

表6 8个县市碳排放量

Tab.6

| 地区 | 2000年/ 万t | 2005年/ 万t | 2010年/ 万t | 2015年/ 万t | 2020年/ 万t | 20 a增 幅/% |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 吉首市 | 18.06 | 17.12 | 24.90 | 24.19 | 23.93 | 33 |

| 泸溪县 | 16.42 | 15.76 | 23.28 | 19.97 | 17.21 | 5 |

| 凤凰县 | 14.16 | 15.30 | 12.62 | 15.57 | 16.97 | 20 |

| 花垣县 | 22.36 | 23.02 | 30.63 | 19.23 | 21.78 | -3 |

| 保靖县 | 11.76 | 12.89 | 11.75 | 12.20 | 12.83 | 9 |

| 古丈县 | 3.37 | 2.52 | 2.36 | 10.45 | 9.48 | 18 |

| 永顺县 | 13.64 | 15.33 | 12.18 | 17.39 | 17.15 | 26 |

| 龙山县 | 19.17 | 20.98 | 17.70 | 24.57 | 26.27 | 37 |

| 湘西州 | 118.94 | 122.82 | 135.42 | 143.57 | 145.62 | 22 |

图4

3.3 土地利用碳排放因素分析

3.3.1 土地利用碳排放脱钩分析

整体上湘西州20 a间土地利用与碳排放之间一直保持弱脱钩效应,如表7所示。从表中可知,20 a间随着湘西州经济发展与社会建设,碳排放量也在增加,但碳排放增长速度低于经济增长速度,碳排放与经济增长之间的关联性弱,但各县市土地利用碳排放脱钩状态差异很大。

表7 湘西州脱钩系数

Tab.7

| 影响 因素 | 2000— 2005年 | 2005— 2010年 | 2010— 2015年 | 2015— 2020年 |

|---|---|---|---|---|

| 0.033 | 0.102 | 0.053 | 0.014 | |

| 0.829 | 1.470 | 0.647 | 0.401 | |

| 0.040 | 0.069 | 0.082 | 0.036 | |

| 脱钩类型 | 弱脱钩 | 弱脱钩 | 弱脱钩 | 弱脱钩 |

各县市主要是在弱脱钩和强脱钩状态之间变化,如表8所示。2种类型的数量占比基本持平,与前文提到的2010年后各县市碳排放增加、减少的趋势发生转折有关。古丈县在2010—2015年间的脱钩系数明显大于其他地区,表现为扩张负脱钩状态,原因是这5 a间古丈县工业规模快速扩大,矿产开采活动剧烈,碳排量大幅增加8.07万t,但对经济增长的促进作用不够。

表8 各县市土地利用碳排放脱钩指数

Tab.8

| 地区 | 2000—2005年 | 2005—2010年 | 2010—2015年 | 2010—2015年 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 状态 | 状态 | 状态 | 状态 | |||||

| 吉首市 | -0.071 | 强脱钩 | 0.341 | 弱脱钩 | -0.037 | 强脱钩 | -0.021 | 强脱钩 |

| 泸溪县 | -0.116 | 强脱钩 | 0.168 | 弱脱钩 | -0.314 | 强脱钩 | -0.469 | 强脱钩 |

| 凤凰县 | -0.052 | 强脱钩 | -0.104 | 强脱钩 | 0.269 | 弱脱钩 | 0.262 | 弱脱钩 |

| 花垣县 | -0.007 | 强脱钩 | 0.297 | 弱脱钩 | -1.591 | 强脱钩 | 0.598 | 弱脱钩 |

| 保靖县 | 0.100 | 弱脱钩 | -0.047 | 强脱钩 | 0.082 | 弱脱钩 | 0.113 | 弱脱钩 |

| 古丈县 | -0.191 | 强脱钩 | -0.096 | 强脱钩 | 3.044 | 扩张负脱钩 | -0.265 | 强脱钩 |

| 永顺县 | 0.217 | 弱脱钩 | -0.158 | 强脱钩 | 0.412 | 弱脱钩 | -0.039 | 强脱钩 |

| 龙山县 | 0.230 | 弱脱钩 | -0.111 | 强脱钩 | 0.565 | 弱脱钩 | 0.139 | 弱脱钩 |

3.3.2 LMDI模型因素分解

通过LMDI模型对能源结构强度、能源效率、经济产出、土地利用和建设用地规模5个因素分解,研究5种因素对区域碳排放效应的影响效果,具体见表9。起正向促进作用的是能源结构强度效应、经济产出效应、建设用地规模效应,负面抑制作用的是能源效率效应、土地利用效应。促进作用最强的因素是经济产出效应,其次是建设用地规模效应,抑制作用最强的是能源效率效应,其次是土地利用效应,表明在20 a间,引起湘西州碳排放增加的主要因素是经济发展需求以及建设用地规模增加。在2015—2020年间,5项因素的贡献或抑制效率均减少,表明湘西州经济增速放缓,经济正在向高质量发展转型,对建设用地采取更严格的管控措施。而能源效率效应抑制作用先增强再降低,不利于碳减排,因此湘西州需要在经济发展的同时也要坚持能源绿色节约。综上,湘西州作为国家森林城市,正在构建全国绿色低碳发展样板区,提高能源利用效率、优化城镇空间结构、提升产业发展质量有利于实现其发展目标。

表9 土地利用碳排放LMDI因素分解

Tab.9

| 效应类型 | 2000— 2005年 | 2005— 2010年 | 2010— 2015年 | 2015— 2020年 |

|---|---|---|---|---|

| 能源结构强度效应 | 1.84 | 2.83 | 2.07 | 0.57 |

| 能源效率效应 | -73.45 | -109.19 | -66.74 | -48.92 |

| 经济产出效应 | 74.23 | 109.21 | 70.21 | 48.51 |

| 土地利用效应 | -7.15 | -44.35 | -25.55 | -23.51 |

| 建设用地规模效应 | 10.60 | 52.18 | 28.23 | 25.31 |

| 综合效应 | 6.07 | 10.68 | 8.22 | 1.96 |

3.4 未来碳排放预测

3.4.1 情景设置

以2000年与2010年为基期土地利用图像,预测2020年土地利用情况,Kappa系数为0.93,精度较高[50],说明利用该模型进行湘西州土地利用预测可信度高。因此以2020年土地利用图像为基期图像,对2030年湘西州土地利用情况进行预测。

表10 情景类型及转换原则

Tab.10

| 情景类型 | 转换原则 |

|---|---|

| 自然发展 | 依照湘西州2000—2020年间土地变化规律和发展趋势,不改变各地类转化概率和转化方向,不考虑政策因子在土地利用变化中的影响,预测2030年各类土地利用情况 |

| 耕地保护优先 | 充分考虑湘西州耕地保有量底线要求,在自然发展情景的基础上,基于布尔运算的MCE模块制作各地类适宜性图集,最大限度限制耕地向其他用地转化,除建设用地外,适当增加其他用地向耕地转化的概率; 在制作耕地适宜性图集时,通过设置对耕地分布影响较大的高程和坡度因子,引导耕地向更高质量区域发展 |

| 生态保护优先 | 考虑湘西州生态保护、提升碳汇能力要求,在自然发展情景的基础上,基于布尔运算的MCE模块制作各地类适宜性图集,限制重要生态区内林地、草地被占用情况,降低林地、草地向建设用地、耕地转化的概率,约束水域向其他地类转化,保护湘西州蓝绿空间,未利用地不做其他设置 |

3.4.2 不同情景预测下的土地利用情况

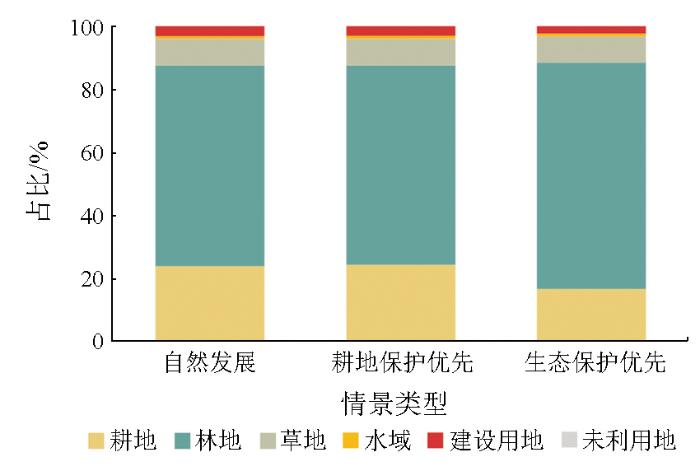

图5

图5

2030年情景预测土地利用占比

Fig.5

Projected land use proportions under different scenarios in 2030

表11 2030年情景预测土地利用情况

Tab.11

| 土地利用类型 | 土地利用面积 | ||

|---|---|---|---|

| 自然发展 | 耕地保护优先 | 生态保护优先 | |

| 耕地 | 3 757.95 | 3 822.45 | 2 647.48 |

| 林地 | 9 796.03 | 9 738.91 | 11 054.44 |

| 草地 | 1 301.60 | 1 295.88 | 1 259.20 |

| 水域 | 144.76 | 149.97 | 157.36 |

| 建设用地 | 477.43 | 469.80 | 357.86 |

| 未利用地 | 1.04 | 1.81 | 1.72 |

在3类情景中,土地利用类型面积占比均为林地>耕地>草地>建设用地>水域>未利用地,与2010—2020年的情况相同,总体土地格局未发生大的变化。在自然情景中,相比2020年林地和未利用地面积分别减少了1 141.62 km2和2.6 km2,建设用地和耕地分别增加了277.94 km2和766.96 km2,说明林地主要改变为耕地和建设用地,草地和水域分别增加58.39 km2和31.16 km2,与其他地类相比增加较少,表明放任土地自然发展而不进行有效的宏观调控会导致林地大面积减少,建设用地面积大幅增加,对生态环境造成不可逆转的破坏。耕地保护优先情景下,相比2020年只有林地面积减少,林地面积减少了1 198.74 km2,其他用地中,耕地和建设用地面积分别增加831.46 km2和277.94 km2,草地、水域和未利用地分别增加52.67 km2,36.37 km2和0.51 km2,可以看出林地的大面积减少是被耕地、建设用地和草地占用,在这个情景中虽然耕地资源得到了最大的保护,却忽视了对生态资源的保护。生态保护优先情景下,只有耕地面积减少了343.51 km2,其他用地均为增加。建设用地增加了166 km2,林地、草地、水域和未利用地分别增加了116.79 km2,15.99 km2,43.76 km2和0.42 km2,说明这段时间耕地被非农化占用,主要转化为建设用地和林地,这种转化保证了湘西州的生态底线要求,相比其他2种情景有效控制了建设用地的扩张速度,但粮食安全作为国家安全的重要一环,其耕地资源的减少也应当严格控制。

3.4.3 未来碳排放量预测

根据《湘西统计年鉴》以及数据可获得性,选取原煤、焦炭、汽油、柴油和电力5种能源数据转换为标准煤量,通过灰色预测模型进行未来能源消耗预测,并对不同能源消耗预测结果进行预测精度检验。由表12可知,后验差比值均小于0.35,表明该预测结果拟合精度较高,后验差比值检验达标,平均相对误差均小于20%,说明能源消耗数据预测过程拟合较好,可以用于建设用地碳排放预测,根据预测得到的能源消耗数据计算建设用地碳排放量。

表12 能源消耗预测检验

Tab.12

| 能源种类 | 后验差比值 | 平均相对误差/% |

|---|---|---|

| 原煤 | 0.128 | 3.376 |

| 焦炭 | 0.047 | 0.040 |

| 汽油 | 0.039 | 0.645 |

| 柴油 | 0.080 | 1.803 |

| 电力 | 0.073 | 7.088 |

除建设用地外的5种土地利用类型仍然通过直接系数法计算碳排放量。由于建设用地的碳排放量是通过能源消耗量计算,因此本文设定建设用地的碳排放量在3种情景预测中保持一致,不同情景下的湘西州土地碳排放量见表13。在3类情景碳排放上,生态保护优先情景<自然发展情景<耕地保护优先情景,净碳排放量分别为294.52万t,307.34万t和308.00万t。净碳排放量最低的为生态保护优先情景,原因是其林地面积高于其他2种情景,导致碳汇量高于其他2种情景,碳排放总量最低。耕地保护优先情景的净碳排放量最高,原因是该情景对耕地进行保护,控制耕地占用情况,增加了耕地碳源量,导致碳排放总量最高。由于耕地的碳排放系数小,对碳排放量影响不及建设用地和林地,因此在耕地保护情景下,虽然耕地面积在比自然发展情景多64.5 km2,但碳排放量只略高于自然发展情景。同时在3个情境中,建设用地的碳排放量在耕地和建设用地2大碳源总量中占比分别为94.9%,94.8%和96.3%,表明在未来建设用地仍然是引起碳排放量变化的主导因素,通过能源改革、产业绿色转型以及严格控制建设用地无序扩张有利于土地减排增汇。碳汇土地类型中,林地仍然是主要的碳汇来源,守住林地碳汇底线是实现湘西州“双碳”目标的基础。3类情景中草地、水域和未利用地的碳排放量基本相同。

表13 2030年情景预测土地利用碳排放情况

Tab.13

| 土地利用类型 | 碳排放量 | ||

|---|---|---|---|

| 自然发展 | 耕地保护优先 | 生态保护优先 | |

| 耕地 | 18.68 | 19.00 | 13.16 |

| 林地 | -56.91 | -56.58 | -64.23 |

| 草地 | -0.27 | -0.27 | -0.26 |

| 水域 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |

| 建设用地 | 345.89 | 345.89 | 345.89 |

| 未利用地 | **① | ** | ** |

| 净碳排放量 | 307.34 | 308.00 | 294.52 |

①**表示碳排放量小于0.01。

4 结论与讨论

基于2000—2020年共5期土地利用数据对湘西州土地利用情况以及历史碳排放时空演变进行分析,运用脱钩模型以及LMDI模型对其土地利用碳排放影响因素分解。设定自然发展、耕地保护优先和生态保护优先3种土地利用情景,对2030年土地利用情况以及碳排放情况进行预测,研究得出以下结论:

1)林地占比保持在70%以上,是湘西州最主要的土地类型; 从土地利用动态度上,建设用地>未利用地>水域>耕地>草地>林地; 土地转化方面,建设用地面积大幅增加,占用了大量林地和耕地,水域和草地的面积减少并转换成了林地和耕地; 从碳排放角度,整体上碳汇用地向碳源用地转化。未来平衡好经济发展与粮食安全、生态保护的关系是湘西州发展的关键。

2)2000—2020年20 a间土地利用碳排放总量持续增加; 碳源总量持续增加,建设用地是主要的碳源土地类型,耕地对碳源贡献较小; 碳汇总量保持平稳,林地是主要的碳汇土地类型,其他3类碳汇土地类型碳汇量基本不变。控制建设用地碳排放、保护林地的碳汇能力对湘西州实现“双碳”目标至关重要。

3)碳排放空间分布上,20 a间仅有花垣县碳排放量减少,其他县市均为增加; 2010年后,原本碳排放增加地区碳排放量均开始减少,其他地区碳排放量则出现不同程度的增加,与湘西州产业转型、产业布局调整有关。从土地利用类型碳排放量来看,各地区的耕地、林地、草地、水域和未利用地的碳排放量20 a间基本不变,引起地区碳排放量变化的关键因素是建设用地的碳排放量增加。

4)脱钩效应中,整体上一直保持弱脱钩效应,各县市土地利用碳排放脱钩状态差异很大; 各县市主要是在弱脱钩和强脱钩状态之间变化。起正向促进作用的是能源结构强度效应、经济产出效应、建设用地规模效应,负面抑制作用的是能源效率效应、土地利用效应,其中促进作用最强的因素是经济产出效应,抑制作用最强的是能源效率效应因素。提高能源利用效率、优化城镇空间结构、提升产业发展质量有利于实现其发展目标。

5)3类情景中,土地利用类型面积占比均为林地>耕地>草地>建设用地>水域>未利用地,总体土地格局未发生大的变化。碳排放上,生态保护优先情景<自然发展情景<耕地保护优先情景。在未来建设用地仍然是引起整体碳排放量变化的主导因素,林地仍然是主要的碳汇来源。

本文以湘西州为研究对象,补充当前土地利用碳排放领域中缺少的生态地区的研究。经研究发现,湘西州碳汇基础量巨大,但仍然表现为正向碳排放区域,这也侧面反映当前全国的碳减排压力巨大,通过对湘西州的研究,可以为湘西州外部的大区域提供“双碳”策略。本文在对建设用地碳排放的预测过程中,由于数据的可获得性有限,只选取了5种能源数据参与预测,导致最终的建设用地碳排放预测不够准确。同时未能充分考虑当前武夷山区产业转移政策影响,未来将进一步深化研究,提高研究的科学性。本文从3种情景预测土地利用及碳排放情况,未来还可从旅游发展、统筹发展等情景,提供更全面的理论成果。同时还将深入研究其旅游产业中的碳排放变化情况,为其旅游产业高质量发展提供政策制定策略。

参考文献

基于土地利用变化的中国省域碳排放时空差异及碳补偿研究

[J].

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2019.12.014

[本文引用: 1]

选择中国30个省级行政区为研究单元,基于土地利用和能源消耗等数据,采用碳排放系数法,对2003~2016年中国土地利用碳源/汇进行计算,探究中国省域土地利用碳排放和碳吸收时空演变,并以碳盈亏时空分析为基础,通过生态补偿系数和经济贡献系数分析碳排放的差异性,以净碳排放量作为基准值进行碳补偿价值的研究。结果表明:① 研究期间碳排放总量和净碳排放量除在2015年出现小幅度下降现象,其余年度均呈现不断增加趋势;碳吸收总量呈现稳中有升的趋势。②土地利用碳吸收的主要载体是耕地和林地,碳汇资源空间差异明显,基本呈现西高东低的分布特征,多数省份在研究期内基本保持一致的碳吸收类型。③ 碳排放总量分布空间差异显著,且主要来自建设用地。④ 依据净碳排放量的区域差异,将其划分为高碳排放区、一般碳排放区、低碳排放区、碳汇区4种类型。⑤ 由于各省域碳补偿标准和净碳排放量的差异导致碳补偿价值区域差异明显。

Spatial temporal differences of carbon emissions and carbon compensation in China based on land use change

[J].

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2019.12.014

[本文引用: 1]

This study selects 30 provincial districts in China as research units (not including data of Tibet, Hong Kong, Macau and Taiwan), using land use and energy consumption data, and using the carbon emission coefficient method to explore China's land use carbon sources/sinks from 2003 to 2016. In the analysis on the spatial and temporal evolution of carbon emissions and carbon absorption, the analysis and the carbon-depletion time-space change, ecological compensation coefficient and economic contribution coefficient of land use carbon emissions are used to analyze the fairness and difference of carbon emissions, with net carbon emissions as the benchmark. The value is studied for the value of carbon offset. The results show that: 1) During the study period, the total and net carbon emissions showed an increasing trend, except for a small decrease in 2015. The total carbon absorption showed a steady trend of increasing. 2) The main carriers of carbon absorption of land use are cultivated land and forest land. The spatial difference of carbon sink resources is obvious, showing the distribution characteristics of high in the west and low in the east. 3) The total carbon emission distribution space difference is significant, and mainly from the construction land. 4) According to the regional difference of net carbon emission, it is divided into 4 types: high carbon emission area, general carbon emission area, low carbon emission area, carbon sink area. 5) Because of the difference of carbon offset standard and net carbon emission, the regional difference of carbon offset value is obvious

The annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land use 1850—1990

[J].

Sources and sinks of carbon from land-use change in China

[J].

碳中和目标下土地利用碳排放效率及其时空格局——以黄河流域72个地级市为例

[J].

Land use carbon emission efficiency and its spatial-temporal pattern under carbon neutral target:A case study of 72 cities in the Yellow River Basin

[J].

基于土地利用变化的四川省碳排放与碳足迹效应及时空格局

[J].

Effect of land use changes on the temporal and spatial patterns of carbon emissions and carbon footprints in the Sichuan Province of Western China,from 1990 to 2010

[J].

基于主体功能区的碳收支时空分异和碳补偿分区:以黄河流域县域为例

[J].

Spatiotemporal differentiation of carbon budget and carbon compensation zoning based on the plan for major function-oriented zones:A case study of counties in the Yellow River Basin

[J].

1980—2020年洞庭湖流域土地利用变化及其碳效应

[J].

Land use change and its carbon effect in Dongting Lake basin during 1980—2020

[J].

基于自然-经济综合视角的碳排放强度与生态盈亏多情景模拟研究——以淮海经济区为例

[J].

Multi-scenario simulation of carbon emission intensity and ecological profit and loss from the perspective of nature and economy in Huaihai Economic Zone

[J].

黄河流域土地利用碳排放的时空演变及影响因素研究

[J].

Study on the spatial-temporal evolution and influencing factors of land use carbon emissions in the Yellow River Basin

[J].

北部湾城市群土地利用碳收支时空分异及碳补偿分区

[J].

Spatio-temporal variation of landuse carbon budget and carbon compensation zoning in Beibu Gulf urban agglomeration area

[J].

长江经济带三大城市群土地利用碳排放的区域差异及空间收敛性

[J].

Regional difference and spatial convergence of land use carbon emissions in three urban agglomerations of Yangtze River Economic Belt

[J].

广东省土地利用-碳减排-经济增长的脱钩关系

[J].

Decoupling relationship of landuse carbon emission reduction and economic growth in Guangdong Province

[J].

基于碳达峰碳中和的贵州省土地利用碳排放演变及预测研究

[J].

Research evolution of carbon emissions from land use in Guizhou Province based on carbon peak and carbon neutrality and the according predictions

[J].

成都市县域土地利用碳收支与经济发展关系研究

[J].

DOI:10.11849/zrzyxb.20160677

[本文引用: 1]

基于2014年成都市县域单元土地利用遥感图像和能源消耗统计数据,论文分析了碳收支空间分布特征,通过回归模型构建,对碳收支、土地利用和经济发展协同关系进行研究。结果表明:1)成都市碳汇土地面积占比为56.97%,高于碳源用地,区域碳源/碳汇用地空间差异明显。土地利用强度为2.40~3.33,呈现“东高西低、中心最高”的空间分布特征;2)成都市净碳排放2.43×10<sup>7 </sup>t,呈现“东高西低、中心最高”分布特征。各县域单元碳补偿率为0.06%~11.58%,碳生态承载系数(ESC)为0.05~8.60,呈现“东低西高、中心最低”的特征;3)碳排放经济贡献系数(ECC)为0.26~1.45,呈现“中心高、周边低”的特征并且空间差异较小;4)碳排放与GDP极显著正相关(P<0.01)。ESC与土地利用强度极显著负相关(P<0.01)。ECC与土地利用强度耦合协调度均值为0.56。耦合协调度和人均GDP回归关系极显著(P<0.01),表明区域经济发展提高了碳排放经济效益和土地利用强度的耦合协调度。

Relations between land use carbon budget and economic development at county level in Chengdu City

[J].

DOI:10.11849/zrzyxb.20160677

[本文引用: 1]

Based on the land use map interoperated from remote sensing image and energy consumption data of 2014 at county level in Chengdu city, spatial distribution characteristic of the carbon budget was analyzed. Furthermore, coordinative relations among carbon budget, land use and economic development were studied by establishing regression model. The result shows: 1) The area proportion of carbon sink was 56.97%, higher than that of carbon source. There were remarkable spatial differences of carbon sources and carbon sinks in Chengdu city. Land use intensity county was between 2.40-3.33 at county level, and its spatial distribution presents characteristic of “high in the east and low in the west, while the highest in the middle”. 2) Net carbon emission was 2.43×10<sup>7</sup> t, with the characteristic of “high in the east and low in the west, while the highest in the middle”. Carbon compensation ratio and ecological support coefficient of each county were between 0.06%-11.58% and 0.05-8.60, respectively, and both presented the characteristic of “low in the east and hig in the west, while the lowest in the middle”. 3) Economy contribution coefficient was between 0.26-1.45, and it demonstrated a trend from high in the center to low in the peripheral area. 4) Net carbon emission was significantly positively correlated with GDP (<em>P</em><0.01). <em>ESC</em> was significantly negatively correlated with land use intensity (<em>P</em><0.01). The coupling coordination degree of economy contribution coefficient and land use intensity at each level was 0.56. According to the established regression model, we found that economic development and coupling coordination degree have significant correlation (<em>P</em><0.01).

基于县域尺度的福建省土地利用碳排放效应分析

[J].

Investigation on county-scale carbon emission effect of land use in Fujian Province

[J].

乡村振兴背景下农村碳排放变动及减排策略

[J].

Carbon emission changing and reduction strategy of agriculture and rural areas under the background of rural vitalization

[J].

双碳视角下乡村地域系统碳效应研究进展

[J].

Research progress of rural regional system carbon effect from the perspective of Dual Carbon

[J].

碳中和目标下长三角碳源/汇时空特征及其影响因素

[J].

Spatio-temporal characteristics and influencing factors of carbon sources/sinks in the Yangtze River Delta under carbon neutrality target

[J].

碳中和背景下统筹土地利用碳收支的广东省横向碳补偿

[J].

Horizontal carbon compensation in Guangdong Province based on coordinating land use carbon budget under the background of carbon neutrality

[J].

武汉城市圈县域空间横向碳生态补偿研究——基于土地利用碳收支差异

[J].

County-level carbon ecological compensation of Wuhan urban agglomeration under carbon neutrality target:Based on the difference in land use carbon budget

[J].

荆南三口地区生态系统服务价值对城乡建设用地扩张的响应机理

[J].

Response mechanism of ecosystem service value to urban and rural construction land expansion in the three outlets of the southern Jingjiang River

[J].

湘西州地区生态系统服务价值时空特征及驱动分析

[J].

The characteristics and driving factors of spatiotemporal changes in the ecosystem service value in Xiangxi,Hunan,China

[J].

湘西州典型乡村聚落景观空间分异特征及驱动因素分析

[J].

Analysis on the spatial differentiation characteristics and driving factors of typical rural settlement landscape in Xiangxi Prefecture

[J].

乡村振兴背景下少数民族传统村落旅游共生模式研究——以湖南省湘西州为例

[J].

Symbiotic pattern of tourism in ethnic minority traditional villages under the rural revitalization background:A case study in Xiangxi Prefecture of Hunan Province

[J].

2020年湘西统计年鉴

[EB/OL].

2020 Xiangxi statistical yearbook

[EB/OL].

Decoupling environmental pressures and economic growth

[J].

中国碳排放脱钩效应、时空特征与驱动因素

[J].

Research on the decoupling effect,spatio-temporal characteristics,and driving factors of carbon emissions in China

[J].

土地利用动态变化的空间分析测算模型

[J].

A spatial analysis model for measuring the rate of land use change

[J].

DOI:10.11849/zrzyxb.2002.05.002

[本文引用: 1]

Through subdividing the spatial changes of each land use type into three categories of components,i.e.,the unchanged part,the converted part and the newly-increased part,this paper finds out that the two existing models for measuring the rate of land use changes have serious limitations.The traditional quantity analysis model only considers the quantitative change of land use but completely neglects the spatial changes of land use.The GIS-based dynamic degree model would seriously underestimate the change rate of those land use with rapid growth,in par-ticular urban land use because it only takes the conversion process into account but neglects the spatial expansion process of land use change.Therefore,a new spatial analysis model is then pro-posed to modify those limitations and to improve the measuring precision.Secondly,the proposed spatial analysis model is applied in a detailed case study on land use change in urban fringe of Beijing and the measuring results from the3models are compared which substantially demon-strate that the proposed spatial analysis model can more precisely measure the dynamic change rate of land use.

湘西州土地利用与生态系统服务价值时空演变

[J].

Spatio-temporal evolution of land-use and ecosystem service values in Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture

[J].

1981—2000年中国陆地植被碳汇的估算

[J].

Estimation of carbon sinks of terrestrial vegetation in China from 1981 to 2000

[J].

基于碳达峰碳中和的贵州省土地利用碳排放演变及预测研究

[J].

Research evolution of carbon emissions from land use in Guizhou Province based on carbon peak and carbon neutrality and the according predictions

[J].

重庆市土地利用碳排放效应时空格局分异

[J].

Effects of land use on carbon emission and their spatiotemporal difference in Chongqing

[J].

中国碳排放的因素分解模型及实证分析:1995—2004

[J].

Decomposition model and empirical study of carbon emissions for China,1995—2004

[J].

中国粮食主产省区农业碳排放特征及影响因素

[J].

Characteristics and influencing factors of agricultural carbon emissions in major grain producing provinces in China

[J].

山东省土地利用碳排放变化的时空特征及影响因素分析

[J].

Spatial-temporal evolution and influencing factors of land use carbon emissions in Shandong Province

[J].

Tracking the change in Spanish greenhouse gas emissions through an LMDI decomposition model:A global and sectoral approach

[J].

Can China achieve its climate pledge:A multi-scenario simulation of China’s energy-related CO2 emission pathways based on Kaya identity

[J].

洞庭湖区域土地利用变化的碳排放效应研究

[J].

Effect of land use change on carbon emission in Dongting Lake region

[J].

Decomposition analysis for policymaking in energy:Which is the preferred method?

[J].

基于改进FLUS模型的北京市低碳土地利用情景模拟

[J].

Simulations of the low-carbon land use scenarios of Beijing based on the improved FLUS model

[J].

基于PLUS和InVEST模型的西安市生态系统碳储量时空变化与预测

[J].

Spatial-temporal change and prediction of carbon stock in the ecosystem of Xi’an based on PLUS and InVEST models

[J].

基于Markov-FLUS模型的广西土地利用变化模拟预测

[J].

Simulation and prediction of land use change in Guangxi based on Markov-FLUS model

[J].

模拟多情景下白洋淀流域土地利用变化及生态系统服务价值的空间响应

[J].

Land use change and ecosystem service value measurement in Baiyangdian Basin under the simulated multiple scenarios

[J].

Simulation of land use spatial pattern of towns and villages based on CA-Markov model

[J].

基于土地利用格局重建的区域生境质量时空变化分析

[J].

DOI:10.11821/dlxb202001012

[本文引用: 1]

区域生境质量决定了区域内生物多样性状况,是生态系统服务功能和生态系统健康程度的重要体现,生境质量变化研究对区域生态安全具有重要的意义,重建区域生境质量空间格局可以还原历史时期的生态环境本底,为揭示区域生态环境质量演变规律提供科学支撑。选取高程、坡度、坡向、GDP、人口、温度、降雨量、河流距离、城市距离和海岸线距离10个土地利用变化驱动因子,构建CA-Markov模型参数,模拟得到历史土地利用空间数据。在此基础上,运用InVEST模型重建泛长三角地区生境质量空间格局,并对计算得到的生境退化度指数和生境质量指数进行等级划分与统计分析。结果表明:① 土地利用模拟精度验证结果显示Kappa系数为0.88,土地利用空间格局重建方法可行,可以在此基础上开展生境质量模拟研究。② 泛长三角地区1975—2010年生境退化度逐期上升,生境退化等级在空间分布上呈圈层递变分布规律。生境质量则表现为逐期下降,高值区主要分布于山区,低值区大部分位于建成区;1975—2010年期间,低值区逐渐向周边高值区域演变,生境高值区域趋于破碎化。③ 1975—2010年生境质量时空变化特征表明:生境质量差等级区域,其生境难以修复,维持原状居多;生境质量较差等级区域易继续恶化,且易发生在建成区周边区域,占比为研究区总面积的6.40%;生境等级为良好和优等的区域,其生境等级易转换为差等和较差等级,使得该区域的生境破碎化,该类型的面积占比为研究区总面积的5.68%。④ 1975—2010年期间,研究区土地利用变化显著,对生境质量造成了巨大的影响;研究区生境质量逐期变差,其生境质量等级位于较差及以下区域面积占比均达到了60%以上,建设用地为生境质量最大的威胁因子。

Analysis on spatial and temporal changes of regional habitat quality based on the spatial pattern reconstruction of land use

[J].

DOI:10.11821/dlxb202001012

[本文引用: 1]

Habitat quality determines the status of regional biodiversity which is an important reflection of ecosystem service function and health. Research on the habitat quality change is of great significance for regional ecological security. The reconstruction of regional spatial pattern of habitat quality can restore the background of ecological environment in historical periods and provide scientific support for revealing the evolution law of regional ecological environment quality. This study selected ten driving factors (elevation, slope, aspect, GDP, population, temperature, rainfall, river distance, urban distance and coastline distance) to build CA-Markov model parameters and simulate the historical land use data. The spatial pattern of habitat quality was rebuilt by InVEST model, and the classification and statistics of habitat degradation and habitat quality were examined. The results showed that: (1) The Kappa coefficient is 0.88, which proves that the land use spatial pattern reconstruction method is feasible. On this basis, the simulation of habitat quality is valid. (2) During 1975-2010, the degree of habitat degradation increased gradually and the spatial distribution of it showed a regular pattern of circle layer change. The habitat quality decreased steadily. The high-value areas were mainly distributed in mountainous areas, while the low-value areas were mostly distributed across built-up areas. In this period, the low-value areas gradually engulfed the high-value areas around, and the habitats of the high-value areas tended to be fragmented. (3) In 1975-2010, the spatio-temporal variations of habitat quality indicated that the region with the worst habitat quality were difficult to recover; the regions with the poor habitat quality accounted for 6.40% of the total area, which were prone to deteriorate and occur around the built-up areas; the areas with the best or better habitat quality grades accounted for 5.68% of the total area, which could be easily transformed into the poor and worst habitat grades, making the habitat more scattered. (4) There was a marked change with land use of study areas during 1975-2010, which had a huge impact on the quality of the habitat. The above results show that the habitat quality of the study area decreases gradually. More than 60% of the regions have poor or even worst habitat quality. Construction land is the biggest factor threatening the habitat quality.

基于CA-Markov模型的石羊河流域生态承载力时空格局预测

[J].

Spatio-temporal pattern prediction of the biocapacity in the Shiyang River basin on the basis of the CA-Markov model

[J].

基于MCE-CA-Markov和InVEST模型的伊犁谷地碳储量时空演变及预测

[J].

Temporal and spatial evolution and prediction of carbon stocks in Yili Valley based on MCE-CA-Markov and InVEST models

[J].

鄂尔多斯市黄河流域旗县生态安全评价

[J].

Ecological security evaluation of counties/banners in the Yellow River basin in Ordos

[J].

中国省域旅游业碳中和时空分异与模拟

[J].

Spatio-temporal differentiation and simulation of provincial tourism carbon neutrality in China

[J].

基于CA-Markov模型的鄱阳湖区土地利用变化模拟研究

[J].

Simulation of land-use change in Poyang Lake region based on CA-Markov model

[J].

湘西自治州人民政府关于印发《湘西州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》的通知

[EB/OL].

Notice of the People’s Government of Xiangxi Autonomous Prefecture on issuing the 14th Five Year Plan for national economic and social development and the long range objectives for 2035 in Xiangxi Prefecture

[EB/OL].

湘西土家族苗族自治州国土空间总体规划 (2020—2035年

)[EB/OL].

Overall land and space plan of Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture(2020-2035)

[EB/OL].

湘西自治州人民政府办公室关于印发《湘西自治州“十四五”自然资源发展规划》的通知

[EB/OL].

Notice from the office of the People’s Government of Xiangxi Autonomous Prefecture on issuing the “14th Five Year Plan for the development of natural resources in Xiangxi Autonomous Prefecture”

[EB/OL].

湘西自治州人民政府关于印发《湘西自治州碳达峰实施方案》的通知

[EB/OL].

Notice of the People’s Government of Xiangxi Autonomous Prefecture on issuing the implementation plan for carbon peak in Xiangxi Autonomous Prefecture

[EB/OL].