第一作者简介: 张明洋(1987-), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为地理信息系统应用。 E-mail:602940279@qq.com。

针对三维环境下地质灾害遥感解译成果制图需借助第三方软件,难以自动实现的问题,介绍了基于三维GIS平台iTelluro(网图)的地质灾害遥感解译成果的自动成图方法。以遥感解译专题图制图规范为依据,根据用户选择的比例尺和制图范围,从影像数据库和三维GIS图层中自动获取遥感影像图层、矢量图层、地质地理图层和解译专题图层数据,设置专题地图的渲染样式,并在基于iTelluro的地质灾害三维遥感解译系统上实现了该方法。该方法提高了地质灾害遥感解译成果的制图效率,可及时为地质灾害防治与应急提供信息产品。

As it is difficult to transfer the mapping results of remote sensing from the interpretation of geological disasters in 3D virtual environment without third-party software, this paper introduces a method for automatic mapping of the results from the remote sensing interpretation of geological disasters based on a 3D GIS platform named iTelluro. Based on the mapping specification of the remote sensing interpretation from thematic maps, we can acquire the remote sensing image layers, vector layers, geological and geographic layers and interpretation topic layers from the image database, and then choose 3D GIS layers according to the scale and mapping range, set the rendering styles of the thematic map and finally realize the method in the 3D remote sensing interpretation system of geological disasters. This method can improve the efficiency of the mapping results from the remote sensing interpretation of geological disasters, and can provide the information products for prevention and control of geological disasters as well as for tackling the emergency event.

地质灾害遥感解译应用于地质灾害调查具有及时、快速、准确和经济的特点, 已广泛应用于地质灾害日常调查、监测以及突发性地质灾害的应急调查、动态监测和损失评估中。在2008年“ 5· 12” 汶川地震灾害中, 地震诱发了大量的次生地质灾害, 中国地质调查局等单位在获得的研究区震后多源遥感影像的基础上进行了快速的遥感解译, 并绘制了研究区的地质灾害分布图, 为进一步研究汶川地震次生地质灾害的发育规律、发生机理、预测理论、灾区恢复重建与选址等问题提供了重要的基础信息[1]。在2010年“ 8· 7” 甘肃舟曲泥石流灾害中, 中国国土资源航空物探遥感中心利用灾后航空摄影数据, 结合国家基础地理信息数据库, 快速进行了舟曲县的地质灾害遥感解译, 进而展开对比分析, 获得了倒塌城镇房屋, 受害公路、桥梁、农田、林区以及堰塞湖、泥石流、滑坡等各种灾情的位置、类型、规模、分布特征等信息, 为救援工作提供了有力依据, 赢得了宝贵的抢险救灾时间[2]。

地质灾害遥感解译成果的信息产品和表现形式主要是遥感影像专题图, 无论使用什么样的制图软件, 都需要将解译结果进行繁琐的编辑、渲染、符号化甚至数据格式转换, 需要熟悉各类软件操作, 费时费力[3]。相对于二维环境, 三维环境下的地质灾害遥感解译能够将高精度正射遥感影像与DEM数据叠加建立三维地形, 从而提供真实、直观的地理地貌环境, 更有利于地质灾害信息交互解译和信息提取, 已在具体工作中得到了广泛应用[4, 5, 6]。而三维环境图层多、信息量丰富, 更难以通过第三方GIS或CAD软件进行制图输出。

本文以中国地质调查局遥感解译专题图相关制图规范为依据[7, 8], 研究在三维环境下地质灾害遥感解译成果的专题图层设置、符号化、渲染和专题图版面布局, 实现遥感解译成果的自动制图和一键式输出的方法。

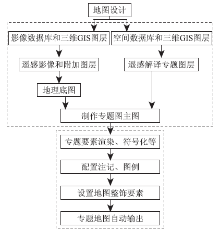

三维环境下地质灾害遥感解译成果的输出图件是以遥感图像为底图, 附加上各种可选择的GIS图层、图像图层、标注图层等栅格或矢量图层, 再根据一定的数学法则将解译成果以符号化的点、线、多边形等对象绘制于底图上, 从而形成能够准确直观表达地质灾害信息及地理分布情况的专题地图, 其主要作用是为地质灾害防治和应急业务提供基础数据。本研究以中国地质调查局遥感解译专题图相关制图规范为依据, 根据地质灾害三维遥感解译的技术框架[9], 采用的地质灾害遥感解译成果自动制图输出的技术框架如图1所示。

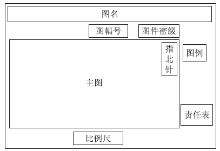

根据遥感解译成果制图规范, 最终生成的成果专题图的地理底图所需的遥感图像图层以及附加的图像图层主要存储于影像数据库中; 矢量图层(即用户根据解译工作需求加载的专题数据)通过空间数据库存储在三维GIS图层中; 地质灾害遥感解译成果数据以三维GIS图层的形式存储于空间数据库中。同时根据常规制图规范, 专题图需按照成图比例尺和图件类型, 分别设置图名、图例、比例尺、指北针、图幅号、责任表和图廓等地图辅助要素, 其样式和版面布局如图2所示。

确定了专题图各要素的存储方式、符号化方法以及地图排版、样式后, 可以研制开发一键式制图输出功能, 实现地质灾害遥感解译成果自动制图, 生成一张满足地质灾害调查、监测和应急需求的遥感解译专题图。

本文地质灾害遥感解译成果自动制图选用三维地理信息系统平台iTelluro(网图)作为三维环境进行研究。iTelluro是一款高效、稳定的网络三维GIS平台, 它采用面向Internet的分布式计算技术和三维可视化技术, 支持跨区域、跨网络的复杂大型三维应用系统集成[10], 为地质灾害防治管理、决策和信息发布提供统一的解决方案和平台技术。

iTelluro基于主流技术平台.NET开发, 产品开放性好、架构灵活、三维功能和GIS功能强大、支持TB级海量数据、多源数据(包括DEM, DOM, DLG、三维模型数据和其他专题数据)一体化管理和快速三维实时漫游功能, 支持三维空间查询、分析和运算, 可与常规GIS软件集成, 提供全球范围基础影像资料, 可方便快速地构建三维空间信息服务系统, 亦可在二维GIS系统快速地完成向三维的扩展。

系统解译和制图输出所需的遥感图像存储于三维GIS平台iTelluro的图像数据库中。iTelluro使用了基于哈希格网的改进椭球四叉树方式来建立全球离散层次格网, 即等边长(度为单位)的切片剖分方式[10]。 每一级切片都对应一个固定的图像分辨率, iTelluro为应用模块提供了WMS兼容的影像获取接口, 并可根据图像分辨率获取最佳分辨率的图像数据。自动制图模块可根据制图输出的范围、比例尺按需从遥感图像数据库获取所需影像。制图输出成果的比例尺和图像分辨率的关系为

Res=(scale/dpi)· Rate/1 000, (1)

式中: Res为图像分辨率, 单位是m/像素; scale为比例尺分母; dpi为每英寸的像素数, 为了打印出图的清晰, 本文采用的是300 dpi; Rate为英寸和毫米的换算常数, 为25.4。

根据式(1), 可由比例尺计算出所需遥感图像的像素分辨率, 从而得到对应的遥感图像切片在iTelluro图像数据库中的级数, 根据制图范围和级数可计算出对应的切片在iTelluro图像数据库中的索引, 进而检索出所需遥感图像资料。如果图像范围过大, 可从其左下角分块从图像数据库返回多个图像。获取到遥感图像之后, 根据坐标对其进行拼接、渲染, 生成遥感专题图所需的地理底图。这一过程是由制图模块自动完成的, 无需人机交互。

地理和地质专题图、地质灾害遥感解译成果, 存储在空间数据库中, 数据库中除了遥感解译信息表(属性信息)外, 还包括解译目标的点、线和多边形空间信息。从数据库中读取其空间对象, 用于在地理底图上绘制解译目标; 读取其属性信息, 用于符号化和图例、标注的绘制。基于空间分析, 读取制图范围内的空间对象, 然后应用GDI+进行符号化、渲染和绘制。由于GDI+的绘制是以像素坐标(输出坐标)为单位的, 因此从数据库中读取的空间信息要先转换成像素坐标, 转换方法根据其地理坐标和地理底图的地理范围的关系确定, 并根据解译成果制图规范中的符号化规则, 对解译对象或专题对象的空间样式进行符号化和绘制。

基于iTelluro的地质灾害三维遥感解译系统解决了三维环境下的地质灾害人机交互解译, 实现了基于空间数据库的解译目标空间、属性数据一体化存储。基于以上研究成果, 本文在该系统平台之上设计开发了遥感解译成果一键式制图输出模块。模块主要界面如图3所示。

供选择的出图图层有一般GIS图层、本地影像图层、本地矢量图层和标注图层4种。这些图层的添加是为了丰富遥感底图的信息, 从而更好地描述专题内容。出图的辅助要素主要有图廓、图名、图件密级、标准图幅号(非标准图幅不需要)、指北针、比例尺、图例和责任表等, 地理底图上需绘制经纬网。

制图范围确定有2种方式: 自由选择和标准图幅。自由选择即用户可以直接输入经度和纬度范围, 也可以直接在三维视图中拉框选择出图范围; 标准图幅则根据用户输入的坐标点和选择的比例尺计算其所在的标准图幅号, 该标准图幅即出图范围。添加的出图图层, 可设置其透明度, 以避免对基础遥感影像的遮挡。经纬网的间隔可根据出图范围来自动确定, 也可手工设置。

利用已有的地质灾害遥感解译数据进行制图输出, 系统出图过程和所得结果如图4所示。

从生成的地质灾害遥感解译成果图来看, 本系统实现了三维环境下的地质灾害遥感解译成果一键化自动制图输出, 省时省力, 无需借助于第三方软件, 对地质灾害遥感调查、监测和应急业务应用具有重要的现实意义。

本研究解决了三维环境下地质灾害遥感解译成果制图中需借助第三方软件进行编辑、格式转换等繁琐操作才能输出成果产品的难题, 实现了解译成果根据需求, 自动完成符号化、渲染和专题图输出, 提高了地质灾害遥感应用的工作效率, 对促进和深化遥感技术在地质灾害调查、监测和应急救援中的应用具有一定现实意义。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|