0 引言

海水入侵问题是近海岸带地区地质环境灾害研究领域中的一个热点,也是国际学术界一直关心的一个焦点环境问题[1,2,3,4,5,6]。海水入侵是指在人为和自然因素的干扰下,滨海地区海水和陆地地下淡水的平衡状态遭到破坏,导致海水不断向内陆方向侵入的过程和现象[7,8,9]。虽然海水的密度(矿化度)高于淡水,但是陆地淡水的水位高于海水,所以滨海地区的地下淡水和联通海水通过压力抗衡,在理论上能够维持一个相对平衡稳定的界面。但是,这种稳定一旦受到外界的干扰,例如: 气候变化、淡水资源的过渡开采、海平面上升等,平衡就会被打破,海水就会不断地侵入内陆淡水层。大量的海水向陆地倒灌,就会严重破坏区域生态环境,导致原本可以利用的淡水资源被污染,地下水水质变咸,土壤发生盐碱化,生产和生活用水困难,对区域社会发展造成诸多负面影响并引起一些环境问题,如淡水水资源匮乏、耕地资源退化、土壤次生盐碱化、原生植被凋亡等[10,11,12,13,14]。

位于山东省潍坊市北部的莱州湾南岸海岸带地区是我国最早发现海水入侵现象的地区之一[9,15],也是我国目前海水入侵最为严重的地区[8,16],已引起了当地政府部门和研究人员的高度重视。山东省人民政府早在1990年就出台了山东省莱州湾地区海水侵染灾情分析与综合治理方案,1994年出版了山东省莱州湾地区海水侵染综合治理规划[17]。相关领域科研工作者在海水入侵特征、成因、过程、模拟和评价方面开展了大量研究,取得了丰富的成果[3-5,18-27]。在海水入侵过程与特征研究方面,李新运等[20]对莱州湾南岸的海水入侵过程进行了分析和预测; 孙云华等[23]分析了1979―2008年海岸地貌过程演变与人类活动地下海水入侵的关系; 蒙永辉等[24]研究分析了潍坊北部海咸水入侵的特征和现状。在海水入侵成因与对策研究方面,刘桂仪[25]探讨了莱州湾南岸的海水入侵原因和防治对策; 丰爱平等[21]分析了莱州湾南岸1980―2000年海岸侵蚀过程并分析了海水入侵原因; 孙云华等[23]以1979、1989、2001和2008年4个时相的遥感影像为数据源,采用景观空间分析方法,分析了人类活动对海岸带地貌过程及海水入侵的影响。在海水入侵的模型模拟与评价研究方面,李福林[26]对莱州湾东岸海水入侵进行了动态监测与数值模拟研究; 苏乔等[27]对莱州湾南岸海水入侵现状进行评价; 陈广泉等[22]评价分析了莱州湾地区海水入侵灾害风险。综上所述,对莱州湾地区海水入侵研究的成果相当丰硕,但是对海水入侵特征过程仍缺乏定量系统的研究,对最新的海水入侵动态关注较少; 对海水入侵变化原因多为定性描述,缺少定量探讨; 对海水入侵年际时空变化规律并不明确[8]。

本文在已有莱州湾海水入侵监测资料的基础上,结合现代遥感观测手段和空间分析技术,对1979―2012年莱州湾南岸海水入侵发生与发展动态演变过程进行数字重建,根据相应时间段的海岸线信息,分析其时空演化特征,重点探讨和分析区域海水入侵过程与海岸线变迁的时空耦合关系。

1 研究区与数据源

1.1 研究区概况

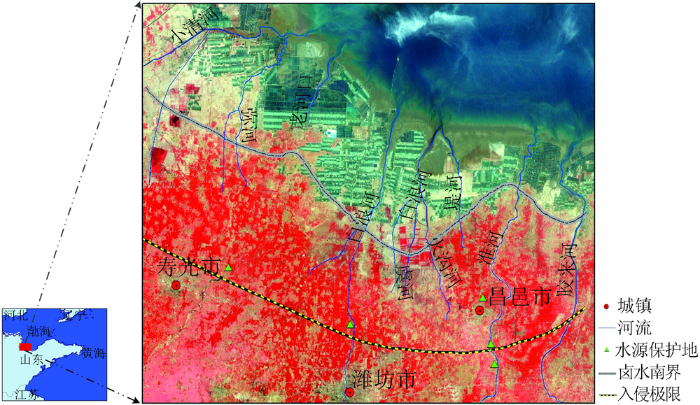

本文的研究区位于莱州湾南岸滨海地区(图1),地处胶东半岛西北部,濒临渤海,地理坐标在118°40'~119°40'E, 36°40'~37°20'N之间,涉及寿光、潍坊(寒亭)和昌邑3个市。气候属暖温带季风型大陆性气候,干旱少雨,年内降雨量不均。地质构造复杂、地貌类型多样,主要为由河流冲洪积与海水作用形成的冲海积平原,广泛分布着各类第四纪沉积物和粉沙质海岸地貌[9]。其中第四系沉积层厚度较大,平均200~300 m,沉积物成因类型以海相、湖沼相、河流冲积物为主; 入海河流形成的古河道带透水性较强,成为咸水入侵的良好通道[24]。该地区资源丰富、人口密集、海洋经济发达,拥有得天独厚的卤水矿资源,是我国沿海最大的卤水矿区,但也是我国最早发现海水入侵现象的地区之一[16]。受气候变化和人类活动的共同影响,该区域已经成为我国目前海水入侵最严重的地区,给当地工、 农业生产和人民生活造成了极大危害。

图1

1.2 数据源

表1 用于海岸线监测的遥感数据

Tab.1

| 卫星 | 传感器 | 轨道号/行号 | 获取日期 | 空间分辨率/m |

|---|---|---|---|---|

| Landsat-3 | MSS | P130/R034 | 1979-05-27 | 60 |

| Landsat-5 | TM | P120/R034 | 1990-09-20 | 30 |

| Landsat-5 | TM | P120/R034 | 1995-03-26 | 30 |

| Landsat-5 | TM | P120/R034 | 2001-10-12 | 30 |

| Landsat-7 | ETM+ | P120/R034 | 2003-05-11 | 30 |

| Landsat-8 | OLI | P120/R034 | 2013-05-30 | 30 |

2 研究方法

本文的总体技术流程如图2所示。

图2

在多时相海水入侵数据整理和相应时段遥感影像选择的基础上,首先对海水入侵专题图进行配准和数字化,整合1979―2012年6期海水入侵锋线; 对遥感影像进行预处理,提取1979―2013年的海岸线位置分布信息。然后,采用纵向剖面分析(垂直断面建模方法)[28],每隔200 m采样,获取每个空间采样点的定量变化信息; 再根据端点速率法(end point ratio,EPR)分析模型,分别计算和统计分析入侵锋线、海岸线的时间分段变化速率及多年平均变化率; 最后,通过Pearson相关分析与显著性t检验,分析海岸线变化与海水入侵在时间和空间上的耦合关系。

2.1 海岸线提取与锋线数字化

通过遥感影像监测海岸线的变化,在国内外已有大量的算法研究和应用。本文主要利用面向对象分类技术,根据岸线在遥感影像中的空间分布特征和水陆光谱差异,依据归一化差值水体指数(normalized difference water index,NDWI)类间光谱特征差异最大原理,完成水陆分离; 然后通过人工互信息操作,实现海岸线的高精度识别,具体技术流程参考文献[28]。首先采用大津算法(OTSU)完成NDWI水陆分离; 然后依据空间关系特征判断实现陆地水域与海洋判别; 最后通过互信息人工操作对海岸线提取结果进行优化处理和微地形修正,得到研究区的各期海岸线分布图。互信息后处理操作主要包括: 河口处理需保留大型河口港湾特征和小河齐陆地基线; 泻湖需考虑其内环境,当泻湖与海洋有宽阔水域通道时,在泻湖内部采集海岸线。海水入侵锋线是在几何精确配准的基础上,对历史时期的海水入侵锋线进行手工数字化,得到各个历史时期海水入侵锋线的空间分布位置。

需要说明的是,本文中的海岸线数据没有考虑平均大潮位修正,不是真正意义的海岸线; 准确地说是利用遥感影像提取的瞬时水边线。理论上做潮位修正效果可能会更好,但因这个区域地表变化很大,SRTM高程数据在这个区域不是特别准确,潮位修正后的结果和遥感影像套合不上。所以,综合考虑到本文中分析数据是通过EPR 模型计算多个时期时间序列岸线的平均变化速率,尽管用水边线代替海岸线时潮位会对分析结果会产生一定的影响(不可避免),但基本可以近似地反映区域海岸线的动态变化趋势(与其他文献中描述的趋势基本一致),具有一定的可比性,对分析海水入侵锋线位置影响不大。

2.2 纵向断面建模方法

图3

图中P1,P2,P3,…,Pn基于基线的局部垂直采样点(n的大小由采样密度决定); timei是获取时间; D1,D2,D3,…,Di是垂线(纵向剖面线)与变迁线的交点; distance(Di-Dj)是Di点与Dj点之间的距离。

首先建立垂直剖面线,本文在提取海水入侵锋线和岸线的基础上,通过缓冲区分析建立基线,设置采样间隔为200 m; 然后根据垂线与所有断面上的岸线交点距离,计算平均变化率。那么,对于2个历史时期的岸线变化速率,可直接用2个历史时期的变迁距离除以时间来计算,

式中:

对于多个时期的一组时间序列岸线的平均变化速率,

式中:

3 结果分析

3.1 海水入侵锋线动态变化过程

1979―2012年莱州湾海岸带区域海水入侵锋线位置动态变化见图4。从咸水入侵锋线图可以清楚地看出区域海水入侵的动态变化过程。1979―1989年是区域海水入侵最快的阶段,随后区域海水锋线移动明显变缓。图5为海水入侵EPR时空动态分布图。综合分析海水入侵的动态过程和EPR时空动态分布图,可以从总体上将区域海水入侵分为3个阶段: ①1979―1989年的快速入侵阶段。此阶段是莱州湾南岸海水入侵发展最快的时期,每年入侵面积增加29.22 km2; 海咸水平均每年入侵速率为380 m/a,最大入侵距离在昌邑市青乡南部,入侵速率达到690 m/a; ②1989―2000年的慢速发展阶段。此阶段莱州湾南岸海水入侵的速度明显变缓,无论是入侵速度,还是入侵面积,都明显下降。海水入侵锋线基本上在1995年的位置附近波动; ③2000―2012 年的相对稳定与徘徊阶段。此阶段海咸水入侵动态锋线基本处于徘徊状态,并且局部出现了退缩(图5(e))。

图4

图4

1979―2012年莱州湾南岸海水入侵锋线动态过程(影像底图为TM B3(R),B2(G),B1(B)假彩色合成影像)

Fig.4

Processes of seawater intrusion strike in south coast of Laizhou Bay from 1979 to 2012

图5

3.2 海岸线动态变化遥感制图与分析

从解译的结果可以看出,莱州湾南部岸线的时空变化并不是一致的(图6)。

图6

图6

1979―2013年区域海岸线变迁图(影像底图为MSS B3(R),B2(G),B1(B)假彩色合成影像)

Fig.6

Regional coastline transition from 1979 to 2013

从空间上看,区域海岸线总体上呈现向陆地蚀退的趋势(局部区域受到人类活动的干扰(如人工修建海上设施)除外); 从时间上看,不同地点区域海岸线的蚀退速率也不一样,相同地点不同时段的蚀退速率也不同。

3.3 海水入侵与岸线变化耦合关系分析

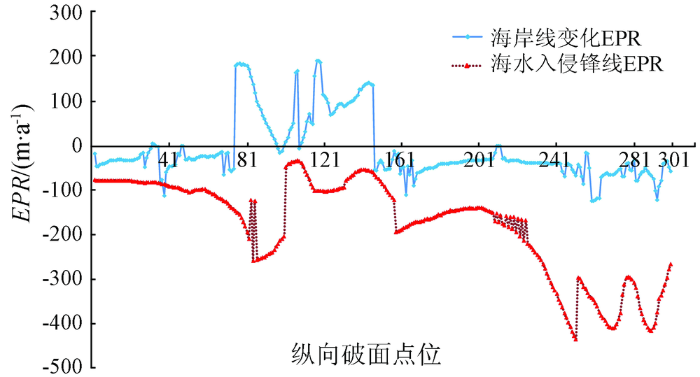

图7

图7

1979―2012年莱州湾南岸岸线与海水入侵锋线变化速率图

(图中Y轴表示基准岸线,正值表示向海方向,负值表示向陆地方向)

Fig.7

Change rates of coastline and seawater intrusion front line of Laizhou Bay from 1979 to 2012

表2从定量的角度统计了区域岸线蚀退和海水入侵的变化特征以及二者之间的相关关系。表中海岸蚀退正值表示向海方向淤进,负值表示向陆地方向蚀退; 海水入侵负值表示向陆地方向侵入; ** 表示在0.01水平(双侧)显著相关。

表2 岸线蚀退与海水入侵变化量统计与耦合关系分析

Tab.2

| 状况 | 均值 | 最小值 | 最大值 | 相关系数 | P值 |

|---|---|---|---|---|---|

| 海岸蚀退 | -10.441 | -124.02 | 191.14 | ||

| 海水入侵 | -177.226 | -435.28 | -33.24 | 0.407** | 0.000 |

1979―2012年莱州湾南岸海水入侵速率均值达到了 177.23 m/a; 最大值分布在昌邑市青乡南部区域,入侵速率达到 435.28 m/a; 最小值分布在潍坊北部寒亭,为 124.02 m/a。1979―2012年区域岸线的蚀退速率约为10.44 m/a; 蚀退的最大速率为124.02 m/a,空间位置上分布在昌邑市北部下营镇; 蚀退的最小速率分布在寒亭区以北的岸线段。此处由于人工建造海上游乐场和港口,区域岸线呈现向海洋快速淤进,最大速度达到191.14 m/a。海岸线EPR与入侵锋线EPR相关系数为0.407,显著性水平P值为0.00,通过99%的信度水平(双侧)检验。由此可见,区域海水入侵与岸线蚀退在时空上存在强耦合关系。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文对1979―2012年莱州湾南岸海水入侵锋线演化的时空过程进行数字重建和区域海岸线的多期遥感监测; 通过EPR定量模型探索性地分析了二者之间的时空耦合关系机制。研究得到以下结论:

1)区域海水入侵经历了由快到慢的变化过程,1990年以后速率明显减缓,入侵锋线基本稳定在1995年锋线附近; 2008―2012年入侵锋线局部发生后退,目前保持相对稳定。这一研究结论与之前相关学者的研究结果基本一致[22]。

2)除了局部人工造陆导致岸线向海扩张外,1979―2012年区域海岸线以蚀退型海岸为主,但是蚀退速度在空间上差异明显。

3)海水入侵锋线变化与海岸线进退二者之间在时空上存在强耦合关系,相关系数达到0.407,显著性水平P<0.01(双侧),说明海岸线工程对区域海水入侵速率有显著的影响。以上研究结论可为区域海水入侵的预防和治理提供数据支撑和科学依据。

4.2 讨论

3)海岸线的进退是影响区域海水入侵的又一叠加因素。海岸线的淤进,尤其是人工修筑的岸线,在一定程度上可以阻止海水入侵。可能的原因是人工修筑的岸线有利于阻挡风暴潮,堵塞海水入侵的部分通道。

以上研究结论建立在文中数据和方法的基础上。由于EPR模型方法计算线性目标的变化率是通过剖面上两点距离与时间的比值得到的,对于短期的加速、缓慢或者逆转变化不够敏感。尤其是在计算多期平均变化率时,短期的逆转性变化对整体变化趋势会产生一定的影响。此外,多源数据的空间精度误差问题、时间尺度问题不可回避。在空间尺度上,遥感数据源空间分辨率为30~60 m,在提取的海岸线精度上难免有些误差; 海水入侵历史数据资料的几何变形,导致局部精度难以控制。在时间尺度上,受到观测数据的限制,通过6期数据分析变化过程,时间分辨率精度不够高,对演化进程分析尤其是时间拐点的确定不够准确。这些可能的误差会对数据分析以及部分研究结论产生一定的影响。在未来的研究中有些方面将有待于进一步改进和提高,例如加大海水入侵锋线动态监测时间密度,改进算法提高对短期动态变化的敏感性等。

参考文献

海岸带海水入侵的研究进展

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1001-6392.2004.02.013

URL

[本文引用: 1]

海岸带海水入侵问题一直是国际社会共同关注的焦点。海水入侵的影响因素很多,其中人为因素占较大比重。海水入侵的方式因地而异,孔隙水含水层海水入侵较为严重。在研究中突变界面模型和过渡带模型各有其实用性。其中过渡带模型更具有适用价值,是今后主要的研究方向。本文概述了海岸带海水入侵问题现状,系统地总结了海岸带海水入侵模型近40多年来的研究成果,分析了研究中存在的困难,为进一步的研究打下基础。

Development in researches on seawater intrusion of coastal areas

[J].

我国重点海岸带地下水资源问题与海水入侵防控

[J].

Change of groundwater resource and prevention and control of seawater intrusion in coastal zone

[J].

莱州湾南岸潍河下游地区咸水入侵灾害成因及特征

[J].

Origin and characteristics of salt-water intrusion disaster in the downstream of Weihe River on the south coast of Laizhou Bay

[J].

莱州湾沿岸海水入侵与咸水入侵研究

[J].<p><正>70年代早期,山东莱州湾沿岸出现海水入侵,以后又出现咸水入侵。海水入侵主要发生在莱州市珍珠乡至龙口市黄水河右岸,咸水入侵主要发生在莱州市土山乡经昌邑、寿光至广饶县小清河南岸一段。这两种现象国外往往统称为咸水入侵。长期来一直是学术界注意的焦点,研究成果已由Breuck和Custodio等人进行了评述。很多论文注意到了入侵过程中会出现离子交换,但缺少好的现场资料来证实。国内研究始于80年代后期,全面、系统的研究还不多。笔者自1986年以来,对这两种给当地带来极大危害的现象进行了系统研究。研究区包括龙口、招远、莱州三市的沿海区、潍坊市寒亭区和昌邑县。</p>

Sea water intrusion and salt water intrusion in the coastal area of Laizhou Bay

[J].

莱州湾南岸咸水入侵区晚更新世以来的古环境演变

[J].

DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2005.01.012

URL

[本文引用: 2]

莱州湾南岸是我国典型的咸水入侵区,古环境变化构成了现代咸水入侵发生的背景.本文通过对潍河下游地区A1、A5孔岩芯系统的孢粉、有孔虫、粒度、14C 及热释光测年资料的分析,结合100余个钻孔的沉积特征,论述了莱州湾南岸地区晚更新世以来的古环境演化特征.本区经历了三次明显的冷暖气候波动,三次显 著的暖湿期为85~76kaBP、50~24kaBP、10~4kaBP,为海陆过渡相沉积环境,这三个时期分别与晚更新以来的三次海侵相对应,与相邻区 域相比,全新世海侵开始早、结束晚;两次冷干期为76~50kaBP、24~10kaBP,分别对应于早大理冰期、晚大理冰期,为陆相沉积环境.

The accumulation records of environmental evolution on the salt-water intruded area south of Laizhou Bay since late Pleistocene

[J].

中国沿海地区海水入侵机理及防治措施研究

[J].

Mechanism of sea water intrusion in China's coastal areas and its prevention countermeasures

[J].

海水入侵问题研究综述

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-0852.2003.03.003

URL

[本文引用: 1]

On the basis of synthesizing the papers relating to seawater intrusion at home and abroad,this paper analyzes the study status,discusses the concept of seawater intrusion and thinks that the essence of seawater intrusion is the imbalance of water pressure due to excessive groundwater pumping.In addition,this paper analyzes the cause of formation of seawater intrusion,and thinks that dynamic water condition and hydrogeological conditions are necessary for seawater intrusion.Finally,the identification index,three-dimensional survey methods,prevention and controlling measures,and further study trend for seawater intrusion are also put forward.

Comprehensive study on seawater intrusion

[J].

莱州湾地区海水入侵发生的环境背景及对农业水土环境的影响

[J].针对山东省莱州湾地区海水入侵的实际,分析了海水入侵灾害发生的环境背景与条件.结合实地考察和收集资料,探讨了海水入侵对农业水土环境产生的影响,集中表现为海水入侵使水资源恶化,农业灌溉供水源地减少、土地资源退化,土地生产能力下降,农业生产受阻.鉴于此,从农业可持续发展的角度提出实施"开源节流、拦蓄补源"、调整农业结构和发展生态农业是综合防治海水入侵、实现农业可持续发展的重要措施.

Environmental setting of sea-water intrusion and its effects on agricultural soil and water environment in Laizhou Bay of Shandong Province

[J].

莱州湾南岸海水入侵区土壤盐渍化驱动力分析与生态对策

[J].

The driving factors and ecological countermeasures of soil salinization in the seawater intrusion areas in the south of Laizhou Bay

[J].

莱州湾东岸海水入侵对生态环境的影响

[J].海岸带是陆海交互作用的地带,是全球变化研究的重要组成部分。莱州湾东岸海水入侵严重,并造成一系列的生态环境问题,主要表现在湿地退化、水质恶化、土壤盐渍化等方面。在分析莱州湾东岸海水入侵对生态环境影响的基础上,有针对性地提出了海岸带生态环境恢复和重建措施,主要包括工程措施和生态措施。

The influence of seawater intrusion on ecological environment in the eastern coast of Laizhou Bay

[J].

Environmental hazard from saltwater intrusion in the Laizhou Gulf,Shandong Province of China

[J].

DOI:10.1007/s11069-010-9686-3

URL

[本文引用: 1]

AbstractCoastal areas play an important role in the socioeconomic development of the coastal zones based on the different land uses. These regions are vulnerable to hydrogeological hazards and are seriously affected by coastal erosion, saltwater intrusion in the phreatic aquifer, and sea level rise, which are worsened by human action, thereby increasing the risk of land degradation in the coastal regions. Saltwater intrusion in the Laizhou Gulf located in northern part of Shandong Province of China was the main natural hazard. Manmade interventions and actions (i.e., exploitation of aquifers without adequate knowledge of the hydrology setting and an adequate management program) worsen this natural hazard. Irrational human activity induces environmental hazard to the overall coastal areas.

潍坊市北部天然卤水矿床特征及成因分析

[J].

Characteristics and genesis of the natural brine deposit in the north of Weifang,Shandong,China

[J].

山东沿海海水入侵状况及整治——以莱州湾地区为例

[J].通过在山东莱州湾各区市开展海水入侵选点和监测,可以看出莱州湾 海水入侵已经非常严重,入侵程度呈自西向东递减的趋势,西南方向的海水入侵程度最严重。莱州湾地区是中国最早发现海水入侵现象的地区之一,由于地下水大量 超采,造成大范围的海水入侵,给工、农业生产和人民生活造成极大危害。通过对多年资料的分析,提出了诸多工程和非工程措施,对防止海水入侵取得了明显效 果。

Shandong coastal sea water intrusion and its control:A case study of Laizhou Bay

[J].

Environmental evolution in the salt-water intrusion area south of Laizhou Bay since late Pleistocene

[J].DOI:10.1007/s11442-008-0037-1 URL [本文引用: 1]

Characteristics analysis and model prediction of sea-salt water intrusion in lower reaches of the Weihe River,Shandong Province,China

[J].

莱州湾东南岸海水入侵相关分析和趋势预测

[J].

Correlative analysis and tendency prediction of seawater intrusion at southeast coast of Laizhou Bay

[J].

莱州湾南岸海水入侵发展动态和原因

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1002-3682.2006.03.002

URL

[本文引用: 2]

以莱州市监测资料为基础,结合已有的研究结果,对莱州湾南岸海水 入侵发展动态进行了研究.研究结果表明,1980-1989年是莱州湾南岸海水入侵发展最快的时期,其后海水入侵发展速度有所减缓,入侵南界基本在 1995年线附近摆动.BP网络计算结果表明,莱州湾南岸海水入侵主要原因是降水量减少,直接原因则是地下水超采.降水量增加比地下水超采量减少所引起的 海水入侵速度降低量要大;即使恢复了海水入侵前的水量供需状况,海水入侵也不会完全停止.

Developments and causes of seawater intrusion in the south coast area of the Laizhou Bay

[J].

莱州湾地区海水入侵灾害风险评价

[J].

Assessment of seawater intrusion disaster risk in Laizhou Bay

[J].

最近30年来人类活动对莱州湾南岸地貌过程及海水入侵的影响

[J].

Influences of human activities on the coastal landform and sea water invasion along the southern Laizhou Bay during the past 30 Years

[J].

潍坊北部海咸水入侵特征及现状评价

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1672-6979.2014.06.017

URL

[本文引用: 3]

潍坊北部是我国典型的海咸水入侵区,通过资料收集、海咸水入侵专项调查、地质环境监测与实验、样品分析测试和室内综合分析研究,基本查清了海咸水入侵发展及演化历史。工作区海咸水入侵发展过程可划分为发生和发展、快速发展、慢速发展和稳定发展4个阶段,目前处于稳定发展期。利用2012年水质测试结果,选取Cl-、矿化度、SO2-4,rHCO3-/rCl-,K+等指标作为评价因子,运用模糊数学的方法,对潍坊北部海(咸)水入侵区入侵程度的现状做出综合评价;结合工作区海咸水入侵的特征和现状,针对性地提出了今后的防治重点和对策。

Characteristics and evaluation of present condition of sea salt water intrusion in northern Weifang city

[J].

莱州湾南岸海咸水入侵的原因分析及防治对策

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1003-8035.2000.02.001

URL

[本文引用: 1]

莱州湾南岸的昌邑、寒亭、寿光等市 (区 ) ,是我省沿海发生海咸水入侵地质灾害较严重的地区之一。自 70年代中期发现海咸水入侵以来 ,入侵速率逐年增加 ,到 1992年 ,入侵面积已达 2 95 .5 km2 ,给工农业生产和人民生活造成了严重损失。该区海咸水入侵以咸水入侵为主。笔者在分析区域地质背景条件基础上 ,从水动力学和水化学方面对海咸水入侵的发灾机理进行了探讨。指出地下淡水过量开采是海咸水入侵的根本原因 ;此外 ,沉积环境、河流上游来水量减小及风暴潮等对海咸水入侵有加剧作用。从地学角度 ,提出了全流域综合治理、合理开发利用淡水资源、建设地下水库、跨流域调水 ,建立抽水槽工程等防治对策。

Cause and prevention countermeasures on the sea-salted water invasion in Laizhou Bay

[J].

莱州湾南岸海水入侵现状评价

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1002-3682.2009.01.002

URL

[本文引用: 2]

根据莱州湾南岸海水入侵区地下水水质特点,将海水入侵等级划分为4级。同时,选取Cl^-, 矿化度,SO4^2-,rHCO3^-/rCl^-,K^-等指标作为评价因子,并分别确定了这5项指标的等级划分范围。然后,运用模糊数学的综合评判方 法,对研究区内海水入侵现状做出评价。

Assessment for present status of seawater intrusion into the south coastal area of Laizhou Bay

[J].

近42年黄河口海岸线遥感监测与变迁分析

[J].<p>基于MSS,TM及OLI等遥感图像数据,在面向对象分类技术的支持下,采用多尺度分割、归一化差值水体指数(normalized difference water index,NDWI)、大津算法(OTSU)水陆分离、互信息操作和特征知识融入等方法,实现了黄河口海岸线1973,1977,1984,1991,2000,2010和2014年共7个时相的海岸线自动提取;借助ArcGIS空间分析技术,完成了1973-2014年黄河口海岸线遥感动态监测与变迁分析。研究结果表明:近42 a来黄河口海岸线总体呈现向海洋方向的增长趋势,海岸线总长度大约增加了298.8 km;海岸线的时空变化特征显著,不同时间段的不同海岸地段呈现不同的特点;根据海岸线的进退情况,可将黄河口海岸线分为强进淤型海岸、强蚀退型海岸和蚀退型海岸。在岸线进退的驱动力上,黄河口海岸线的变化主要受黄河流路变化和海水侵蚀的影响,尤其是黄河入海口的流路改变;人类活动作为第三驱动力,加剧了海岸线变化特征的复杂性。</p>

Remote sensing monitoring and change analysis of yellow river estuary coastline in the past 42 years

[J].

Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS,TM,ETM+,and EO-1 ALI sensors

[J].DOI:10.1016/j.rse.2009.01.007 URL [本文引用: 1]