0 引言

目前光栅立体图已成为地形、地貌等地学数据三维表达的重要手段[4,5],在市场上亦可见利用光栅制作的立体地形图、地貌图和遥感影像图等产品。但是,尚未发现将光栅立体成像技术引入到地面沉降邻域加以拓展和研究。地面沉降是一种地表高程缓慢、轻微损失的自然现象。与大范围内地形地貌的空间变化特征相比,相同范围内地面沉降的变化梯度很小,且变化方式体现为向下凹陷。对地面沉降进行三维信息表达时,需依据其年均沉降速率或累计沉降量,刻画出沉降范围内的凹陷形态。常规的地表沉降图是在二维平面上利用等高线或者不同的配色来表达三维的信息,无法表现出地面沉降凹陷的纵深感,因此具有较大的局限性。本文对此进行尝试,利用三维地理信息系统、数字图像处理和光栅立体成像技术,以实现地面沉降信息新颖、直观的表达。

1 原理与方法

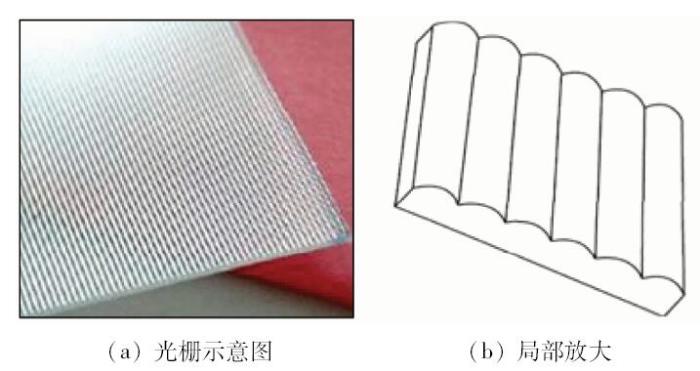

光栅图由光栅底图及上层覆盖的光栅组成,光栅底图是由互为立体像对的一系列图像合成的。光栅由一组光线分离器 (光栅单元)组成[6],可分为狭缝光栅和透镜光栅。狭缝光栅的光线聚集精确,效果好,但制作的立体图像有些区域被自身不透光部分遮挡,亮度不如透镜光栅制作的立体图亮度高[7]。柱镜光栅是透镜光栅的一种,经常被用来制作商业立体画,应用较为广泛,技术也相对成熟。柱镜光栅是用模具将透明塑料滚压而成,在结构上其一面是由许多结构参数和性能完全相同的小半圆柱透镜线性排列组成,是周期性起伏变化的曲面,另一面是平面,为柱透镜元的焦平面,具体如图1所示。每一个圆柱透镜元相当于一个凸透镜,有独立的光学特性,起着聚光成像的作用,这一特性使得它对图像具有“压缩”和“隔离”的作用[8]。

图1

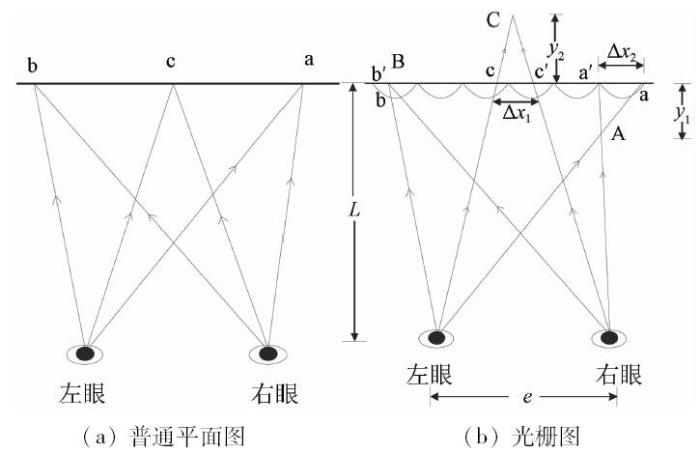

1.1 柱镜光栅图的立体成像原理

图2

设人的双眼距离为

式中: “ +”为成像在像平面上方; “ -”为成像在像平下方。

柱镜光栅成像的理论基础是利用光栅对底图进行折射和分像,再配合人的双眼视差形成立体感,因此有必要理解光栅底图的制作原理。传统光栅底图是由同一景物在不同视角下拍摄的图像按一定规则抽样、组合而成。理论上讲,只有2个或2个以上的互为立体像对的一组图像方可合成立体图像

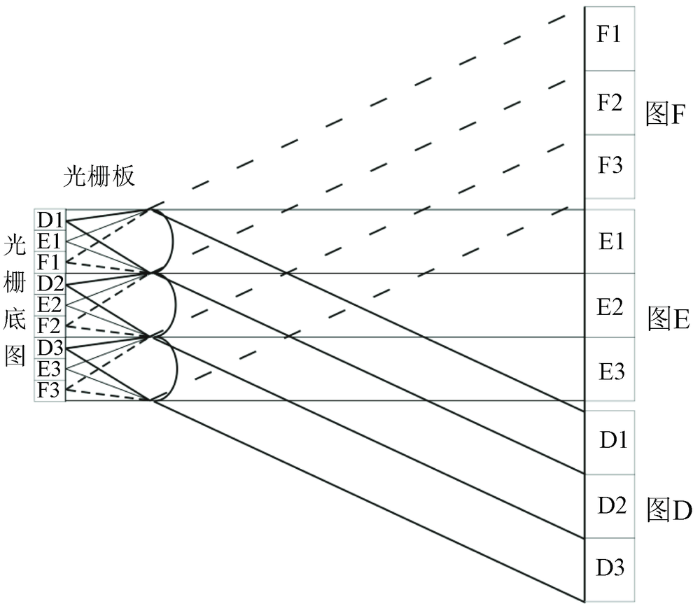

图3

图3

图像合成光栅底图原理示意图

Fig.3

Principle sketch of lenticular base image composed by 3 images

以3幅图像为例,图D,E,F表示同一景物在不同角度下互为立体像对的图像,将每一幅图像分割为3个条带,将切割的9个条带交织起来,这样每个光栅单元下都有3幅图像的一部分信息,整个光栅底图则包含了3幅图像的全部信息。光栅底图的制作原理决定了人眼直接观看光栅底图时只看到模糊不清的竖状条纹影像,只有在相应参数柱镜光栅的折射分像下,将抽样组合的信息还原为原始的立体像对,分别进入左右眼才能再现立体感。

1.2 关键参数

2 数据源及其处理

2.1 数据源

表1 地面沉降光栅立体图源数据信息

Tab.1

| 数据信息类型 | 数据信息内容 |

|---|---|

| 地表形变信息来源 | ENVISAT ASAR时间序列数据 |

| 提取方法 | 相干目标短基线时间序列分析 |

| 基础地理底图 | 国家地理信息1:100万数字地形图 |

| 投影坐标 | 高斯-克吕格投影、西安80坐标系 |

| 数据周期 | 2008年1月—2010年10月 |

| 制图时间 | 2011年 |

| 制图单位 | 中国国土资源航空物探遥感中心 |

2.2 处理流程

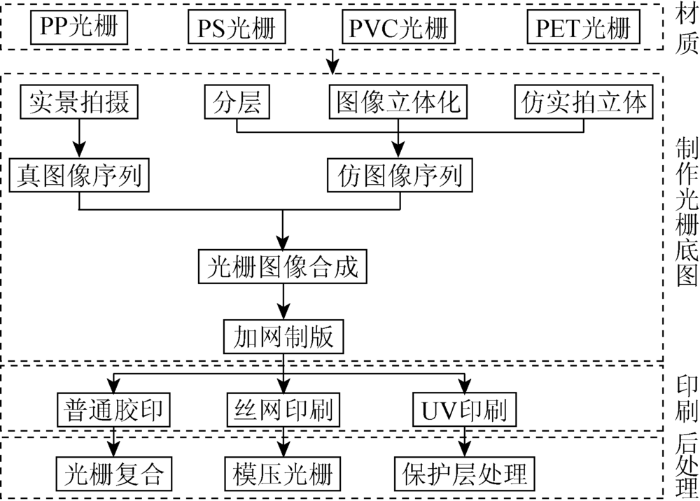

图4

1)材质选择。根据材质的不同可以将光栅分为PP(聚丙烯)光栅、PS(聚苯乙烯)光栅、PVC(聚氯乙烯)光栅和PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)光栅。当前在制作较高精度的光栅立体图时,一般采用PET光栅板。这种材质环保无毒,透光度高,化学性能稳定,且具有耐酸、耐碱、不亲水、不亲油等特性。为了使地面沉降光栅立体图的三维效果尽可能细腻,使用高光栅线数的柱镜光栅,其光栅线数约为90.45 lpi,栅距约为0.28 mm。光栅材质为PET,折射率约为1.59,厚度约为0.60 mm,成图后适合手持近距离观看。

2)制作光栅底图。光栅底图是由图像序列抽样合成的,因此图像序列获取质量的高低直接影响到光栅底图的精度。图像序列的获取方法主要有4种: ①实景拍摄,在数字图像处理技术普及之前使用较多,是早期获取图像序列的主要手段,需要立体相机等特殊的设备,限制因素多; ②分层,原理是不断复制移动一张图像,通过图像的位移差来近似模拟角度视差,位移量越大,模拟的角度视差越大,景深的绝对值就越大,凹凸效果也就越明显; ③图像立体化,利用专业的图像处理软件根据物体的远近关系,勾画等距线进行分层切片,模拟生成多视角图像序列; ④仿实拍立体,通过现代计算机技术,在平面坐标要素的基础上,利用第三维度的等值线构建该维度上的数字模型,形成一种计算机虚拟立体显示系统,在系统中可以从任意角度来观测模型,获取图像多视角的信息。在光栅立体图的制作流程中,光栅底图的处理是一个关键环节。光栅立体图的推广在很大程度上得益于光栅底图合成技术的快速进步。随着数字图像处理技术的飞速发展,光栅立体印刷的图像处理也已进入了数字图像处理合成的阶段,利用计算机完全可以通过带有第三维信息的平面图像合成光栅底图,得到与实景拍摄相似的效果。因此,第③和④种方法,即图像立体化与仿实拍立体方法,成为了目前主流光栅底图的制作方法。

3)印刷和印后处理。立体印刷的主要方式有3种: ①普通胶印,首先印刷立体光栅底图,待纸张上的油墨干燥后,再在底图上覆盖一层与之参数相匹配的柱镜光栅板,然后进行光栅复合; ②丝网印刷,是将立体光栅板印刷在印好的立体图像表面,即把光栅看做图文进行印刷,印后需要模压成型; ③UV(紫外)印刷,直接在柱镜光栅板的背面(为一平面)上印刷光栅图像,配合紫外源在油墨干燥后覆以油墨保护层即可。

2.3 关键步骤

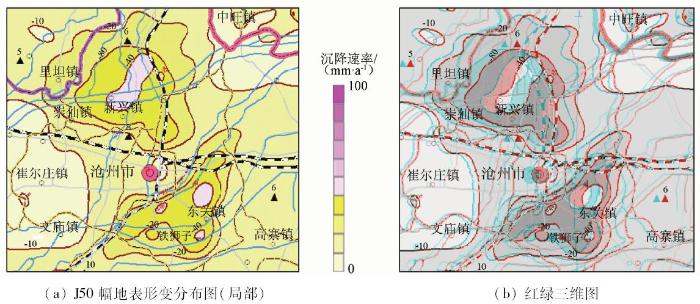

在制作光栅底图时,应用了仿实拍立体方法。首先在ArcGIS平台中,将J50幅地表形变分布图的地面沉降速率值作为模拟三维形态的依据,通过调整夸张因子,获得具有较好效果的三维场景。在此过程中,为了使观察者对不同因子下的三维场景具有更为形象的感受,将各种三维场景输出为红绿三维效果图,观察者佩戴红绿三维眼镜进行比较。以地面沉降显著的沧州市附近局部区域为例,源图和其对应的红绿三维效果如图5所示。

图5

图5

地面沉降显著区域源图和红绿三维图

Fig.5

Original map and red-green anaglyph of severe subsidence area

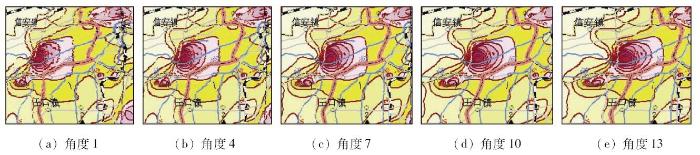

经比较确定满意的夸张因子和三维场景后,对场景从13个角度获取序列图像,相当于模仿了从13个角度进行实景拍摄的镜头,部分角度图像如图6所示。

图6

图6

不同观察角度的地面沉降场景序列

Fig.6

Series viewing images simulated for different angles of a subsidence scene

由图6可以发现,在固定地理位置的小窗口内,相同的地面沉降速率等值线在不同观察角度的镜头下的窗口内逐渐向右移,且形状也稍有一定程度的扭曲变化。

图7

对光栅立体图的印刷及印后处理,采用了UV印刷和保护层处理技术,光栅底图和光栅板匹配程度高,立体效果明显。

受当前主流柱镜光栅材料特性所限,此次立体图的光栅线数仍不够大,对于地学要素的专业表达而言,清晰度与传统纸质图件相比尚有差距。此外,在本次立体图制作过程中还发现,目前柱镜光栅材料在立体图的幅面尺寸方面也有限制,这给大区域、大幅面地学现象的制图带来制约。相信随着光栅材料的发展,这2方面的缺点都将被克服。

3 结论与讨论

本文在阐述柱镜光栅立体图制作原理的基础上,结合现代数字图像处理技术,利用已有的“J50幅地表形变分布图”二维成果图,研究并制作了1:100万标准图幅的地面沉降光栅立体效果图。与已有的常规柱镜光栅立体产品相比,本次制作的立体效果图有3方面特点:

1)对地面沉降凹陷形态的表达形式做了新的探索。传统的人物、风景立体图多侧重表达在像平面之上的凸起形态,与地面沉降特征相比,图幅内场景立体特征更为明显; 当前常见的地形地貌立体图,所表达的起伏现象在变化剧烈程度上也比地面沉降更为明显,易于取得较好的立体视觉效果。本次对地面沉降凹陷形态的立体表达体现了新的特点。因此,为了理想表达地面沉降凹陷形态,在三维场景夸张程度调节、光栅底图远中近景设置等方面都做了成功探索。

2)不同图层之间的匹配精度高。以往三维光栅立体图像制作工艺多应用于摄影、广告等对图元间几何匹配精度没有严格要求的人文艺术领域,而本次光栅立体图包含了基础地理要素、地面沉降等值线和等值面等具有严格地理空间对应关系的不同图层,匹配精度明显高于以往传统产品。

3)立体图幅面大。本次光栅立体图成品尺寸约为700 mm×500 mm,在目前国内同类材质制品中较为突出。

研究表明,对大范围地面沉降的凹陷特征,可基于三维地理信息系统、数字图像处理、光栅立体成像与印刷技术,进行立体表达,图件新颖、直观、便于使用,有着较为广阔的应用前景。随着光栅材料的发展,制作幅面更大、分辨率更高的光栅立体图将成为可能。

本文将光栅立体成像技术引入地面沉降制图方向加以研究,尝试表现地面沉降的三维效果,取得了不错的效果,但也还存在着不足之处,主要表现在受光栅材质的制约,光栅线数仍不够多,清晰度仍不及传统二维图件,幅面尺寸也有所限制。但这一技术与地图制图行业的结合已经表现出了较大的优势和潜力。未来该技术在地图制图领域的发展和推广,以及在其他学科、行业的探索和研究仍需要做大量的工作。

志谢: 感谢北京万维时空科技有限公司邢耶在地面沉降专题图编制方面所做的工作。

参考文献

History of lenticular and related autostereoscopic methods[Z]

光栅立体印刷技术综述

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1674-5752.2009.05.001

URL

[本文引用: 2]

近十年来,立体印刷技术得到了迅猛发展,在立体印刷理论、设备、软件平台和制作工艺技术的研究、市场开拓等方面均取得了显著成果,在印前图像制作、数据输出、印刷成图工艺和光栅材料等方面均有所突破,并开始步入数据化、规范化生产的轨道。本文阐述了立体成像的视差理论及像对立体成像法和光栅立体成像法的原理,回顾了立体成像技术的发展历程,重点阐述了光栅立体印刷技术过程及关键技术,并对该技术未来的发展进行了展望。

Summary of grating stereoscopic printing technology

[J].

Advances in lenticular lens arrays for visual display

True-3D in cartography-current hard- and softcopy developments

[M]

Perspectives on 3D visualization of spatial geodata and future prospects

[M]

一种基于柱镜光栅成像技术制作立体影像图的方法

[J].论述光栅立体成像原理,以及采用此原理制作光栅立体影像图的技术方法。将一组有轻微角度差别拍摄的系列图像,按一定的规则抽样合成一幅图像,经柱镜光栅折射后进入人眼,从而产生立体感。在适合制作立体影像图的制图区域上空按照一定的要求拍摄影像,经过计算机对影像进行匹配与处理,制作成光栅图像。最后,将柱镜光栅与光栅图像精确对位并紧密压裱,形成立体光栅影像图。

A method of composite stereo photomap based on lenticular screen

[J].

应用于立体印刷的矩阵式透镜光栅的原理

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1007-791X.2010.03.016

URL

[本文引用: 1]

立体印刷中应用的透镜光栅为柱透镜光栅。本文探索了将矩阵式透镜光栅应用于立体印刷的原理,通过比较矩阵式透镜光栅和柱透镜光栅,指出矩阵式透镜光栅的优点。矩阵式透镜光栅制作的立体画比柱透镜光栅制作的立体画的观察角度更多,能使平面印刷图像取得更好的立体效果。本文给出了具体的制备参数。

Principium of matrix lens grating in three-dimensional printing

[J].

立体印刷的成像原理

[J].

The imaging elements of 3D printing

[J].

光栅立体印刷图像处理技术研究

[J].

Research on image-processing technology of stereoscopic printing

[J].

一种基于柱透镜光栅的计算机辅助彩色立体图片合成方法

[J].

DOI:10.3321/j.issn:1002-1582.1999.03.016

URL

对基于柱透镜光栅的立体照片的制作 原理进行了理论分析,推导了了立体成像的光学原理,结合现代数字图像处理技术,对多幅图像的匹配及合成方法进行了分析,提出了和实现了一种计算机辅助彩色立体图片合成方法。

Computer-aided composite method of the lenticular screen covering color stereo-image

[J].

立体照片的拍摄及合成

[J].

Discusses shoot and composite of the stereogram

[J].

Two modes of operation of a lens array for obtaining integral photography

[J].

Implementation details of the PMF stereo algorithm

[M] //

立体印刷制作工艺光栅板参数的选择

[J].

Selecting of the parameters of cylindrical lens sheet imaging in 3D printing

[J].

基于PSInSAR方法和ASAR数据监测天津地面沉降的试验研究

[J].<p>概述了PSInSAR方法的技术流程,阐述了定标ENVISAT ASAR数据对PS候选点(Persistent Scatterer Cadidate,PSC)筛选</p><p>的作用。研究表明:对ENVISAR ASAR 数据进行定标有助于筛选出更多的PS候选点;以定标得到的后向散射系数作为阈值,可以剔</p><p>除散射信号统计特性较稳定但散射强度低的像素点,从而避免可能由这些点引入的相位误差。在初步实现PSInSAR方法的基础上,</p><p>运用14景ENVISAT ASAR数据获得了天津地区的年均线性沉降速率,揭示的天津市地面沉降趋势与前人研究结果较为一致,获得的形</p><p>变速率值的准确性尚待数据量的增多而进一步提高。</p>

A preliminary study of the subsidence in Tianjin area using asar images based on psinsar technique

[J].

遥感地质勘查技术与应用研究

[J].遥感的发展极大地拓宽了人类的视野和视觉能力,以其宏观性、综合性、多尺度、多层次的特点,已成为地质研究和地质勘查不可缺少的方面军,在地质调查、矿产勘查、地质环境评价、地质灾害监测和基础地质研究等方面都发挥了越来越大的作用。随着传感器分辨率(空间、光谱、时间、辐射)的不断提高,特别是高光谱和干涉雷达技术的发展,不仅极大地提高了遥感的观测尺度、对地物的分辨本领和识别的精细程度,而且使遥感地质发生了由宏观探测到微观探测,由定性解译到定量反演的质的飞跃,将遥感地质和应用都推向一个新的高度。本文首先简要介绍了遥感技术的发展及其意义,遥感地质找矿的原理、方法和遥感找矿模型,然后分别从岩矿波谱、遥感图像处理、多光谱蚀变异常提取、高光谱矿物识别与填图、InSAR地表形变调查与监测、遥感找矿模型、遥感地质灾害调查与监测7个方面介绍了遥感的基本原理、主要的技术方法、技术特点和技术关键、主要的应用领域,以及取得的一些研究成果和应用实例

Remote sensing technology and its application in geological exploration

[J].