0 引言

能源资源是一个国家经济发展的命脉。石油、天然气作为不可再生资源,其利用和开发应用已成为国计民生的重要内容。我国在积极开发国内油气田的同时,也在加大国际油气开发合作力度。中西非剪切构造带位于非洲中部,西起几内亚湾,向东穿过喀麦隆、乍得、中非共和国进入苏丹,长达2 000余km,是一个巨大的岩石圈转换剪切带。沿断裂带依次分布了Lake Chad,Madiago,Bongor,Doba,Doseo,Salamat和Baggara盆地,其中乍得境内的Bongor,Doba和Doseo等盆地的油气勘探和开发已取得实质性突破[1,2,3]。位于中非境内的Salamat盆地具备类似的石油地质条件[4,5],圈闭构造可靠,盖层条件优越,成油气藏的可能性很大,具有较大的油气资源勘探潜力。然而由于待勘探开发油气田区的地质、地貌复杂,野外工作较难开展,工作人员的人身安全难以得到有效保障,所以传统的油气勘探方法(如地震勘探、重磁力勘探、地球化学勘探和地球物理测井法)实施困难。

1 研究区概况

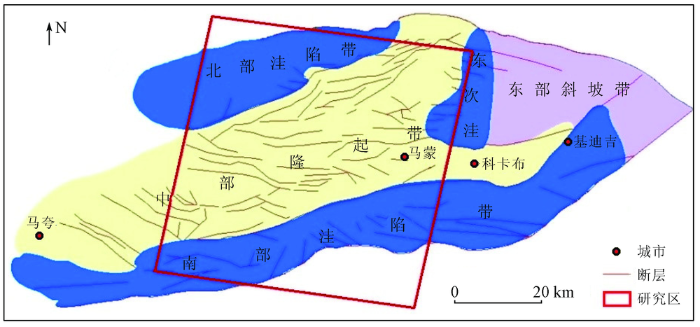

研究区Salamat盆地位于中西非断裂带中部,共划分为5个构造单元,如图1所示。区内整体地形比较平坦,平均海拔为400~500 m。由于缺少地形起伏,导致在雨季大范围湿地发育,地貌以稀疏丛林及季节性河流沼泽为主,难以开展地面油气勘查工作。Bahr Aouk河是区内一条主要河流,并且是乍得与中非共和国的边界线标志。该盆地属于热带草原气候,年均气温为26℃,昼夜温差较大。每年5—10月份大部分地区为雨季,年降雨量为1 000 mm左右,11月中、下旬—次年4月中、上旬为旱季。

图1

通过收集分析Salamat盆地地质资料、物化探资料[4]得知,研究区内断裂系统复杂,断层非常发育,具有双断式结构。根据基底结构、地层残余厚度以及区域大断层的展布等因素,自北向南将其划分为北部洼陷带、中部隆起带和南部洼陷带3个大的构造单元(图1)。中部隆起带向东分为南北两支,中间形成一个规模相对较小的东次洼。南北两洼陷带是盆地的沉降中心,相对远离物源区,沉积了较厚的深湖相碎屑岩; 盆地南北缘和中部隆起带靠近物源,沉积厚度相对较薄,沉积物以粗粒河流-三角洲相沉积为主。根据已有钻井资料分析,Salamat盆地主要烃源岩发育层段为巴列姆阶和阿普第阶。中部隆起带圈闭是油气运移、聚集的主要部位; 南部洼陷带受剪切断层的影响,洼陷内地层向南抬升,因此南部洼陷带烃源岩生成的油气以向南运移为主。Salamat盆地主力盖层为下白垩统的湖相泥、页岩,层位甚至会更靠下到阿普第阶底部和巴列姆阶。按照生烃门限2 500 m测算,巴列姆阶和阿普第阶烃源岩在早白垩世晚期即进入生烃阶段,在晚白垩世早期达到生烃高峰,此时大规模断裂活动已渐趋停止,各类型圈闭已经形成,生成的油气就近运移到附近圈闭,对油气成藏非常有利。地表矿物成分主要有钾长石、白云母、伊利石、蒙脱石、高岭石、方解石、菱铁矿及黄铁矿。

中非共和国的油气勘探活动始于19世纪70年代。经过几十a的发展,采用地震、测井、地质调查、地球物理勘探和地球化学勘探等多种勘探手段,获取了区域地层岩性分布和多口探井的信息。然而由于待勘探区域具有较为复杂的地质、地貌特点,野外工作开展中面临诸多难题,如地表条件恶劣难以进入、工作人员的人身安全难以得到有效保障、工作效率较低等,传统的勘探手段已不能满足油气勘探的现实需求。遥感技术的快速发展为油气探测提供了新途径。

2 基于烃类微渗漏的遥感油气探测

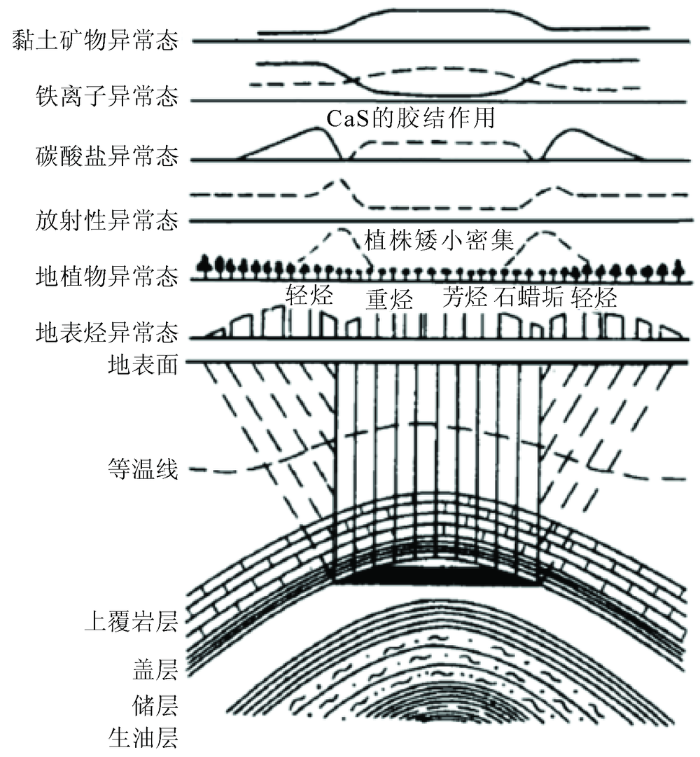

2.1 烃类微渗漏理论基础

图2

一般而言,对于植被稀疏的地区,不宜将植被异常作为指示标志,所以本文着重研究烃类微渗漏导致的矿物蚀变异常和热异常。

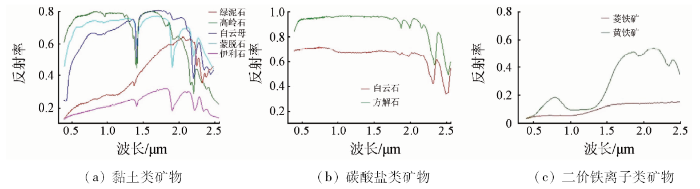

2.2 矿物蚀变异常

烃类物质微渗漏到达地表的液体或气体中所含的硫化氢和碳氢化合物,改变了上覆地层的氧化-还原环境,使上覆地层出现一个柱状的还原环境,致使长石类矿物蚀变为黏土矿物,形成了与烃类异常密切相关的黏土矿物富集异常。黏土矿物波谱在2.2 μm附近有很强的吸收谷,并且在近红外波段反射率较低。如果土壤中含黏土矿物过多,土壤波谱在吸收谷位置就会出现相应的低值响应特征[19]。渗漏烃经细菌和化学降解所形成的二氧化碳会使油气藏上方沉积层及土壤中方解石或其他碳酸盐沉淀,造成土壤中碳酸盐聚集,总含量异常。碳酸盐代表性矿物的碳酸根吸收带在2.35 μm及2.5 μm附近,利用这一波谱特征可以识别碳酸盐矿化晕,确定烃类微渗漏的范围[6]。烃类物质渗透、运移到地表,改变了地表的氧化—还原环境,使地层中三价铁离子被还原成为二价铁离子,致使地表的红色岩层褪色; 同时形成二价铁离子富集带,波谱信息也随之发生变化。含二价铁离子类矿物在1.0 μm处有强吸收特征[20,21,22]。几种矿物的波谱曲线见图3。

图3

图3

黏土类、碳酸盐类和二价铁离子类矿物标准波谱曲线(USGS)

Fig.3

Standard spectral curves of clays, carbonates and ferrous irons (USGS)

国内外学者提出了许多遥感矿物蚀变信息提取方法,目前常用的有波段比值法、主成分分析法、光谱角匹配法和混合像元分解法等[23,24,25,26,27]。波段比值又称比值增强,其主要作用是增强矿物波谱特征间的微小差别,压制图像中乘性光照差异以及地形、阴影的影响,突出矿物的反射、辐射特征,常被用来对多光谱数据进行蚀变异常信息的提取。主成分分析法基于波段间相互关系,在信息总量守恒的前提下,利用线性变换实现去相关性; 各主成分分量信息独立,代表一定的地质意义。光谱角匹配法以已知端元光谱为参考,通过计算图像中每个像元光谱与参考端元光谱矢量间的广义夹角大小来确定光谱间的相似程度,以实现识别矿物的目的; 夹角越小,说明二者的相似程度越高,提取的结果可靠性越高。然而在实际应用中,多种地物经常以混合光谱的状态出现,表现在图像上每个像元包含多种地物波谱信息,混合像元分解法则通过建立线性模型、概率模型、随机几何模型及模糊模型等解算像元中各组分的丰度[28]。

2.3 热红外地表温度异常

油气藏上方产生热异常主要有2种原因: ①烃类物质氧化产生氧化热; ②烃类微渗漏使近地表物质热导率降低、热容量增大,从而使油气藏上方的温度比周边高出1~3℃。热红外数据可以收集、记录地表物体的热辐射信息,经过处理可以反演地表温度。然而由于大气效应和地表比辐射率等受到诸多条件的限制,在地表温度反演过程中需要做许多假设,受限较多,在地热效应、岩性提取等应用中可以采用亮度温度值代替。亮度温度是指辐射出于观测物体相等辐射能量的黑体温度,不用考虑比辐射率的影响,也常用来表述辐射亮度。虽然亮度温度与地表温度存在一定的差异,但是由于亮度温度与地表温度存在近似线性关系,所以可以提取出相对异常高温区[11]。

3 烃类微渗漏异常信息提取

3.1 遥感数据及其预处理

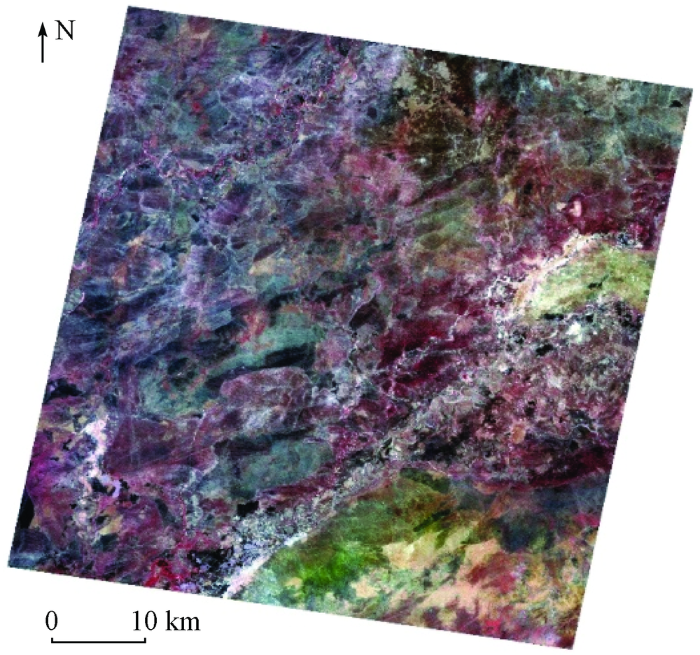

图4

图4

研究区ASTER B3(R),B2(G),B1(B)假彩色合成图像

Fig.4

ASTER B3(R),B2(G),B1(B)pseudo color synthetic image in study area

在进行矿物蚀变信息提取之前,对ASTER数据进行了如下预处理。

3.1.1 去串扰

3.1.2 波段运算

ASTER传感器在VNIR波段与SWIR波段成像时间相差1 s,导致ASTER遥感数据在VNIR波段与SWIR波段图像覆盖范围略有不同。利用ENVI软件中Band Math功能进行((B3 GT 0) AND (B6 GT 0)) AND ((B5 GT 0) AND (B7 GT 0))波段运算获取全边框掩模数据,再应用掩模运算使数据覆盖范围完全一致[30]。

3.1.3 大气校正

式中: Rad为辐射亮度值; Gain为传感器增益; DN为亮度值。

3.1.4 去干扰

研究区内的干扰因素主要有阴影、云、水体和植被。经过光谱特征分析比对,干扰因素具有不同的波谱特征,本文选取合适的波段组合和运算方法(表1),通过掩模运算将干扰剔除。

表1 干扰信息去除方法

Tab.1

| 干扰 | 去除方法① |

|---|---|

| 阴影 | B9/B1 |

| 云 | B1高端切割 |

| 植被 | NDVI=(B3-B2)/(B3+B2) |

| 水体 | MNDWI=(B1-B3)/(B1+B3) |

①B1,B2,B3和B9分别为ASTER第1,2,3和9波段反射率值; NDVI为归一化差值植被指数; MNDWI为改进的归一化差值水体指数。

3.2 矿物蚀变异常信息提取

高岭石、蒙脱石及绢云母等黏土类矿物反射率在B1—B4波段随波长的增加而增强,并在B4波段达到最大值,同时在B6波段呈现吸收谷的波谱特征。本文选择B1,B3,B4,B6波段进行主成分变换。黏土类矿物蚀变信息所在分量特征为在B4波段贡献与B3和B6波段相反,且B6波段具有高载荷。

白云石和方解石等碳酸盐类矿物在B1—B3波段反射率缓慢增加,在B3波段形成较弱的反射峰,并在B5和B8波段有微弱吸收特征。本文选择B1,B3,B4,(B5+B8)/2波段进行主成分变换。碳酸盐类矿物蚀变信息所在分量特征为: 在B3和(B5+B8)/2波段的贡献与B4波段相反,且因为这4个波段中(B5+B8)/2波段相比其他3个波段吸收幅度较大,具有较高的载荷。

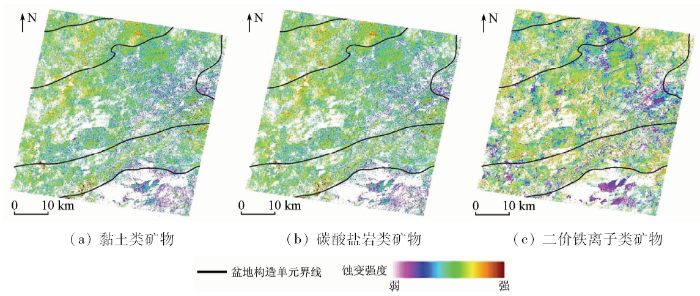

图5

图5

研究区黏土类、碳酸盐类和二价铁离子类矿物蚀变异常信息

Fig.5

Mineral alteration information of clays, carbonates, ferrous ion in study area

从图5可以看出,黏土类和碳酸盐类蚀变矿物分布较一致,强蚀变区域主要集中在研究区西南部和西北部,尤其在中部隆起带与南、北两侧洼陷带交界处呈条带状分布。二价铁离子类矿物强蚀变区域分布相对分散,主要分布于中部隆起带,在北部洼陷带西北部和南部洼陷带东侧也存在片状分布。

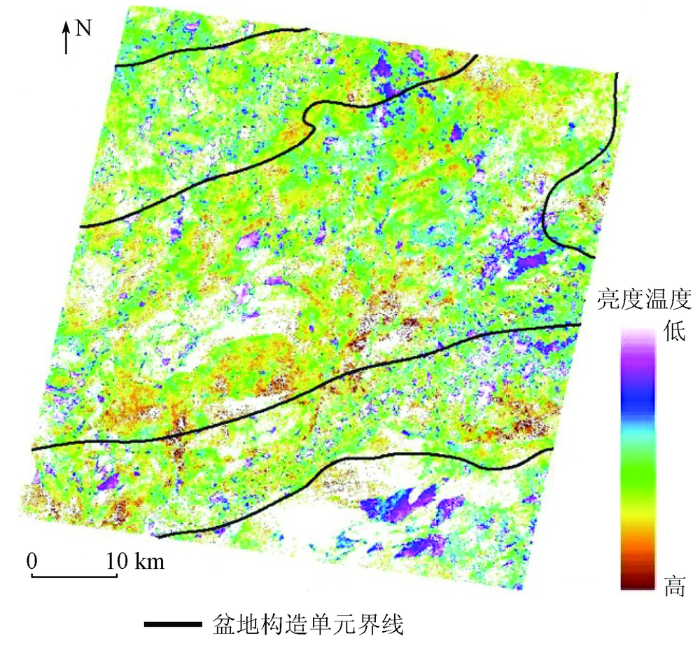

3.3 热红外地表温度异常提取

利用ASTER数据受大气影响较小的B13波段采用单窗算法进行温度反演,获取地表高温异常区,以便与矿物蚀变异常信息相互补充和验证。同样对B13波段进行大气校正和干扰信息去除等预处理。

式中: C1为1.191 1×108 W·m-2·sr-1·m-4; C2为1.439×1

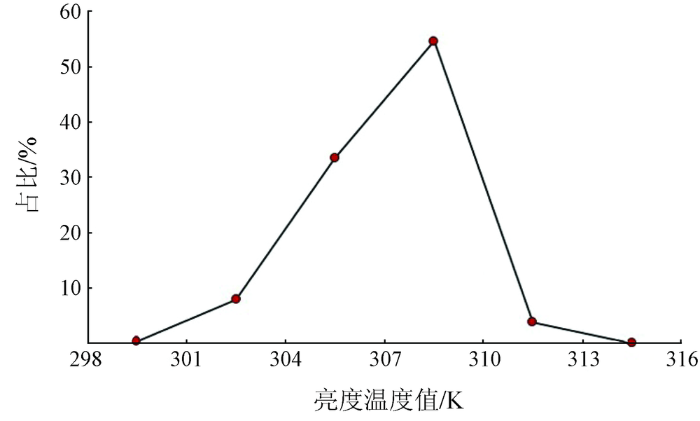

研究区地表亮度温度分布如图6所示。

图6

经统计分析(图7),亮度温度最高值为314.07 K,最低值为297.13 K,平均值为307.09 K。全区54.63%的区域亮度温度值在307~310 K之间; 其次在304~307 K的区域,占比为33.40%; 310 K以上高温异常区的比例为3.74%,主要集中在中部隆起带和南部洼陷带东侧。

图7

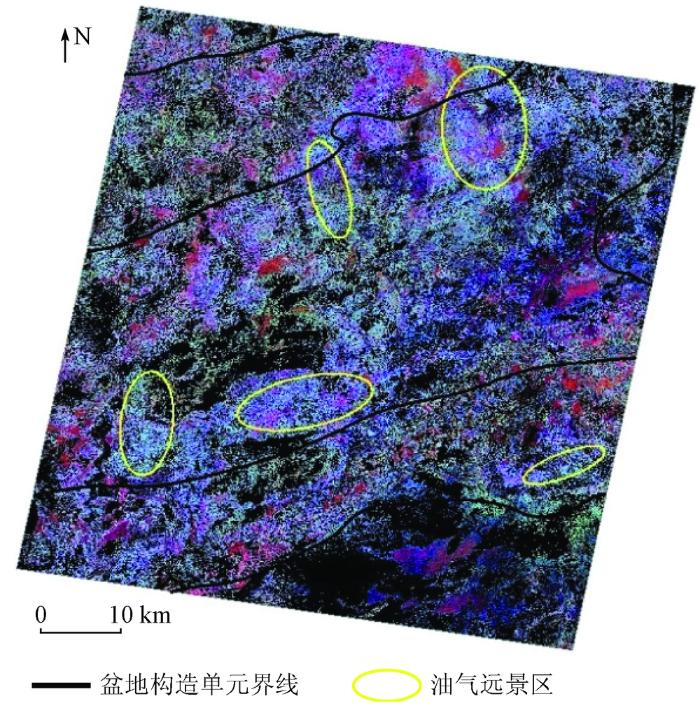

4 油气远景区预测

图8

图8

黏土类、二价铁离子类矿物蚀变信息与亮度温度信息假彩色合成影像及油气远景区预测

Fig.8

Pseudo color synthetic image with clays,ferrousion, brightness temperature and oil-gas prospecting area prediction

根据几种矿物强蚀变异常信息和地表高温异常分布情况,研究认为中部隆起带含油气可能性最高,其次为南部洼陷带,最终在中部隆起带、中部隆起带与南、北两侧洼陷带的交界带及南部洼陷带东侧圈定了5处油气远景区。结合常规油气探测资料分析,圈定的油气远景区位于巴列姆阶和阿普第阶成熟烃源岩分布区边缘,是油气运移及聚集的主要指向,生储盖组合发育较好,与常规油气地表化探异常也有较好的响应。

5 结论

1)中非Salamat盆地中,黏土类和碳酸盐类矿物强蚀变区分布较一致,主要集中在中部隆起带与南、北两侧洼陷带交界处; 二价铁离子类矿物强蚀变区域分布相对分散,在中部隆起带、北部洼陷带西北部和南部洼陷带东部均有分布; 地表高温异常区主要集中在中部隆起带和南部洼陷带。

2)中非Salamat盆地中部隆起带和南部洼陷带油气开发潜力较大。据此,本文圈定了5处油气远景区,可为Salamat盆地油气勘探提供参考。

3)由于ASTER数据光谱分辨率和空间分辨率有限,无法更加精细地获取地物分类及光谱特性,下一步研究将考虑使用高光谱数据提取油气异常信息。

参考文献

乍得Bongor盆地储层沉积成岩特征及其主控因素

[J].<p>乍得Bongor盆地储层沉积成岩特征具有明显的独特性。结合盆地区域构造演化,利用地震、钻井、岩心、薄片、测试等资料,系统分析了Bongor盆地主力储层沉积展布特征和成岩演化。研究结果表明:Bongor盆地早白垩世强烈拉张裂陷作用形成了一系列NW-SE向深陡凹陷,主力储层局限分布在凹陷内部,以近岸水下扇沉积为主,毗邻控凹断层分布,具有近源、深水、快速沉积特征,结构成熟度和成分成熟度均较低;受多期构造运动及烃类流体改造,储层压实作用不充分,胶结成岩作用减弱,溶蚀现象普遍,目前尚处于中成岩A期阶段;以原生孔隙为主,属中孔、中高渗储层,有效储层埋深下限明显大于现今油层深度,表明盆地深层仍发育有优质储层,具有良好的勘探潜力。</p>

Sedimentary-diagenetic characteristics of reservoir sandstone and their controlling factors in Bongor Basin,Chad

[J].

乍得Bongor盆地天然气地球化学特征及成因

[J].

Geochemical characteristics and genesis of natural gas in the Bongor Basin

[J].

中非裂谷系Bongor盆地强反转裂谷构造特征及其对油气成藏的影响

[J].

Structural characteristics of intensively inversed Bongor Basin in CARS and their impacts on hydrocarbon accumulation

[J].

中非剪切带含油气盆地成因机制与构造类型

[J].

Genetic mechanisms and tectonic types of petroliferous basins in the Central Africa Shear Zone

[J].

中非裂谷系前寒武系基岩油气成藏组合

[J].

The Precambrian basement play in the Central African Rift System

[J].

Geochemistry and field spectrometry for detecting hydrocarbon miscro-seepage

[J].

Surface Geochemistry in Petroleum Exploration

[M].

Hydrocarbon-induced alteration of soils and sediments

[M] //

油气微渗漏遥感影像异常形成的化学机理

[J].<p>油气在地下深处以侧向运移为主,当集中到油气储层之后,油气储层变成高温、强压地质梯度体。在梯度体内,油气运移方向和形式发生重大改变,油气运移由水平侧向运动变成为以微渗漏和扩散为主的垂向运动。油气在渗漏过程中与上覆地层、岩石发生以化学为主的作用。由于油气微渗漏及发生的化学作用,在油气田上方形成了一个还原环境的柱状体,并形成大量的新生矿物,致使地物电磁波谱特征和自然景观发生变化,因而在遥感图像中呈现出独特的油气微渗漏影像异常。</p>

Chemical mechanism of image anomalies formed by oil and gas micro-seepage

[J].

烃类微渗漏现象遥感检测研究进展

[J].<p>油气藏烃类微渗漏是一种普遍现象,利用遥感技术的快速、经济及高效等优势,探测烃类微渗漏从而发现油气田,是当前很多油气公司采用的主要勘探方法之一。介绍了烃类微渗漏的理论基础,阐述了烃类微渗漏在陆地表面、海底近地表及海洋表面的多种表现形式,综合论述了我国在应用遥感技术探测烃渗漏现象方面的研究进展,展望了遥感技术在未来烃渗漏检测方面的发展趋势。</p><p> </p>

The progress of remote sensing technology in the detection of hydrocarbon micro-seepage

[J].

热红外遥感找油的时效性研究

[J].

DOI:10.11834/jrs.20030211

Magsci

[本文引用: 2]

油气藏烃类微渗漏所造成的热异常信息,是油气遥感勘探中最直接和最具普遍意义的标志,对该标志的识别和时效性的研究,具有广泛的实践意义,并可以发挥出巨大的经济效益。在中国内蒙古二连盆地已知油田上方,选择了勘探开发前期二个时相和勘探开发后期一个时相的遥感数据与该区油气化探数据进行定性和定量的复合分析,指出了热红外遥感找油的最佳时机。

Temporal effectiveness of thermal infra-red remote sensing applied to oil-gas exploration

[J].

烃类垂向微渗漏理论研究现状及发展趋势

[J].<p>烃类垂向微渗漏理论是油气化探的基础理论,研究一直处于薄弱环节,影响了油气化探的深入研究和广泛应用.因此加强烃类垂向微渗漏理论研究是油气化探发展的重要方向.笔者以油气微渗漏作用的概念为切入点,论述了烃类垂向微渗漏过程的复杂性.从烃类垂向微渗漏基本理论研究方法方面,综述了研究现状和主要进展,提出了目前存在的问题,展望了烃类垂向微渗漏理论研究的发展趋势.</p>

Present research situation and development trend of hydrocarbon vertical micro-seepage theory

[J].

油气微渗漏区蚀变矿物含量与光谱之间的定量分析

[J].油气微渗漏的地表异常表现为: 地表土壤的矿物组分异常和地表土壤的光谱异常, 以中国的榆林地区为研究区, 以在研究区内采集的119个样本的矿物组成及反射率光谱为研究数据, 对油气微渗漏造成的地表蚀变矿物碳酸盐含量与其光谱吸收峰深度、 宽度等特征参数进行了相关分析, 建立并评价了测定碳酸盐含量的方法, 提出了利用碳酸盐含量表征油气微渗漏程度的新方法。 研究结果表明, 该法不仅适于表征碳酸盐类油气微渗漏程度, 也适用于对其他类型的蚀变矿物油气微渗漏程度的研究, 因此可为利用高光谱遥感的光谱信息进行油气勘探的技术研究提供借鉴。

Quantitative analysis of content and spectrum of altered mineral in the oil and gas microseepage area

[J].

高光谱遥感油气勘探进展

[J].

DOI:10.11873j.issn.1004-0323.2014.2.0352

Magsci

[本文引用: 1]

<p>遥感方法用于油气勘探已有多年的历史。随着高光谱遥感技术的发展,高光谱遥感油气勘探近年来取得了很大的进展。简要介绍了高光谱油气勘探的基本原理和流程,重点讨论了烃渗漏引起地表烃异常、岩石矿物蚀变异常以及植被异常的高光谱响应机制,以及目前研究中存在的问题。归纳总结了目前用于油气勘探的高光谱影像数据类型及特点。高光谱遥感方法用于油气勘探,在高光谱异常响应机制、数据来源以及数据处理和分析方面还有许多问题有待解决,针对这些问题,提出了相应的解决思路。</p>

Progress in hyperspectral remote sensing for petroleum prospecting

[J].

柴达木盆地烃蚀变矿物高光谱遥感识别研究

[J].<p>高光谱遥感识别烃蚀变矿物可用于探测油气烃类微渗漏和定位地下油气藏。以有天然气分布的柴达木盆地东部三湖地区为研究区,对Hyperion高光谱数据进行重采样处理,克服了目标识别矿物不明显和传感器低信噪比的影响。通过确定烃蚀变矿物高光谱遥感探测的指示标志,采用线性光谱(SAM)拟合与光谱匹配(SAM)相结合的方法确定了影像端元对应的矿物组分。识别结果表明,合理缩减影像波段数和确定影像端元的方法,能有效提高烃蚀变矿物的高光谱遥感识别精度。</p>

The application of hyperspectral remote sensing to the identification of hydrocarbon alteration minerals in Qaidam Basin

[J].

天宫一号高光谱数据烃类微渗漏信息提取

[J].

Extraction of hydrocarbon micro-seepage information based on TG-1 hyperspectral data

[J].

基于ASTER数据的烃蚀变信息增强与提取

[J].烃类微渗漏蚀变信息是地下深部油气藏储层在地表和近地表的直观证据,通过遥感图像进行烃蚀变解译是遥感油气勘探中的一项高效、快速和安全的新技术。该研究采用ASTER近红外数据,以烃渗漏蚀变产生的碳酸盐矿物为目标,采用主成分分析、密度分割和假彩色合成等信息增强和提取方法,获得了1589-PC3、1689-PC3、1348-PC3和5689-PC2等四个对碳酸盐具有较好增强效果的主成分因子,以X+2σ为阈值,从4幅主成分因子图像上提取了碳酸盐区域,并根据叠合结果划分为一级富集区和二级富集区。结果显示碳酸盐富集与展布结果与该区的地层分布紧密相关,与已有研究的解译结果较为一致。

The information enhancement and interpretation of hydrocarbon microseepage induced minerals based on ASTER data

[J].

油气藏烃类微渗漏理论及遥感油气资源探测的机理研究

[J].<p>油气藏烃类微渗漏理论是油气资源遥感直接探测的理论依据,本文叙述了油气藏性类微渗漏的一些新论点及研究的进展。遥感技术探测地下油气的有利聚集,主要是捕获油气藏烃类微渗漏的一系列地表“性变”标志。给出了一个概念模型,共综合了七种有效的标志,并重点介绍了遥感探测地表土壤烃组分异常标志的机理。<br />介绍了两个以地表土壤烃组分异常标志为主的多元遥感信息复合分析的应用实例,分析结果与实际符合较好。</p>

Hydrocarbon microseepage theory and oil-gas reservoir detecting by remote sensing

[J].

Mineralogical characterization of rock surfaces formed by hydrothermal alteration and weathering-application to remote sensing

[J].

Mapping gossans in arid regions with Landsat TM and SIR-C images:The Beddaho alteration zone in northern Eritrea

[J].

Spectral characteristics of wheat associated with hydrocarbon microseepage

[J].

Detection of alteration induced by onshore gas seeps from ASTER and WorldView-2 data

[J].

Geological mapping using Landsat Thematic Mapper imagery in Almeria Province,south-east Spain

[J].

A New Methodology for Oil and Gas Exploration Using Remote Sensing Data and Surface Fracture Analysis[R]

Landsat8 OLI数据斑岩铜矿遥感蚀变矿物组合提取研究

[J].

Extraction of hydrothermal alteration mineral groups of porphyry copper deposits using Landsat8 OLI data

[J].

基于ASTER数据的金川铜镍矿床外围遥感找矿预测

[J].<p>为了对甘肃省金昌市金川铜镍矿床外围地区进行遥感找矿预测,首先根据ASTER数据不同波段的特性分别提取岩性信息和蚀变信息,对热红外(TIR)波段,在采用波段比值法定量提取二氧化硅含量的基础上,利用波段比值计算的岩性指数(lithological index,LI)定量提取基性-超基性岩信息;对可见光-近红外(VNIR)及短波红外(SWIR)波段,运用主成分分析法定性提取高岭土-绢云母化、绿泥石化和蛇纹石化等矿化蚀变信息;然后在ArcGIS平台上,对所提取的矿化蚀变信息进行量化定级和叠加处理,制作综合矿化蚀变异常信息图(其反映的异常范围和强度与已知矿区十分一致);最后利用综合矿化蚀变异常信息,对金川铜镍矿床外围地区进行找矿预测,共圈定出3个找矿预测区,可为寻找同类型的矿床提供参考。</p>

Remote sensing prospecting prediction in periphery of the Jinchuan copper-nickel deposit based on ASTER data

[J].

基于多源遥感数据的矿物蚀变信息提取——以西藏甲玛铜多金属矿为例

[J].

Extraction of altered mineral information based on multi-source remote sensing data:A case study of Jiama copper polymetallic deposit

[J].

高光谱蚀变信息在金矿找矿预测中的应用研究——以北山方山口金矿线索为例

[J].

Application of hyper-spectral alteration information to gold prospecting:A case study of Fangshankou area,Beishan

[J].

利用ASTER遥感数据反演陆面温度的算法及应用研究

[J].

DOI:10.11820/dlkxjz.2003.05.009

Magsci

[本文引用: 1]

陆面温度是地气交换过程的一个重要参数,在生态环境研究中应用很广。传统方法只能进行点上的观测和计算,遥感的出现则使得计算区域陆面温度成为可能。ASTER遥感数据具有较高的空间分辨率和光谱分辨率,能够提供比NOAA/AVHRR和Landsat等遥感数据更丰富的陆面信息,有助于提高反演陆面温度的精度。本文以新疆自治区阿瓦提县典型研究区域为例,根据ASTER遥感数据的特点,基于温度/比辐射率分离算法的思想,运用ADE(AlphaDerivedEmissivity)、比值法和MMD(Maximum-MinimumDiffer-ence)三个模块计算陆面温度,并简要分析了模型的主要误差来源。分析结果表明本文所采用的算法是可行的,ASTER遥感数据用于反演陆面温度可以取得比较理想的结果,具有良好的应用前景。

A retrieval model of land surface temperature with ASTER data and its application study

[J].

Enhancement of spectral separation performance for ASTER/SWIR

[C]//

基于ASTER遥感影像的西昆仑岩性信息提取方法研究

[J].基于西昆仑西段布伦口地区各岩性段内岩石样品的矿物组成及其光谱特征分析,提取代表各岩性单元的岩性端元波谱曲线; 对研究区内ASTER可见光(VNIR)和短波红外(SWIR)数据进行匹配滤波处理,成功提取了研究区内9种重要的岩性单元(包括古元古界布仑阔勒群的黑云石英岩、黑云斜长片麻岩、黑云石英片岩和黑云角闪斜长片麻岩,志留系温泉沟群的绿泥石绢云母板岩、黑色千枚岩和绢云母石英片岩,以及石英闪长岩和英云闪长岩)。经已知地质资料和野外查证资料分析证明,用上述方法提取岩性信息的结果可靠,能为岩性填图及矿床勘查工作提供参考。

The methodology of lithologic information extraction by using ASTER data in West Kunlun Mountains

[J].

基于FLAASH模型的ASTER卫星影像大气校正

[J].

Atmospheric correction on ASTER satellite image based on FLAASH model

[J].

光学遥感大气校正研究进展

[J].<p>大气校正是光学遥感信息定量化研究中必不可少的一步,将各种大气校正方法归纳为基于图像特征的相对校正法、基于地面线性回归模型法、基于大气辐射传输模型法和复合模型法4类,详细分析了每一类方法的优缺点、适用范围或影响因素,并对大气校正的未来发展做了几点思考。</p>

The advances in the study of atmospheric correction for optical remote sensing

[J].

基于ASTER GED产品的地表发射率估算

[J].

Estimating land surface emissivity from ASTER GED products

[J].

基于ETM+数据的煤田火区温度异常信息提取

[J].

Temperature anomaly information extraction in coalfield fire area based on ETM+ data

[J].

Using the surface temperature-albedo space to separate regional soil and vegetation temperatures from ASTER data

[J].