0 引言

自1999年黄河小浪底水库蓄水以来,在该地区发现了十几处软硬交互地层顺层斜坡中的滑坡,其中以东苗家滑坡较为典型,由于其靠近大坝,滑坡性质及稳定性对小浪底水利枢纽工程及其上4号公路安全运行有重要意义,吸引了众多滑坡工作者的关注。

多年来国内多个学者在东苗家滑坡及周围做了大量调查勘察和试验研究工作。具有代表性的工作有: 李清波等[1]基于地表测绘、力学试验及钻探工程等多种调查手段查明了东苗家滑坡的变形破坏特征和成因机制,并对其稳定性进行了分析评价,认为该滑坡目前处于基本稳定状态; 王小波等[2]基于不连续变形分析(discontinuous deformation analysis,DDA)方法以及强度折减法研究,提出了DDA强度折减法,应用于东苗家滑坡稳定性及破坏模式分析中,分析结果表明东苗家滑坡体的稳定系数为1.07,其可能的破坏模式为中部推移式滑动和后缘牵引式滑动的复合破坏模式,前缘滑塌体对其整体稳定性起支撑作用。这2篇文章的主要不同之处是认为滑坡变形方式以及前缘滑塌体所起作用不同。此外,Xu等[3]同样通过DDA强度折减法对东苗家滑坡机理进行了分析,在滑坡破坏模式以及成因机制方面与上文中认识基本一致。

1 东苗家滑坡的位置和地质环境

1.1 位置

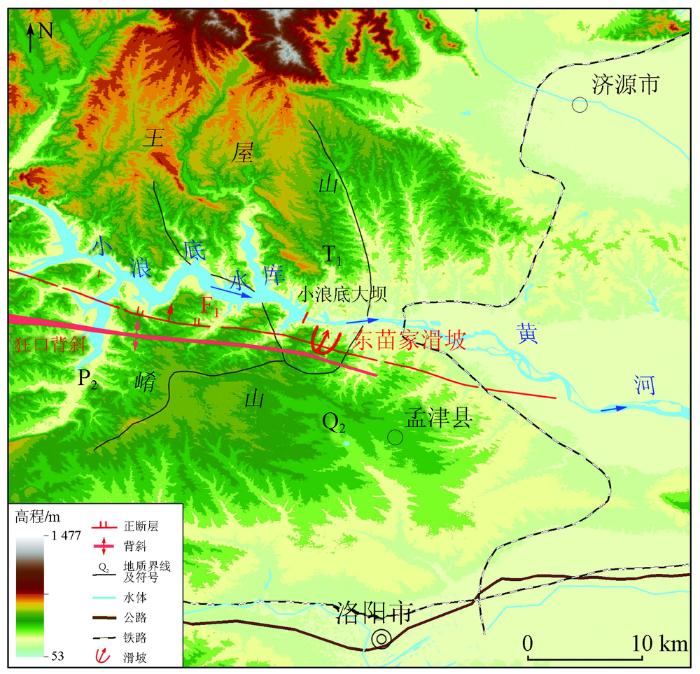

2001年底竣工的小浪底水利工程位于河南省洛阳市孟津县与济源市之间,其坝址所在地为孟津县小浪底村,黄河中游最后一段峡谷的出口处(图1)。坝顶高程为281 m,正常蓄水位275 m,总库容126.5亿m3,总装机容量180万kW。东苗家滑坡位于大坝下游仅2 km处的黄河右岸。水库正常蓄水位时,坝前的落水差达140 m,可能会对相隔2 km的东苗家滑坡产生一定影响。

图1

图1

东苗家滑坡位置和区域环境

Fig.1

Location and regional environment of Dongmiaojia landslide

1.2 地质构造

东苗家滑坡区域构造属华北地台,燕山和喜山运动对本区影响明显,形成了一系列褶皱和断层。区域新构造运动主要表现为大面积间歇性升降与继承性活动。

1.3 地层岩性

构成东苗家斜坡的基岩,主要为三叠系下统T17,T15,T14和T13岩组,滑体前部有三叠系中统T21分布。主要岩类为砂岩、粉砂岩、及粘土岩。其中T17-4为粘土岩夹砂岩,T15为砂岩夹粘土岩。

在滑坡体块石上部,广泛分布有厚5~20 m的黄土,黄土中含较多钙质结构,底部为砂砾石层。滑坡体前部主要为土与碎石混合、包含许多空隙的约20~40 m厚的滑坡和崩塌堆积物。滑坡堆积下面是厚度超过40 m的古黄河冲积砂砾层。

除层面外(NE∠6°~10°)滑坡体周围岩层中主要发育有4组陡倾角构造节理,分别为: ①走向280°~290°,倾向NE或SW,倾角84°~87°; ②走向75°~87°,倾向SE或NW,倾角62°~83°; ③走向157°~167°,倾向NE或SW,倾角83°~87°; ④走向6°~22°,倾向SE,倾角80°~82°。

1.4 地形地貌

东苗家滑坡位于我国第二、三地貌阶梯陡缓突变带,太行山脉南麓的王屋山、崤山中山山地向黄土丘陵平原过渡地带。区域地形西陡东缓,地貌特征表现为侵蚀堆积,经过第三纪早期的准平原化阶段,堆积了中更新世(距今12.6~78.1万a)冲积洪积层,接着受大面积升降运动影响,形成一级台塬和数级阶地。

1.5 气候水文

研究区位于亚热带和温带的过渡地带,受季风环流影响明显,春季多风干旱,夏季炎热多雨,年平均降水量为616 mm,主要集中在夏、秋2季。研究表明[9],黄河小浪底水库蓄水后,库区及周边环境气候发生了变化,年降水量及暴雨日数呈明显增加趋势。

据勘探钻孔揭露[1],滑坡体部位地下水位一般变化在135~180 m间,高于同期黄河水位(135 m左右)而低于相应部位滑面高程,表明现状条件下滑体位于地下水位以上,地下水向黄河排泄。由于滑体上部岩体破碎,降水入渗条件好,而滑体下部T17岩组透水性相对较差,且滑体内存在多层泥化层,因而降水入渗过程中滑体内易形成局部岩层上滞水,对滑坡稳定造成了不利影响。

2 研究方法

2.1 信息源

1)高空间分辨率遥感影像。使用2002—2016年间不同季节的9个时相Google Earth高空间分辨影像,并在ArcGIS平台进行几何纠正,统一到相同坐标系统下作为遥感信息源。

2)数字高程模型。以ASTER GDEM数据高程数据产品为滑坡高程信息源,空间分辨率为30 m。数据格式为GeoTIFF格式,WGS-84坐标系,在全球范围内的平均垂直精度为20 m,水平精度为30 m,置信度为95%。

在ArcGIS平台下,对研究区范围ASTER GDEM数据进行重新投影,并加密到5 m空间分辨率作为解译的数字高程模型。

2.2 建立解译基础

本研究解译基础由研究区高空间分辨率滑坡影像,数字高程模型及其衍生产品组成。

2.2.1 高分辨率滑坡影像及处理

表1 遥感信息源

Tab.1

| 序号 | 接收日期 | 影像特征 |

|---|---|---|

| 1 | 2002-09-08 | 初秋,清晰显示滑坡各部分特征 |

| 2 | 2012-06-22 | 初夏,植被覆盖,部分滑坡细节不清晰 |

| 3 | 2012-12-27 | 初冬,基本清楚显示滑坡各部分特征 |

| 4 | 2013-03-08 | 初春,基本清楚显示滑坡各部分特征 |

| 5 | 2014-11-13 | 秋末,清楚显示滑坡各部分特征 |

| 6 | 2015-03-13 | 春,雾重,影像不清晰 |

| 7 | 2015-07-01 | 夏,植被覆盖,部分滑坡细节不清晰 |

| 8 | 2015-12-14 | 初冬,基本清楚显示滑坡各部分特征 |

| 9 | 2016-09-29 | 深秋,植被覆盖,部分滑坡细节不清晰 |

2.2.2 数字高程模型及其衍生产品

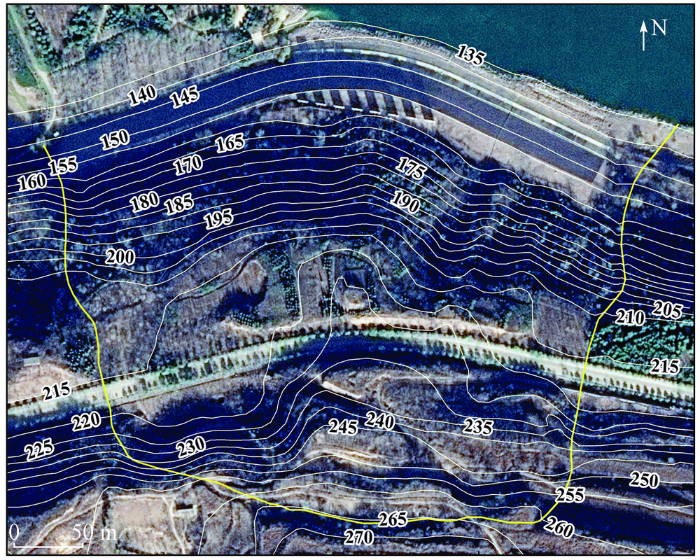

1)数字高程模型。由于30 m空间分辨率为的ASTER GDEM数据不能满足研究滑坡细节的需要,因此,在数字高程模型上加密提取间隔5 m的高程等值线,并叠加投影处理后的高空间分辨率影像与文献中的现场采集高程数据[2,3]对地形高程细节进行修正,使其符合更为精细的高程变化特征,形成新的高程等值线数据,以此生成不规则三角网(triangulated irregular network,TIN)文件,生成数字高程模型数据(digital elevation model, DEM)。参考实测数据与Google Earth高程数据,判断所生成DEM的最大高程误差约为5 m。将影像图与高程等值线叠加,生成东苗家滑坡影像与地形叠加图(图2)。

图2

图2

东苗家滑坡影像与地形叠加图

(影像获取日期为2014年11月13日,图中黄线表示滑坡边界,白线表示等高线)

Fig.2

Image and topography overlay chart of Dongmiaojia landslide

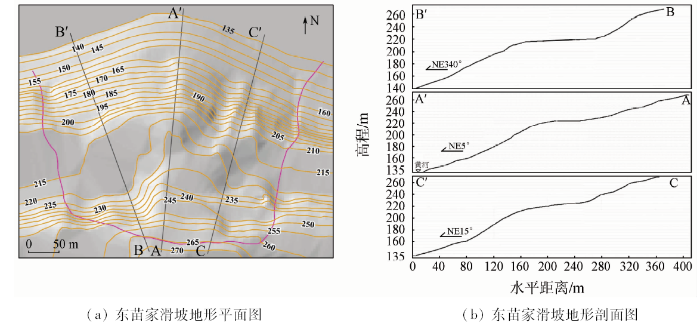

2)地形平面和剖面。基于所获DEM数据,在ArcGIS平台生成平面和剖面地形图,如图3所示。该图反映了滑坡地形地势。

图3

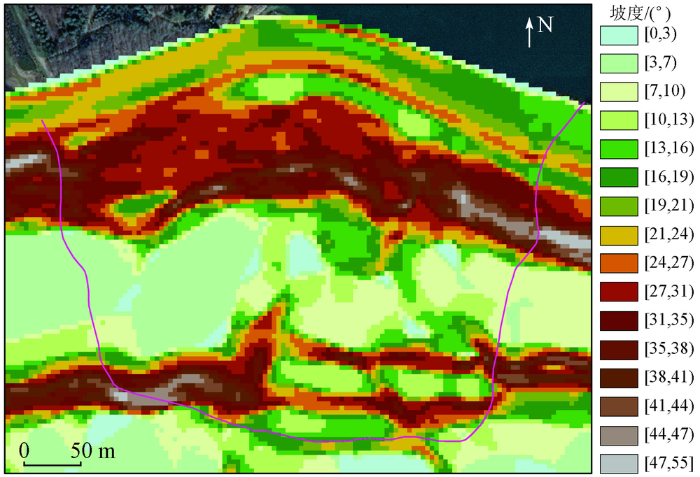

3)滑坡坡度图。为了更直观地反映滑坡地形,由DEM生成坡度图(图4)。校正后的高分辨率滑坡影像,数字高程模型及其衍生产品组成东苗家滑坡解译基础,基于该基础,进行滑坡特征解译。

图4

2.3 滑坡特征遥感解译

图5

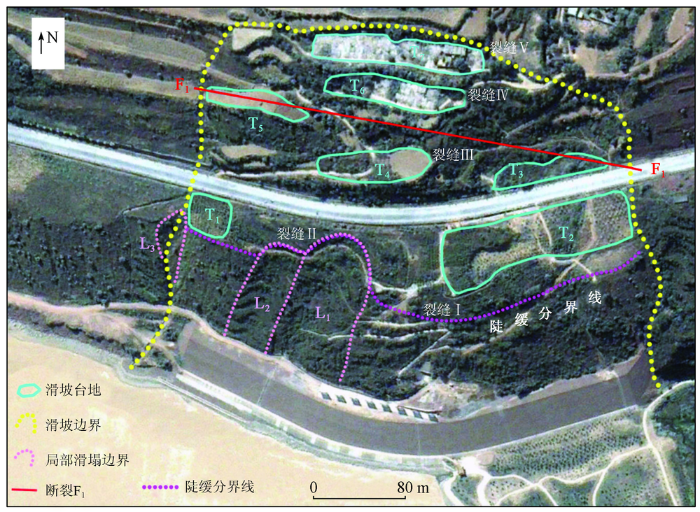

约135 ~210 m高程的黄河岸边为前缘陡坡堆积,平均坡度为27.3°。最前缘是挡土工程建筑,可见4条排水管,有3处浅层滑塌L1,L2和L3,投影面积分别为8 186 m2,3 176 m2和1 216 m2。前缘陡坡地表覆盖有茂盛植被。

约210~265 m高程为平均坡度≤10°的缓坡,其中4号公路下凹,位于210~215 m高程; 除4号公路外,缓坡上约可分为四级平台夹陡坎的台阶,从下到上可划分出7个平台如表2和图5所示。平台上大部为农耕地,前期T7和T6平台上有居民住宅建筑分布,2012年后的影像上未见成片居民点,大部分已被植被覆盖。根据文献[1]可知,东苗家滑坡中上部分布有4条明显的弧形裂缝,I号裂缝展布于中部滑体前缘,219 m高程处,滑坡前缘黄土平台曾沿此缝发生过坐落位移; Ⅱ号裂缝位于4号公路北侧,沿缝可见黄土底部砂砾被错断2 m以上; Ⅲ号裂缝位于4号公路南侧,表现为多条拉裂所致黄土错动面,产状为15°∠53°; Ⅳ号裂缝基本沿250 m高程平台展布,表现为多条产状15°∠65°的拉裂所致的黄土错动面。据文献[1]所描述的位置,在高分辨率遥感影像上对附近位置的线性地物进行识别,标识出4条裂缝的位置,如图5中裂缝I、裂缝Ⅱ、裂缝Ⅲ、裂缝Ⅳ所示,图中裂缝Ⅴ为滑坡后壁。

表2 滑坡体上平台的平均高程与面积

Tab.2

| 编号 | 平均高程/m | 面积/ m2 |

|---|---|---|

| T1 | 215 | 1 315 |

| T2 | 217 | 7 224 |

| T3 | 219 | 2 196 |

| T4 | 233 | 2 641 |

| T5 | 242 | 1 745 |

| T6 | 248 | 3 080 |

| T7 | 263 | 3 398 |

3 东苗家滑坡特征分析

3.1 东苗家滑坡产生条件

东苗家顺层斜坡位于狂口背斜东北翼近轴部,由三迭系下统、中统、砂岩、粉砂岩及粘土岩硬、软岩互层组成,满足了以上滑坡基本形成条件和触发条件。主要以高岭石族、伊利石族、蒙脱石族等粘土矿物组成的粘土岩处于软硬岩互层的顺层结构时,极易在水的作用下迅速弱化泥化,发育成滑动面(带),满足滑坡发生的物质条件; 其次,斜坡位于背斜近轴部,地层产状变化大,利于斜坡发育节理、裂隙等构造软弱结构面,位于斜坡中后部的高倾角F1正断层,其垂向断层活动及破碎带利于斜坡横向整体变形破坏,并导致地表水进入,满足滑坡发生的结构条件; 再次,大面积间歇性升降与继承性运动的区域新构造运动特征,使黄河河谷急剧下切,形成了较陡的基岩岸坡,使东苗家顺层斜坡坡岸面临宽阔的临空空间,满足滑坡发生的临空面条件。

黄河下切侧蚀,夏秋暴雨集中,利于地表水向斜坡内渗入,使斜坡的粘土矿物层发生泥化,引发滑动,这是滑坡发生的主要触发条件。

3.2 东苗家滑坡活动特征

由滑坡地表特征分析,东苗家滑坡的主要活动特征为不同阶段分级分块活动,其活动过程分析如下:

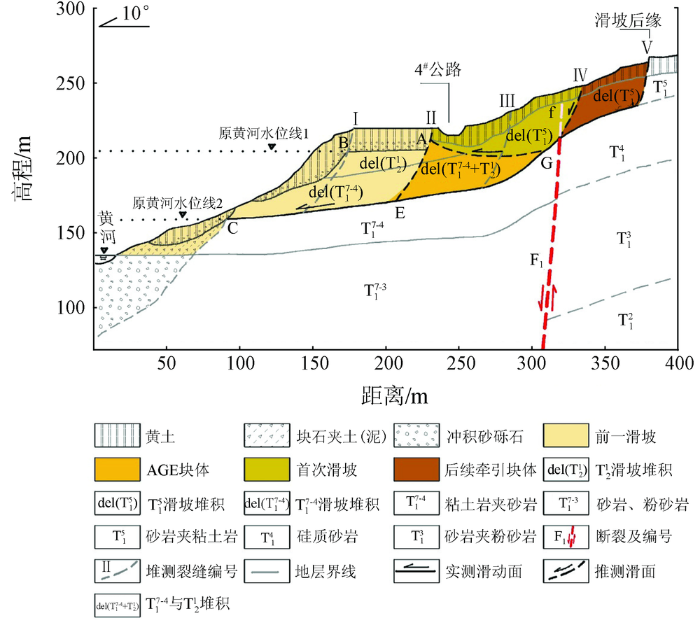

1)首次滑坡活动。东苗家滑坡的首次活动发生在目前滑坡的中后部。见图6,主要表现是

图6

由F1断层出露地面的位置(f)至该滑坡剪出口A的距离,推算该次滑坡活动的滑动距离约为100 m。在ArcGIS平台上量测得首次滑坡剖面面积为3 463.51 m2,以平均宽度350 m计,估算该滑坡的体积为121.2万m3。

2)随后牵引活动。首次滑坡向前(北)活动时,必然牵引后部坡体,被牵引的坡体最大可能是沿着

3)前部滑坡活动。首次、后续牵引活动发生后,区域地壳经过一段稳定时期,在约200 m高程处,黄河侵蚀产生了平整的基座阶地。首次滑坡剪出口附近成为地表水渗入坡体的通道。而后,随着区域地壳抬升及继承性运动,黄河不断下切,当黄河下切侧蚀至使东苗家斜坡坡岸

4)后续滑坡活动。前一滑坡活动,必然牵引其后部块体AGE(图6)。AGE块体经多次滑坡活动的扰动后,发生变形破坏,产生裂缝。同时,地表水通过裂缝渗入坡体,在进入坡体的水与软弱夹层的长期作用下,使AGE块体变形、蠕动,该部分为AGE块体。同上方法估算AGE块体体积约为65.1×104 m3。

上述滑坡及变形块体形成后,随着各条裂缝的发育及地表水进入,在多个软弱层面会有多次层间错动或蠕滑,其结果是从后缘Ⅴ到黄河河谷的滑动面贯通,东苗家滑坡的统一滑动面(带)形成,东苗家斜坡成为向黄河河谷弧形凸出的滑坡堆积体。

由于黄河冲刷侧蚀的不断进行,前端松散的滑坡堆积不断发生塌滑,在黄土堆积形成后,黄河下切到约150~135 m之间某高程时,滑坡前部发生过一次较大规模的塌滑,形成目前平均坡度约27°,由块石夹泥堆积的陡坡。由几次滑坡活动体积,估算东苗家滑坡总体积为425.4万m3。

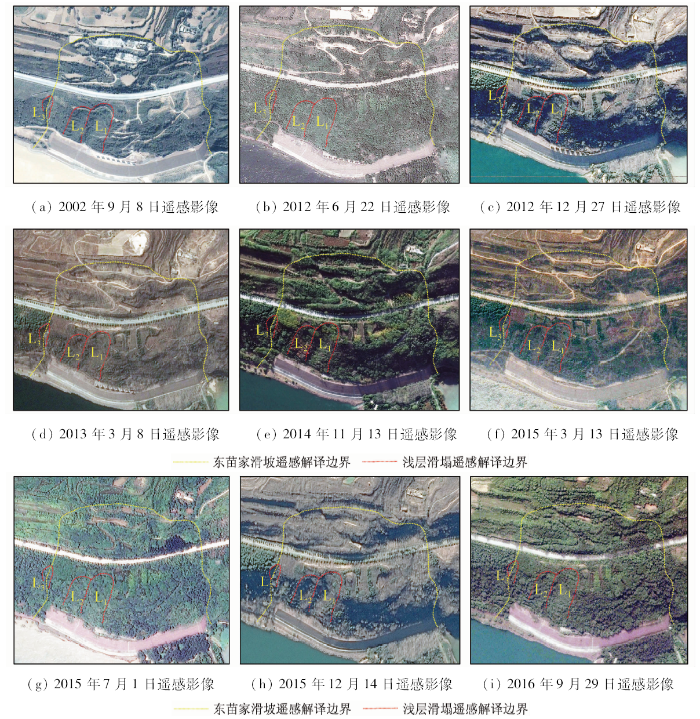

3.3 东苗家滑坡目前稳定状况

基于2002—2016年间9景Google Earth高空间分辨率影像,对比东苗家滑坡的边界、7个台地的位置和高程、4号公路、前缘陡坡的3处滑塌L1,L2和L3的边界,除上覆植被随季节不同变化外,其它均无明显变化,可见滑坡整体和各局部无明显变形位移现象,状态稳定(图7)。

图7

图7

2002—2016年9个时相东苗家滑坡变化情况

Fig.7

Changes of the nine Dongmiaojia landslide images from 2002 to 2016

4 结论

综合高分辨率遥感影像、加密后的ASTER GDEM高程信息以及地质环境信息,分析了东苗家滑坡的发育环境、形成条件和滑坡活动特征,并利用多时相高分遥感影像,推测了滑坡稳定性现状。

1)东苗家滑坡位于小浪底坝址下游的黄河右岸,狂口背斜东北翼近于轴部的顺层坡,软硬相间的砂岩夹粘土岩地层中,满足滑坡发生的物质、结构与临空面条件。黄河下切侧蚀与集中降水是滑坡发生的主要触发条件。

2)滑坡的主要活动特征为不同阶段分级分块活动,由于地表降水和河水侵蚀作用,经多次局部变形破坏后,逐渐在斜坡中发育了贯通的滑动面,形成一次较大规模滑动。随后,中后部多次发生局部拉裂,前缘在黄河侧蚀下多次崩滑。有4次主要活动。形成了前缘陡坡,四级平台夹陡坎的地形地貌特征。基于GIS方法,估算得东苗家滑坡总规模为425.4万m3。

3)由于滑坡前部的挡土工程以及坡体的排水工程,近年来东苗家滑坡体稳定,通过9景高分辨率影像对比表明东苗家滑坡目前整体和各局部无明显变形位移现象。

在本文研究中,仅使用了高空间分辨率和数字高程数据,数据类型较为单一。结合其他数据类型遥感数据,如InSAR及激光雷达数据,更为精确有效地研究滑坡运动特征与稳定性是今后的研究要点。

参考文献

黄河小浪底东苗家滑坡稳定性分析及整治措施

C]//

Stability analysis and treatment measures of Dongmiaojia landslide in Xiaolangdi Dam of Yellow river

C].

DDA强度折减法及其在东苗家滑坡中的应用

[J].

Strength reduction of DDA and its application in Dongmiaojia landslide

[J].

Genesis,mechanism,and stability of the Dongmiaojia landslide,Yellow River,China

[J].

遥感技术在我国水电建设前期工作中的应用

[J].<p>80年代以来,我国先后在雅砻江二滩、长江三峡、红水河龙滩、黄河龙羊峡、金沙江溪落渡、白鹤滩等地开展了大规模的水电站建设前期遥感调查。采用多种类、多时相、多平台遥感资料的综合解译,并辅以一定量现场验证的工作方法,进行了区域地质背景、库岸稳定性、库岸土地利用、淹没损失、库区环境等项调查,为电站可行性论证提供了更加全面和科学的资料。我国水电遥感工作的特点是:规模宏大、内容广泛、方法合理、协同攻关。随着遥感技术的进步及水电事业的发展,我国水电遥感应用存在的问题也日益突出,有待于研究解决,遥感应用水平也待不断提高。</p>

The application of remote sensing technique to the hydro-electric construction of earlier stage in China

[J].

数字滑坡技术及其应用

[J].<p>“数字滑坡”技术,就是以遥感(RS)和空间定位方法为主,结合其他勘探、试验、调查手段获取数字形式的、与地理坐标配准的滑坡基本信息;并利用GIS技术存贮和管理这些数字信息;在此基础上,根据滑坡地学原理进行空间分析,研制各类模型,并服务于滑坡调查、监测、研究、滑坡灾害评价、危险预测、灾情评估、滑坡防治等。通过金龙山三维数字模型,卫星监测易贡滑坡、三峡库区重点城镇滑坡及千将坪滑坡等地的遥感调查说明数字滑坡技术的实际应用。</p>

Progress and applications for digital landslide

[J].

数字滑坡技术及其典型应用

[J].

Digital landslide technology and its typical application

[J].

黄河小浪底水库工程坝区构造应力场的恢复和分析

[J].

Return and analysis of structural stress field in Xiaolangdi dam site Area

[J].

黄河小浪底水库诱发地震预测

[J].

The prediction of reservoir-induced earthquake in Xiaolangdi area,Yellow River

[J].

典型滑坡遥感影像特征研究

[J].<p>对于不同地质条件、成因类型和运动距离的滑坡,在不同分辨率遥感图像上显示的影像特征往往存在较大差别,尚难以确定统一的滑坡遥感识别标志。尤其对于规模较大、形成机理和活动规律复杂的远程滑坡和复合滑坡,一直是遥感识别的难点,可供借鉴的前人研究成果不多,目前主要还是靠地面调查。在国内外滑坡遥感调查成果调研以及国土资源大调查地质灾害遥感调查、近年来地质灾害应急遥感调查研究成果的基础上,分析和总结了笔者参与调查过的巫山大清坎滑坡、千将坪滑坡、武隆滑坡及西藏102滑坡群等典型滑坡的遥感影像特征,提出了滑坡(尤其是高速远程滑坡)的遥感识别标志,以期与同行专家共商榷。</p>

A study of remote sensing image features of typical landslides

[J].

东苗家滑坡稳定性分析及处理方式研究

[J].

Dongmiaojia landslide stability evaluation and treatment method

[J].

Permeability Heterogeneity in a Fractured Sandstone-Mudstone Rock Mass in Xiaolangdi Dam Site,Central China

[J].