0 引言

遥感技术具备大范围数据获取及长时间序列观测能力,是大尺度上研究地表生态过程的有效手段,被广泛应用于不同时空尺度地表FVC的估算[3,4,5]。有研究利用归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)来表征植被覆盖情况,但在FVC较高的地区,NDVI容易出现过饱和,无法准确反映植被覆盖情况,因此FVC成为评估植被覆盖情况的主要参量[6,7]。陆续有学者针对不同地区的长时间序列FVC变化做了大量研究工作,以上研究成果从区域尺度上分别探讨了气候[7,8,9,10]、环境[11]、土地利用[12]、地质灾害[13]等因子与植被覆盖变化的关系,并得出了一系列有意义的结论。然而,关于FVC与地质岩性的之间潜在关联的认识仍较为缺乏,在同一地区的相同气候带条件下,探讨地质岩性因子与植被之间的关系对于生态修复具有一定的意义。

洱海流域生态系统脆弱,环境保护压力巨大,其生态环境质量直接影响到区域生态系统的稳定,因此深入研究洱海流域植被覆盖变化趋势及其影响因素对揭示该区域生态环境变化规律及生态修复的长远规划具有现实意义[14]。本文基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)云计算平台,以Landsat系列影像为主要数据源,利用像元二分模型估算洱海流域1988—2018年间的年最大FVC,全面分析流域内FVC的时空变化特征,探究植被分布与地层岩性要素之间的内在关联,为该流域的生态环境保护提供有力的技术支持。

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

洱海流域位于云南省大理白族自治州境内,地理位置为E99°32'~100°27',N25°25'~26°16',地跨大理市和洱源县,流域内包括苍山国家级自然保护区以及云南省第二大淡水湖泊洱海,是滇西北地区湿地生态功能的核心区域。研究区2018年11月10日Landsat8 B4(R),B3(G),B2(B)彩色合成图像如图1所示。

图1

洱海流域呈狭长型,南北长约42 km,东西宽最大处约8.8 km,流域面积约2 600 km2,地势西北高、东南低,海拔落差较大,海拔最低1 947 m,最高为4 086 m,平均海拔为2 000 m。区域属典型的中亚热带西南季风气候,气候温和日照充足,年均气温为15.2 ℃,年均降雨量为1 048 mm,受到大气环流和特殊地理位置共同作用,降水主要集中在6—10月。流域内植被分布垂直地带性特征明显,山体海拔由下往上的分布类型依次为常绿阔叶灌木林、常绿阔叶林、常绿针叶林和高山草甸。洱海流域西部岩石类型以变质岩为主,南部、东北部以及洱海东西岸以碎屑岩为主,碳酸盐岩主要分布在洱海东部以及洱海流域的北部区域。土壤类型以红壤为主,其次是水稻土、棕壤、暗棕壤及黄棕壤。

1.2 数据源

本文基于GEE云平台(

表1 洱海流域Landsat系列影像分布统计(1988—2018年)

Tab.1

| 年份 | 1—3月 | 4—6月 | 7—9月 | 10—12月 | 合计 | 年份 | 1—3月 | 4—6月 | 7—9月 | 10—12月 | 合计 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1988年 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2004年 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | |

| 1989年 | 8 | 4 | 2 | 5 | 19 | 2005年 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | |

| 1990年 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 2006年 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |

| 1991年 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 2007年 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |

| 1992年 | 6 | 5 | 0 | 5 | 16 | 2008年 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | |

| 1993年 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2009年 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | |

| 1994年 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2010年 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |

| 1995年 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 2011年 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | |

| 1996年 | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 | 2012年 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | |

| 1997年 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2013年 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | |

| 1998年 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2014年 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |

| 1999年 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2015年 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | |

| 2000年 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 2016年 | 6 | 5 | 2 | 6 | 19 | |

| 2001年 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 2017年 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | |

| 2002年 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2018年 | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | |

| 2003年 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | 合计 | 148 | 113 | 63 | 131 | 455 |

GEE是目前先进的基于云计算的地理信息处理平台,免费给用户提供PB级的可下载地球观测数据、数据分析算法和编程界面。平台功能是通过JavaScript和Python中提供的应用编程接口(application program interface,API)来实现的,显著提高了地理空间数据的计算效率,能够快速地进行复杂的地理空间分析[15]。年最大NDVI可以很好地反映植被长势最佳时期的地表植被覆盖状况,因此本文采用最大值合成法得到研究区每年最大NDVI,用于分析洱海流域近30 a间FVC的年际变化。基于GEE云平台,实现长时间序列卫星影像的辐射定标、几何纠正、云/雪/阴影掩模、NDVI计算、NDVI最大值合成以及FVC的估算。

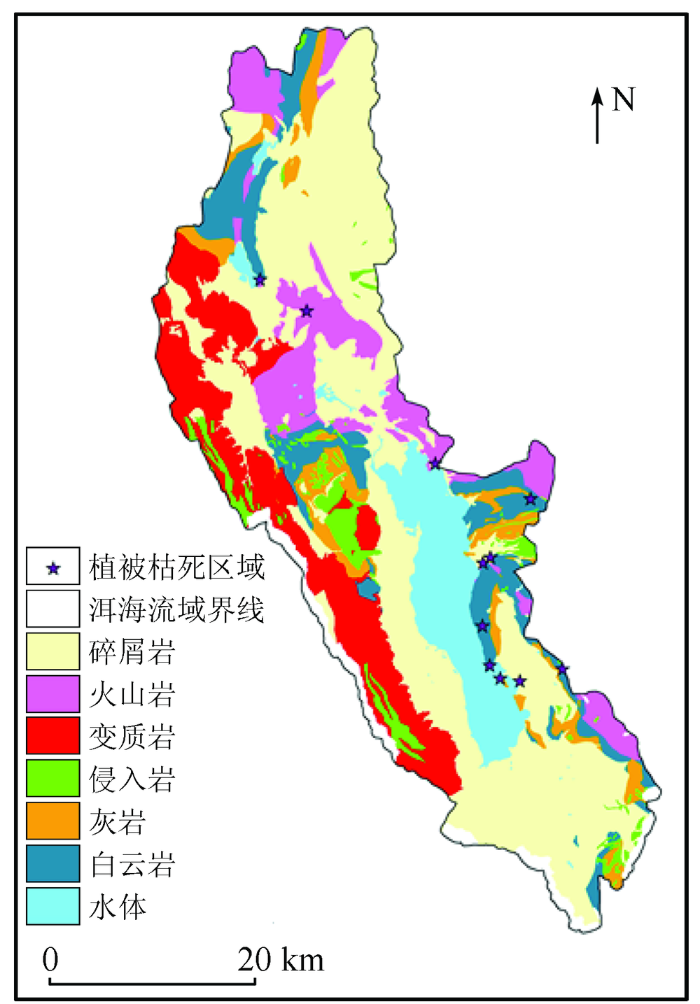

地层岩性数据以1∶25万比例尺的区域岩性构造图为基础,叠加遥感影像进行了边界修正,并将岩性类别进行归并整理,形成6大类(碎屑岩、火山岩、侵入岩、变质岩、灰岩和白云岩)的岩性空间分布图(图2)。经统计可知,洱海流域以碎屑岩分布为主,占49.26%,接近整个流域陆地面积的一半,其次是变质岩占16.29%,火山岩占12.25%,白云岩占11.18%,灰岩占6.7%,侵入岩占4.3%。

图2

图2

洱海流域不同岩性类型的空间分布

Fig.2

Spatial distribution corresponding to different lithologic types in Erhai Lake basin

2 研究方法

2.1 FVC估算

像元二分模型是混合像元分解模型法中最具有代表性的模型,其形式简单,具有一定物理意义,在很大程度上削弱了大气、土壤背景和植被类型的影响,应用范围较广泛。像元二分模型假设像元只由2部分构成: 植被覆盖地表与无植被覆盖地表(如土壤)[17]。混合像元的光谱信息由这2个组分的光谱线性加权合成,而它们各自的面积在像元中所占的比率即线性加权的权重,其中植被覆盖地表的权重即为该像元的FVC。

在像元二分模型中,FVC的数学表达式为:

式中: NDVIV为植被覆盖部分的NDVI值; NDVIS为土壤部分的NDVI值。NDVIV和NDVIS 的取值是像元二分模型成功应用的关键,然而,由于受影像噪声、下垫面类型、气象和物候等因素的影响,不同影像的NDVIV和NDVIS 会存在一定的差异,因此本文采用了给定置信度区间的最大值和最小值的确定方法,对NDVIV与NDVIS的取值进行了估算。该方法在一定程度上可以消除遥感影像噪声等产生的误差[18]。在实际计算过程采用结合整幅影像上的NDVI值分布情况,以5%和95%的置信度(影像中NDVI值对应像元数量的累计百分比)获取NDVI的上下限阈值近似代表NDVIS和NDVIV。为了避免在概率分布统计时引入错误数据,在计算前通过掩模信息,将有云和阴影以及水体覆盖的区域去除。

同时,参阅了其他文献关于FVC的分级标准,结合本研究区植被覆盖状况,本文将FVC划分为5个等级: 低覆盖度(0,30%]、中低覆盖度(30%,45%]、中等覆盖度(45%,60%]、中高覆盖度(60%,75%]以及高覆盖度(75%,100%)。

2.2 线性回归模型

在一定的时间周期内,线性回归模型采用最小二乘法逐个像元拟合斜率,以单个像元FVC随时间变化特征,即上升或者下降趋势来反映整个空间的变化规律[19]。线性回归模型估算的变化趋势Slope可以表示为:

式中: n为总的监测期数; fi为第i期的FVC。当Slope>0时,表明FVC呈现增加趋势,反之则呈现下降趋势。Slope绝对值越大,表明变化越明显。

采用线性回归模型对1988—2018年间各像元FVC序列的变化趋势进行了计算,并对其值进行统计分析。根据各像元FVC值变化趋势显著性水平,按照Slope取值将FVC变化趋势划分为5级: 显著降低(≤-0.02)、轻度降低(-0.02,-0.01]、基本稳定(-0.01,0.01]、轻度增加(0.01,0.02]以及显著增加(>0.02)。

3 结果与分析

3.1 FVC时空变化趋势

3.1.1 年际变化总体趋势

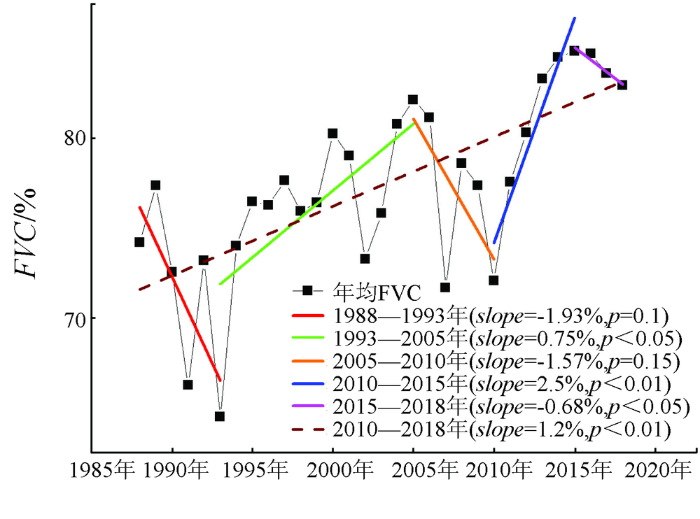

1988—2018年间洱海流域FVC年际变化趋势如图3所示。

图3

图3

1988—2018年洱海流域FVC年际变化趋势

Fig.3

Inter-annual variations of FVC over Erhai Lake basin during 1988—2018

从图3中可以看出,1988—2018年间,年均FVC最低为64.46%,出现在1993年; 最高为84.85%,出现在2015年。从分段变化趋势来看,分别有3个时段呈现逐步下降趋势,即1988—1993年、2005—2010年以及2015—2018年,其中1988—1993年间FVC下降趋势最为明显。相对应的,还有2个时段呈现一定的上升趋势,其中1993—2005年间缓慢上升,而2010—2015年是FVC增速最显著的时段,增速达2.5%。总体来看,从1988—2018年,洱海流域年最大FVC在小幅上下波动中仍持续上升,整体上呈现随时间持续增长的趋势,反映出流域内植被恢复水平仍在不断提升。

上述结果表明,自1990年后期以来洱海实施“三退三还”政策,即: 退耕还林/湖、退塘还湖、退房还湿地,FVC开始随之呈现缓慢回升,2002年云南省退耕还林工作全面启动,2004—2008年间进入退耕还林巩固成果阶段,由于退耕还林政策的有力推进,从2010年开始洱海流域的FVC呈现有效增长,从2015年开始FVC出现下降势头,其原因可能与近几年云南省降雨量减少导致的旱情有关。

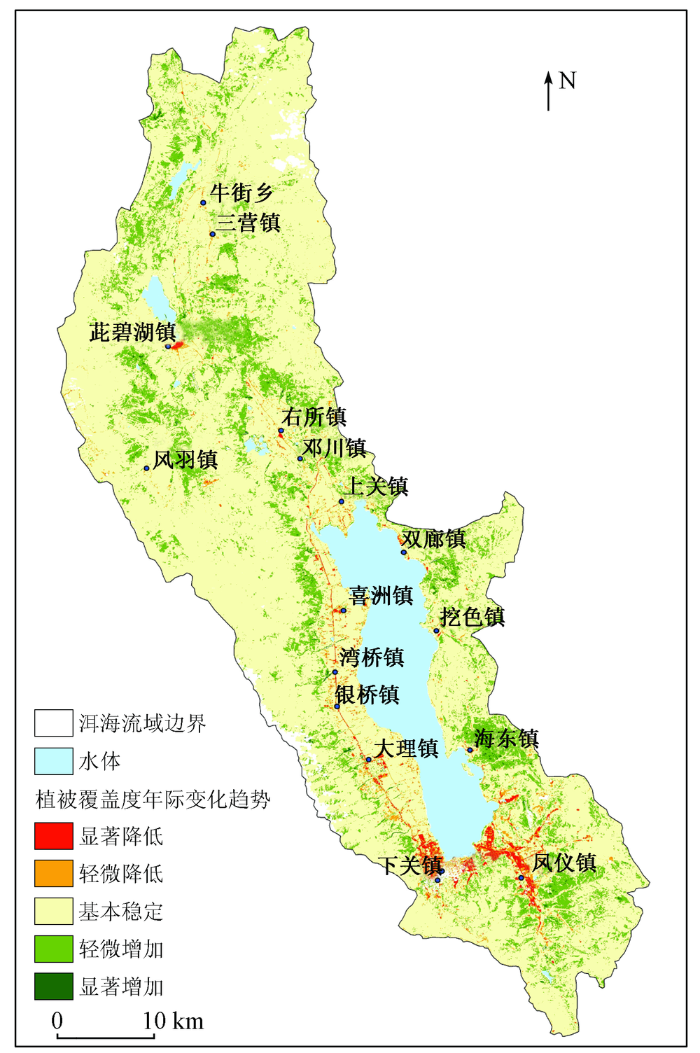

3.1.2 年际变化空间分布变化特征

通过对洱海流域逐像元进行FVC变化趋势的一元线性回归分析,获取了1988—2018年期间各像元FVC变化趋势,FVC变化趋势的空间分布情况如图4所示。从整体年际变化趋势来看,洱海流域内约82.39%的区域FVC是保持基本稳定的; 出现FVC退化趋势的像元仅占流域总面积的3.27%,其中,FVC显著降低的区域集中分布在环洱海区域,尤其是洱海南部的大理市、下关镇和凤仪镇,通过实地调研,植被退化区域主要是由城市化建设带来的新增建设用地所形成。与此同时,呈现改善趋势的像元占14.34%,相比之下说明洱海流域植被覆盖结构仍在不断改善。尽管从洱海流域的整体变化趋势来看,虽然植被状态是持续改善的,但人类活动影响如城市建设、矿山开采、道路工程仍对洱海流域生态环境的稳定构成了一定的影响。

图4

图4

洱海流域FVC年际变化趋势(1988—2018年)

Fig.4

FVC Inter-annual change trend of FVC in Erhai Basic (1988—2018)

分别选取了1988年、1998年、2008年以及2018年4个期次的年均FVC空间分布情况进行综合比对(图5),年均FVC分别为74.18%,75.92%,78.58%和82.94%,呈现逐步提升的趋势。总体看来,各等级FVC的面积变化有所差异,即低植被覆盖区、中低植被覆盖区、中等植被覆盖区以及中高植被覆盖区面积均呈现下降趋势,而高植被覆盖区的面积呈现出增长趋势(表2)。其中,低植被覆盖区在1988—1998年这10 a间面积基本维持不变,在1998—2008年间面积迅速减少,比例降低了1.02%,但在2008—2018年间又有所反弹,占比从1.65%增加到2.24%,和1988年相比,2018年低植被覆盖区在空间上更加集中,主要分布在洱源县以及洱海南部城镇化的区域。而中低、中等以及中高植被覆盖区占比在1988—2018年间均持续下降,中等和中高植被覆盖区降幅较大,其中中等植被覆盖区从13.49%下降到4.44%,尤其是1998—2018年间,降幅分别接近6%和8%; 中高植被覆盖区占比从1988年的24.45%下降到2018年的12.42%,下降了近一半。与之相反的,高植被覆盖区占比和面积在1988—2018年间呈现持续增长。综合来看,相比1988年,到2018年高植被覆盖区增长了23.32%; 而中高、中等、中低植被覆盖区和低植被覆盖区面积分别减少12.03%,9.05%,2.78%以及0.41%,尤其中等和中高植被覆盖区在2008—2018年间降速显著。1988年,高植被覆盖区占总面积53.18%,而到了2018年高植被覆盖区占比已升至76.50%,提升的部分主要就是由原中高、中等以及中低植被覆盖区转化的。总体看来,洱海流域植被整体FVC较高,高植被覆盖区域的持续增长说明洱海流域植被质量在不断提升,植被恢复趋势显著。

图5

图5

洱海流域4期FVC空间分布(1988—2018年)

Fig.5

Comparison of the FVC distribution at Erhai Lake basin in four periods (1988—2018)

表2 1988—2018年洱海流域不同等级FVC面积及变化率

Tab.2

| FVC 阈值/% | 1988年 | 1998年 | 2008年 | 2018年 | 1988—2018年 变化面积/km2 | 1988—2018 年变化率/% | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | |||

| (0,30] | 55.44 | 2.65 | 55.89 | 2.67 | 34.60 | 1.65 | 47.46 | 2.24 | -7.98 | -0.41 |

| (30,45] | 130.45 | 6.23 | 96.86 | 4.63 | 79.10 | 3.77 | 72.91 | 3.45 | -57.54 | -2.78 |

| (45,60] | 282.68 | 13.49 | 252.61 | 12.08 | 212.79 | 10.15 | 93.91 | 4.44 | -188.77 | -9.05 |

| (60,75] | 512.19 | 24.45 | 470.59 | 22.51 | 426.91 | 20.37 | 262.83 | 12.42 | -249.36 | -12.00 |

| (75,100) | 1 113.99 | 53.18 | 1 214.83 | 58.10 | 1 342.77 | 64.06 | 1 619.07 | 76.50 | 505.08 | 23.32 |

虽然洱海流域整体上呈现不断提升的趋势,但从局部变化上看可以发现2018年洱海西岸的FVC整体情况相比1988年并没有改善,反而低植被覆盖情况有所增多,主要源于随着当地旅游业的开发兴建了大量建筑,对植被的破坏具有一定程度的不可逆转性影响。

3.2 FVC时空变化与岩性相关性分析

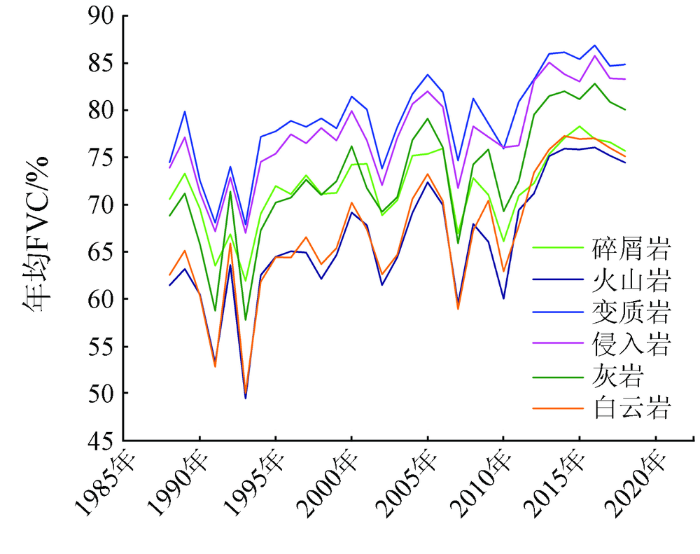

在同一降水条件下,地质岩性是决定地下水的存贮状态和丰缺程度的关键因素,不同地质岩性在岩石裂隙发育程度、土层厚度以及风化壳持水性等方面存在差异,因此本文从FVC分布与地质岩性的关系着手,通过ArcGIS软件的空间叠置分析功能统计每种地质岩性在FVC各个等级区间中所占的面积百分比,得到FVC与地层对应关系,将其与FVC估算结果进行叠加分析,分析不同尺度下,地质岩性对洱海流域FVC分布的影响(图6)。

图6

图6

洱海流域不同岩性类型年均FVC变化趋势

Fig.6

Changes of FVC values corresponding to different lithologic types in Erhai Lake basin

从图6中可以看出,在相同年份,同样的气候条件下,不同地质岩性区域的FVC还是存在明显差异的,但在长时间序列中的总体走向趋势大致一致。其中平均FVC最高的是变质岩,为79.22%,其次是侵入岩,为77.55%,随后是灰岩和碎屑岩,分别为73.03%和71.87%,最后是白云岩和火山岩。由于白云岩和火山岩基岩裸露几率高,这2类岩性类型区域的FVC最低,年均FVC分别为67.13%和66.33%。相比1988年不同地质岩性区域,2018年FVC增幅最大的是火山岩和白云岩,分别增长了13.02%和12.56%,增幅最低的是碎屑岩,增长了5.09%,说明了火山岩和白云岩地区植被仍具有一定的恢复潜力。

此外,结合图2和图4中不同地质岩性类型与FVC年际变化趋势的空间分布情况看,可以发现FVC显著降低的区域均分布在碎屑岩区域。从地质岩性对土壤结构影响的角度分析,碎屑岩风化后形成的土壤贫瘠,土壤结构较差,而火山岩上形成的土壤的质地结构较好,有利于矿物质元素更好地向植物体内转移[20]。变质岩中形成的构造裂隙带是良好的储水空间,储藏着丰富的浅层潜水,使得变质岩区的土壤水分含量较高,且变质岩区土层普遍深厚,即使在陡坡地带也极少裸露,这类土地宜林程度较高,因此该类岩性区域各年份的FVC均高于其他类型。灰岩分布区地下水埋藏大多较深,不能补给土壤,土层零星浅薄而不耐干旱,因此植物生长的水分供应条件较差,宜林程度较低,适宜灌木生长。此外,经野外调查发现,碳酸盐岩发育土壤厚度多数为30~60 cm,水土涵养能力和抵御自然灾害能力弱,开发不当容易造成严重的水土流失,导致石漠化[21,22]。

4 结论

植被覆盖变化监测是区域资源环境承载力研究的基础,对揭示地表空间变化规律,分析评估和预测区域生态系统及环境变化具有重要的现实意义。本文基于GEE遥感大数据云计算平台,尝试在洱海流域利用30 m空间分辨率的Landsat长时间序列影像,采用混合像元二分模型,实现了对区域尺度的FVC高精度信息提取和长时间序列的动态监测,并在基础上,探讨了FVC与地层岩性之间的内在关联。通过分析得出以下主要结论:

1)1988—2018年期间,洱海流域FVC在气候变化和人类活动等多重因素共同驱动下,虽出现了阶段性下降,但总体上仍呈现出波动上升的趋势,尤其是高植被覆盖区的面积不断提升,反映了流域整体植被质量水平的持续优化,说明人类活动对植被快速恢复起到重要作用,尤其是2000年以来我国实施了一系列生态恢复工程,洱海流域植被覆盖状况整体趋好。

2)该流域植被覆盖变化以稳定为主,局部存在退化现象,人类活动干扰仍是FVC变化的主要因素,植被退化区域多集中分布于流域内的城镇化扩展地带,人为活动以及城市化的迅速发展对于植被的影响较大。

3)通过对洱海流域FVC分布变化与岩性等关系分析得出,FVC的分布在一定程度上受地层岩性特性的影响,因此在实施生态修复过程中,必须考虑不同岩性条件下的植被恢复的差异,合理配置土地利用方式以及生态修复模式。

参考文献

Analysis of monotonic greening and browning trends from global NDVI time-series

[J].DOI:10.1016/j.rse.2010.10.011 URL [本文引用: 1]

Novel algorithms for remote estimation of vegetation fraction

[J].DOI:10.1016/S0034-4257(01)00289-9 URL [本文引用: 1]

植被覆盖度遥感估算研究进展

[J].

A review on fractional vegetation cover estimation using remote sensing

[J].

Comparing different approaches for mapping urban vegetation cover from Landsat ETM+ data:A case study on Brussels

[J].Urban growth and its related environmental problems call for sustainable urban management policies to safeguard the quality of urban environments. Vegetation plays an important part in this as it provides ecological, social, health and economic benefits to a city's inhabitants. Remotely sensed data are of great value to monitor urban green and despite the clear advantages of contemporary high resolution images, the benefits of medium resolution data should not be discarded. The objective of this research was to estimate fractional vegetation cover from a Landsat ETM+ image with sub-pixel classification, and to compare accuracies obtained with multiple stepwise regression analysis, linear spectral unmixing and multi-layer perceptrons (MLP) at the level of meaningful urban spatial entities. Despite the small, but nevertheless statistically significant differences at pixel level between the alternative approaches, the spatial pattern of vegetation cover and estimation errors is clearly distinctive at neighbourhood level. At this spatially aggregated level, a simple regression model appears to attain sufficient accuracy. For mapping at a spatially more detailed level, the MLP seems to be the most appropriate choice. Brightness normalisation only appeared to affect the linear models, especially the linear spectral unmixing.

Fractional vegetation cover estimation in arid and semi-arid environments using HJ-1 satellite hyperspectral data

[J].DOI:10.1016/j.jag.2012.07.003 URL [本文引用: 1]

密云水库上游植被覆盖度的遥感估算

[J].

Estimation of vegetation fraction in the upper basin of Miyun reservoir by remote sensing

[J].

1982—2003年内蒙古植被带和植被覆盖度的时空变化

[J].

Spatial and temporal variations of vegetation belts and vegetation cover degrees in inner Mongolia from 1982 to 2003

[J].

1982—2012年中国植被覆盖时空变化特征

[J].

Spatiotemporal changes in vegetation coverage in China during 1982—2012

[J].

2000—2014年秦巴山区植被覆盖时空变化特征及其归因

[J].

DOI:10.11821/dlxb201505003

[本文引用: 1]

利用MODIS-NDVI数据,辅以趋势分析、Hurst指数及偏相关分析等方法,本文探讨了2000-2014年秦巴山区植被覆盖时空变化特征及未来趋势,并对其驱动因素进行分析。研究发现:① 近15年秦巴山区植被覆盖呈显著增加趋势,增速为2.8%/10a,其中2010年之前植被覆盖呈持续增加趋势,增速为4.32%/10a,而2010年之后呈连续下降态势,降速为-6.59%/10a;② 空间上,植被覆盖格局呈现“中间高、四周低”的分布特征,高值区主要分布在陕西境内的秦岭山地和大巴山山地;③ 秦巴山区植被覆盖呈增加和减少趋势的面积分别占81.32%和18.68%;然而,分段结果表明,2010-2014年有71.61%的区域植被覆盖呈下降趋势;④ 秦巴山区植被覆盖变化的反向特征强于同向特征,其中46.89%的区域将由改善转为退化,而持续改善地区仅占34.44%;⑤ 植被覆盖变化主要归因于降水的减少,同时拉尼娜年的植被覆盖整体好于厄尔尼诺年;⑥ 人类活动对植被覆盖造成双重影响,是植被覆盖变化的另一重要影响因素。

Spatiotemporal variation of vegetation coverage in Qinling-Daba Mountains in relation to environmental factors

[J].

近15年中国西南地区植被覆盖度动态变化

[J].

Monitoring and dynamic analysis of fractional vegetation cover in southwestern China over the past 15 years based on MODIS data

[J].

鄂尔多斯植被盖度分布与环境因素的关系

[J].

Vegetation cover and its relationship with environmental factors at different scales in the Ordos region of China

[J].

Spatial-temporal dynamics of land surface temperature in relation to fractional vegetation cover and land use/cover in the Tabriz urban area,Iran

[J].DOI:10.1016/j.rse.2009.07.021 URL [本文引用: 1]

基于像元二分法的盐池县植被覆盖度与地质灾害点时空格局分析

[J].

Spatial-temporal pattern analysis of the vegetation coverage and geological hazards in Yanchi county based on dimidiate pixel model

[J].

洱海流域植被覆盖度遥感估算与变化分析

[J].

RS estimation of vegetation coverage and change analysis in Erhai basin

[J].

基于Google Earth Engine云平台的植被覆盖度变化长时间序列遥感监测

[J].

Monitoring to variations of vegetation cover using long-term time series remote sensing data on the Google Earth Engine cloud platform

[J].

Combining medium and coarse spatial resolution satellite data to improve the estimation of sub-pixel NDVI time series

[J].DOI:10.1016/j.rse.2007.04.004 URL [本文引用: 1]

Evaluation of the performance of various vegetation indices to retrieve vegetation cover from AVHRR data

[J].DOI:10.1080/02757259409532250 URL [本文引用: 1]

植被覆盖度的遥感估算方法研究

[D].

Variability of the seasonally integrated normalized difference vegetation index across the north slope of Alaska in the 1990s

[J].

云南省主要地质背景区土壤理化性质及矿物质元素丰度分析

[J].

Physico-chemical properties of rocks and soils and abundances of minerals in main geological background areas in Yunnan province

[J].

中国南方碳酸盐岩发育土壤的成土特点与系统分类

[J].

Pedogenetic characteristics and taxonomic classification of soils developed from carbonate rocks in the south of China

[J].