0 引言

合成孔径雷达干涉测量(interferometric synthetic aperture Radar,InSAR)技术,不受时间以及天气的影响,能够在大范围内实时监测地面的微小形变,很多学者对此进行较为深入的研究。Ferretti等[7]提出的永久散射体干涉测量技术(persistent scatterer InSAR,PS-InSAR)是时序InSAR 中的一种,对城市地区沉降监测效果较好,监测精度可以达到毫米级。时序InSAR技术在城市地表的沉降监测方面应用越来越多。高二涛等[8]利用2015—2017年共23景Sentinel-1A影像,使用小基线集技术(small baseline subsets,SBAS)-InSAR和PSI-InSAR进行处理,获得基于2种方法处理的南京城区地表沉降数据,使用交叉验证的方法对2组数据结果进行分析,结果表明,这2种方法获取的结果呈高度一致性; 麻源源等[9]利用PS-InSAR技术对天津地区的沉降进行监测,并与水准测量的结果进行比对,证明PS-InSAR技术在城市地表沉降监测结果的可靠性,其监测结果可以达到毫米级精度; 刘欣等[10]使用PS-InSAR和SBAS-InSAR技术分别对济宁市区的地表沉降进行监测,并对2种技术方法得到的沉降结果进行分析和对比,从结果的准确性和精度方面验证了这2种技术在城市地表监测中的适用性。综上所述,PS-InSAR方法可应用于城市地表沉降监测,并具有很高的精度。基于此,本文采用PS-InSAR对上海地区进行沉降监测。

1 研究区概况及数据源

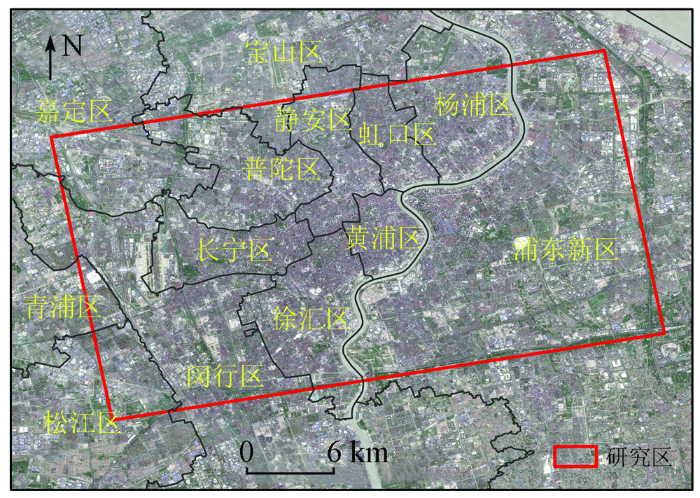

上海市位于我国华东沿海地区的长江与黄浦江交汇处南侧,行政区划面积为6 340.5 km2,其中城区面积为2 648.6 km2[11]。上海市全境为长江冲积平原,在西南部有少量而分散的裸露岩石山丘,整个行政区管辖内的平均海拔在3 m左右,整体地势平缓。由于上海特殊的地理位置,其地表属于软土地基,特殊的地质环境致使地表沉降灾害成为上海市主要地质灾害之一。上海市城区地表沉降监测采用2019年1月—2020年12月共24景Sentinel-1A数据。数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据采用的是SRTM1数据,其空间分辨率为30 m。上海市城区地表沉降监测的研究区域主要包括上海市的中心城区、浦东新区的市区部分、闵行区北部、嘉定区东南角、宝山区南部部分地区、青浦区和松江区部分区域,其中市中心城区包括黄浦区、杨浦区、虹口区、长宁区、徐汇区、静安区和普陀区,具体地理位置如图1所示。

图1

2 PS-InSAR数据处理

PS-InSAR 技术主要是分析地表点目标的变化状态,处理的结果为大量的矢量点,每一个矢量点包含了对应地表形变的信息。为了确保高精度和准确性,本研究至少需要使用20景的多时相数据,相邻2景的时间需要有连续性,并且时间间隔不能太大(一个月左右一景数据最佳)。由于城市中存在大量的建筑物,永久散射体(permanent scatterer,PS)点大都选择在城市里固定建筑物的边角。利用PS-InSAR技术对城市地表监测,可以得到毫米级的位移,并借助多时相数据的时间序列可推算出地表变形速率。数据处理的具体技术流程如图2所示。

图2

2.1 连接图生成

通过连接多时相Sentinel-1A数据集,生成数据对和连接图。本文使用2019—2020年的24景上海地区Sentinel-1A数据,共生成23对干涉对,以2020年2月12日的影像为超级主影像,生成空间基线和时间基线连接图,如图3所示。

图3

2.2 干涉工作流

干涉工作流主要包括: 配准、去平和滤波、生成平均强度图和振幅离差指数计算。配准时,将除主影像外的数据与主影像进行配准。在参数设置中距离向和方位向比例设置为6∶1,这样可以避免由于基线太长而产生快速变化的干涉条纹[12]。使用已处理好的上海地区DEM 数据进行干涉相位的去平地效应操作,DEM精度的高低决定了去平地效应的质量。

振幅离差指数D的计算公式为:

式中: μ为时序上点的振幅平均值; σ为时序上点的振幅标准差[13]。D值可表示相位标准差的大小,当D值越大时,相位标准差越小; 当D值越小时,相位标准差越大。

2.3 干涉图生成

通过模型反演获得位移速率和残余地形,用来对合成的干涉图进行去平[14]。得出3种数据: 平均地表形变速率数据、高程数据(DEM数据调整后的值)和多时间相干系数。

2.4 形变速率图生成

基于生成的干涉图,估算并去除大气相位成分,通过变形估算得到最终形变速率[14]。在大气估算过程中,利用散射体的稠密性分布,去除大部分信号的传播延迟波动,利用时间上的高通滤波和空间上的低通滤波进行大气滤波。

2.5 地理编码

对PS-InSAR处理的结果进行地理编码,得到地理编码后的强度数据,如图4所示。

图4

此外,还有研究区24个月的地表形变量数据、2019—2020年地表形变速率数据、形变精度数据以及高程精度数据等。

3 监测结果验证与分析

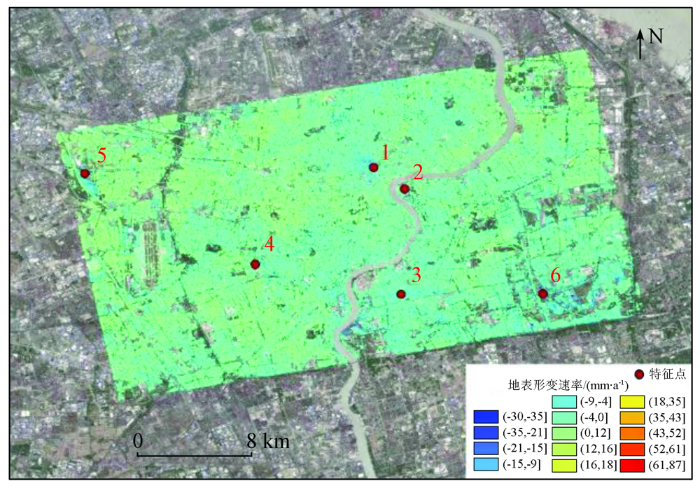

利用PS-InSAR方法,得到了上海市城区2019年1月—2020年12月的沉降数据结果,上海市城区的地表沉降分布不均匀,出现了多个沉降漏斗。为了确定监测结果的准确性,在其沉降研究区域内选择6个特征点进行分析,具体位置如图5所示。

图5

图5

上海市城区地表沉降速率与特征点分布

Fig.5

Surface sedimentation rate and feature points in urban areas of Shanghai

从图5中可以看出,1号特征点位于上海地铁3号线东宝兴路站附近; 2号特征点位于上海市浦东新区地铁2号线陆家嘴站,此区域是上海的中央商务区; 3号特征点位于地铁8号线和地铁13号线成山路站的交叉点处; 4号特征点位于地铁14号线吴中路站; 5号特征点位于上海虹桥动车运用所; 6号特征点位于上海科技大学新校区。通过新建矢量点图层对以上6个特征点进行矢量标注,并使用矢量点的位置信息对该点在PS-InSAR处理的沉降结果数据中的点在单位时间内的沉降数据信息进行提取。

图6

4 地表沉降成因分析

根据提取的地表沉降数据,制作了上海市城区2019年1月—2020年12月共24期时序累计地表沉降数据,从统计数据中可得到: 研究区域内地表沉降累计的变化过程、变化量大小及沉降趋势、主要沉降区域的分布,还绘制了研究区域地表沉降累计时序图,选取其中5期对比,可以发现,随着时间的推移,地表沉降累计时序图中蓝色越来越深,表明地表沉降在逐渐增加,如图7所示。

图7

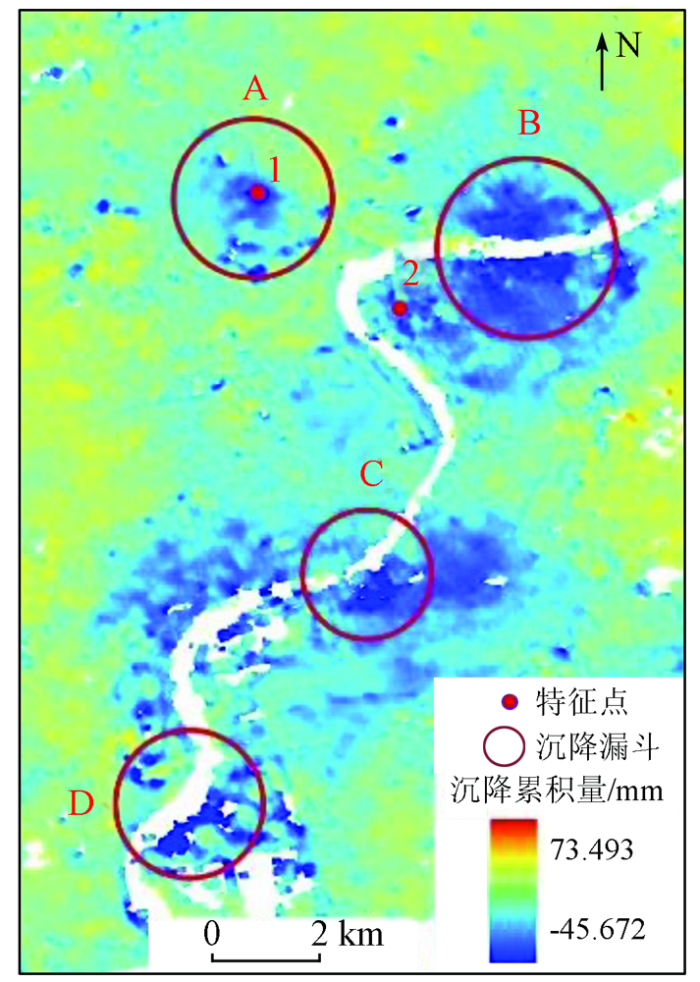

由于上海市城区地表沉降呈现出不均匀分布的状态,在杨浦区、虹口区、静安区和浦东新区陆家嘴部分地区出现比较明显的沉降漏斗(沉降漏斗A和B),在徐汇区和浦东新区相连的黄浦江两岸也有明显的沉降漏斗(沉降漏斗C和D),其中沉降漏斗A和B与上海市历史沉降漏斗区域吻合。根据上海市地表沉降历史资料记载,处于静安区和虹口区的宝源路一带沉降漏斗A与在1921年上海市发现地表沉降时的沉降漏斗位置较吻合; 处于杨浦区和虹口区的平凉路和杨树浦路一带的沉降漏斗B,自20世纪40年代就有地表沉降记载。沉降漏斗C和D的区域结果与文献[15]的上海地面沉降监测结果的沉降漏斗相吻合,其中与本次实验在2019年时间重合。研究区特征点与沉降漏斗位置如图8所示。

图8

其中1号特征点位于沉降漏斗A的区域范围内,可以通过对特征点1进行沉降累计量时序分析,从而得到特征点1的沉降变化过程和趋势,特征点1的时序变化也就代表着沉降漏斗A的累计时序变化。根据特征点1地表沉降量变化的大小和趋势可以发现,特征点1在2019年1—8月地表形变整体较缓和稳定,在2019年9月—2020年12月地表形变整体呈现出剧烈下沉状态,其年沉降速率达到了20.00 mm/a,属于高速率地表沉降区域。在2020年12月特征点1的地表沉降量累计达到25.20 mm。根据研究区沉降监测数据显示,研究区内最大地表沉降量达到90 mm左右。

表1 上海地区地质信息

Tab.1

| 地质构造 | 土体类型 | 厚度 | 顶部埋深 | 水文地质 |

|---|---|---|---|---|

| 表层土 | 黏土 | 1.5~4.0 | 0.5~2.0 | — |

| 第一沙土层 | 淤泥质粉砂 | 3.0~20.0 | 2.0~3.0 | 潜水层 |

| 第一软土层 | 淤泥质粉质黏土 | 5.0~20.0 | 3.0~15.0 | — |

| 软黏土 | ||||

| 第二软土层 | 软黏土,黏土 | 10.0~25.0 | 15.0~20.0 | 微承压含水层 |

| 粉砂 | ||||

| 第一硬土层 | 硬黏土 | 1.5~6.0 | 20.0~30.0 | — |

| 第二砂土层 | 淤泥质粉砂 | 10.0~22.0 | 28.0~35.0 | 第一含水层 |

| 粉质细砂 | ||||

| 第三软土层 | 含粉砂黏土 | 20.0~40.0 | 40.0~50.0 | — |

| 第三砂土层 | 含黏土粉砂 | 20.0~60.0 | 61.0~77.0 | 第二含水层 |

| 细砂,含砾细砂 |

5 结论

基于PS-InSAR方法,以上海市部分地区为研究区,利用Sentinel-1A 24幅影像数据,对地表沉降情况进行研究,得出该地区的地表沉降结果,并对其进行验证和成因分析。主要得到以下结论:

1)通过选定的特征点单位时间地表沉降量可知,地表沉降的形变量在各时间单位上基本一致,其变化趋势与监测结果有较高的一致性,验证了PS-InSAR监测方法的可靠性。

2)通过分析监测结果的沉降速率和沉降累计量可知,上海市城区主要为不均匀地表沉降,主城区分布多个沉降漏斗。通过数据分析对比可知,个别沉降漏斗与上海市地表历史沉降漏斗数据相对应,结合地质信息的分析可知,上海市城区的地表沉降与其地质环境、人类活动和地面载荷都有一定的关联关系。

但是,本研究中没有获取到上海市的人口分布等相关数据,关于人口分布对地面沉降的影响有待进一步研究。

参考文献

基于SBAS-InSAR技术的盘锦地区地面沉降监测

[J].

Monitoring land subsidence in Panjin region with SBAS-InSAR method

[J].

郑州市地面沉降时空演变规律研究

[J].

Research on temporal and spatial evolution law of land subsidence in Zhengzhou

[J].

Multi-Scale analysis of the relationship between land subsidence and buildings:A case study in an eastern Beijing urban area using the PS-InSAR technique

[J].DOI:10.3390/rs10071006 URL [本文引用: 1]

Change in regional land subsidence in Beijing after south-to-north water diversion project observed using satellite Radar interferometry

[J].DOI:10.1080/15481603.2019.1676973 URL [本文引用: 1]

基于PSI技术监测上海市2009年-2010年区域地表沉降

[J].

Ground subsidence of Shanghai from 2009 to 2010 monitored by PSI technique

[J].

Nonlinear subsidence rate estimation using permanent scatterers in differential SAR interferometry

[J].DOI:10.1109/36.868878 URL [本文引用: 1]

基于PS-InSAR和SBAS技术监测南京市地面沉降

[J].

Land subsidence monitoring of Nanjing area based on PS-InSAR and SBAS technology

[J].

基于PS-InSAR的天津地区沉降监测及分析

[J].

Settlement monitoring and analysis of Tianjin area based on PS-InSAR

[J].

PS-InSAR和SBAS-InSAR在城市地表沉降监测中的应用对比

[J].

Application contrast of PS-InSAR and SBAS-InSAR in urban surface subsidence monitoring

[J].

Present-day land subsidence rates,surface faulting hazard and risk in Mexico City with 2014—2020 Sentinel-1 IW InSAR

[J].

PS-InSAR derived deformation study in the Kachchh,Western India

[J].

利用双极化Sentinel-1数据监测城市地面沉降——以上海市为例

[J].

Monitoring urban land subsidence by dual-polarization Sentinel-1 data:A case study of Shanghai

[J].