0 引言

传统野外调查方法难以有效及时地监测保护区内的人类活动,且获取的信息有一定的局限性和滞后性; 而遥感数据具有快速、宏观、可重复、成本低、效率高、长时序和大范围等优势,其在保护区的监测与评价中得到广泛应用。我国很重视保护区内的人类活动监测及其质量评价,有多位学者利用遥感技术开展了这方面的研究,随着我国遥感技术进入“亚米级”时代,应用遥感技术监测保护区的人类活动大致经过3个阶段: 第一阶段以国外低空间分辨率遥感数据为主,如利用Landsat数据开展单个保护区人类活动的时序性变化规律分析[5⇓⇓⇓⇓⇓-11],但Landsat数据空间分辨率低(30 m),很难识别细微的人类活动。第二阶段以国外低空间分辨率遥感数据和我国中等分辨率遥感数据相结合调查评估保护区人类活动情况,徐网谷等[1]查清了2010年全国国家级自然保护区的人类活动分布状况; 曹巍等[3]研究了人类活动对国家级自然保护区生态系统的影响; 张明莎等[12]、何柏华等[13]和张洪云等[14]监测了单个保护区、省域保护区的人类活动情况。第三阶段以我国中高空间分辨率遥感数据为主开展了不同尺度保护区的人类活动影响研究,吴东辉等[15]利用空间分辨率8 m的数据监测了可可西里保护区人类活动干扰状况; 宋拥军等[16]应用空间分辨率为0.5 m的数据开展了山东省保护区的人类活动监测工作; 胡苏李扬等[17]基于空间分辨率0.5~5 m的数据和0.2 m的无人机高分数据分析了神农架大九湖近13 a的湿地土地利用类型变化及其驱动力因素; 刘晓曼等[2]基于空间分辨率2 m的数据研究了全国国家级自然保护区2013—2015年人类活动及其变化特征。因此,利用国产多源高分辨率卫星遥感数据现已成为自然保护区人类活动调查、监测、管理及其变化特征的重要研究方法与手段。

据文献显示,河南省国家级保护区主要开展单个保护区的生态系统服务功能、生态评价及景观格局等方面的研究[18⇓-20],以省域为尺度只开展过保护区的人类活动与地貌特征研究[21]。本文在“新增矿山环境恢复治理遥感调查”和“全国矿山环境恢复治理状况遥感地质调查与监测”等项目提供的国产高分遥感数据及其他资料的基础上,在ArcGIS平台开展2016年河南国家级保护区土地覆盖类型及2016—2018年期间人类活动等信息提取,查清新增人类活动类型、分布格局及其时空转化情况,分析不同类型保护区的人类活动变化特点,利用人类活动影响强度指数定量与定性综合评价人类活动对保护区的影响程度,这些成果有利于保护区主管部门及时准确地掌握保护区的人类开发建设活动,防止不合理、不合法的人类活动对生态环境的损害,对维护保护区的生态功能、保护生物多样性和加强生态文明建设具有重要意义,为保护区的建设和发展、监督和管理提供有针对性的建议和技术支撑。

1 研究区概况

河南省位于中国中东部、黄河中下游,呈西高东低地势。截至2016年底,该省共设置国家级自然保护区13个,总面积为4 578.68 km2,主要分布在太行山、伏牛山、大别山和桐柏山四大山系,以及黄河、淮河和长江干支流区域。按保护区类型划为森林生态系统类型7个(高乐山、小秦岭、宝天曼、鸡公山、连康山、伏牛山、河南大别山)、内陆湿地类型3个(河南黄河湿地、新乡黄河湿地鸟类、丹江湿地)、野生动物类型2个(太行山猕猴和董寨鸟类)和古生物遗迹类型1个(南阳恐龙蛋化石群)。这些自然保护区有效保护了河南省75%的国家一、二级重点保护野生动植物物种和80%的典型生态系统。

2 研究方法

2.1 数据源及处理

河南省国家级自然保护区边界矢量和遥感数据来源于中国地质调查局矿山监测项目,保护区边界矢量包含保护区名称、类型、保护对象和始建年份等信息。

遥感数据选取覆盖河南省国家级自然保护区的空间分辨率分别为0.5 m,1 m和2 m的国产高空间分辨率卫星影像共177景,影像云覆盖率小于5%,影像质量良好,其中以空间分辨率为2 m的高分一号卫星影像为主,同时补充其他类型的影像(表1),遥感影像统一采用1980年西安坐标系、高斯-克吕格投影。

表1 2016—2018年保护区遥感数据信息

Tab.1

| 年份 | 数据类型 | 分辨率/m | 占比/% | 拍摄时间 |

|---|---|---|---|---|

| 2016—2018年 | P1 | 0.5 | 0.50 | 6—10月 |

| BJ2,GF-2,YG24, WV2 | 1 | 14.50 | ||

| ZY-3,ZY-102C, GF-1,SPOT6,SPOT7 | 2 | 85.00 |

根据保护区的边界矢量数据,裁剪2016—2018年保护区高分遥感数据,在此基础上解译保护区各类土地覆盖类型。

2.2 人类活动遥感信息提取

采用人机交互相结合的方法提取保护区土地覆盖类型。首先,采用监督分类方法提取2016年保护区土地覆盖类型,在此基础上,运用人工目视解译的方法再细分人类活动图斑; 然后,在2016年解译的基础上,提取2016—2017年和2017—2018年人类活动变化情况。

保护区土地覆盖类型划分为自然用地和人类活动用地,其中自然用地细分为林地、草地、湿地和未利用地4种类型,人类活动用地细分为农业用地、园地、养殖场、人工湿地、人工草地、人工林地、城镇村庄用地、采矿用地、交通运输用地和其他建设用地10种类型。

2.3 转移矩阵

转移矩阵是反映客观事物由一种状态转移到另一种状态的量化指标,在土地覆盖类型动态变化研究中,表示不同时期同一区域自然用地与人类活动用地之间相互转换关系或者人类活动用地之间类型的转换,也可以理解为不同时期同一区域内人为活动类型的流向与转换。

利用转移矩阵分析保护区2016—2017年和2017—2018年2个时期新增人类活动空间转移特征,查清新增人类活动用地的来源、变化类型和变化方向等,如新增人工林地、人工草地和人工湿地等人工恢复治理用地增加表明人类活动对保护区是正面影响,而农业用地、城镇村庄用地、采矿用地、交通用地和其他建设用地等人类活动用地增加表明人类活动对保护区的负面影响。

2.4 人类活动影响强度

不同类型的人类活动对自然保护区影响存在差异,为了定量研究人类活动对保护区的影响情况,参考了《生态环境状况评价技术规范》的有关评价规定,采用人类活动影响强度指数对全省国家级自然区的人类活动影响进行评价,评价模型为:

式中:

表2 人类活动对保护区的影响权重

Tab.2

| 人类活动类型 | 权重 | 人类活动类型 | 权重 |

|---|---|---|---|

| 农业用地 | 6 | 采矿用地 | 40 |

| 园地 | 4 | 交通运输用地 | 10 |

| 养殖场 | 10 | 其他建设用地 | 15 |

| 城镇村庄用地 | 15 | ||

表3 保护区人类活动影响强度分级

Tab.3

| 影响强度 | 人类活动情况 |

|---|---|

| 严重Ⅴ | 人类活动类型和数量很多,采矿活动和开发建设活动明显,影响程度很大 |

| 明显Ⅳ | 人类活动类型和数量较多,建设用地明显,影响程度大 |

| 较明显Ⅲ | 以农田、居民用地和养殖场为主要人类活动,建设用地少 |

| 一般Ⅱ | 以农田为主,基本无人类建设用地 |

| 轻微Ⅰ | 人类活动非常少,以自然用地为主 |

3 结果与分析

3.1 2016年保护区土地覆盖情况

2016年河南省国家级自然保护区土地覆盖情况如表4所示,其中自然用地面积为3 150.31 km2,占保护区总面积的68.80%,人类活动用地面积为1 428.37 km2,占保护区总面积的31.20%; 按土地覆盖二级分类,林地所占比例最大,其次为农业用地和湿地,其他类型占比均小于9%。因此,保护区土地覆盖类型主要为林地,其次为农业用地和湿地。

表4 2016年保护区土地覆盖情况

Tab.4

| 土地覆盖类型 | 保护区类型 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 森林生态 | 内陆湿地 | 野生动物 | 古生物遗迹 | 合计 | |||||||

| 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | ||

| 自然 用地 | 林地 | 1 143.23 | 92.46 | 279.82 | 19.38 | 902.40 | 84.31 | 125.69 | 15.17 | 2 451.14 | 53.53 |

| 草地 | 25.53 | 2.06 | 126.09 | 8.73 | 2.92 | 0.27 | 98.89 | 11.94 | 253.43 | 5.53 | |

| 湿地 | 28.99 | 2.34 | 384.66 | 26.65 | 13.91 | 1.30 | 8.31 | 1.00 | 435.87 | 9.52 | |

| 未利用地 | 1.64 | 0.13 | 8.03 | 0.56 | 0.20 | 0.02 | — | — | 9.87 | 0.22 | |

| 小计 | 1 199.39 | 97.00 | 798.60 | 55.32 | 919.43 | 85.90 | 232.89 | 28.12 | 3 150.31 | 68.80 | |

| 人类 活动 用地 | 农业用地 | 28.71 | 2.32 | 559.02 | 38.72 | 130.07 | 12.15 | 560.89 | 67.72 | 1 278.69 | 27.93 |

| 园地 | 3.47 | 0.28 | 43.43 | 3.01 | 7.35 | 0.69 | 0.08 | 0.01 | 54.33 | 1.19 | |

| 养殖场 | — | — | 6.27 | 0.43 | — | — | — | — | 6.27 | 0.14 | |

| 城镇村庄用地 | 0.69 | 0.06 | 16.68 | 1.16 | 7.68 | 0.72 | 32.75 | 3.95 | 57.80 | 1.26 | |

| 交通运输用地 | — | — | 2.70 | 0.19 | 2.07 | 0.19 | 0.98 | 0.12 | 5.75 | 0.13 | |

| 采矿用地 | 4.22 | 0.34 | 11.21 | 0.78 | 3.71 | 0.35 | 0.67 | 0.08 | 19.81 | 0.43 | |

| 其他建设用地 | — | — | 5.67 | 0.39 | 0.01 | — | 0.04 | — | 5.72 | 0.12 | |

| 小计 | 37.09 | 3.00 | 644.98 | 44.68 | 150.89 | 14.10 | 595.41 | 71.88 | 1 428.37 | 31.20 | |

| 合计 | 1 236.48 | 100.00 | 1 443.58 | 100.00 | 1 070.32 | 100.00 | 828.30 | 100.00 | 4 578.68 | 100.00 | |

土地覆盖类型在不同类型保护区中空间分布具有不同的特点,森林生态保护区的土地覆盖类型主要为林地; 内陆湿地保护区的土地覆盖类型主要为农业用地,其次为湿地和林地; 野生动物保护区的土地覆盖类型主要为林地; 古生物遗迹保护区的土地覆盖类型主要为农业用地(表4)。

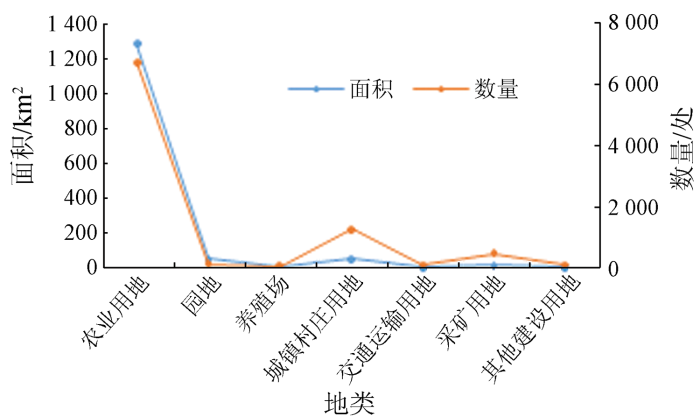

2016年,河南省13个国家级自然保护区人类活动非常普遍,有8 901处人类活动,其中,农业用地面积最大(比例为89.52%)、数量最多(比例75.41%),其次为城镇村庄用地和园地,对保护区生态环境影响较大的采矿用地、交通运输用地和其他建设用地等人类建设工程用地面积之和占人类活动总面积的2.19%,其数量占人类活动总数量的8.11%,表明人类工程建设用地面积小、分布较分散; 受历史遗留因素的影响,保护区当初申请时没有将农业用地划出和原住居民外迁,因此,在保护区内农业用地和城镇村庄用地为主要的人类活动(图1)。

图1

图1

2016年保护区人类活动类型面积和数量

Fig.1

Area and number of different human activities in national nature reserves in 2016

各类型保护区其人类活动也呈差异化,森林生态、内陆湿地、野生动物和古生物遗迹等类型保护区人类活动面积/数量分别为37.09 km2/960处、644.98 km2/2 671处、150.90 km2/2 616处和595.41 km2/2 654处,内陆湿地和古生物遗迹等类型保护区的人类活动面积和数量较多,内陆湿地保护区涵盖了7种人类活动,其他类型的保护区涵盖了6种人类活动。因此,人类活动主要分布于内陆湿地和古生物遗迹型保护区,森林生态型保护区人类活动的面积和数量较少。

3.2 新增人类活动时空格局

3.2.1 新增人类活动变化

2016—2017年,河南省有12个保护区新增8种类型的人类活动共482处,新增总面积33.828 km2,其中,新增人工湿地面积最大、数量也最多,内陆湿地型保护区开展了退耕还湿和采矿用地恢复治理工作; 2017—2018年,河南省有6个保护区新增了6种类型的人类活动共80处,新增总面积为3.896 km2,其中,人工草地的面积和数量较大,占总新增面积和数量的比例分别为74.67%和27.50%。对比2016—2017年和2017—2018年的新增人类活动数量和面积,2016—2017年期间人类活动对自然保护区的影响程度强于2017—2018年(表5)。将人工草地、人工林地和人工湿地归为人类活动对保护区的正面影响—环境恢复治理,其他新增人类活动用地归为人类活动对保护区的负面影响—环境扰动。2016—2017年和2017—2018年人类活动对保护区产生正面影响的面积分别为27.483 km2和3.298 km2,产生负面影响的面积分别为6.345 km2和0.598 km2,这2个时段,人类活动对保护区产生的正面影响的面积是负面影响面积的4倍多,表明河南省国家级保护区加强了生态环境恢复治理。

表5 2016—2018年保护区新增人类活动的面积及数量

Tab.5

| 时期 | 保护区 类型 | 土地覆被类型面积(数量)/km2(处) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 农业用地 | 采矿用地 | 居民用地 | 交通运 输用地 | 其他建 设用地 | 人工草地 | 人工林地 | 人工湿地 | 合计 | ||

| 2016— 2017年 | 森林生态 | — | 0.393(39) | — | 0.013(7) | 0.043(15) | — | 0.004(2) | 0.148(69) | 0.601(132) |

| 内陆湿地 | 1.809(7) | 0.318(18) | 0.025(1) | 0.558(20) | 1.738(56) | 1.002(4) | 0.135(2) | 25.739(133) | 31.324(241) | |

| 野生动物 | — | 0.223(13) | — | 0.073(16) | 0.044(27) | 0.011(2) | 0.023(1) | 0.237(15) | 0.611(74) | |

| 古生遗迹 | — | 0.379(13) | 0.144(7) | 0.521(4) | 0.064(9) | — | — | 0.184(2) | 1.292(35) | |

| 合计 | 1.809(7) | 1.313(83) | 0.169(8) | 1.165(47) | 1.889(107) | 1.013(6) | 0.162(5) | 26.308(219) | 33.828(482) | |

| 比例/% | 5.35(1.45) | 3.88(17.22) | 0.50(1.65) | 3.44(9.75) | 5.58(22.20) | 2.99(1.24) | 0.48(1.04) | 77.77(45.44) | — | |

| 2017— 2018年 | 森林生态 | — | 0.109(12) | — | 0.080(16) | 0.242(10) | — | — | — | 0.431(38) |

| 内陆湿地 | — | 0.043(6) | — | — | 0.115(5) | 2.910(22) | 0.048(1) | 0.340(1) | 3.456(35) | |

| 野生动物 | — | — | — | 0.008(6) | 0.001(1) | — | — | — | 0.009(7) | |

| 合计 | — | 0.152(18) | — | 0.088(22) | 0.358(16) | 2.910(22) | 0.048(1) | 0.340(1) | 3.896(80) | |

| 比例/% | — | 3.90(22.50) | — | 2.26(27.50) | 9.19(20.00) | 74.69(27.50) | 1.23(1.25) | 8.73(1.25) | — | |

2016—2018年期间,森林生态、内陆湿地、野生动物和古生物遗迹等类型保护区新增人类活动面积所占比例分别为30.25%,49.11%,14.41%和6.23%,其数量占比为2.74%,92.20%,1.64%和3.42%。因此,人类活动主要集中于内陆湿地类型保护区,其新增人类活动的面积最大、数量也较多,森林生态和野生动物等类型保护区新增人类活动较弱,古生物遗迹型保护区在2017—2018年无新增人类活动,内陆湿地型保护区的新增人类活动对环境的影响强于其他类型的保护区。

3.2.2 人类活动时空动态格局

为进一步明确人为活动类型时空变化状况,利用转移矩阵可以确定人类活动时空变化情况,其可以反映人类活动的方向和变化趋势,能够查清新增人类活动的来源及人类活动各类型间的相互转化情况,人类活动空间变化可分为扩展、缩小和类型转换3种形态[16]。2016—2017年期间,保护区人类活动变化的总面积为33.828 km2,其中,扩展面积为5.744 km2,类型转换面积为28.084 km2。因此,该期间人类活动空间变化形态总体是以类型转换为主; 2017—2018年期间,保护区人类活动变化的总面积为3.896 km2,其中,扩展面积为2.332 km2,类型转换面积为1.564 km2,因此,该期间人类活动空间变化形态总体是以扩展为主(表6—7)。

表6 2016—2017年土地覆盖类型面积转移矩阵

Tab.6

| 2016年 | 2017年 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 采矿用地 | 城镇村 庄用地 | 交通运 输用地 | 其他建 设用地 | 农业用地 | 人工草地 | 人工林地 | 人工湿地 | 合计 | |

| 林地 | 0.691 | 0.030 | 0.388 | 0.148 | 0.018 | — | — | 0.164 | 1.439 |

| 草地 | 0.056 | — | 0.318 | 0.080 | 0.016 | — | — | 0.612 | 1.082 |

| 湿地 | — | — | — | 0.779 | 1.728 | 0.718 | — | — | 3.225 |

| 农业用地 | 0.566 | 0.140 | 0.459 | 0.883 | — | — | 0.023 | 25.526 | 27.597 |

| 采矿用地 | — | — | — | — | 0.047 | 0.295 | 0.138 | 0.006 | 0.486 |

| 合计 | 1.313 | 0.170 | 1.165 | 1.890 | 1.809 | 1.013 | 0.161 | 26.308 | 33.829 |

表7 2017—2018年土地覆盖类型面积转移矩阵

Tab.7

| 2017年 | 2018年 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 采矿 用地 | 交通运 输用地 | 其他建 设用地 | 人工 草地 | 人工 林地 | 人工 湿地 | 合计 | |

| 林地 | 0.148 | 0.088 | 0.248 | — | — | — | 0.484 |

| 草地 | — | — | 0.002 | — | — | — | 0.002 |

| 湿地 | — | — | — | 1.846 | — | — | 1.846 |

| 农业 用地 | 0.004 | — | 0.109 | — | — | 0.340 | 0.453 |

| 采矿 用地 | — | — | — | 1.063 | 0.048 | — | 1.111 |

| 合计 | 0.152 | 0.088 | 0.359 | 2.909 | 0.048 | 0.340 | 3.896 |

2016—2018年期间,人类活动扩展面积来源于林地、草地和湿地等自然用地向人类活动用地转化,如林地主要转为采矿用地、交通运输用地和其他建设用地,草地主要转化为交通运输用地和其他建设用地,湿地主要转化为农业用地和人工草地; 人类活动类型转化主要为农业用地和采矿用地转化为其他类型的人类活动用地,农业用地主要转化为人工湿地,其次转为其他建设用地、采矿用地和交通运输用地,采矿用地通过矿山恢复治理转为人工草地、人工林地、人工湿地和农业用地。

2016—2018年期间,自然用地共减少了8.079 km2,其中,林地、草地和湿地分别减少了1.923 km2,1.083 km2和5.073 km2; 人类活动用地中只有农业用地和采矿用地既有类型转换又有新增,农业用地转换的面积为28.051 km2,其他地类转换为农业用地面积为1.809 km2,农业用地净转化面积为26.242 km2,采矿用地净转化面积为0.132 km2; 2017年和2018年新增各类型人类活动用地中,新增人工湿地显著,其新增面积占比高达70.64%; 因此,新增人工湿地主要来源于农业用地的转化。

3.3 人类活动影响强度评价

利用公式(1)计算了保护区2016—2018年的人类活动影响强度指数,计算2017年和2018年强度指数时,在2016年基础上增加了新增人类活动的面积,同时也扣除了农业用地、采矿用地转化为人工林地、草地和湿地的面积。

2016—2018年期间,保护区人类活动影响强度指数介于0.045~4.735之间,宝天曼的指数最低,新乡黄河湿地鸟类的指数最高; 2016—2017年期间,除了鸡公山的指数无变化外,其他12个保护区中有10个保护区的指数呈小幅度增加,有2个保护区的指数呈小幅度下降; 2017—2018年期间,有61.54%的保护区的指数无变化,有30.77%的保护区的指数呈小幅度上升,有7.69%的保护区指数呈小幅度下降; 保护区指数无变化表明无人类活动增加,指数呈增加变化表明人类活动对保护区的负面影响增加,指数呈下降变化表明人类活动对保护区的正影响增加(表8)。2016—2018年,全省国家级保护区人类活动影响强度指数呈小幅度下降趋势,表明人类活动对保护区的负面影响呈减少趋势; 不同类型的保护区其影响强度指数变化也呈不同特点,森林生态类型指数最小,古生物遗迹类型指数最高; 森林生态类型和野生动物类型的指数虽然每年呈微弱幅度增加,但这2种类型保护区的指数远低于全省平均指数,表明人类活动对森林生态和野生动物保护区的影响很弱且处于局部; 内陆湿地类型和古生物遗迹类型指数呈小幅度下降趋势,但这2种类型保护区的指数远高于全省平均指数,表明人类活动对其影响强度大且范围广; 古生物遗迹和内陆湿地等类型保护区主要位于坡度相对较缓的平原和台地,这种地形地貌便于人类活动,森林生态和野生动物等类型保护区主要位于坡度较陡的小起伏山地和丘陵,这种地形地貌限制了人类开展各项活动,且活动成本较高。

表8 2016—2018年保护区人类活动影响程度评价

Tab.8

| 类型 | 保护区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2017—2016年差值 | 2018—2017年差值 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 森林生态 | 宝天曼 | 0.045 0 | 0.051 0 | 0.104 8 | 0.006 0 | 0.053 8 |

| 伏牛山 | 0.078 7 | 0.080 1 | 0.080 1 | 0.001 4 | — | |

| 高乐山 | 0.550 2 | 0.567 4 | 0.575 5 | 0.017 2 | 0.008 1 | |

| 河南大别山 | 0.451 3 | 0.454 6 | 0.454 6 | 0.003 3 | — | |

| 鸡公山 | 0.677 0 | 0.677 0 | 0.677 0 | — | — | |

| 连康山 | 0.260 5 | 0.261 1 | 0.295 6 | 0.000 6 | 0.034 5 | |

| 小秦岭 | 0.931 8 | 1.009 4 | 1.009 4 | 0.077 6 | — | |

| 平均 | 0.295 4 | 0.309 0 | 0.316 1 | 0.013 6 | 0.007 1 | |

| 内陆湿地 | 丹江湿地 | 2.046 3 | 1.846 5 | 1.846 5 | -0.199 8 | — |

| 河南黄河湿地 | 3.540 0 | 3.574 9 | 3.499 3 | 0.034 9 | -0.075 6 | |

| 新乡黄河湿地鸟类 | 4.735 0 | 4.730 5 | 4.730 5 | -0.004 5 | — | |

| 平均 | 3.048 8 | 2.969 4 | 2.940 9 | -0.079 4 | -0.028 5 | |

| 野生动物 | 董寨鸟类 | 1.729 0 | 1.732 0 | 1.732 0 | 0.003 0 | — |

| 太行山猕猴 | 0.445 5 | 0.459 3 | 0.460 8 | 0.013 8 | 0.001 5 | |

| 平均 | 1.022 4 | 1.031 3 | 1.032 1 | 0.008 9 | 0.000 8 | |

| 古生物遗迹 | 南阳恐龙蛋化石群 | 4.701 3 | 4.728 4 | 4.728 4 | 0.027 1 | — |

| 全省平均 | 2.130 6 | 2.116 1 | 2.109 3 | -0.014 5 | -0.006 8 | |

依据人类活动影响强度指数将人类活动影响强度定性划分严重(NRHI>4.0)、明显(2.5<NRHI≤4.0)、较明显(1.5<NRHI≤2.5)、一般(0.5<NRHI≤1.5)和轻微(NRHI≤0.5)5个等级。受到人类活动轻微影响、一般影响、较明显影响、明显影响和严重影响(干扰)的保护区有5个、3个、2个、1个和2个,各级影响程度的保护区的数量占总保护区数量的比例分别为38.46%,23.08%,15.38%,7.69%和15.38%,河南省有近62%的保护区内的人类活动对环境影响弱,有约38%的保护区内的人类活动对环境影响较明显甚至较强。

人类活动对各类型保护区影响程度各具特色,人类活动对森林生态类型保护区影响程度为轻微,对内陆湿地类型保护区影响程度明显,对野生动物类型保护区影响程度为一般,对古生遗迹保护区影响程度为严重; 古生物遗迹和内陆湿地等类型保护区内不仅有大面积的农业用地和城镇村庄居民用地,还有类型丰富的建设用地,古生物遗迹保护区的人类用地面积是自然用地面积的2.56倍,内陆湿地保护区的人类用地面积是自然用地面积的0.81倍。因此,古生物遗迹和内陆湿地等类型保护区内的人类活动具有面积大、类型丰富、影响强度大等特点。河南省国家级保护区人类活动影响强度处于较明显状态,评估结果以定量与定性相结合的方式客观描述了国家级自然保护区的人类活动影响程度。

4 结论

国家级自然保护区是我国自然保护区的主体,人类活动是影响保护区生物多样性和生态系统服务功能的重要因素。基于国产高分辨率遥感数据客观、准确、高效动态监测了保护区内的人类活动及其时空格局变化,利用模型定量与定性相结合综合评估了人类活动对保护区的影响或干扰程度,这些成果为当地保护区的保护与监测提供可靠的信息支撑。

1)利用国产高分遥感数据可快速确定人类活动空间分布情况,查清人类活动类型、强度等现状及变化特点,如可查清细微的人类活动,本次研究最小图斑面积为54.87 m2。该成果明确保护区内的人类活动监管的方向,可为保护区人类活动日常监管和生态环境保护提供可靠支撑和服务。

2)人类活动对保护区的影响既有扰动的负面影响又有环境恢复治理的正面影响,以往的研究比较重视人类活动的负面影响。本文全面分析人类活动对保护区的影响,如河南省国家级自然保护区加大湿地的恢复治理,开展了一系列退耕还湿和矿山占地恢复治理。

3)河南省国家级自然保护区人类主要活动类型及其变化情况、不同类型保护区的人类活动特点、不同类型人类活动变化特征与中国国家级自然保护区人类活动及变化特征基本相一致,但本文利用转移矩阵增加了人类活动时空转化格局,查清新增人类活动的来源及人类活动各类型间的相互转化情况,为将来环境恢复治理提供基础信息。

4)受保护区边界的限制,本次研究没有细分保护区的核心区、实验区和缓冲区等功能区; 人类其他建设用地类型划分比较粗,如没有细分旅游占地,随着旅游业规模的扩大,旅游开发会成为影响保护区的主要人类驱动因素之一; 受遥感数据的时间限制,本项研究时间只有3 a,没能揭示长期人类活动及其变化规律。

参考文献

中国国家级自然保护区人类活动分布现状

[J].

Status quo of distribution of human activities in the national nature reserves

[J].

中国国家级自然保护区人类活动及变化特征

[J].

DOI:10.11821/dlyj020200458

[本文引用: 2]

自然保护区是中国自然保护地的基础,是生物多样性保护的核心区域,国家级自然保护区更是中国自然保护区的主体。基于高分辨率影像数据,提取了中国446个国家级自然保护区2015年的人类活动及2013—2015年人类活动变化信息,分不同功能区、不同人类活动、不同区域和不同类型国家级自然保护区分析了人类活动及变化情况,并评估了2013—2015年人类活动变化强度和规律,结果表明:2015年,446个国家级自然保护区人类活动普遍存在,以农业用地和居民点占绝对优势,这两种类型人类活动总面积占国家级自然保护区人类活动总面积的88.94%、总数量占77.67%。2013—2015年,有66.59%的国家级自然保护区存在新增或规模扩大人类活动,人类活动数量增幅达到2.45%,相较于农业用地和居民点,开发建设活动的新增或规模扩大趋势更为明显。2013—2015年,33.41%的国家级自然保护区人类活动无变化,45.06%的国家级自然保护区人类活动变化较小,仅有21.53%的国家级自然保护区人类活动变化明显和较明显。从空间分布看,总体上东部的国家级自然保护区比中西部的国家级自然保护区人类活动变化强度大,沿海、沿河国家级自然保护区人类活动变化强度相对较大。

Characteristics of human activities and the spatio-temporal changes of national nature reserves in China

[J].

DOI:10.11821/dlyj020200458

[本文引用: 2]

Nature reserves are the core area for biodiversity conservation. National nature reserves are the main body of nature reserves in China. According to characteristic of each type of human activity, the patches of different human activities of 446 national nature reserves in 2015 and their change from 2013 to 2015 were interpreted with the aid of GIS and RS. Status of the distribution of human activities and their change are generally analyzed in different functional zones and different regions in China. Also according to different types of human activities, the intensity and characteristics of dynamic change of human activities are evaluated from 2013 to 2015. The results showed that in 2015, there were different kinds of human activities in 446 national nature reserves. Human activities were widely distributed, and agricultural land and residential areas were dominant. The area of the two types covered more than 88.94% of the total of human activities. And the number exceeded 77.67% of the total. In China, 66.59% of national nature reserves had new or expanded human activities from 2013 to 2015, and the amount of human activities increased by 2.45%. Compared with agricultural land and residential areas, the increase trend is more pronounced of the development or construction activities. From 2013 to 2015, the number of national nature reserves where human activities had no change covered 33.41% of the total number of national nature reserves in China, those with little change covered 45.06%, and those with and significant change covered only 21.53%. From the perspective of spatial distribution, the overall human activity in the national nature reserves of eastern China is greater than that of central and western parts of the country. The intensity of human activities in coastal and riverside national nature reserves is relatively strong.

人类活动对中国国家级自然保护区生态系统的影响

[J].

Effects of human activities on the ecosystems of China’s national nature reserves

[J].

自然保护区建设项目生态环境影响评价

[J].

Ecological environment impact assessment of nature reserve construction projects

[J].

1990—2017年喀斯特自然保护区土地利用变化对生境质量的影响

[J].

Land use change and its impact on Habitat Quality in Karst nature reserve from 1990 to 2017

[J].

1975—2015年甘肃省白龙江流域自然保护区生态系统服务价值及其时空差异

[J].

Spatial and temporal variation of ecosystem service value in the nature reserves of Bailongjiang watershed from 1975 to 2015

[J].

1975—2015年南四湖自然保护区生态系统服务价值时空变化分析

[J].

Spatio-temporal variation of ecosystem service values in Nansihu Lake reserve during 1975—2015

[J].

41年罗山自然保护区人地关系的演进与孤立生境的形成

[J].

Evolution of human-land relationship and its ecological isolation in Luoshan nature reserve

[J].

1971—2017年羌塘国家级自然保护区陆地生态环境变化

[J].

DOI:10.7522/j.issn.1000-0240.2020.0074

[本文引用: 1]

利用羌塘国家级自然保护区边缘5个气象站1971 - 2017年逐月平均气温、 平均最高气温、 平均最低气温、 降水量和逐年最大冻土深度等气象资料, 以及卫星遥感资料, 采用线性回归、 相关系数等方法, 分析了自然保护区气候(气温、 降水等)、 水体(湖泊、 冰川)和植被等生态环境因子的变化。结果表明: 近47年自然保护区年平均气温以0.46 ℃·(10a)<sup>-1</sup>的速率显著升高, 明显高于同期全球和亚洲地表温度的升温率。四季平均气温升温率为0.37 ~ 0.55 ℃·(10a)<sup>-1</sup>, 升幅在冬季最大、 夏季最小。年降水量呈明显的增加趋势, 增幅为11.0 mm·(10a)<sup>-1</sup>, 主要表现在春、 夏两季。近43年(1975 - 2017年)色林错面积呈显著增加趋势, 平均增长率为38.48 km<sup>2</sup>·a<sup>-1</sup>。1973 - 2017年, 普若岗日冰川面积整体上趋于减少, 平均每年减少2.11 km<sup>2</sup>; 自然保护区年最大冻土深度变化率为-35.7 cm·(10a)<sup>-1</sup>。1999 - 2013年保护区NDVI增幅达25.3%, 平均每10年增加0.0184, 植被覆盖度明显增加。总之, 近47年自然保护区表现为气候暖湿化、 冰川退缩、 湖泊扩涨、 冻土退化、 植被覆盖增加的变化特征, 而冰川变化引发的水资源时空分布和水循环过程的变化, 无疑将给高原社会经济发展带来深刻影响。

Climatic and environmental features in Changtang national nature reserve during 1971—2017

[J].

1988—2018年武夷山国家自然保护区生境质量评价

[J].

Habitat quality evaluation of Wuyi Mountain national nature reserve in 1988—2018 based on remote sensing data

[J].

老铁山自然保护区景观格局与生境质量时空变化

[J].

Temporal-spatial changes of landscape pattern and habitat quality in Laotieshan nature reserve

[J].

1992—2018年轿子山自然保护区人为活动遥感监测

[J].

Monitoring human activities in Jiaozi Mountain nature reserve based on remote sensing during 1992—2018

[J].

自然保护区人类活动遥感监测效果分析——以广西为例

[J].

Effect analysis on the remote sensing monitoring of human activities in nature reserves:A case study of Guangxi

[J].

人类土地利用活动对自然保护区影响研究:以黑龙江省为例

[J].

Research on the impact of land use activities on nature reserves: Heilongjiang Province as a case

[J].

可可西里国家级自然保护区人类活动干扰状况遥感监测研究

[J].

Research of remote sensing monitoring on human activity impacts on Hoh Xil national nature reserve

[J].

基于地理国情的自然保护区人类活动监测研究

[J].

Research on human activities monitoring in nature reserves based on geographical conditions monitoring

[J].

基于高分辨率遥感影像的神农架大九湖湿地土地利用类型变化及其驱动力分析——来自长时间尺度多源遥感信息的约束

[J].

An analysis of land use changes and driving forces of Dajiuhu wetland in Shennongjia based on high reso-lution remote sensing images: Constraints from the multi - source and long - term remote sensing information

[J].

鸡公山自然保护区森林生态系统服务功能价值评估

[J].

Evaluation of forest ecosystem services in Jigongshan national nature reserve

[J].

河南小秦岭自然保护区生态评价

[J].

Ecological evaluation of the forest ecosystems in Henan Xiaoqinling nature reserve

[J].

河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区景观格局动态分析

[J].

Landscape pattern dynamic of Xinxiang Yellow River wetland bird national nature reserve,Henan Province

[J].