0 引言

海南省位于中国最南端,是中国最大的“热带宝地”,全省陆地(不包括南海岛礁)总面积3.39万km2,海域面积约200万km2。海南省植物繁多,植被生长快,是热带雨林、热带季雨林的原生地,陆生和海洋动物种类众多[1]。海南省内现有国家级自然保护区10个,其中,国家级海洋自然保护区4个,包括东寨港自然保护区、铜鼓岭自然保护区、三亚珊瑚礁自然保护区和大洲岛自然保护区; 均在1980—1990年间设立,为保护沿海红树林生态系统、热带季雨矮林生态系统、海岛海洋生态系统、野生动物、珊瑚礁及底栖生物等发挥了重要作用[2-3]。自然保护区能为人类提供生态系统的天然本底,是各种生态系统及生物物种的天然储存库,为生态学研究提供了良好的条件,对维持生态平衡具有重要意义; 国家级的自然保护区则是在国内外有典型意义、在科学上有重大国际影响或者有特殊科学研究价值的自然保护区,是推进生态文明、构建国家生态安全屏障、建设美丽中国的重要载体。加强自然保护区的管理和维护,对促进生态环境保护与发展有着重要意义[4]。

通过对自然保护区进行动态监测,可以掌握自然保护区内各自然资源的变化以及人类活动对保护区的干扰情况。目前,遥感技术以其长时间、大范围、多时相覆盖的优势已成为地表资源监测的重要手段,利用遥感技术可以快速获取地表资源的面积和分布信息,以及地表覆盖类型的变化情况和人类活动信息[5-6]。张明莎等[7]以多期Landsat和高分辨率卫星影像为数据源,提取了轿子山自然保护区1992年、2000年和2018年的人为活动信息,利用土地利用类型转移矩阵和人为活动干扰指数,分析了人为活动时空变化格局。孔梅等[8]基于2018年高分遥感影像数据,提取了山东省省级自然保护区人类土地利用活动信息,探讨了人类活动对山东省省级自然保护区的影响。何柏华等[9]利用雷达和光学遥感数据获取了广西林业自然保护区及其500 m影响区范围内的人类活动变化图斑,建立遥感监测与地面监测相结合的自然保护区生态与资源监测体系。

本文基于2016—2020年海南省国产高空间分辨率遥感,通过数据预处理、分类体系建立、人机交互解译等,获得东寨港、铜鼓岭、三亚珊瑚礁和大洲岛4个国家级海洋自然保护区的自然因子和人工因子转变信息; 以提取的变化信息为基础,收集自然保护区的背景资料,选择地形(坡度、坡向、高程)、气象(降雨量)、用地类型变化(自然因子转变为居民点、交通设施、旅游设施、养殖场及附属设施、其他建设用地、农业用地、裸地)等11个评价因子,建立保护区人类活动影响评价指标体系; 采用层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)建立保护区人类活动影响评价模型,对4个国家级自然保护区进行分析评价,从而得出结论,旨在为海南省国家级海洋自然保护区的治理和保护提供科学依据。

1 研究区概况

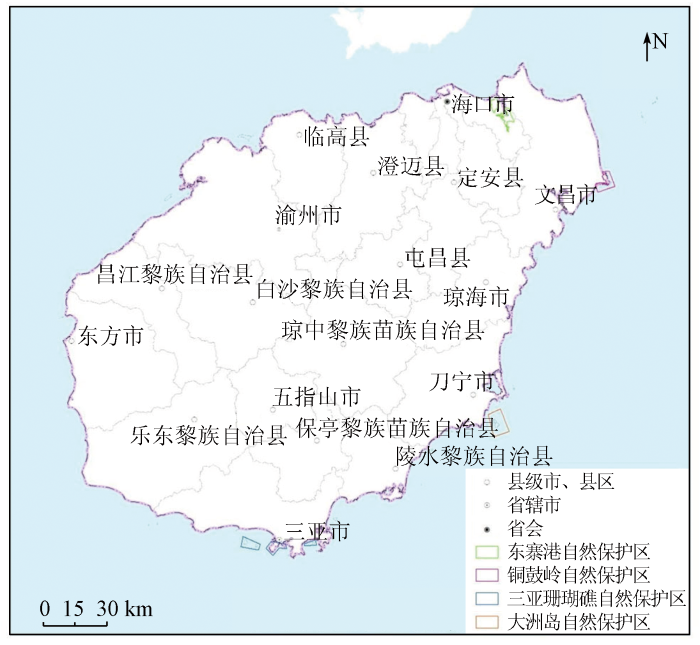

4个国家级海洋自然保护区在海南岛上的分布如图1所示。东寨港国家级自然保护区位于海南省的东北部的海口市美兰区,与文昌市的罗豆农场和海口市的三江农场、三江镇、演丰镇交界,保护区面积3 337.6 hm2,是以保护红树林湿地为主的北热带边缘河口港湾和海岸滩涂生态系统及越冬鸟类栖息地的重要自然保护区。保护区海岸线曲折多湾,滩面缓平,微成阶梯状,属于热带海洋性季风气候,年均降雨量约1 700 mm。截至2017年底,遥感调查数据显示,保护区有海岸带资源1 808.42 hm2,占保护区总面积的45.95%; 林地资源1508.54 hm2,占38.33%,其中红树林1 362.69 hm2,是我国目前面积最大的沿海滩涂森林; 有地表水资源542.95 hm2,耕地资源33.40 hm2,草地资源22.79 hm2,建设用地7.37 hm2 [10]。保护区内北港岛上的北港村常住人口700多人,保护区面临着生态保护与村庄和谐发展的问题。人类活动对保护区的影响主要表现在水产养殖、过度捕捞、生活污水排放造成的污染和破坏等[11-12]。

图1

图1

海南岛国家级海洋自然保护区分布图

Fig.1

Hainan Island National Marine Nature Reserve distribution map

铜鼓岭国家级自然保护区位于海南岛北部的文昌市龙楼镇,是包含海域、陆域不同生态系统的综合型自然保护区,保护区面积3 623.67 hm2。保护对象为热带常绿季雨矮林生态系统、野生动物、海蚀地貌、珊瑚礁及其底栖生物。保护区处于海陆交界地带,位于琼东北冲积—海相堆积阶地平原上,保护区内有海南岛东北部的最高峰,海拔约338 m。保护区属热带海洋性季风气候,年均降雨量约1 700 mm。截至2017年底,遥感调查数据显示,保护区自然资源类型主要为海岸带资源和林地资源,其中,海岸带资源2 842.47 hm2,占保护区总面积的78.44%; 林地资源673.92 hm2,占保护区总面积的18.6%; 还有建设用地25.91 hm2,地表水资源22.98 hm2,耕地资源0.9 hm2,草地资源0.33 hm2 [12]。保护区内旅游商业开发有向核心区发展的趋势,旅游发展对保护的压力逐渐增大,周边社区人口多,居民海水养殖活动对保护区海域环境造成威胁[13]。

三亚珊瑚礁国家级自然保护区位于海南省三亚市南部近岸及海岛四周海域,沿东向西由亚龙湾片区、鹿回头半岛—榆林角片区和东、西瑁洲片区3部分组成,面积4 617.57 hm2,保护区主要保护对象为造礁珊瑚、非造礁珊瑚、珊瑚礁及其生态系统和生物多样性。保护区东、西部属于典型的海岛地貌,中部的岬角、海湾较多,为半岛陆域地貌,属于热带海洋性季风气候,年均降雨量1 300 mm。截至2017年底,遥感调查数据显示,保护区内面积最大的自然资源是海岸带,为4 617.57 hm2,占保护区总面积的79.11%; 另外,建设用地672.93 hm2,林地资源629.06 hm2,地表水资源10.58 hm2 [12]。近年来,鹿回头半岛—榆林角片区旅游地产开发非常兴盛,填海行为改变了海岸线,对海陆生态平衡造成了威胁[12]。鹿回头半岛—榆林角、西瑁洲上均有原著居民生活,自然保护区和原著居民之间的矛盾也是发展面临的问题之一。

大洲岛国家级自然保护区位于海南岛东部沿海万宁县境内,由南岭、北岭2个岛屿构成,主要保护对象是金丝燕、海岛海洋生态系统、珊瑚礁,面积为1 216 hm2。南岭地势较高,海拔289 m,北岭海拔136 m,地势较为平坦。保护区属于热带海洋性季风,年均降雨量约2 100 mm,保护区内的自然资源主要为海岸带资源和林地资源,其中海岸带787.51 hm2,占保护区总面积的64.76%; 林地资源428.5 hm2,占保护区总面积的35.24%[12]。保护区与万宁市乌场港隔海相望,岛上没有固定居民,只有渔民临时搭建的房子,受人类活动扰动较小。

4个国家级自然保护区近几年的研究主要集中在重点保护动植物、海洋水质、保护区发展和管理等方面,而评价人类活动对保护区的影响研究较少。保护区地表覆盖类型随时间的变化一方面源于自然演变,另一方面来自人类干扰,最直接的反映就是人工与自然因子之间的转变,因此通过遥感技术获取保护区的变化信息,从地类变化角度来对人类活动影响进行评价,可为保护区监管提供较为客观的基础数据。

2 数据源及技术流程

本文使用2016—2021年全国土地变更遥感调查数据,并对空间分辨率低于2.5 m的区域,利用当年获取的高分一号、高分二号、资源三号等国产卫星数据进行替换和补充。收集了保护区规划、自然资源调查等资料和地形、气象等数据。技术流程主要包括遥感影像预处理、建立分类体系和解译标志、信息提取、野外验证、人类活动影响评价5个部分,具体流程如图2所示。

图2

3 分类体系建立

通过对遥感数据进行辐射校正、几何纠正、影像融合等预处理,获得研究区域的真彩色遥感影像。在收集的自然保护区规划、自然资源本底调查数据等资料的基础上,结合野外踏勘建立分类体系和解译标志。为分析人类活动对自然保护区内土地覆盖的影响,根据4个自然保护区内土地覆盖类型及其属性,将获取的变化图斑分为人工因子和自然因子2类,建立分类体系(表1)。其中,人工因子包括耕地、园地、房屋、道路、其他建筑物、人工湿地、裸地等; 自然因子包括林地、草地、天然湿地(不包含地表水)、地表水等。

表1 自然保护区地表覆盖变化分类体系

Tab.1

| 一级分类 | 二级分类 | 描述 |

|---|---|---|

| 人工因子 | 耕地 | 保护区内人工种植和维护的水田和旱地 |

| 园地 | 保护区内人工种植和维护的果园、茶园等 | |

| 房屋 | 保护区内的房屋建筑 | |

| 道路 | 保护区内的道路 | |

| 其他建筑物 | 保护区内除了房屋、道路之外的其他建筑物 | |

| 人工湿地 | 保护区内的水库、养殖场、坑塘、沟渠、废水处理场所等,包括湿地和其附属的人工设施 | |

| 裸地 | 保护区内由于人类活动形成的沙地、裸地 | |

| 天然因子 | 林地 | 保护区内自然生长的乔木林、灌木林、竹林等 |

| 草地 | 保护区内自然生长的草地 | |

| 天然湿地(不包含地表水) | 保护区内的海岸带湿地、河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地去除掉地表水的部分,包括海滩、沼泽、河流滩涂、湖泊滩涂、季节性河流、季节性湖泊等 | |

| 地表水 | 保护区内天然的河流水面、湖泊水面等 |

4 遥感变化信息提取

借助ArcGIS软件平台,通过人机交互对比同一区域不同时相的遥感数据,解译获取2016—2020年自然保护区内的变化图斑; 按照建立的分类体系和解译标志,对变化图斑进行判识。本文所提取的变化信息主要为人工因子与自然因子之间的转化,其中大洲岛自然保护区为独立的岛屿。岛上土地覆盖类型以林地为主,保护区在2016—2020年间未发现土地覆盖变化。

4.1 东寨港国家级自然保护区

东寨港自然保护区在2016—2020年内,受人类活动影响产生的主要变化为房屋、道路等人工建筑侵占林地、草地、天然湿地(不包含地表水)、地表水等自然因子,具体变化统计信息如表2所示。

表2 东寨港自然保护区2016—2020年地表覆盖变化 (单位: m2)

Tab.2

| 一级类 | 二级类 | 2016—2017年 | 2017—2018年 | 2018—2019年 | 2019—2020年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 自然因子->人工因子 | 林地->其他建筑物 | 878.04 | 2 648.94 | ||

| 林地->道路 | 539.65 | 1 358.63 | |||

| 林地->房屋 | 44 680.34 | 11 340.62 | 1 623.31 | ||

| 林地->裸地 | 4 804.22 | ||||

| 草地->房屋 | 2 646.50 | ||||

| 天然湿地->房屋 | 490.20 | ||||

| 地表水->其他建筑物 | 1 186.61 | 3 276.25 | |||

| 合计 | 49 931.14 | 19 114.64 | 1 623.31 | 4 804.22 | |

| 人工因子->自然因子 | 房屋->林地 | 294.74 | |||

| 其他建筑物->林地 | 309.26 | ||||

| 合计 | 604.00 | ||||

从表2可以看出,2016—2017年,变化均为自然因子转变为人工因子,共计49 931.14 m2。2017—2018年,变化主要为自然因子转变为人工因子,共计19 114.64 m2,其中林地转变为建筑物面积最大,占比80%; 人工因子转变为自然因子面积仅604 m2,均为建筑物转变为林地。2018—2019年,变化均为自然因子转变为人工因子,共计1 623.31m2,均为林地转变为房屋。2019—2020年,变化均为自然因子转变为人工因子,共计4 804.22 m2,主要为林地转变为裸地。

从自然因子与人工因子的转变情况看,2016—2020年间,人类活动对东寨港自然保护区的影响主要为建设活动侵占林地,也有少部分建设占用区域被恢复为了林地,总体来说人类活动对自然保护区扰动较大,但有扰动逐渐减小的趋势。

4.2 铜鼓岭国家级自然保护区

铜鼓岭国家自然保护区在2016—2020年内,受人类活动影响产生的主要变化为房屋、道路等人工建筑物恢复为了林地、草地、地表水等自然因子,具体变化统计信息如表3所示。

表3 铜鼓岭自然保护区2016到2020年地表覆盖变化 (单位: m2)

Tab.3

| 一级类 | 二级类 | 2016—2017年 | 2017—2018年 | 2018—2019年 | 2019—2020年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 自然因子->人工因子 | 林地->其他建筑 | 9 696.72 | 3 616.62 | ||

| 林地->道路 | 73 561.25 | 448.41 | 2 005.94 | ||

| 林地->房屋 | 1 007.06 | ||||

| 林地->裸地 | 514.67 | ||||

| 合计 | 73 561.25 | 9 696.72 | 1 970.14 | 5 622.56 | |

| 人工因子->自然因子 | 道路->林地 | 3 336.84 | |||

| 道路->草地 | 4 014.59 | ||||

| 房屋->林地 | 27 439.31 | ||||

| 房屋->地表水 | 2 277.12 | ||||

| 房屋->天然湿地 | 202.29 | ||||

| 其他建设用地->草地 | 3 342.82 | ||||

| 其他建设用地->林地 | 62 032.74 | 732.44 | |||

| 人工湿地->天然湿地 | 3 529.52 | ||||

| 合计 | 10 694.25 | 95 480.98 | 732.44 | ||

从表3可以看出,2016—2017年,变化主要为自然因子转变为人工因子,共计73 561.25 m2,均为林地转为道路。人工因子转变为自然因子面积较小,为10 694.25 m2,主要为道路等建筑物转变为林地和草地。2017—2018年,变化均为自然因子转变为人工因子,共计9 696.72 m2,主要为林地转变为建筑物。2018—2019年,变化主要为人工因子转变为自然因子,共计95 480.98 m2,主要为房屋等建筑物转变为林地、地表水和天然湿地(不含地表水); 而自然因子转变为人工因子较少,为1 970.14 m2,主要为林地转变为建筑物和裸地。2019—2020年,变化主要为自然因子转变为人工因子,面积共计5 622.56 m2,主要为林地转变为道路等建筑物; 人工因子转变为自然因子面积较少,为732.44 m2,均为其他建筑物转变为林地。

从自然因子与人工因子的转变情况看,2016—2020年间,人类活动对铜鼓岭自然保护区的影响主要为建设活动侵占林地,但同时更多建设占用区域恢复为了林地和草地,总体来说保护区内虽然有人类活动扰动,但整体保护较好。

4.3 三亚珊瑚礁国家级自然保护区

三亚珊瑚礁自然保护区在2016—2020年内,受人类活动影响产生的主要变化为房屋、道路等人工建筑侵占林地、地表水等自然因子,具体变化统计信息如表4所示。

表4 三亚珊瑚礁自然保护区2016—2020年地表覆盖变化 (单位: m2)

Tab.4

| 一级类 | 二级类 | 2016—2017年 | 2017—2018年 | 2018—2019年 | 2019—2020年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 自然因子->人工因子 | 林地->其他建筑物 | 198 367.55 | 60 032.25 | 6 557.36 | 8 848.13 |

| 林地->道路 | 21 261.12 | 938.38 | 5 302.76 | 886.21 | |

| 林地->房屋 | 119 000.04 | 22 273.45 | 8 470.29 | 9 026.15 | |

| 林地->裸地 | 31 726.98 | 20 553.02 | |||

| 草地->其他建筑物 | 496.84 | ||||

| 草地->裸地 | 2 260.35 | ||||

| 地表水->道路 | 542.12 | ||||

| 地表水->其他建筑物 | 982.24 | 600.28 | |||

| 地表水->人工湿地 | 4 386.19 | ||||

| 合计 | 343 997.14 | 83 844.36 | 52 057.39 | 42 612.82 | |

| 人工因子->自然因子 | 房屋->林地 | 625.29 | 32.07 | ||

| 其他建筑物->草地 | 39 454.20 | ||||

| 其他建筑物->林地 | 2 797.42 | ||||

| 人工湿地->地表水 | 6 333.45 | 3 442.74 | |||

| 裸地->林地 | 36 308.83 | ||||

| 合计 | 9 756.16 | 42 896.94 | 36 340.90 | ||

从表4可以看出,2016—2017年,变化主要为自然因子转变为人工因子,共计343 997.14 m2,主要为林地转变为建筑物; 而人工因子转变为自然因子面积较小,为9 756.16 m2,主要为人工湿地转变为地表水。2017—2018年,变化主要为自然因子转变为人工因子,共计83 844.36 m2,主要为林地转变为建筑物; 而人工因子转变为自然因子面积较小,共计42 896.94 m2,主要为建筑物转变为草地。2018—2019年,变化主要为自然因子转变为人工因子,共计52 057.39 m2,主要为林地转变为建筑物和裸地; 而人工因子转变为自然因子面积较小,为36 340.90 m2,主要为裸地转变为林地。2019—2020年,变化均为自然因子转变为人工因子,共计42 612.82 m2,主要为林地、草地转变为了房屋、道路等建筑物和裸地。

从自然因子与人工因子的转变情况看,2016—2020年间,人类活动对三亚珊瑚礁自然保护区的影响主要为建设活动侵占林地、草地和湿地,虽然也有部分建设占用区域被恢复为了植被和地表水,但总体来说人类活动扰动强烈,但有逐年减少的趋势。

5 人类活动影响评价

5.1 人类活动影响评价体系建立

人类活动对自然保护区的影响程度主要与人类活动特征和自然保护区生态敏感性等因素有关[17-18]。不同特征的人类活动直接导致了地表覆盖类型由自然因子转变为不同的人工因子,因而可利用转变为的人工因子类型进行区分。而生态敏感性则反映了区域生态环境水平与生态系统的恢复能力,受区域内地形、气候、地表覆盖等各种因素影响,生态敏感性较强则易受人类活动影响,而敏感性较弱则不易受人类活动影响。综合各方面因素,本文选取11个评价因子建立评价指标体系(表5),主要包括地形因素(坡度、坡向和高程)、气候因素(降雨量)、用地类型(人类活动造成的自然因子转变为人工因子的7种类型)。通过建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序及其一致性检验,确定各个因子的权重[19-20]。按照上述4个等级对评价因子进行分级,由于3个国家级自然保护区地形条件各有不同,根据实际情况对坡度、高程因子建立不同分级标准; 其他因子由于具有较好一致性,采用统一的分级标准。

表5 人类活动影响评价指标体系

Tab.5

| 评价因素 | 评价因子 | 人类活动影响分级 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 权重 | 严重 | 中度 | 轻度 | 无影响 | 自然保护区 | ||

| 地形 | 坡度/(°) | 0.08/0.05 | ≥15 | [10,15) | [5,10) | <5 | 东寨港 |

| ≥40 | [30,40) | [20,30) | <20 | 铜鼓岭、三亚珊瑚礁 | |||

| 坡向 | 0.08/0.05 | 阳坡 [135,225) | 半阳坡 [225,315) | 半阴坡 [45,135) | 阴坡 [0,45),(315,360) | ||

| 高程/m | 0.06/0.04 | ≥15 | [10,15) | [5,10) | <5 | 东寨港 | |

| ≥250 | [150,250) | [50,150) | <50 | 铜鼓岭 | |||

| ≥200 | [100,200) | [20,100) | <20 | 三亚珊瑚礁 | |||

| 气候 | 降雨量/mm | 0.06/0.04 | [1 600,2 000) | [1 200,1 600) | [800,1 200) | <800 | |

| 用地类型 | 居民点/m2 | 0.11 | ≥2 000 | [500,2 000) | [0,500) | 0 | |

| 交通设施/m2 | 0.18 | ≥2 000 | [500,2 000) | [0,500) | 0 | ||

| 旅游设施/m2 | 0.21 | ≥2 000 | [500,2 000) | [0,500) | 0 | ||

| 养殖场及附属设施/m2 | 0.08 | ≥2 000 | [500,2 000) | [0,500) | 0 | ||

| 农业设施/m2 | 0.08 | ≥2 000 | [500,2 000) | [0,500) | 0 | ||

| 其他建设用地 | 0.09 | ≥2 000 | [500,2 000) | [0,500) | 0 | ||

| 裸地/m2 | 0.07 | ≥2 000 | [500,2 000) | [0,500) | 0 | ||

| 分级赋值 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||

按照人类活动造成的地表覆盖变化对周围环境的影响程度不同,将遥感解译获取的2016—2020年间自然因子转变为人工因子的变化信息分为居民点、交通设施、旅游设施、养殖场及附属设施、农业设施、其他建设用地和裸地7大类别。采用ALOS卫星PALSAR合成孔径雷达传感器获取分辨率为12.5 m的DEM数据产品,获取保护区的坡度、坡向、高程信息。采用100 m×100 m的正方形网格作为评价单元,对东寨港、铜鼓岭和三亚珊瑚礁国家级自然保护区进行分格处理,每个单元格内信息具有一致性。

5.2 结果分析

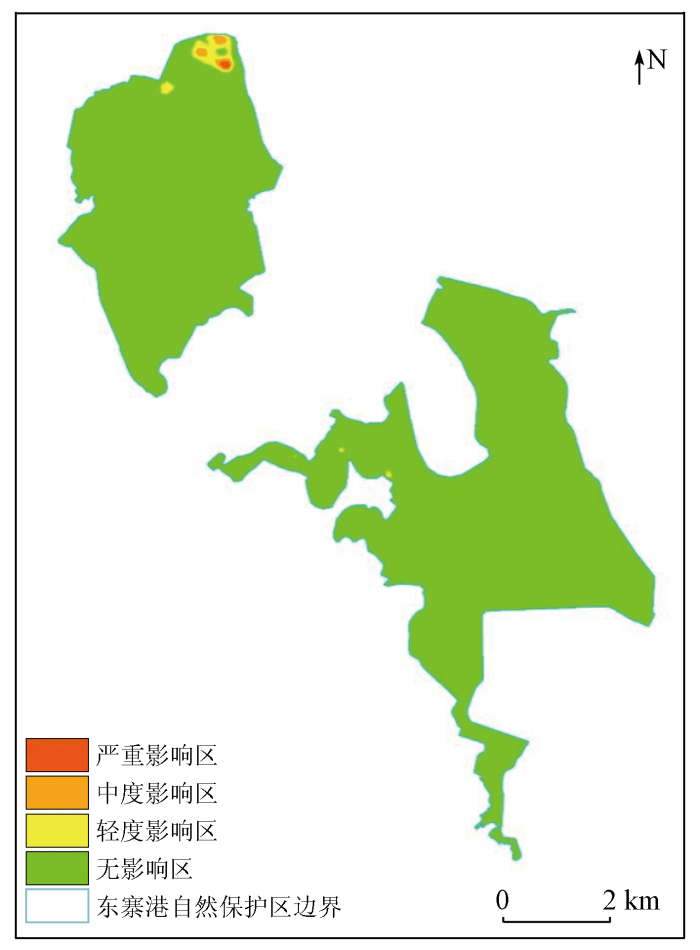

图3

图3

东寨港自然保护区人类活动影响评价

Fig.3

Impact assessment of human activity in Dongzhaigang National Nature Reserve

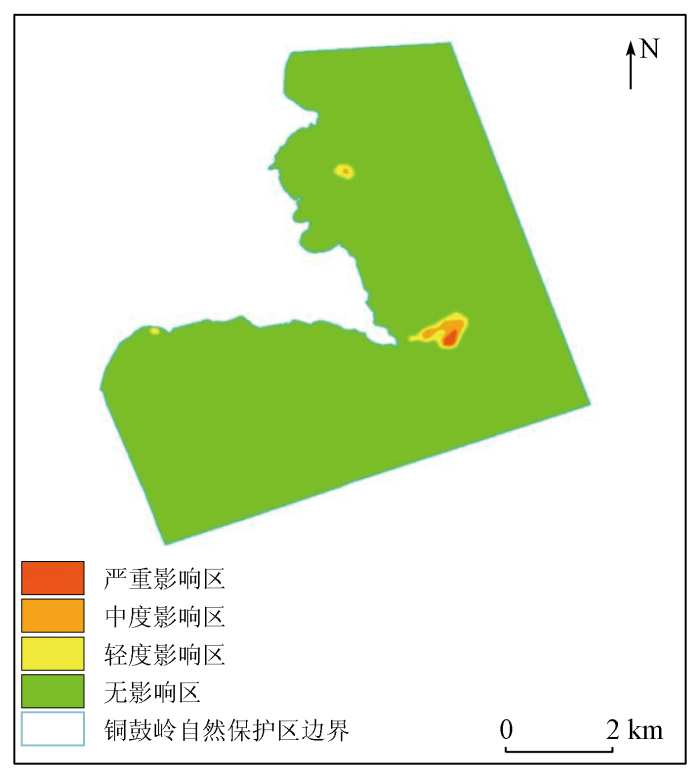

图4

图4

铜鼓岭自然保护区人类活动影响评价

Fig.4

Impact assessment of human activity in Tongguling National Nature Reserve

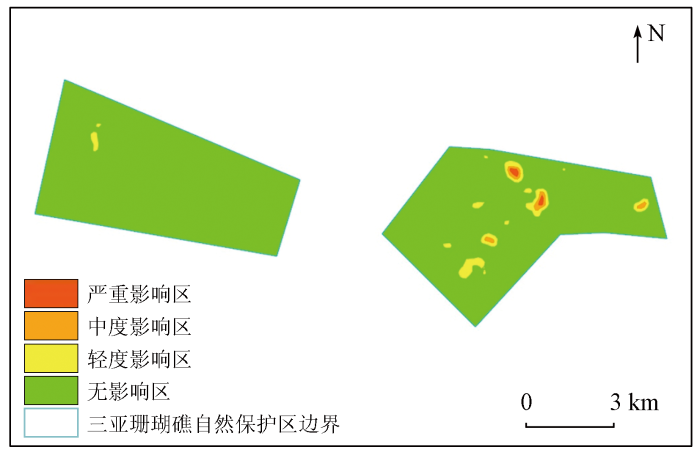

图5

图5

三亚珊瑚礁自然保护区人类活动影响评价

Fig.5

Impact assessment of human activity in Sanya Coral Reef National Nature Reserve

铜鼓岭自然保护区内人类活动的严重影响区、中度影响区和轻度影响区分别占保护区总面积的0.11%,0.38%和0.74%。其中,人类活动影响严重的地方主要位于海南的最东角——保护区东部的石头公园,人类活动影响主要为景区内新修旅游设施造成了林地损毁。保护区北部铜鼓岭景区内分布有中度和轻度影响区,人类活动影响主要为景区内新建交通和旅游设施造成林地损毁。保护区西部边缘地带的淇水湾沿岸分布有轻度影响区,主要为沿岸房地产开发对林地造成的扰动(图4)。

三亚珊瑚礁自然保护区内人类活动的严重影响区、中度影响区、轻度影响区分别占保护区总面积的0.14%,0.48%和2%。自然保护区内东部亚龙湾片区均为无影响区(图中不再显示),西部的西瑁洲片区分布有部分轻度影响区,人类活动影响主要为岛北部居民区内建设造成的林地损毁,中部的鹿回头半岛—榆林角片区人类活动影响剧烈,主要为鹿回头半岛内旺盛的旅游地产开发导致的林地损毁,严重影响区集中分布于建设开发区域的周边(图5)。

6 结论

本文以海南省东寨港、铜鼓岭、三亚珊瑚礁、大洲岛国家级海洋自然保护区为研究对象,采用遥感技术获取了保护区2016—2020年间人工与自然因子转变信息,选择地形、气候、用地类型变化有关的11个评价因子建立人类活动影响评价体系进行分析评价,并对今后开展进一步工作进行展望,对海南省国家级海洋自然保护区治理和保护提出建议。

1)东寨港自然保护区。2016—2020年间,受人类活动影响建设活动侵占了大量林地、部分草地、少量湿地等自然因子,也有少部分建设占用被恢复为了林地,总体来说人类活动对自然保护区扰动较大,但有逐渐减少的趋势。综合2016—2017年地表覆盖变化数据,人类活动的严重影响区、中度影响区、轻度影响区分别占保护区总面积的0.05%,0.23%和0.8%,严重影响区主要位于保护区北部的北港岛,主要为村庄新建房屋、道路造成林地的损毁。此外,还有部分村庄周边新建房屋侵占林地零星分布于保护区边缘区域,均为村庄内房屋和道路扩张造成的林地损毁。

2)铜鼓岭自然保护区。2016—2020年间,人类活动对铜鼓岭自然保护区的影响主要为建设活动侵占林地,但同时更多建设占用被恢复为了林地和草地,总体来说保护区内虽然有人类活动扰动,但整体保护较好。综合2016—2017年地表覆盖变化数据,人类活动的严重影响区、中度影响区、轻度影响区分别占保护区总面积的0.11%,0.38%和0.74%,严重影响区主要位于石头公园景区内,中度影响区位于北部铜鼓岭景区内,影响主要为景区旅游、交通设施建设造成林地损毁,部分轻度影响区位于西部淇水湾沿岸,主要为房地产开发造成林地损毁。

3)三亚珊瑚礁自然保护区。2016—2020年间,人类活动对三亚珊瑚礁自然保护区的影响主要为建设活动侵占大量林地、草地和湿地,也有部分建设占用区域被恢复为了林草和地表水,总体来说人类活动扰动强烈,但有逐年减少的趋势。综合2016—2017年地表覆盖变化数据,人类活动的严重影响区、中度影响区、轻度影响区分别占保护区总面积的0.14%,0.48%和2%,中部的鹿回头半岛—榆林角片区人类活动影响剧烈,主要为鹿回头半岛内旺盛的旅游地产开发导致的林地损毁,部分轻度影响区位于西瑁洲片区,主要为岛屿北部居民区内建设造成的林地损毁。

4)大洲岛自然保护区。2016—2020年间,未发现有地表覆盖变化。基于人类活动影响评价结果,下一步将重点开展受损和退化的生态系统保护和修复方法研究。建议海南省相关部门加强对自然保护区的治理和保护,一是加大对保护区内原住居民的生态补偿力度,加强教育和宣传; 二是加强对保护区的监督管理,完善相关制度体系,加大对违法行为的查处力度; 三是着力发展高质量生态旅游业,并带动其他生态产业全面发展,实现绿水青山转变为金山银山; 四是加大对退化生态系统的保护和修复,尊重自然生态系统的整体性、完整性及其内在规律,采用基于自然的解决方案对受损和退化生态系统进行整体保护、系统修复和综合治理,提高生态系统的多样性、稳定性和持续性,促进人与自然和谐共生。

参考文献

海南岛自然保护区对土壤保持服务功能的保护效果

[J].

Evaluating the effectiveness of nature reserves in soil conservation on Hainan Island

[J].

大洲岛国家级自然保护区海洋资源调查及其管理保护机制探讨

[J].

Investigation of marine resources in Dazhou Island National Nature Reserve and discussion on its management and protection mechanism

[J].

我国第一批国家级海洋自然保护区

[J].

The first batch of national marine nature reserves in China

[J].

东寨港典型红树林区底栖动物多样性特征指数比较研究

[J].

Comparative study on the diversity of Macrobenthos in typical mangrove regions of Dongzhai Harbor,Hainan Island

[J].

我国自然保护区管理中存在的问题及其对策探究

[J].

Problems and countermeasures in the management of nature reserves in China

[J].

海南岛2018年矿山地质环境遥感评价和生态修复对策

[J].

Remote sensing evaluation of mine geological environment of Hainan Island in 2018 and ecological restoration countermeasures

[J].

1992—2018年轿子山自然保护区人为活动遥感监测

[J].

Monitoring human activities in Jiaozi Mountain Nature Reserve based on remote sensing during 1992—2018

[J].

山东省省级自然保护区人类活动遥感监测与评价

[J].

Remote sensing monitoring and assessment for human activities of Shandong provincial nature reserves

[J].

自然保护区人类活动遥感监测效果分析——以广西为例

[J].

Study on the present situation and management countermeasures of Dongzhaigang national nature reserve

[J].

海南岛东部滨海锆钛砂矿开发状况遥感监测与生态恢复治理对策研究

[J].

Research on remote sensing monitoring of zirconium-titanium sand mine exploitation and strategies of ecological restoration on the eastern beach of Hainan Island

[J].

基于RS和GIS的浙江省矿山地质环境遥感监测

[J].

Remote sensing monitoring of mine geological environment in Zhejiang Province based on RS and GIS

[J].

东寨港国家级自然保护区现状与管理对策研究

[J].

Study on the present situation and management strategy of Dongzhaigang National Nature Reserve

[J].

浅谈东寨港保护区的资源保护及管理对策

[J].

Discussion on resource protection and management countermeasures of Dongzhaigang National Reserve

[J].

铜鼓岭国家级自然保护区管理问题与对策研究

[J].

Problems and countermeasures on management of Tongguling Nature Reserves

[J].

基于多源数据的山西省长治市宜居性研究

[J].

Research on livability in Changzhi City of Shanxi Province based on multi-source data

[J].

基于RS和GIS技术的西藏多龙矿集区矿山选址研究

[J].

A study of mine site selection of the Duolong ore concentration area in Tibet based on RS and GIS technology

[J].

雅砻江中上游流域生态环境脆弱性动态评价及预测

[J].

Dynamic evaluation and prediction of ecological environment vulnerability in the middle-upper reaches of the Yalong River

[J].

黄河三角洲国家级自然保护区生态敏感性评价

[J].

The ecological sensitivity evaluation in Yellow River Delta National Natural Reserve

[J].

基于生态系统敏感性与生态功能重要性的高原湖泊分区保护研究——以达里湖流域为例

[J].

Protection measures of plateau lake based on ecosystem sensitivity and importance of ecosystem function:The case of Lake Dalinor Basin

[J].

层次分析法的研究与应用

[J].

Study and application of analytic hierarchy process

[J].

模糊层次分析法权重研究

[J].DOI:10.12011/1000-6788(2006)9-107

Research on the priorities of fuzzy analytical hierarchy process

[J].