0 引言

洞庭湖洲滩是湖区水陆自然交错带和生态敏感带,具有消落幅度大、分布面积广、生境类型复杂等特点[1]。清道光五年(1825年)陶澎编著的《洞庭湖志》[2]卷八之《税课》中有记载,洞庭湖的湖洲分为可用于种植的籽粒洲和天然生长芦苇湖草的稀密芦洲,其中巴陵(今岳阳县)、华容以及龙阳(今汉寿县)3县有“纳芦课洲地2 036顷87亩17分(即135.79 km2),余无芦课地亩”。1946年,原民国政府洲土视察团查明洞庭湖区共有洲土1 723.73 km2[3]。1961年和1971年,湖南省水电勘测设计院曾先后2次进行洞庭湖湖泊洲滩调查,湖洲面积分别为1 423.80 km2和1 577.55 km2[4]。20世纪60年代以来,荆江河道中洲子、上车湾、沙滩子的截弯取直和葛洲坝、三峡等水利工程的修建,使洞庭湖与长江的江湖关系发生了多次调整[5]。特别是三峡水库运行后,实行“冬蓄夏泄”的径流调节[6],长江水沙条件发生了重大改变[7],驱动着荆江—洞庭湖江湖关系的重构,在很大程度上影响了洞庭湖的洲滩演变及其地表覆盖变化[8-9],并由此给湖区带来一系列生态环境问题。

本文基于20世纪30年代以来10多个时段的历史地形图和中高分辨率航天航空遥感数据,分析民国中期以来洞庭湖区湖泊洲滩时空演变特征,旨在为合理开发利用洞庭湖洲滩湿地资源、服务长江经济带生态修复和环境保护提供客观资料。

1 研究区概况

洞庭湖区位于荆江南岸(110°40'~113°10'E,28°30'~30°20'N),东、南、西三面环山,形如马蹄形盆地。湖区北部广阔的冲积平原以荆江为界,地势北高南低、西高东低,由荆江南岸向南倾斜至南洞庭湖滨,高差15~20 m,故湖区呈北水南侵; 湖泊底部西高东低,西洞庭湖的七里湖、目平湖湖底高程约29~31 m,南洞庭湖多在26~28 m之间,东洞庭湖为22~24 m,故湖内为西水东流。

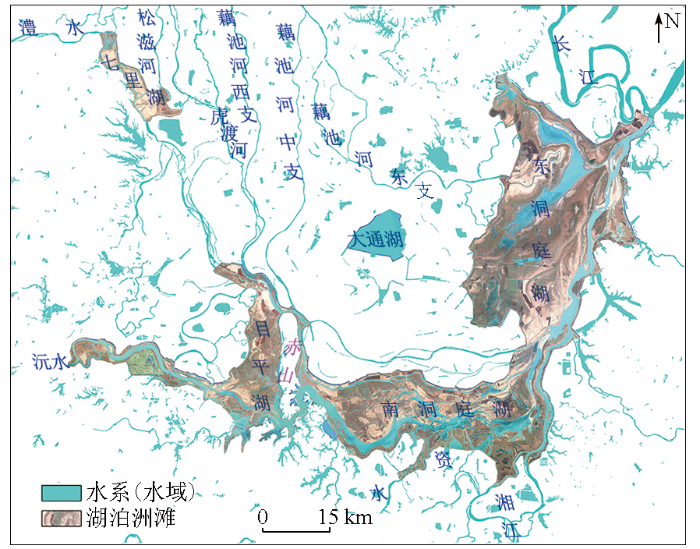

洞庭湖是长江中下游季节性水位涨落特别明显的吞吐型调蓄湖泊。据2021年《中国河流水沙公报—2020》[16]记载,洞庭湖流域面积为262 891.12 km2,占长江流域总面积14.70%; 洞庭湖多年年均水量为2 843×108 m3,占长江年均总水量31.83%。根据城陵矶水文站1956年以来每日水位实时监测数据统计,洞庭湖多年平均水位25.57 m(吴淞基面,下同),年内最大水位变幅为16.07 m(1999年),最小水位变幅为8.78 m(2011年); 历年最高水位35.94 m(1998年8月20日),最低水位17.06 m(1957年1月27日),多年水位变幅达17.98 m。大幅度的水位涨落使得洞庭湖形成了湖水消落区广阔、洲滩面积变化大等特点[17]。本文主要研究湖泊洲滩分布区域(图1)。

图1

图1

洞庭湖地理位置与现代洲滩分布

Fig.1

Geographic location of Dongting Lake and distribution of modern bottom land

2 信息源与技术方法

2.1 信息源

研究中利用的资料包括民国中期以来各类历史地形图、航空和航天遥感影像等,原则上每10 a选用1个时段的信息源,构成了1938—2018近80 a来较完整的时间序列。

地形图资料包括20世纪30,40,50和70年代4个时段,20世纪30年代的地形图共2套,分别是国民政府测制的洞庭湖区地形图(1931—1935年)和日本国陆地测量部参谋本部测制的洞庭湖区地形图(1935—1939年); 40年代地形图为中华民国国民政府测制(1947—1949年); 50年代地形图依据1954年11—12月苏联航摄的黑白航片调绘; 70年代地形图为1974—1978年测制。

研究中选用的遥感数据包括10个时相,分别是1954年10—12月苏联航摄的黑白航片(DOM数据)、1968年11—12月 “锁眼”(KH-4B)卫星影像、1973年12月8日和1978年12月24日MSS数据、1988年12月6日和1998年12月20日TM数据、2008年12月10日CBERS-1数据、2014年10—12月的真彩色航片(DOM数据)和2018年12月20日GF-1多光谱波段卫星数据。上述遥感影像对应城陵矶水位基本在20~21 m之间,较好地反映了枯水期洞庭湖洲滩分布情况。

2.2 技术方法

2.2.1 信息源的处理

1)历史地图/地形图处理。研究中对采用的20世纪30年代和40年代的历史地形图均进行了配准纠正,以2014年1∶1 000航摄正射影像图为平面控制,通过选取同名地物点,采用多项式纠正模型,在ERDAS Imagine支持下完成。对20世纪50年代与70年代地形图,则直接转换为大地2000坐标系、1985国家高程基准。

2)遥感影像处理。1954年航空摄影像片系测绘部门制作的正射影像图,统一转换为大地2000坐标系。本文利用的卫星影像类型繁多,分辨率相差大,影像处理时以重采样后的2014年航摄影像为平面控制,基于星历参数和1∶50 000 DEM数据建立物理模型予以纠正。纠正后的各类卫星影像统一到大地2000坐标系,空间分辨率按15 m重采样。

2.2.2 洲滩信息提取

地形图上清晰标绘了洲滩地物类型,可直接圈定。针对遥感影像,湖泊水体几乎吸收了近红外(NIR)和短波红外(SWIR)波段的全部能量,使之反射率很低[18],故采用NIR或SWIR单波段阈值法便能较好地识别并提取水体信息。因此,利用遥感影像提取洲滩信息时,首先采用人机交互方式圈定湖泊边界,并以此为对象进行掩模处理,剔除非湖泊区域; 然后采用K-Means 聚类分析的非监督分类方法提取水面信息; 最后基于水面与洲滩在湖泊中区域互补特征圈定洲滩信息。

3 结果分析

3.1 不同时段洲滩空间分布

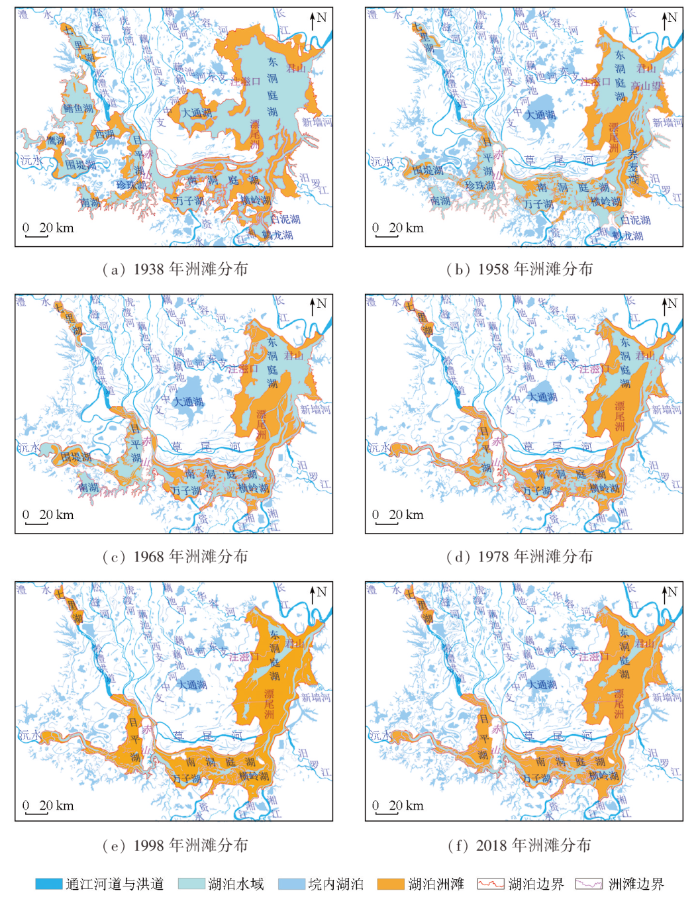

洞庭湖的面积和洲滩不断变化,两者相互联系,彼此影响。周边水流入洞庭湖后沉淤落沙形成的洲滩为围湖垦殖准备了条件,湖泊面积不断萎缩,与此同时泥沙淤积空间因萎缩的湖泊受限,进一步加速了洲滩的发育。其结果是老的高位洲滩因围垦而消失,新的洲滩又在原为湖泊水域的区位不断延伸并抬高。依据各时段地形图和遥感影像解译,不同时段洲滩空间分布不同(图2)。

图2

图2

1938年以来主要历史时段洲滩空间分布

Fig.2

Spatial distribution of bottomland during major historical periods since 1938

民国时期洞庭湖区地形图显示,1938年东洞庭湖西抵华容县城、注滋口,大通湖与其连为一体,北部受长江、华容河、藕池河东支泥沙影响,淤积了宽约15 km的边滩,沿湖泊周边环绕,东部新墙河形成三角洲沉积,南部漂尾洲仅见雏形。南洞庭湖呈现湖域与堤垸穿插交织特征,尚未成型的草尾河两侧河流冲积明显,万子湖形成环带状边滩沉积,横岭湖周边形成广阔洲滩,湘江沿岸延绵超过60 km边滩; 西洞庭湖包括鳝鱼湖、西湖、鹰湖、围堤湖、南湖,以及现今仍然存在的七里湖和目平湖,湖面辽阔,洲滩主要分布于各湖泊的周边区域,呈环带状展布(图2(a))。

其后,湖泊周边高位洲滩被围垦,如大通湖北部围挽孤儿垸、同兴垸、安福垸,西洞庭湖挽筑官致障、新思障、仁义障等,泥沙淤积于缩小的湖域中,洲滩明显扩展。至20世纪50年代末期,东洞庭湖的大通湖由通江湖泊分离为垸内湖泊,其北部高位洲滩已被围垦为广阔堤垸(钱粮湖垸、建新农场、君山垸),南部漂尾洲向北延伸至湖泊中央的高山望一带; 南洞庭湖“沧海桑田”,北部草尾河沿岸洲滩被围垦为堤垸(南大膳垸、茶盘洲垸、双华垸、永胜垸等),南部万子湖与横岭湖之间的堤垸被湖垸置换,鹤龙湖因围垦而从南洞庭湖分离,洲滩呈侵染状分布,主要是沅江、湘江故道河口三角洲和湘江边滩的残留; 西洞庭湖变化明显,鳝鱼湖、西湖、鹰湖等不见踪影,珍珠湖并入目平湖,此时的洲滩主要分布于淞澧洪道的入湖部位,围堤湖西部的沅江河口三角洲进一步发育(图2(b))。

据美国锁眼军事卫星KH-4B影像解译,1968年东洞庭湖北西部的高位洲滩被进一步围垦,南洞庭湖东部的荞麦湖被围垦为屈原农场,西洞庭湖南部的南湖成为垸内湖泊,湖内洲滩继承了20世纪50年代的发展趋势,各河口三角洲向湖中延伸,湖泊周边的边滩向湖泊中央发展(图2(c))。

进入20世纪70年代末期,东洞庭湖东、西两侧新老高滩被围挽殆尽,南洞庭湖因茶盘洲的围挽大幅减小,西洞庭湖的围堤湖因垦殖而消失。此时,藕池河东支河口三角洲(新洲)初具规模,漂尾洲前沿已抵达君山附近,南洞庭湖和目平湖的洲滩迅速扩展(图2(d))。

1980年5月,水利部决定停止围垦洞庭湖。但由于湖面已大幅萎缩,进入洞庭湖的泥沙淤积空间受限,其后40 a洲滩扩张特别明显。至1998年12月,空间上表现为藕池河东支河口三角洲和漂尾洲快速推进,东洞庭湖水域面积进一步缩小; 七里湖与目平湖难见湖泊水域,呈现“江南草原”景观,俨然成为一个蓄水极其有限的泄洪区; 南洞庭湖北胜洲、灯塔洲南延,古湘江与沅水三角洲连为一体,万子湖、横岭湖水面锐减(图2(e))。

1998年洞庭湖特大洪涝灾害之后,特别是2003年三峡水库运行后,洞庭湖水沙条件发生了重大变化。随着退田还湖与清淤疏浚工程的实施,洞庭湖水域面积呈逐渐扩大趋势,洲滩缓慢萎缩,主要表现为东洞庭湖磊石以下湘江段边滩、南洞庭湖中部洲滩以及目平湖沅水三角洲的局部退缩(图2(f))。

3.2 洲滩面积时序变化

表1 1938年以来洞庭湖洲滩面积变化

Tab.1

| 时间 | 水位 /m | 东洞庭湖 | 南洞庭湖 | 西洞庭湖 | 合计 | 洲滩占湖 泊比例/% | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 湖泊面积/ km2 | 洲滩面积/ km2 | 湖泊面积/ km2 | 洲滩面积/ km2 | 湖泊面积/ km2 | 洲滩面积/ km2 | 湖泊总 面积/km2 | 洲滩总 面积/km2 | |||

| 1938年 | 枯水位 | 2 130.02 | 756.38 | 1 349.66 | 554.68 | 1 083.43 | 269.95 | 4 563.11 | 1 622.17 | 35.55 |

| 1948年 | 2 057.12 | 960.06 | 1 297.20 | 479.47 | 1 038.15 | 316.22 | 4 392.47 | 1 556.89 | 39.97 | |

| 1958年 | 1 498.57 | 640.57 | 1 095.19 | 316.66 | 609.05 | 119.96 | 3 202.81 | 1 101.26 | 34.38 | |

| 1968年 | 1 494.49 | 782.42 | 931.18 | 314.37 | 604.13 | 192.51 | 3 029.80 | 1 355.41 | 44.74 | |

| 1978-12-24 | 20.67 | 1 307.42 | 758.46 | 911.74 | 439.21 | 488.68 | 192.66 | 2 707.84 | 1 441.94 | 53.25 |

| 1988-12-06 | 20.42 | 1 307.18 | 981.85 | 900.05 | 489.74 | 486.17 | 246.74 | 2 693.40 | 1 771.96 | 65.79 |

| 1998-12-20 | 20.66 | 1 307.18 | 1 065.45 | 898.89 | 650.85 | 486.17 | 305.41 | 2 692.24 | 2 077.90 | 77.18 |

| 2008-12-26 | 20.97 | 1 307.18 | 1 056.14 | 901.29 | 601.66 | 494.27 | 276.67 | 2 702.74 | 1 990.51 | 73.65 |

| 2018-12-27 | 20.26 | 1 307.18 | 1 046.50 | 901.29 | 579.76 | 494.27 | 279.96 | 2 702.74 | 1 962.28 | 72.60 |

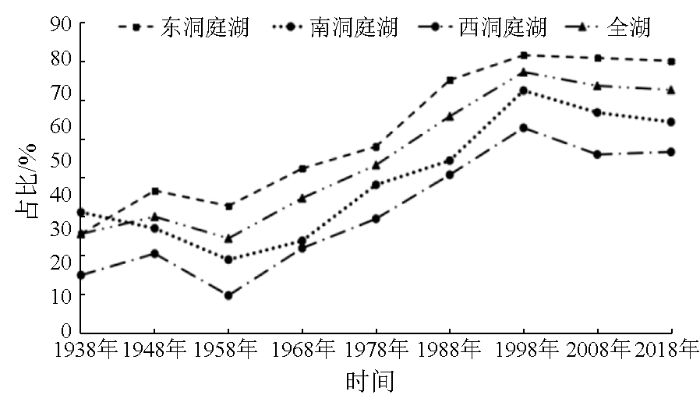

图3

图3

1938年以来洲滩面积占比时序变化

Fig.3

Temporal change in proportion of bottomland area since 1938

不同时段洲滩占比的时序变化不同,大体可分为4个阶段。1938—1948年间,洲滩明显扩张,湖泊中洲滩总面积占比由35.55%增加到39.97%,年均增加0.44%。本阶段因高滩围挽致使湖泊总面积减少,即泥沙淤积场所缩小,洲滩占比扩大。

1948—1958年间,洲滩相对减少,洲滩总面积由1 556.89 km2减少到1 101.26 km2,湖泊中洲滩占比由39.97%减少到34.38%,年均减少0.56%。洲滩面积减小缘于湖泊中高位洲滩的大幅围垦,其结果是湖泊总面积呈陡崖式萎缩,由4 392.47 km2减少到3 202.81 km2,没被围垦的湖泊还来不及淤积,湖泊中洲滩占比相对减少。

1958—1998年间,洲滩显著扩张,其面积占比由34.38%增加到77.18%,年均增加1.07%。按湖泊总面积变化情况,本阶段分为前、后2个时段,即前一时段(1958—1978年),湖泊总面积由3 202.81 km2减少到2 707.84 km2,洲滩总面积由1 101.26 km2增加到1 441.94 km2,年均增加17.03 km2,即高位洲滩被围垦的同时,湖泊中的洲滩仍在明显扩张; 后一时段(1978—1998年),洞庭湖总面积基本稳定,此时泥沙淤积于封闭湖域,致使洲滩快速扩张,洲滩面积由1 441.94 km2增加到2 077.90 km2,年均增加31.80 km2。

1998—2018年间,洲滩缓慢萎缩,湖泊中洲滩占比由77.18%减少到72.60%,年均减少0.23%。本阶段湖泊面积略有扩大,洲滩面积轻微缩小,由2 077.90 km2减少到1 962.28 km2,年均萎缩面积5.78 km2。引起洞庭湖洲滩缓慢萎缩有多方面原因,除了三峡水库运行对洞庭湖水沙条件产生的制约,湖砂开采、流域内水土流失防治等也起到了一定作用。

4 结论

本文基于1930年以来10多个时段的历史地图和航天航空遥感数据,反演不同时段洞庭湖洲滩空间分布,构建近百年来洞庭湖洲滩面积时序变化,为研究洞庭湖演变和江湖关系变化、服务生态修复与环境保护提供了客观资料。

1)洞庭湖洲滩的空间发育主要表现为东洞庭湖藕池河东支河口三角洲和漂尾洲快速推进,南洞庭湖北部草尾河、嵩竹河一线因河流冲积致使北胜洲、灯塔洲南延,七里湖与目平湖的湖底因淤积而整体抬高,枯水期呈现“江南草原”景观。三峡水库运行后,洞庭湖洲滩缓慢萎缩,结束了数千年来洲滩扩张历史,表现为东洞庭湖磊石以下湘江段边滩、南洞庭湖中部洲滩以及目平湖沅水三角洲的局部退缩。

2)民国中期以来,洞庭湖洲滩总体呈扩张趋势,但不同时段洲滩增减程度不同: 1938—1948年间为明显扩张期,洲滩面积占比由35.55%增加到39.97%; 1948—1958年,因高位洲滩大幅围垦,洲滩面积相对萎缩,由1 556.89 km2减少到近百年来洞庭湖洲滩的最小面积1 101.26 km2,湖泊中洲滩占比减少到34.38%; 1958—1998年为洲滩显著扩张期,扩大到近百年来洲滩的最大面积2 077.9 km2,洲滩占比增加到77.18%,年均增加22.42 km2; 1998—2018年为洲滩缓慢萎缩期,洲滩面积减少到1 963.28 km2,占比降低到72.60%,年均萎缩5.78 km2。

3)洲滩是湖泊的水陆交错带和生态敏感带,查明洞庭湖洲滩的演变历史和时序变化对保护湖岸生态系统、生物多样性等具有重要的指导意义。三峡水库运行实行“冬蓄夏泄”的径流调节,将不断地重构江湖关系,进而影响洞庭湖的洲滩演变,对此有待进一步研究。

参考文献

水位波动对洞庭湖洲滩潜流带水热传输影响

[J].

Influence of water level fluctuation on water and heat transfer in the island riparian zone of Dongting Lake

[J].

湖南省洞庭湖区水文地质工程地质综合评价报告

[R].

Comprehensive evaluation report on hydrogeology and engineering geology of Dongting Lake area in Hunan Province

[R].

近400多年下荆江河段古河道演变过程及特征

[J].

Evolution process and characteristics of lower Jingjiang paleo-channel in recent 400 years

[J].

三峡水库消落区生态环境现状及生物治理技术

[J].

The status and bioremediation technology of ecological environment in water-level-fluctuating zone of the Three Gorges Reservoir

[J].

三峡水库运行前后洞庭湖水资源量变化

[J].

Changes of Water Resources amount in Dongting Lake before and after the operation of the Three Gorges Reservoir

[J].

洞庭湖区湖泊洲滩地表覆盖变化

[J].

Land cover change on beach of Dongting Lake’s beach

[J].

近十年洞庭湖流域生态环境状况时空动态特征及影响因素

[J].

Temporal and spatial dynamics of ecological environment in Dongting Lake basin in recent ten years and its influencing factors

[J].

洞庭湖区泥沙淤积分析

[J].

Analysis of sediment deposition in Dongting Lake area

[J].

近代洞庭湖三角洲发育特征

[J].

The development character of Dongting Lake’ deltas in neoteric time

[J].

洞庭湖泥沙淤积与洲滩变化研究

[J].

Study on sediment deposition and beach change in Dongting Lake

[J].

东洞庭湖近期冲淤演变分析

[J].

Processes of East Dongting Lake in recent period

[J].

2022特枯年洞庭湖区洲滩面积变化特性分析

[J].

Analysis on beach and flat area change characteristics in Dongting Lake area in 2022 extreme dry year

[J].

长江通江湖泊演变及其影响效应研究进展

[J].

DOI:10.11988/ckyyb.20220304

[本文引用: 1]

在广泛查阅国内外相关文献的基础上,对长江中下游两大通江湖泊洞庭湖与鄱阳湖水沙输移规律、冲淤演变规律及对洪枯调控功能的影响这3个方面的研究进展进行了总结分析,并对当前研究中存在的不足提出了今后应加强的内容,主要包括:①自然和人为影响下两湖演变机制量化揭示,包括资料匮乏时期两湖的演变过程、各种自然因素对两湖冲淤演变的影响的识别、人类活动加剧时期两湖的自然冲淤过程等;②两湖未来长历时、大范围冲淤情势变化趋势预测,实现从两湖泥沙淤积总量预测到淤积时空分布格局变化预测转变;③两湖演变对洪枯调控功能影响的指标化评估,包括表征湖泊洪枯调控功能的指标研究及其与两湖未来不同冲淤情景的响应关系等方面。

Research advances in morphological evolution of lakes connecting the Yangtze River and its influences

[J].

联合历史地图与遥感技术的洞庭湖百年萎缩监测

[J].

Monitoring of Dongting Lake atrophy in the past 100 years by combining historical map and remote sensing technology

[J].

Remote sensing in hydrology and water management

[M].