0 引言

土地利用/土地覆盖变化(land use/land cover change,LUCC)是引起全球环境变化的重要组成部分和主要原因[1-

格尔木河流域位于柴达木盆地中南部,气候干燥、多风少雨、蒸发强烈,生态环境较为脆弱。作为柴达木国家级循环经济试验区的核心布局区,格尔木河流域带动了柴达木盆地西部地区矿产资源的开发利用和经济社会的发展。近些年来,由于青藏高原气候暖湿化,以及持续受到人类工程活动采卤的影响,格尔木河流域土地利用类型面积产生波动。目前对格尔木河流域LUCC的研究缺少长时间序列分析,驱动因子尚待明确[19-

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

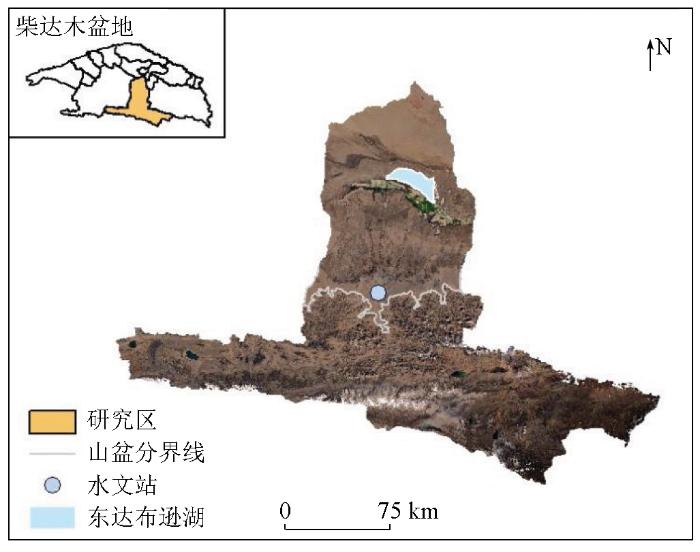

格尔木河是我国西北地区典型的内陆河流,也是柴达木盆地的第二大河流。研究区为该河流域(35°11'~37°48'N,91°43'~95°51'E)(图1)。依据山盆分界线与东达布逊湖,可将整个流域划分为3段:南部昆仑山段地貌复杂多样,海拔在3 000 ~6 000 m;中部冲洪积平原段位于山盆分界线附近,处于南部昆仑山地与北部平原区之间,海拔在2 720~3 100 m;北部平原区段南抵东达布逊湖,从冲湖积-湖积平原延伸至中心盐类沉积平原,地势平坦开阔,海拔在2 675~2 700 m。流域地处内陆极端干旱高寒气候区,多年平均气温4.88 ℃,多年平均降雨量42.29 mm,多年平均蒸发量2 626.94 mm,相对湿度35%。格尔木河流域植被为荒漠半荒漠植被,整体植被覆盖度较低,归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)范围为0.2~0.4。格尔木市作为青海省的第二大城市,是海西蒙古族藏族自治州的经济中心,据统计,2022年格尔木市城镇人口20.07万人,国民生产总值占海西蒙古族藏族自治区比重的52.99%[22-23]。

图1

1.2 数据源

本研究选用1980—2020年格尔木河流域土地利用/土地覆盖遥感监测数据(分类系统如表1所示),数据来源于中国科学院地理科学与资源研究所(

表1 格尔木河流域土地利用/覆盖分类系统

Tab.1

| 序号 | 一级类型 | 含义 |

|---|---|---|

| 1 | 耕地 | 种植农作物的土地 |

| 2 | 林地 | 生长乔木、灌木、竹类,以及沿海红树林地等林业用地 |

| 3 | 草地 | 以生长草本植物为主,覆盖度在5%以上的各类草地 |

| 4 | 水域 | 天然陆地水域和水利设施用地 |

| 5 | 建设用地 | 城乡居民点及其以外的工矿、交通等用地 |

| 6 | 未利用土地 | 目前还未利用的土地,包括难利用的土地 |

2 研究方法

2.1 土地利用动态变化指标

为表征研究区内各土地类型在特定时间段内的动态变化速率,本研究选取单一土地利用动态度(K)[26]表示各土地类型的年均变化程度,其公式为:

式中:

2.2 土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵是用来衡量研究区内2种土地利用类型间相互转化的方向与面积的主要方法[27],计算公式为:

式中: S为土地面积; i和j(i,j=1,2,…,n)分别为研究期初期和末期的土地利用类型; n为研究区土地利用类型数量,本研究中n=6;

2.3 地块破碎度评价指标

为评价流域各土地类型破碎度,本研究从景观生态学角度出发,分别从面积、形状和分布3方面选取3个指标来表征。

1)面积破碎指标: 斑块密度(patch density,PD)。其数值与面积破碎程度成正相关关系,值越大,破碎程度越高,单位是个/hm2,公式为:

式中: n为某土地类型地块数; A为总面积。

2)形状破碎指标: 面积加权形状指数(area-weighted mean shape index,AWMSI)。该指数综合反映地块形状与面积的关系,值越大,破碎化程度越高,公式为:

式中: Pi为地块周长; ai为地块面积。

3)分布破碎指标: 破碎化指数(fragmentation index,FS)。该指数直接评价破碎化程度,值越大,破碎化程度越高,公式为:

2.4 相关性分析

皮尔逊相关性系数(r),又称皮尔逊积矩相关系数,被广泛用于度量2个变量间的相关程度,其值介于-1与1之间。当r为正值时,则因子呈正相关,反之呈负相关; r的绝对值反映因子相关程度的大小,值越大表明两因子的相关程度越大,反之越小。其公式为:

式中: xi和yi(i=1,2,…,n)分别为2个变量第i年的值;

3 结果与分析

3.1 土地利用结构及变化分析

3.1.1 土地利用类型时空变化特征

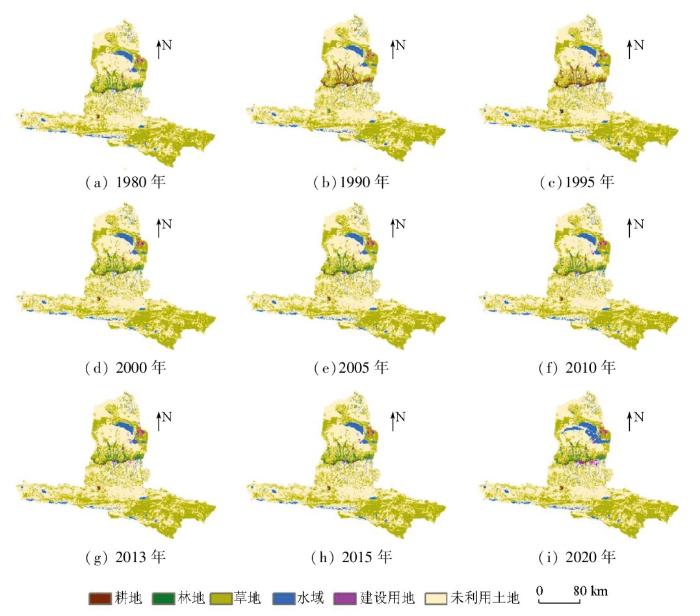

图2

图2

格尔木河流域土地利用类型年际空间分布图

Fig.2

Inter-annual spatial distribution of land use types in the Golmud River basin

表2 格尔木河流域土地利用类型年际面积及占比

Tab.2

| 年份 | 统计类型 | 耕地 | 林地 | 草地 | 水域 | 建设用地 | 未利用土地 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1980年 | 面积/km2 | 84.90 | 629.00 | 13 122.06 | 1 299.87 | 94.80 | 21 132.31 |

| 比重/% | 0.23 | 1.73 | 36.09 | 3.57 | 0.26 | 58.11 | |

| 1990年 | 面积/km2 | 88.16 | 629.00 | 13 120.01 | 1 265.15 | 97.15 | 21 163.48 |

| 比重/% | 0.24 | 1.73 | 36.08 | 3.48 | 0.27 | 58.20 | |

| 1995年 | 面积/km2 | 88.80 | 628.86 | 13 126.72 | 1264.00 | 87.30 | 21 167.49 |

| 比重/% | 0.24 | 1.73 | 36.10 | 3.48 | 0.24 | 58.21 | |

| 2000年 | 面积/km2 | 90.50 | 633.43 | 13 117.92 | 1265.46 | 113.07 | 21 142.56 |

| 比重/% | 0.25 | 1.74 | 36.07 | 3.48 | 0.31 | 58.14 | |

| 2005年 | 面积/km2 | 94.35 | 629.42 | 13 097.39 | 1 284.10 | 135.92 | 21 122.00 |

| 比重/% | 0.26 | 1.73 | 36.02 | 3.53 | 0.37 | 58.09 | |

| 2010年 | 面积/km2 | 94.34 | 629.59 | 13 095.02 | 1 293.69 | 136.20 | 21 114.11 |

| 比重/% | 0.26 | 1.73 | 36.01 | 3.56 | 0.37 | 58.06 | |

| 2013年 | 面积/km2 | 94.35 | 628.65 | 13 095.00 | 1 235.49 | 170.25 | 21 139.42 |

| 比重/% | 0.26 | 1.73 | 36.01 | 3.40 | 0.47 | 58.13 | |

| 2015年 | 面积/km2 | 94.35 | 629.42 | 13 096.50 | 1 298.53 | 134.72 | 21 109.66 |

| 比重/% | 0.26 | 1.73 | 36.02 | 3.57 | 0.37 | 58.05 | |

| 2020年 | 面积/km2 | 94.19 | 603.55 | 12 993.70 | 1 791.95 | 251.62 | 20 627.85 |

| 比重/% | 0.26 | 1.66 | 35.73 | 4.93 | 0.69 | 56.73 |

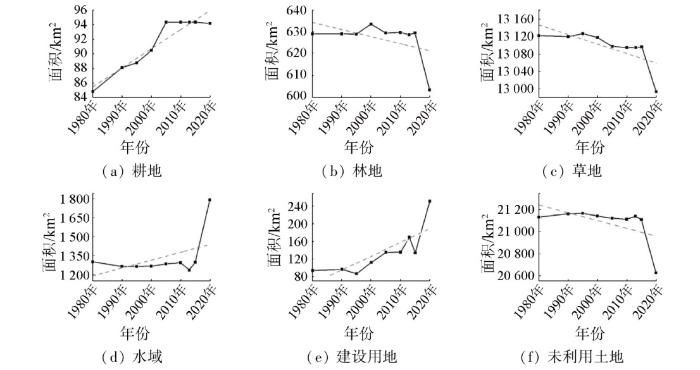

从时间尺度来看(图3,图4),格尔木河流域各土地类型年际变化具有以下特征: ①1980—2020年,耕地、水域和建设用地面积整体呈增加趋势,占比分别从0.23%,3.57%和0.26%增长至0.26%,4.93%和0.69%,而林地、草地和未利用土地面积整体呈缩减趋势,其占比分别从1.73%,36.09%和58.11%减少至1.66%,35.73%和56.73%,其中2015—2020年,林地、草地和未利用土地面积明显下降,水域和建设用地面积明显增加; ②从变化量看,1980—2015年各土地利用类型面积变化不大,结构较稳定,2015—2020年,水域和建设用地增加量明显,分别增加493.42 km2和116.90 km2,未利用土地和草地减少量明显,分别减少481.81 km2和102.80 km2; ③从动态度来看,1980—2020年,建设用地的面积变化最为剧烈,整体呈现增加趋势,水域在2015—2020年间呈现明显扩张变化,由于未利用土地与草地所占流域面积比例较大,尽管变化量大,但土地类型动态度较小,其动态变化幅度不大; ④2015—2020年间,各土地类型面积的变化量与动态度较1980—2015年变化显著。

图3

图3

格尔木河流域各土地利用类型年际变化

Fig.3

Inter-annual variation in land use types in the Golmud River basin

图4

图4

格尔木河流域各土地利用类型变化量与动态度

Fig.4

Amount of change and dynamic degree of various land use types in the Golmud River basin

3.1.2 土地利用类型转移特征

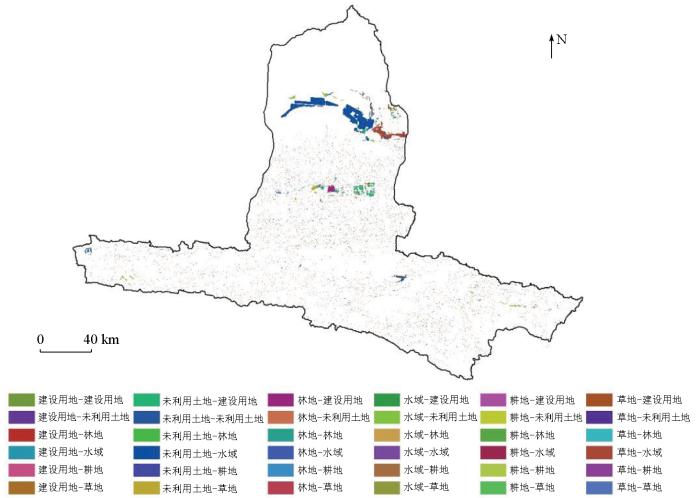

1980—2020年间格尔木河流域部分土地利用类型转移发生显著变化(表3、图5)。1980年流域内未利用土地转出面积最大(848.12 km2),主要向水域和草地转化; 草地的转出面积达420.52 km2,主要向未利用土地和水域转化; 林地的转出率最高(8.77%),主要向建设用地转化。2020年流域内水域转入面积最大(570.87 km2),主要为未利用土地转入; 未利用土地与草地的转出面积达343.69 km2和292.15 km2,建设用地转入率高达64.16%,主要为未利用土地转入。从空间变化可以看出(图5),1980—2020年流域内土地利用类型转移主要发生在中部与北部,其中2020年流域内水域的转入主要是盐田面积的增加,发生在东达布逊湖附近; 建设用地的转入主要发生在中部格尔木市区及北部盐田附近,流域南部山区主要是草地与未利用土地的相互转移。

表3 1980—2020年格尔木河流域土地利用转移矩阵

Tab.3

| 1980年 | 2020年面积/km2 | 转出量/km2 | 转出率/% | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 草地 | 耕地 | 建设用地 | 林地 | 水域 | 未利用土地 | |||

| 草地 | — | 3.17 | 25.45 | 17.44 | 107.51 | 266.94 | 420.52 | 3.20 |

| 耕地 | 1.43 | — | 1.80 | 0.30 | 1.35 | 0.55 | 5.43 | 6.39 |

| 建设用地 | 0.50 | 0.27 | — | 0.07 | 3.04 | 0.72 | 4.61 | 4.87 |

| 林地 | 12.70 | 6.26 | 24.13 | — | 2.71 | 9.37 | 55.18 | 8.77 |

| 水域 | 6.38 | 4.01 | 0.50 | 1.75 | — | 66.12 | 78.75 | 6.06 |

| 未利用土地 | 271.14 | 1.00 | 109.56 | 10.17 | 456.26 | — | 848.12 | 4.01 |

| 转入量/km2 | 292.15 | 14.72 | 161.45 | 29.73 | 570.87 | 343.69 | — | — |

| 转入率/% | 2.25 | 15.62 | 64.16 | 4.93 | 31.86 | 1.67 | — | — |

图5

图5

1980—2020年格尔木河流域土地利用转移空间分布图

Fig.5

Spatial distribution of land use transfer in the Golmud River basin from 1980 to 2020

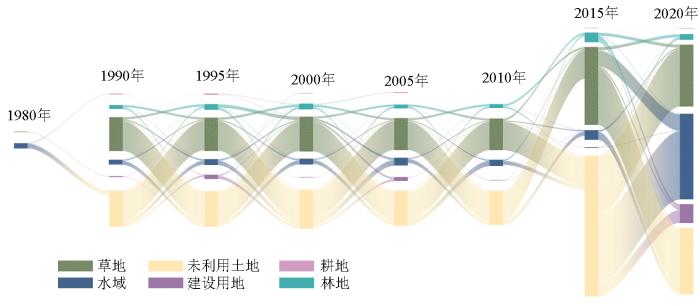

图6

图6

1980—2020年格尔木河流域土地利用转移轨迹

Fig.6

Trajectory of land use transfer in the Golmud River basin from 1980 to 2020

表4 2015—2020年格尔木河流域土地利用转移矩阵

Tab.4

| 2015年 | 2020年面积/km2 | 转出量/km2 | 转出率/% | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 草地 | 耕地 | 建设用地 | 林地 | 水域 | 未利用土地 | |||

| 草地 | — | 0.54 | 14.32 | 19.45 | 106.80 | 367.58 | 508.69 | 3.88 |

| 耕地 | 1.14 | — | 0.58 | 0.61 | 0.39 | 0.29 | 3.01 | 3.19 |

| 建设用地 | 2.50 | 0.56 | — | 0.17 | 2.32 | 1.02 | 6.57 | 4.87 |

| 林地 | 19.58 | 0.23 | 24.21 | — | 3.57 | 14.88 | 62.47 | 9.93 |

| 水域 | 8.86 | 0.43 | 0.43 | 2.37 | — | 52.53 | 64.63 | 4.98 |

| 未利用土地 | 374.21 | 1.09 | 83.95 | 13.99 | 445.46 | — | 918.70 | 4.35 |

| 转入量/km2 | 406.29 | 2.85 | 123.48 | 36.59 | 558.54 | 436.30 | — | — |

| 转入率/% | 3.13 | 3.03 | 49.07 | 6.06 | 31.17 | 2.12 | — | — |

3.1.3 地块破碎度总体情况

各土地类型破碎指标见表5,由表可知,1980—2020年研究区林地、草地与未利用土地的破碎程度加剧; 耕地、未利用土地的形状逐渐不规则,AWMSI分别由1.807 1和1.836 7增加至2.161 6和2.351 8; 未利用土地的分布趋于零散化,FS由41.606 0增加至44.165 8。

表5 格尔木河流域各土地类型破碎指标结果

Tab.5

| 类型 | 年份 | PD/(个·hm-2) | AWMSI | FS |

|---|---|---|---|---|

| 耕地 | 1980年 | 0.000 7 | 1.807 1 | 2.767 9 |

| 2000年 | 0.000 3 | 2.206 4 | 2.842 6 | |

| 2020年 | 0.000 4 | 2.161 6 | 2.794 0 | |

| 林地 | 1980年 | 0.002 7 | 2.939 1 | 7.771 5 |

| 2000年 | 0.002 7 | 2.921 8 | 7.725 3 | |

| 2020年 | 0.002 8 | 2.900 6 | 7.734 8 | |

| 草地 | 1980年 | 0.033 1 | 2.706 3 | 15.081 2 |

| 2000年 | 0.033 1 | 2.707 6 | 15.051 7 | |

| 2020年 | 0.033 4 | 2.713 2 | 14.049 6 | |

| 水域 | 1980年 | 0.007 7 | 2.345 5 | 4.769 4 |

| 2000年 | 0.007 3 | 2.380 8 | 4.704 1 | |

| 2020年 | 0.007 6 | 2.354 0 | 4.475 3 | |

| 建设用地 | 1980年 | 0.001 5 | 1.486 3 | 2.110 8 |

| 2000年 | 0.001 5 | 1.477 0 | 1.935 4 | |

| 2020年 | 0.003 4 | 1.458 3 | 2.016 3 | |

| 未利用土地 | 1980年 | 0.032 3 | 1.836 7 | 41.606 0 |

| 2000年 | 0.031 4 | 1.813 4 | 43.388 6 | |

| 2020年 | 0.018 3 | 2.351 8 | 44.165 8 |

3.2 土地利用变化驱动因子分析

3.2.1 驱动因子变化特征

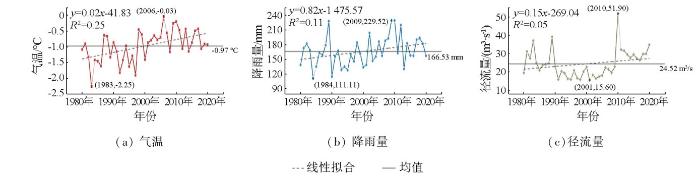

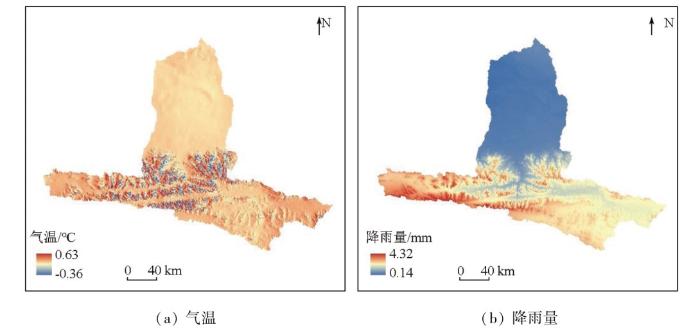

流域气象水文因子时间变化趋势如图7所示,1980—2020年年平均气温呈现明显的波动上升趋势,平均气温为-0.97 ℃,1983年年平均气温最低,2006年最高,相差2.22 ℃。1980—2020年年降雨量虽然有波动,但整体呈小幅上升趋势,多年平均降雨量达到166.53 mm,2009年降雨量最大,为229.52 mm,1984年最小,为111.11 mm。1980—2020年年径流量波动幅度较大,但上升趋势不明显,多年均值为24.52 m3/s,2010年最大(51.90 m3/s),2001年最小(15.60 m3/s)。由空间分布特征可以看出(图8),流域内气温变化率的总体分布不均匀,范围在-0.36~0.63 ℃/10 a; 降雨量均呈现增加趋势,变化率在-0.14~4.32 mm/10 a之间,低于我国西北地区增湿率(8.2 mm/10 a)[28],山区的降雨量增加幅度明显高于平原区。

图7

图7

格尔木河流域气象和水文因子年际变化图

Fig.7

Inter-annual variation of meteorological and hydrological factors in the Golmud River basin

图8

图8

格尔木河流域气温和降雨量变化趋势空间分布图

Fig.8

Spatial distribution of temperature and rainfall trends in the Golmud River basin

由图9可知,1980—2020年格尔木市的总人口数呈现缓慢增加的趋势,由5.90万人增加至13.83万人,这期间人口增长率达133.41%。1995—2020年地区生产总值由0.92×106万元增加至3.06×106万元,近25 a增长率达232.61%。整体来看,生产总值主要呈现“上升-减少-上升”的趋势,于2019年达最高(3.77×106万元)。

图9

图9

格尔木市总人口数和生产总值年际变化图

Fig.9

Inter-annual variation of total population and gross domestic product of Golmud City

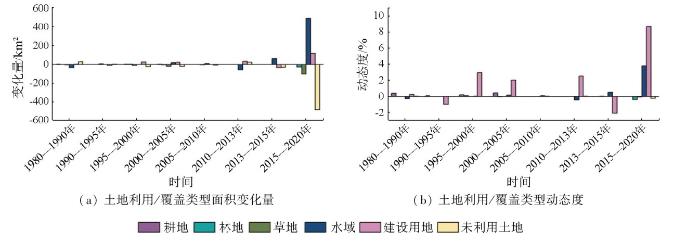

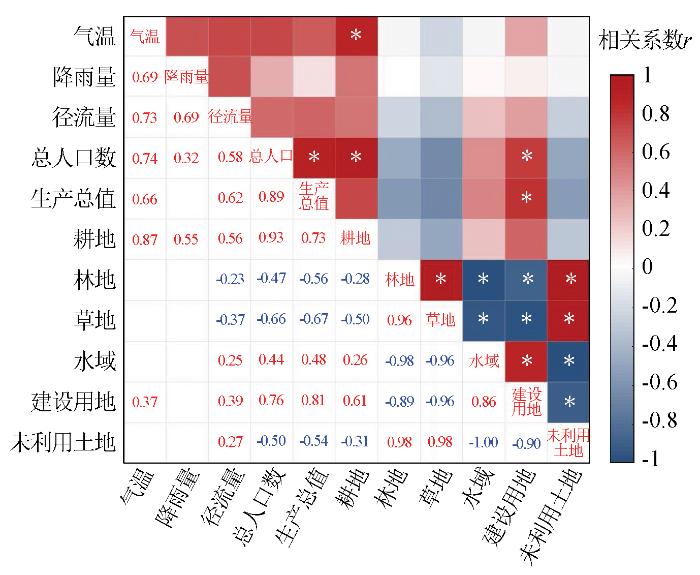

3.2.2 各土地利用类型驱动因子分析

皮尔逊相关系数(r)分析如图10所示(其中*代表p≤0.05),气温与耕地面积,总人口数与耕地、建设用地面积,生产总值与建设用地面积均在0.05的水平上呈显著性相关。其中,总人口数与耕地面积相关性极强,r为0.93,气温、生产总值与耕地面积呈现较强的正相关,r分别为0.87和0.73,表明耕地面积的变化与气温、人类活动都有很大的关联; 相较于总人口数与建设用地面积的相关性(r=0.76),生产总值与其相关系数更大(r=0.81),对比发现(图3、图9),建设用地面积与地区生产总值有相同的变化趋势,均以2013年、2015年为转折年份; 草地、未利用土地面积与人类活动因子(总人口数和生产总值)呈现负相关关系(r≤-0.5)。整体来看,1980—2020年间,格尔木河流域各土地类型面积与人类活动因子相关性较强,与气象、水文因子相关性较弱。

图10

图10

格尔木河流域各土地类型面积、人类活动及气象水文因子相关系数矩阵图

Fig.10

Matrix of correlation coefficients of area of various land types, human activities, and meteorological and hydrological factors in the Golmud River basin

4 讨论与结论

4.1 讨论

1)本研究中已对流域土地利用的时空变化特征和影响因素有了初步的研究,但受到数据限制,人类活动因子仅考虑了总人口数和生产总值,缺少开采量等工程活动数据,今后需进一步收集数据,以深入探究人类活动的变化特征及其对流域土地利用的响应。

2)1980—2020年流域内土地利用度不高,以未利用土地为主要用地类型,经调查发现存在土地荒漠化、水质咸化等生态环境问题,造成区内草地与未利用土地面积的转化显著。建议对流域实施生态环境分区管理,全面考虑区域地质条件、气候、经济等因素,最大化利用和管理土地资源,加强对流域内草地、林地等植被的保护,提高生态稳定性,促进流域生态与环境的协调发展。

4.2 结论

本文根据格尔木河流域1980—2020年土地利用类型进行时空变化分析,结合研究区气象水文与人类活动因子,探究其驱动因子,主要结论如下:

1)土地利用类型面积差异明显。1980—2020年格尔木河流域主要的土地利用类型为未利用土地与草地,占流域总面积92%以上,水域占比范围在3.40%~4.93%,主要分布在流域下游东达布逊湖附近,其他用地类型比例不到5%。

2)土地利用类型变化呈现前期缓后期快趋势。1980—2020年格尔木河流域耕地、水域和建设面积呈现增加趋势,林地、草地和未利用土地呈现减少趋势,2015—2020年各土地利用类型面积的变化量与动态度较前变化显著,水域和建设用地分别增加493.42 km2和116.90 km2,未利用土地和草地分别减少481.81 km2和102.80 km2。

3)土地利用类型面积转移显著。1980—2020年未利用土地转出面积最大(848.12 km2),主要向水域和草地转化,林地转出率最高(8.77%),主要向建设用地转化; 流域内各土地类型空间转移主要发生在中部与北部,水域的转入主要为人类活动盐田面积的增加,发生在北部东达布逊湖附近,建设用地的转入主要发生在中部格尔木市区及北部盐田附近; 林地、草地与未利用土地的破碎程度加剧,耕地、未利用土地的形状逐渐不规则,未利用土地的分布趋于零散化。

4)人类活动是流域土地利用类型变化的主要驱动因子。1980—2020年研究区各土地类型变化与人类活动因子(总人口数、地区生产总值)相关性较强,与气象水文因子相关性较弱; 其中,耕地面积与总人口数相关性极强(r=0.93),建设用地面积与地区生产总值相关性较强,呈现“上升-减少-上升”的相同趋势。

参考文献

基于SSP-RCP不同情景的京津冀地区土地覆被变化模拟

[J].

DOI:10.11821/dlxb202201016

[本文引用: 1]

如何实现自然与人文双重驱动下的特大城市群地区土地覆被变化的情景模拟,不仅是当前土地覆被变化研究领域的热点问题,也是城镇化可持续发展研究的核心主题之一。本文在对现有土地覆被变化情景模型缺陷进行分析和修正的基础上,构建了自然要素与人文要素耦合驱动的土地覆被情景曲面建模(SSMLC)方法。结合IPCC 2020年发布的共享社会经济路径(SSPs)与典型浓度路径(RCPs)组合的CMIP6 SSP1-2.6、SSP2-4.5和SSP5-8.5的气候情景数据,以及人口、GDP、交通、政策等人文参数,分别实现了SSP1-2.6、SSP2-4.5和SSP5-8.5情景下的京津冀土地覆被变化的情景模拟。模拟结果表明:SSMLC对京津冀地区土地覆被变化模拟的总体精度为93.52%;京津冀地区的土地覆被在2020—2040时段内的变化强度最高(3.12%/10a),2040年以后的变化强度将逐渐减缓;在2020—2100年间,建设用地增加速度最快,增加率为5.07%/10a。湿地的减少速度最快,减少率为3.10%/10a。2020—2100时段内的京津冀土地覆被在SSP5-8.5情景下的变化强度整体高于在SSP1-2.6和SSP2-4.5情景下的变化强度;GDP、人口、交通和政策等人文因子对京津冀地区耕地、建设用地、湿地和水体的影响强度高于对其他土地覆被类型的影响强度。研究结果证实了SSMLC模型能够有效模拟和定量刻画京津冀地区土地覆被空间分布格局在未来不同情景的时空变化趋势和强度,模拟结果可为京津冀协同一体化的国土空间优化配置与规划、以及生态环境建设提供辅助依据和数据支撑。

Simulation of land cover change in Beijing-Tianjin-Hebei Region under different SSP-RCP scenarios

[J].

DOI:10.11821/dlxb202201016

[本文引用: 1]

How to simulate the scenarios of land cover change, driven by climate change and human acitivities, is not only a hot issue in the field of land cover research, but also one of the core topics in the sustainable urbanization. A new method of scenarios of surface modeling in land cover (SSMLC) was developed to simulate the scenarios of land cover driven by the coupling of natural and human factors. Based on the climatic scenario data of CMIP6 SSP1-2.6, SSP2-4.5 and SSP5-8.5 released by IPCC in 2020 that combined the shared socio-economic paths (SSPS) and typical concentration paths (RCPs), the observation climatic data, the human data of population, GDP and transportation, the current data of land cover in 2020, and the related policies, scenarios of land cover in Beijing-Tianjin-Hebei (BTH) region are simulated under scenarios of SSP1-2.6, SSP2-4.5 and SSP5-8.5 during the periods of 2040, 2070 and 2100, respectively. The simulation results show that the overall accuracy of SSMLC in the BTH region is up to 93.52%. During the period from 2020 to 2100, change intensity of land cover in the BTH region is the highest (an increase of 3.29% per decade) between 2020 and 2040, and it would gradually decrease after 2040. Built-up land would have the highest increasing rate (an increase of 4.741% per decade), and the wetland would have the highest decreasing rate (a decrease of 2.64% per decade) between 2020 and 2100. The change intensity of land cover under the scenario SSP5-8.5 is higher than that under the scenarios of SSP1-2.6 and SSP1-2.6 between 2020 and 2100. The impacts of GDP, population, transportation and policies on the changes in cultivated land, built-up land, wetland and water body are generally higher than on other types of land cover. Moreover, the research results indicate that the SSMLC method could be used to explicitly project the changing trend and intensity of land cover under different sceaniros, which will benefit the spatial optimal allocation and planing of land cover, and could be used to obtain the key data for carrying out the eco-environment conservation measures in the BTH region in the future.

Global consequences of land use

[J].

DOI:10.1126/science.1111772

PMID:16040698

Land use has generally been considered a local environmental issue, but it is becoming a force of global importance. Worldwide changes to forests, farmlands, waterways, and air are being driven by the need to provide food, fiber, water, and shelter to more than six billion people. Global croplands, pastures, plantations, and urban areas have expanded in recent decades, accompanied by large increases in energy, water, and fertilizer consumption, along with considerable losses of biodiversity. Such changes in land use have enabled humans to appropriate an increasing share of the planet's resources, but they also potentially undermine the capacity of ecosystems to sustain food production, maintain freshwater and forest resources, regulate climate and air quality, and ameliorate infectious diseases. We face the challenge of managing trade-offs between immediate human needs and maintaining the capacity of the biosphere to provide goods and services in the long term.

Land system architecture:Using land systems to adapt and mitigate global environmental change

[J].

Effects of fire size and pattern on early succession in Yellowstone National Park

[J].

Local faces,global flows:The role of land use and land cover in global environmental change

[J].

Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation

[J].

西辽河流域通辽平原区地下水埋深与植被及土壤特征的关系

[J].

Relationship between groundwater depth and characteristics of vegetation and soil in Tongliao Plain

[J].

青藏高原土地利用/覆被时空变化特征

[J].

DOI:10.11988/ckyyb.20210470

[本文引用: 1]

在对公开的土地利用数据集精度评价的基础上,选用较高精度的青藏高原科学研究所300 m土地利用数据(简称TPDC_LUCC),采用土地利用时空分布和变化率等指标,分析青藏高原1992—2015年土地利用变化特征,并结合气候数据集及社会经济数据对土地利用变化归因进行了分析。结果表明:①公开数据集中,TPDC_LUCC数据集序列最长,精度最高,尤其是对耕地、城镇用地及水体分类精度较好;欧洲航天局300 m 土地利用数据(ESA_LUCC)对草地的分类精度最高,耕地精度最差;中国科学院空天信息创新研究院30 m土地利用数据(CASearth_LUCC)对冰川和城镇用地的分类较准确,未利用土地误差较大;②青藏高原草地分布最广,多年平均占比约70.02%,其次是沙地、裸地等未利用土地,约占15.81%;城镇用地扩张较快,1992—2005年、2005—2015年两期增长率分别是2.34%、4.69%;1992—2015年,青藏高原未利用土地的9.14%转为草地,灌丛和耕地的3.27%转为林地,冰川的5.5%转为水体;③1992—2018年,青藏高原平均气温上升了1.17 ℃,降水和气温增加,是东部区域草地、灌丛、林地增加的主要驱动因素,气温明显上升致使西北部冰川融化,城市化促使城镇用地增加、耕地减少,实施生态保护政策对青藏高原草地、林地的恢复有显著推动作用。

Spatial and temporal land use/cover change characteristics of Qinghai-Tibet Plateau

[J].

青藏高原土地利用与覆被变化的时空特征

[J].

Spatial and temporal characteristics of land use and cover changes in the Tibetan Plateau

[J].

喀斯特生态脆弱区猫跳河流域土地利用/覆被变化研究

[J].

Land use/cover change in ecologically fragile kast areas:A case study in Maotiaohe River basin,Guizhou China

[J].

渭河流域1980—2000年LUCC时空变化特征及其驱动力分析

[J].

Spatial-temporal characteristics of LUCC and driving factor analysis for the Wei River basin from 1980 to 2000

[J].

Hydrological response to land use and land cover changes in a sub-watershed of West Liaohe River basin,China

[J].

格尔木市盆地地区土地利用/覆盖变化时空演变

[J].

Spatial-temporal evolution of land use/cover change in Golmud Basin

[J].

格尔木市区土地利用动态遥感调查

[J].

Remote sensing investigation in the status of land utilization in Germo urban district

[J].

2022年格尔木市国民经济与社会发展统计公报

[EB/OL].

Statistical bulletin of the national economic and social development of Golmud City in 2022

[EB/OL].

海西州2022年国民经济和社会发展统计公报

[EB/OL].

Statistical bulletin of the national economic and social development of Haixi Prefecture in 2022

[EB/OL].

中国多时期土地利用土地覆被遥感监测数据集(CNLUCC)

[EB/OL].

Remote sensing dataset for land use and land cover monitoring over multiple periods in China(CNLUCC)

[EB/OL].

1 km monthly temperature and precipitation dataset for China from 1901 to 2017

[J].

土地利用动态变化研究方法探讨

[J].

Study on the methods of land use dynamic change research

[J].

DOI:10.11820/dlkxjz.1999.01.012

[本文引用: 1]

From the respect of the meaning and the researching contents of land use and cover change, the methods for land use change were analyzed. Further, the methods of establishing land use dynamic change model were mainly introduced. These models include land resources quantity change model, land resources environmental quality change model, land use degree change model, land use change regional diversity model, land use spatial change model and land requirement forecasting model.

利用马尔柯夫过程预测东陵区土地利用格局的变化

[J].

Forecast of land use pattern change in Dongling District of Shenyang:An application of Markov process

[J].