0 引言

目前,国内外学者利用如阈值法[11]、多元变化检测[12-13]、图像差分[14]、主成分分析和深度学习[15-16]等遥感变化监测方法,针对沿海地区变化图斑进行提取[17],并对提取的沿海区域变化图斑时空特征[18-

本文依托国产遥感影像数据,采用迭代加权多元变化检测算法(iteratively reweighted multivariate alteration detection,IR-MAD)结合目视解译的方法,以15 d一个周期的频率对我国约36万km2的沿海区域进行变化图斑提取及分类,同时进行变化图斑的时空特征分析,选取和构建景观格局指数对变化图斑进行景观格局演变特征分析,并分析变化图斑空间相关性,探索我国沿海区域变化的时空规律和景观格局现状,便于调节我国沿海区域经济发展和生态环境保护之间的关系,为我国海洋监管工作提供技术支撑和为我国沿海区域的环境保护工作提供基础保障。

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

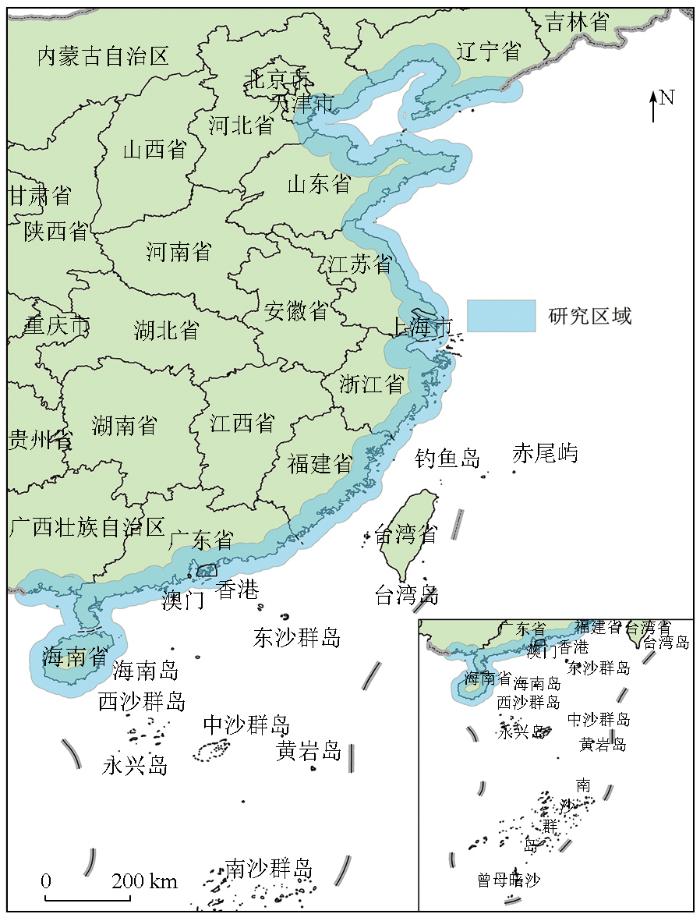

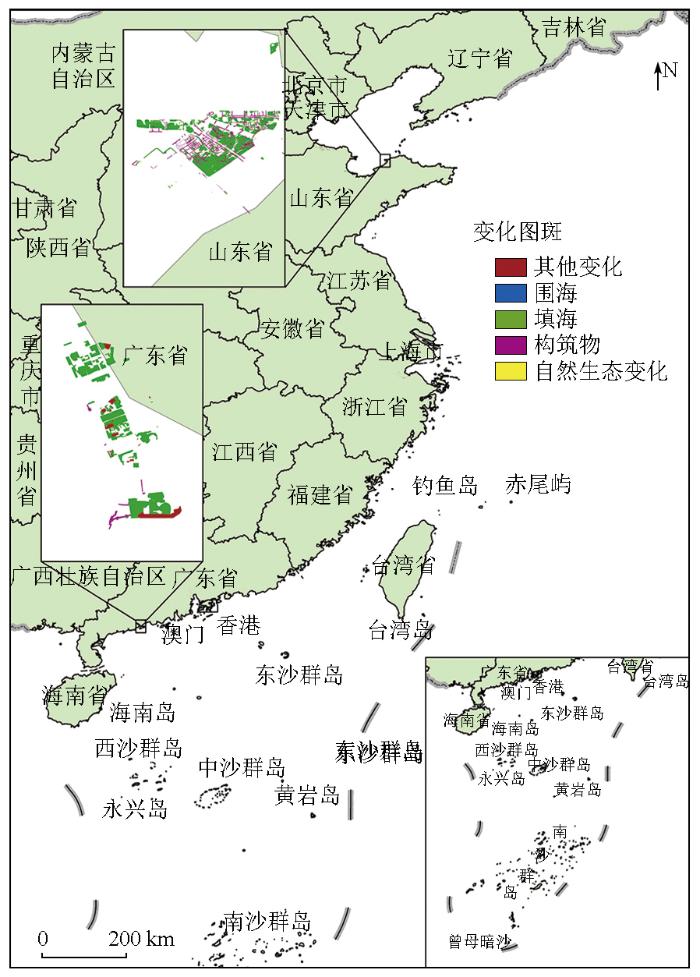

我国大陆海岸线长约1.8万km,岛屿海岸线长约1.4万km,横跨22个纬度带。为分析近年来我国大陆地区沿海区域变化情况,本研究选择11个沿海省市约36万km2沿海区域,将其划分为9个研究区进行变化图斑分析。其中将天津市、河北省2个地区合并为津冀地区,将上海市、江苏省2个地区合并为苏沪地区,研究区如图1所示。

图1

1.2 数据源及其预处理

研究数据源包括GF-1,GF-2,GF-6,ZY-3高分辨率遥感数据,时间跨度为2019年10月—2023年9月,同时收集其他传感器的遥感数据辅助研究。对数据进行大气校正、几何配准、调色、去云及阴影等预处理。数据源参数如表1所示。

表1 数据源卫星参数

Tab.1

| 参数 | GF-1 | GF-2 | GF-6 | ZY-3 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 光谱范 围/μm | 全色 | 0.45~0.90 | 0.45~0.90 | 0.45~0.90 | 0.45~0.80 |

| 多光谱 | 0.45~0.52 | 0.45~0.52 | 0.45~0.52 | 0.45~0.52 | |

| 0.52~0.59 | 0.52~0.59 | 0.52~0.59 | 0.52~0.59 | ||

| 0.63~0.69 | 0.63~0.69 | 0.63~0.69 | 0.63~0.69 | ||

| 0.77~0.89 | 0.77~0.89 | 0.77~0.89 | 0.77~0.89 | ||

| 空间分辨 率/m | 全色 | 2 | 0.8 | 2 | 2.1 |

| 多光谱 | 8 | 3.2 | 8 | 5.8 | |

| 重访周期/d | 4 | 5 | 2 | 5 | |

| 幅宽/km | 60 | 45 | 90 | 50 | |

2 研究方法

2.1 变化空间约束与变化图斑提取

2.1.1 基于水涯线的变化区域空间约束

我国实施的海岸带调查项目通常界定的调查界限为: 自海岸线起,向内陆方向扩展大约10 km的距离; 而向海洋一侧,则涵盖至水深达到10~15 m的等深线区域; 在河口地区,则是向陆延至潮区界,向海延至深水线或淡水舌。对以往收集到的海岸带变化图斑分布分析发现,海岸带变化多发生于水涯线附近,本研究重点关注近海区域变化情况,侧重于对海洋资源动态监管,因此本研究规定的海岸带范围为: 自瞬时水涯线向陆地延伸2 km,向海延伸3 km。根据水体反射特性,首先采用NDWI进行水陆分离,公式为:

式中

然后对NDWI采用自然间断点分级法得到分界阈值T1,与经验阈值T2求取平均值,作为最终的水陆分界阈值,经验阈值经多幅影像采样计算与研究者资料总结得到,不同类型地类对应的NDWI值如表2所示。

表2 不同类型地类NDWI经验值

Tab.2

| 类型 | 取值范围 |

|---|---|

| 干旱、非水性表面 | -1≤NDWI<-0.3 |

| 中度干旱区、水面 | -0.3≤NDWI< 0 |

| 洪水 | 0≤NDWI<0.2 |

| 水体 | -0.3<NDWI≤1 |

最后对分离出的水体区域标记连通域,剔除小面积连通域,保持水涯线细节的同时减少噪声干扰,基于水涯线向陆向海外扩建立缓冲区裁剪影像,减少陆地和海上变化的干扰。

2.1.2 变化图斑提取与分类

沿海区域的变化受自然过程和人为活动影响,变化类型复杂,形状不规则,监测频率要求高。IR-MAD算法是在平均绝对差算法(mean absolute differences,MAD)的基础上,结合期望最大化算法(expectation maximization,EM)提出的处理效率和检测精度都更高的变化检测方法,可以突出发生显著变化的像素,抑制背景噪声和微小变化的影响,可以有效用于具有复杂背景的海岸带变化监测中。IR-MAD算法的核心是基于多元统计分析的典型相关分析变换和EM算法,算法原理为设2幅影像分别为X=[X1,X2,…,Xp]T与Y=[Y1,Y2,…,Yp]T,对2幅影像进行MAD变换:

式中: a和b为一组线性变换系数; p为波段数; U和V为变量矩阵经过标准化后的方向向量; MADp为每个波段的地物变化强度。

根据中心极限定理,MAD变量趋近于混合高斯模型,则可以计算差异影像的卡方距离,位置为j的像元经过MAD变化后得到的新变量Tj满足自由度为S的卡方分布,即

式中:

变化图斑提取采用IR-MAD结合目视解译的方法,首先计算NDWI获取影像瞬时水涯线,利用水涯线构建缓冲区裁剪影像,剔除内陆和远海区域,提高变化检测效率; 采用IR-MAD算法得到卡方图,卡方图上值越大,表示该区域发生变化的可能性越大; 接着利用最大类间方差法计算阈值对卡方图进行分割,初步得到变化图斑; 最后对提取的变化图斑进行目视筛选,边界修正,得到最终的变化图斑。

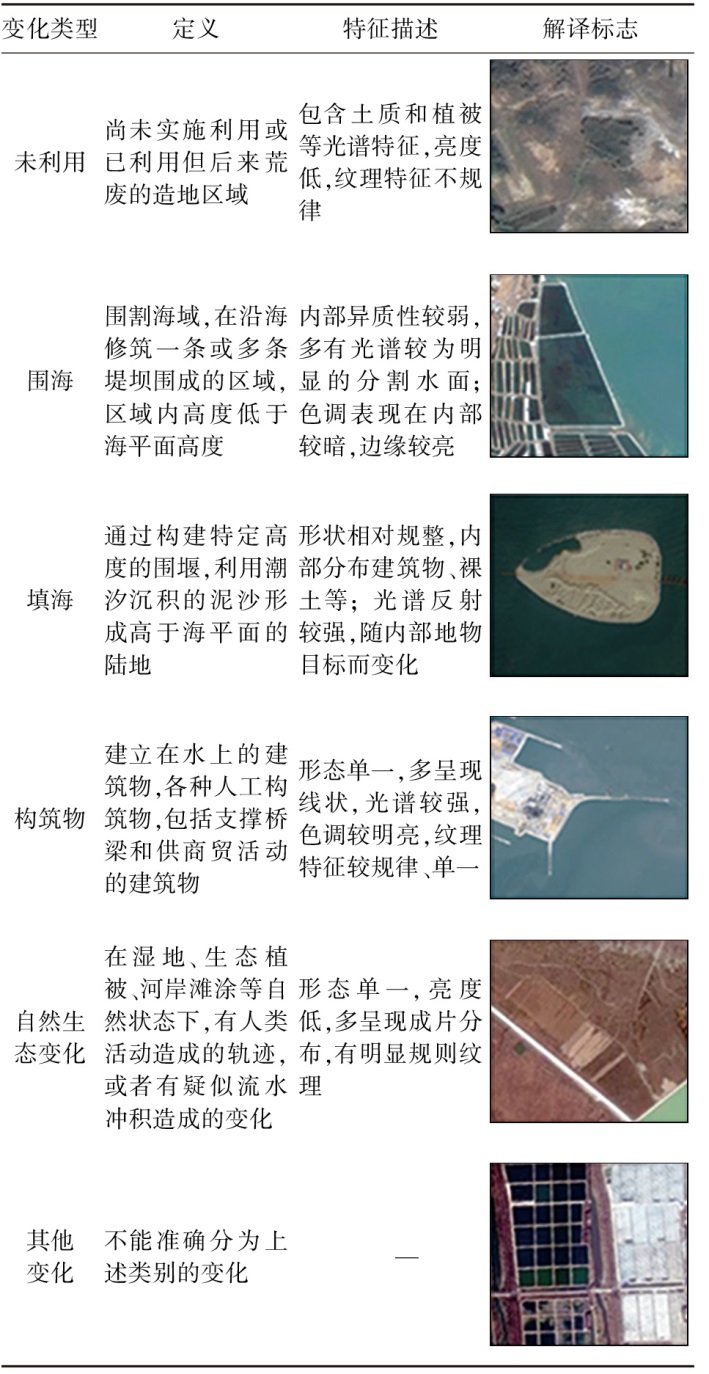

依据《海域使用管理法》《海域使用分类》(HY/T 123—2009)等文件,结合历史地形图和海图等数据,利用变化图斑在光谱与空间信息上的差异,深入分析其图谱特性,将变化图斑细分为未利用地、围海造地、填海造地、构筑物、其他人工变化及自然生态变迁等类型。建立起变化图斑使用类型的解译标志如表3所示。

2.2 变化图斑时空规律分析

为分析沿海变化图斑的时空特征、景观格局和空间相关性,采用质心转移轨迹、景观格局指数和全局莫兰指数对沿海区域进行定量化、空间化的分析。

2.2.1 时空特征分析方法

变化图斑质心迁移揭示沿海区域热点变化分布。均匀面积变化不引质心偏移,非均匀变化则致质心显著偏移。沿海区域动态变化可通过质心转移轨迹展现,质心的计算公式为:

式中: Xi和Yi为第i个变化图斑的重心坐标; Sti为第i个变化图斑的面积; n为变化图斑的总数目。

2.2.2 景观格局分析方法

变化图斑的景观格局分析从类型水平分析选取最大斑块指数(largest patch index,LPI)、聚合度(aggregation index, AI)和开发强度指数(development intensity index, DII)3个指数,其中LPI度量研究区域变化图斑的优势斑块类型; AI反映研究区域变化图斑的聚集指标,考察每种变化图斑类型间的连接性; DII反映人类干预下各个时期及不同变化图斑类型间的开发强度。景观水平分析选取香农多样性指数(Shannon’s diversity index, SHDI)、香浓均匀度(Shannon’s evenness index, SHEI)和蔓延度指数(contagion index, CONTAG)3个指数,SHDI反映图斑类型的多样性和复杂性; SHEI比较不同图斑类型的在面积或数量上的均匀程度; CONTAG反映景观中不同变化斑块类型的团聚程度和延展趋势。相应公式分别为:

式中: Smax为某一种变化图斑斑块类型中最大斑块的面积,km2; A为研究区域的总面积,km2; gii为同类变化图斑的相似邻接斑块公共边界长度,km; Sij为i类到j类变化图斑的面积,km2; n为变化图斑的总数目; Lj为j类图斑的该年份的海岸线长度,km; m为景观中变化图斑的类型总数; Pi为i类型变化图斑所占面积百分比; gik为i类型变化图斑和k类型变化图斑毗邻的数目。

2.2.3 空间相关性分析方法

沿海区域变化图斑之间存在紧密的空间相关性,使用全局莫兰指数(global Moran’s I)描述所有变化图斑在整个区域上与周围变化图斑之间的平均关联程度。计算公式为:

式中: n为变化图斑总个数; yi和yj分别为第i个变化图斑和第j个变化图斑属性值;

3 实验结果与分析

3.1 变化图斑提取与分类

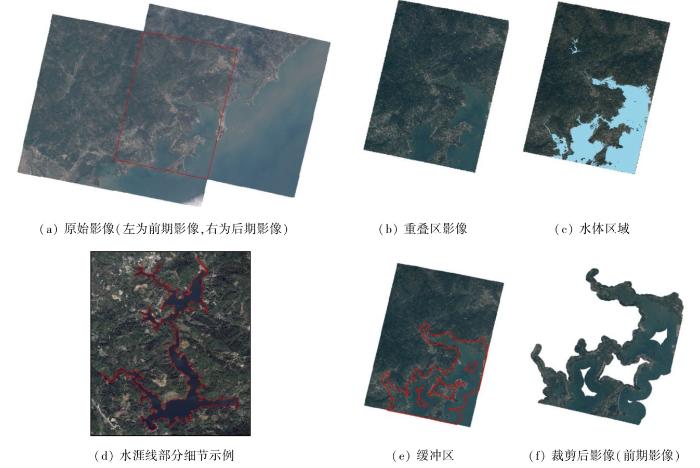

3.1.1 基于水涯线的变化区域空间约束

首先对影像进行配准,以前期影像为基准影像,采用特征点匹配法对前后期影像进行相对配准,确保前后时期的影像在空间上地物位置尽量一致,减少因为影像位置偏差导致的伪变化; 然后计算重叠区,对重叠区影像分别计算NDWI并进行水体提取,采用自然间断点分级法计算分界阈值,得到的最终阈值见表4。

表4 实验数据阈值

Tab.4

| 影像日期 | 自然间断点 分级法阈值 | 经验阈值 | 最终阈值 |

|---|---|---|---|

| 2020-10-27 | 0.202 416 | 0.2 | 0.201 208 |

| 2020-11-13 | 0.294 445 | 0.2 | 0.247 223 |

图2

3.1.2 变化图斑提取与分类

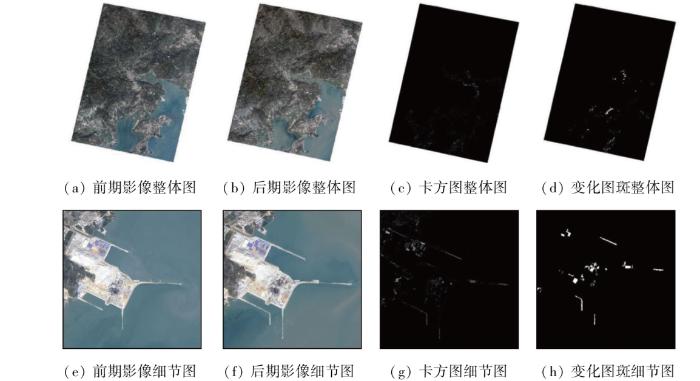

图3为变化图斑提取流程示例,使用IR-MAD算法生成卡方图以检测变化区域,通过Otsu阈值分割初步提取变化图斑,将提取的所有沿海区域变化图斑按照解译标志进行目视分类,并对分类的精度进行验证,以谷歌高清影像、海域使用确权数据、地形图和海岸带专项调查图件为验证基础数据,每期分别随机选择300个验证点,涵盖5 种利用类型,进行精度验证,精度指标为验证点的围填海定义类型与该点实际利用类型相符的个数占验证点总斑块数的百分比。统计每一期解译精度,如果解译精度高于90%,则认为该期类型分类满足本研究需要,否则对该期数据重新进行目视修正,直至精度高于90%为止,最终得到的解译精度范围在91%~95%之间,满足对变化图斑分析需要。

图3

采用IR-MAD结合目视解译的方法以15 d为1个周期的频率对我国约36万km2的沿海区域进行变化图斑提取及分类,整个沿海研究区域的变化图斑如图4所示。

图4

图4

变化图斑提取结果(审图号: GS京(2025)0941号)

Fig.4

Results of the extraction of change patches

整个沿海区域变化图斑总计41 622块,面积总和为56 314.865 km2,其中包括未利用变化图斑4块,面积共2.747 km2; 围海变化图斑271块,面积共1 109.603 km2; 填海变化图斑19 524块,面积共35 443.199 km2; 构筑物变化图斑19 861块,面积共11 226.882 km2; 自然生态变化图斑145块,面积共245.962 km2; 其他变化图斑1 817块,面积共8 286.469 km2。

3.2 变化图斑时空规律分析

由于未利用类型的变化图斑类型占比极少,无法进行常规分析,本文将其归类为其他变化,分析2020—2023年共41 622个围海等5类变化图斑。

3.2.1 变化图斑的时空特征分析

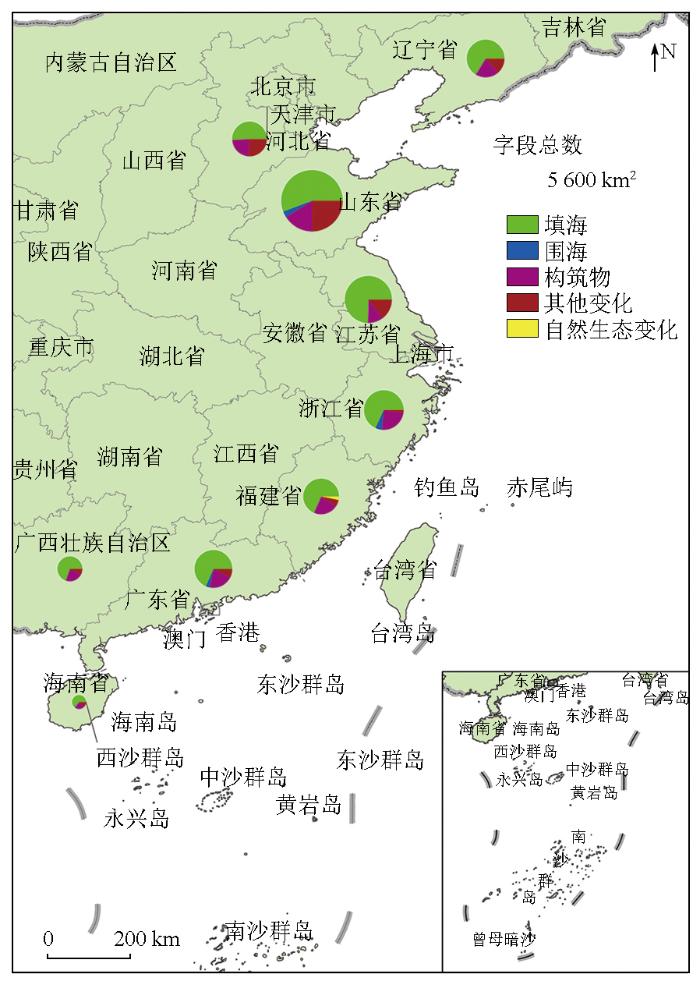

按照不同区域和类型对图斑面积进行统计分析得到的结果如图5所示。从变化总面积上可以看出,山东省4 a间的沿海区域变化图斑面积最大,占比27.5%; 其次是苏沪地区,占比16.1%; 最少是海南省,仅占比1.4%,相较于最多的省份变化面积占比少26.1百分点。从变化类型上看,大部分省份中填海类型占比最大,其次是构筑物类型,最少的自然生态变化类型。山东省拥有广阔的海洋资源,海岸线占全国1/6,伴随海洋经济规模的扩张,对海洋资源和空间的需求激增,因而沿海变化图斑数量与面积均显著。经济发展与人口增长是推动沿海区域变化图斑扩张的关键因素,社会经济快速发展与人口迁移加剧了土地与空间资源的需求,促使填海工程大规模进行,成为沿海变化的主要形式。

图5

图5

变化图斑类型面积分布(审图号: GS京(2025)0941号)

Fig.5

Distribution of the area of change patches

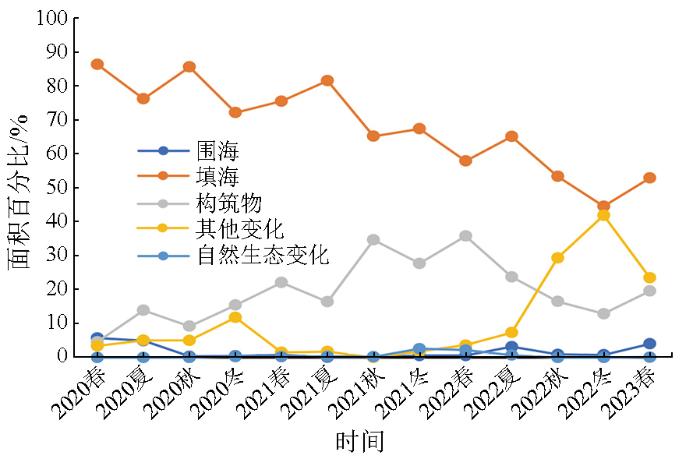

研究区变化图斑类型占比如图6所示。4 a间我国填海类型的变化图斑在沿海区域变化图斑类型中占比最高,其次是构筑物类型和其他变化类型的变化图斑,最少的为围海类型和自然生态变化类型的变化图斑。从类型占比上看,填海类型占比呈波动性下降趋势,在2020春季年占比最高,为86.09%,在2022年冬季占比达到最低,为44.46%。构筑物类型的围填海在2021年秋季和2022年春季出现了2个较高值,占比最高为35.71%,其他变化类型的变化图斑为整体上升的趋势,2022年冬季年占比达到最高,为41.80%,其他2种类型占比较少且变化不明显。沿海区域围海和填海类型的变化通常会破坏海洋生态环境和生物多样性,从而引发沿海区域环境问题,随着围填海行为法律法规的制定和执行以及人们对环境保护意识的增加,沿海区域填海类型的变化逐年减少。此外,我国沿海区域变化趋于多样化,优势变化图斑类型占比降低,多种变化图斑类型相互均衡。

图6

2020—2023年间土地利用变化呈现出显著的特点。主要变化类型集中在围海到填海的转换上,这一类型的图斑面积在所有研究区中均占据主导地位,且除海南省外,其他地区的此类变化面积均超过1 000 km2。此外,未利用土地向填海、构筑物及其他类型的转换也较为显著,而其余类型的图斑转换面积相对较小。为了满足土地需求,沿海地区普遍采取了围海养殖和填海造陆等措施。围海养殖不仅扩大了水产养殖规模,还间接促进了围海区域的土地开发。而填海造陆则直接将海域转变为陆地,用于城市扩张、工业建设等。大量未利用土地,如滩涂、荒地等被转化为填海、构筑物等类型,提高了土地利用效率。这种转换不仅缓解了土地资源的紧张状况,还促进了沿海地区的经济发展。

在9个研究区中,山东省的土地利用变化尤为显著。其未利用到构筑物、未利用到其他变化、围海到填海等类型的图斑面积均超过1 000 km2,表明山东省在土地开发和利用方面具有较高的活跃度和效率。相比其他地区,海南省的土地利用变化面积较小,这可能与海南省独特的地理位置、生态环境以及经济发展模式有关。尽管如此,海南省在未利用到填海等类型的转换上仍有一定规模,显示出其土地资源的有限性和开发潜力。具体沿海区域变化图斑土地利用转移情况如表5所示。

表5 各地区变化图斑土地利用转移面积

Tab.5

| 变化图斑转换类型 | 辽宁省 | 津冀地区 | 山东省 | 苏沪地区 | 浙江省 | 福建省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 未利用-围海 | 45.563 | 6.625 | 466.123 | 6.818 | 326.119 | 4.732 | 185.261 | 15.990 | 8.918 |

| 未利用-填海 | 717.986 | 53.325 | 181.044 | 138.660 | 335.543 | 656.009 | 379.416 | 241.736 | 135.487 |

| 未利用-构筑物 | 426.002 | 824.917 | 1 884.672 | 474.307 | 851.167 | 758.629 | 993.499 | 529.517 | 129.003 |

| 未利用-其他变化 | 633.681 | 40.071 | 1 509.616 | 45.870 | 38.317 | 103.296 | 111.409 | 27.319 | 66.556 |

| 未利用-自然生态变化 | 5.779 | 0.413 | 9.445 | 37.310 | 15.069 | 162.547 | 0.259 | 3.702 | 6.510 |

| 围海-填海 | 3 055.425 | 2 424.417 | 8 295.326 | 6 515.486 | 3 965.218 | 2 872.597 | 3 570.030 | 1 501.415 | 358.201 |

| 围海-构筑物 | 729.380 | 288.740 | 575.847 | 472.987 | 677.733 | 397.950 | 211.111 | 54.658 | 40.354 |

| 围海-其他变化 | 127.838 | 1 225.246 | 2 298.705 | 1 230.013 | 85.949 | 191.845 | 248.491 | 151.440 | 26.957 |

| 围海-自然生态变化 | 0.093 | 0.062 | 0.599 | 7.369 | — | — | — | — | — |

| 填海-构筑物 | 13.101 | 0.650 | 7.258 | 29.115 | 5.471 | 0.676 | 0.326 | 1.703 | — |

| 填海-其他变化 | 0.907 | — | — | — | 0.641 | 14.588 | 31.722 | — | 0.936 |

| 填海-自然生态变化 | — | — | — | — | — | 1.489 | — | — | — |

| 构筑物-其他变化 | — | — | — | — | 0.251 | — | 13.287 | — | — |

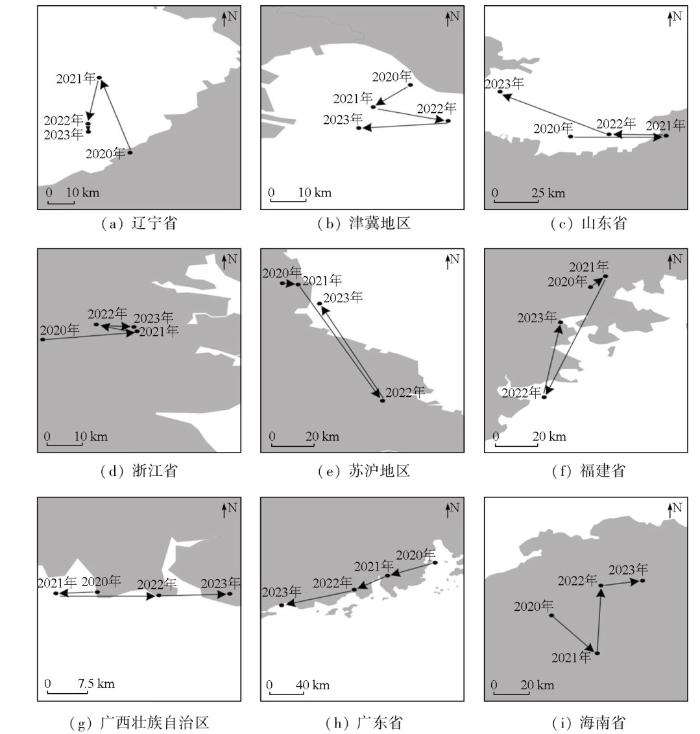

研究区域的变化图斑质心转移如图7所示。图中黑色圆点代表各研究区每年的质心位置,箭头指示其移动方向。辽宁、津冀、浙江、广西4地区质心相对集中,而山东、苏沪、福建、广东、海南5地区则表现出明显的质心移动。具体而言,辽宁、津冀、浙江、广西质心亦各有其集中区域。这些地区可能受益于长期稳定的政策环境和规划指导,使得海岸带开发和利用活动在既定框架内进行,减少了无序扩张和频繁变动的可能性。相反,山东、苏沪、福建、广东、海南的质心则在不同年份间发生显著位移,呈现出复杂的移动轨迹,如山东质心在3 a内多次改变方向,苏沪、福建质心则分别经历了先东南后西北和先西南后东北的转移,广东质心持续向西南转移,海南质心则经历了东南、北、东北方向的连续变动,表明这些区域的海岸带变化更为动态和复杂。这些地区经济快速增长,带动了大规模的沿海基础设施建设和产业发展,沿海地区的人口增长和城市化进程加速了土地资源的开发和利用,推动了新的居住、商业和工业区的建设,进而改变了海岸带的空间布局。这些变化不仅反映了中国沿海地区的发展态势和生态环境变化,也为未来的海岸带管理和保护提供了重要参考和依据。

图7

3.2.2 变化图斑的景观格局分析

1)数据表明,填海类型图斑的LPI最高,这反映了沿海区域经济快速增长对海洋资源及空间需求的激增,使得填海活动成为主导变化类型。从表6中AI可以看出5种类型图斑初期聚集分布程度较弱,但随着沿海区域开发的持续进行,其AI指数逐渐上升,体现了空间整合趋势。从表中DII可以看出受国家政策法规对围填海项目的严格限制及疫情冲击的双重影响,我国沿海地区的经济发展受到制约,导致各类型变化图斑的开发强度普遍处于较低水平。但在2022年疫情缓解后,沿海区域各类型变化图斑开发强度总和又呈现了增加的趋势。

表6 类型水平景观格局指数

Tab.6

| 景观指数 | 年份 | 围海 | 填海 | 构筑物 | 其他 变化 | 自然生 态变化 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| LPI | 2020年 | 0.983 7 | 4.274 1 | 0.486 2 | 0.260 1 | — |

| 2021年 | 0.094 2 | 3.984 9 | 1.198 2 | 0.848 1 | 0.094 2 | |

| 2022年 | 0.228 7 | 3.304 0 | 1.558 8 | 2.295 8 | 0.330 4 | |

| 2023年 | 0.807 1 | 2.402 4 | 0.503 3 | 2.165 0 | 0.019 0 | |

| AI | 2020年 | 47.308 3 | 51.565 2 | 16.026 3 | 32.190 0 | — |

| 2021年 | 23.214 3 | 48.692 0 | 26.871 2 | 54.411 8 | 28.358 2 | |

| 2022年 | 37.000 0 | 52.010 5 | 25.221 5 | 70.824 4 | 56.903 8 | |

| 2023年 | 58.463 7 | 57.765 8 | 28.721 3 | 59.702 4 | 0 | |

| DII | 2020年 | 2.978 5 | 59.165 5 | 7.999 2 | 4.548 6 | — |

| 2021年 | 0.198 0 | 44.674 1 | 14.408 1 | 1.603 2 | 3.160 3 | |

| 2022年 | 1.287 2 | 56.646 1 | 23.045 0 | 16.125 2 | 9.782 3 | |

| 2023年 | 1.700 1 | 39.468 4 | 16.660 1 | 23.774 2 | 0.569 3 |

2)从表7可以看出2020—2023年间,研究区存在SHDI和SHEI整体上升、CONTAG下降的趋势。表明在4 a间我国沿海区域变化趋于多样化,不存在一种优势景观类型的变化图斑,多种景观类型相互均衡,我国沿海区域变化趋向于一个均衡可持续性的状态。

表7 景观水平景观格局指数

Tab.7

| 年份 | SHDI | SHEI | CONTAG |

|---|---|---|---|

| 2020年 | 0.727 6 | 0.524 8 | 67.013 0 |

| 2021年 | 0.718 2 | 0.446 2 | 71.151 4 |

| 2022年 | 1.053 3 | 0.587 9 | 64.620 8 |

| 2023年 | 1.096 1 | 0.681 1 | 61.421 0 |

3.2.3 变化图斑的空间相关性分析

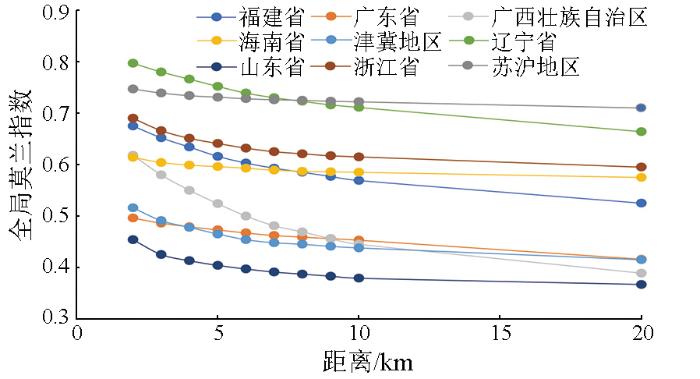

全局莫兰指数分析如图8所示。在2020—2023年间,当变化图斑间的距离保持在20 km以内时,全局莫兰指数普遍呈现正值,表明存在显著的空间正相关性,即相似类型的变化图斑在空间上相互促进、高度集聚。其中,辽宁省表现出最强的空间集聚效应,其全局莫兰指数持续高企,反映了该区域变化图斑的紧密关联。相比之下,山东省沿海区域虽也展现出空间相关性,但其全局莫兰指数相对较低,这是由于山东省广袤的海岸线导致变化图斑分布较为分散。进一步分析揭示,我国沿海区域因开发活动的连续性和基于既有开发基础的扩展模式,变化图斑在小范围内高度集中,并展现出强烈的正空间相关性。

图8

4 结论与展望

本文对2020—2023年间我国大陆地区近岸海域和无居民海岛约36万km2区域的变化图斑影像数据进行了整体性、高频次的分析,得到结论如下:

1)从变化图斑时空特征分析上看,4 a间山东省为变化图斑面积最大区域,填海类型初期主导但占比逐年下降,趋向多类型均衡。填海增长主要来自围海,构筑物增加则源自未利用地与围海。质心迁移方面,辽宁、津冀、浙江、广西等地变化较小,而山东、苏沪、福建、广东、海南等地显著。

2)从变化图斑景观格局上看,填海类型分布分散,构筑物随机,围海等类型相对集中。各类图斑聚集度递增,预示未来可能集中分布。开发强度受疫情影响总体偏低,但变化图斑多样化趋势明显,反映沿海区域向可持续发展方向迈进。

3)从变化图斑在空间关系上看,在20 km范围内,研究区变化图斑展现显著空间交互,同类型图斑间存在正向促进效应。

本文研究仅对我国大陆地区沿海区域变化的时空特征及景观格局做了分析,在此基础上预测未来沿海区域变化的时空特征和沿海区域变化对未来环境的影响将成为下一步研究重点。

参考文献

渤海湾海岸带遥感监测及时空变化

[J].

Remote sensing monitoring and spatial-temporal variation of Bohai Bay coastal zone

[J].

1985—2015年围填海活动影响下的环渤海滨海湿地演变特征

[J].滨海湿地位于海陆边缘,是水陆交互作用产生的独特生态系统,其演变过程易受人类活动的影响。自20世纪50年代以来,中国沿海大规模的围垦活动导致滨海湿地生态服务功能退化。研究滨海湿地演变过程及其与人类活动的相关关系,对于湿地资源开发管理和保护具有重要意义。运用3S技术手段,基于环渤海滨海湿地1985、1995、2005、2015年4个不同时期的TM遥感影像,结合土地利用转移矩阵和景观格局分析法,对近30年围填海作用下的环渤海滨海湿地时空动态演变特征进行了研究。结果表明:1985—2015年环渤海滨海湿地变化热点区域为黄河三角洲、莱州湾、渤海湾和辽河三角洲。近30年,环渤海滨海区域自然湿地面积减少了45.37%,人工湿地面积增加了57.23%,以盐田、养殖池面积增加为主,主要由沼泽、滩涂转出。自然湿地向人工湿地演变,人工湿地向非湿地演变,自然湿地人工化。由于受人类活动干扰强度大,环渤海滨海湿地景观趋于破碎化、均衡化,各景观类型均匀分布,景观异质性降低。近30年间,环渤海区域围填海活动面积增长了1606.79 km<sup>2</sup>,主要土地利用类型为养殖池、建筑用地。国家政策和经济因素极大地影响了沿海湿地的演变过程,农田开垦、城镇建设和围海养殖等人类活动是滨海湿地演变的主要驱动力。

Evolution of coastal wetlands under the influence of sea reclamation in Bohai Rim during 1985-2015.

[J].

基于多模型的县域土地利用/土地覆盖模拟

[J].

County-scale land use/land cover simulation based on multiple models

[J].

围填海背景下唐山市滨海湿地景观格局演变研究

[J].

Landscape pattern evolution of coastal wetlands in Tangshan City under the background of reclamation

[J].

江苏省“生态-农业-建设”用地空间格局模拟及发展模式选择

[J].

Simulation and development mode suggestions of the spatial pattern of “ecology-agriculture-construction” land in Jiangsu Province

[J].

大规模围填海对滨海湿地的影响与对策

[J].

Impact of large-scale reclamation on coastal wetlands and implications for ecological restoration,compensation,and sustainable exploitation framework

[J].

广西围填海进程及其对近海生态和生物资源的影响分析

[J].

Study on the process of the coastal reclamation and its impact on coastal ecological and marine biological resources in Guangxi Zhuang Autonomous Region

[J].

我国海洋生态修复政策现状、问题及建议

[J].

Marine ecological restoration policies in China:Status,problems and suggestions

[J].

2010—2020年中国沿海主要海湾形态变化特征

[J].

DOI:10.31497/zrzyxb.20220412

[本文引用: 1]

为揭示近期中国沿海主要海湾形态的变化特征,基于Landsat影像提取2010年、2015年和2020年中国沿海主要海湾的空间信息,以海湾岸线类型结构、岸线开发利用程度、海湾面积、海湾形状和平面重心位移作为评价指标,分析2010—2020年中国沿海主要海湾的形态变化特征。结果表明:(1)近10年间中国沿海主要海湾岸线长度及结构变化显著,自然岸线长度和保有率下降;(2)海湾岸线开发利用程度上升,但上升速度开始放缓,大多数海湾属于中等开发程度;(3)海湾面积持续萎缩,但萎缩速度放缓,渤海海区海湾的面积萎缩幅度最大且速度最快;(4)海湾形状的变化趋势存在南北差异,北方趋于复杂,南方趋于简单,总体则趋于简单;(5)海湾平面重心在2015年后趋于稳定,位移距离减小,位移速度放缓。总的来说,海湾形态变化的主导因素是以围填海为主的人类活动,国家层面近年来实施的围填海管控政策和措施已在海湾形态变化方面初步显现成效。研究认为,应对中国沿海的海湾进行基本功能定位和划分,实施精细化分类管理,促进海湾区域“三生空间”布局优化。

Morphological changes of major gulfs along the coast of China from 2010 to 2020

[J].

珠江口湾区海岸线及沿岸土地利用变化遥感监测与分析

[J].

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2016.12.016

[本文引用: 1]

利用遥感、GIS技术对珠江口湾区1960~2012年海岸线以及海岸带土地利用进行监测,通过定量化、空间化方法监测海岸线和土地利用的时空变化,并分析二者的关系,进而探究珠江口湾区海岸线变迁的原因。研究结果表明,1960~2012年,珠江口湾区海岸线长度由1 134.95 km增至1 508.02 km,在此期间,湾区新增的陆地面积为878.11 km<sup>2</sup>;从空间上看,广州、珠海及深圳市在珠江口五市中不仅海岸线增长幅度较显著,新增陆地面积也较大; 1960~2012年,珠江口湾区建设用地扩张幅度非常大,增长了33.05倍,城镇建设和农业发展等人类活动是52 a来珠江口湾区海岸线发生显著变化的重要原因。

Coastline and land use change detection and analysis with remote sensing in the Pearl River Estuary Gulf

[J].

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2016.12.016

[本文引用: 1]

Coastline is the sea-land demarcation line in coastal regions. The position and shape of coastline depends on various natural and anthropogenic factors. The change of coastline exerts obvious influence on environment and economy in coastal regions. Therefore, it is important to detect and analysis the change of coastline and landuse for coastal environment and sustainable development. The Pearl River Estuary Gulf (PREG), the core region of Greater Pearl River Delta urban agglomeration, is one of the most prosperous and fastest growing regions in China. The coastline and land use in PREG have changed remarkably and continuously during the past decades. In this research, the change of coastline and land use in 1960-2012 was detected with RS and GIS. Furthermore, coastline characteristics of temporal and spatial variation were analyzed with quantitative and spatial approach. And the relationship between the changes of coastline and land use was explored. Finally, the impact that urban expansion brought to landscape in coastal zone was quantitatively analyzed. 1) In 1960-2012, the length of coastline in PREG increased from 1 134.95 km to 1 508.02 km with annul increasing speed of 7.17 km/a. Relatively, the coastline changed more obvious in three period (2004-2006, 2006-2008 and 2008-2010). The annual average change rate of coastline in the three period were -3.45%, 2.85% and 2.98%, respectively. After 2010, the speed of coastline change in PREG became lower. 2) In 1960-2012, the coastline had a greater increasing amount in the cities of Zhuhai, Guangzhou and Shenzhen, where the length of coastline increased by 60.81%, 22.00% and 19.71%, respectively. 3) In 1960-2012, Nansha in Guangzhou, south Zhuhai and Qianhai in Shenzhen gained more newly-added land than any other area in PREG. Their land area increased from 172.34 km2 to 303.22 km2, 344.70 km2 to 603.29 km2 and 89.62 km2 to 145.49 km2, respectively. 4) In PREG, construction land expanded 33 times in 1960-2012. In the meanwhile, the area of forest and farm land decreased by 47.53% and 56.70%, respectively. 5) In 1960-1979, the total area of newly-added land in PREG was 231.53 km2, where farm land accounted for 61.07%. In 1979-1990, the total area of newly-added land was 224.82 km2, where aquafarm land accounted for 51.44%. From 1990 to 2000, the total area of newly-added land was 321.42 km2, where farm/aquafarm land accounted 61.07%. It can be known that the land demand for agricultural development was the key factor that changed coastline in PREG before 2000. From 2000 to 2012, the total area of newly-added land was 100.34 km2, where construction land accounted for 51.30%. Since 2000, land demand for urban construction has been the key factor that changed coastline in PREG. In conclusion, human activities, including agricultural development and urban construction, largely resulted in the significant change of coastline in PREG.

基于集成学习的海岸带变化检测方法研究

[J].

Research on coastal zone change detection method based on ensemble learning

[J].

Automatic change detection in RapidEye data using the combined MAD and kernel MAF methods

[C]//

Changes monitoring in multitemporal satellite images using iteratively reweighted multivariate alte-ration detection (IR-MAD) algorithm and support vector machine (SVM) classification

[J].

Slow feature analysis for change detection in multispectral Imagery

[J].

最优尺度和随机森林算法下盘锦海岸带遥感监测

[J].

Remote sensing monitoring of Panjin coastal zone based on optimal scale and random forest algorithm

[J].

A Spatial-temporal attention-based method and a new dataset for remote sensing image change detection

[J].

卫星遥感辅助的大型海藻养殖动态对比监测——以威海市为例

[J].

Satellite remote sensing-assisted comparative monitoring of dynamic characteristics of macroalgae aquaculture in Weihai City,Shandong Province,China

[J].

长株潭地区建设用地扩张遥感时空特征分析

[J].

Spatial-temporal features of construction land expansion in Changzhutan (Changsha-Zhuzhou-Xiangtan) area based on remote sensing

[J].

2015—2020年中国土地利用变化遥感制图及时空特征分析

[J].持续地开展国家尺度土地利用/覆盖变化遥感监测对于新时代国土空间规划和“美丽中国”蓝图绘制具有重要的科学价值。本文采用Landsat 8 OLI、GF-2等卫星遥感数据,融合遥感大数据云计算和专家知识辅助人机交互解译方法,研发了中国土地利用变化(2015—2020年)和2020年土地利用现状矢量数据(CLUD 2020),建立了完整的30 a(20世纪80年代末—2020年)每隔5 a的30 m分辨率中国土地利用动态数据库。基于CLUD 2020数据,从全国和区域两个尺度揭示了2015—2020年中国土地利用变化的总体规律、区域分异和主要特征。研究表明:将遥感大数据云计算生成的30 m分辨率植被覆盖变化和地表类型变化检测信息融入到人机交互遥感解译方法,可有效地提高大范围土地利用变化遥感制图的效率和变化图斑辨识的准确性;精度评价表明,CLUD 2020一级类型制图的综合精度达95%。总体上,全国范围内国土空间开发强度与2010—2015年比较进入相对稳定状态。期间全国耕地面积仍保持减少态势,空间分异特征为耕地南减北增,东北松嫩平原及其与三江平原交界区大规模的旱地向水田转移,西北新疆南部开垦和北部退耕/撂荒并存;全国城乡建设用地持续增加,空间分异特征表现为由以往的沿海地区和超大、大城市集聚转向中西部地区的大中小城镇周边蔓延为主。全国范围的林草自然生态用地面积持续减少,但强度与2010—2015年比较有所下降;受气候变化的持续影响,青藏高原地区的河流湖泊等水域面积显著增加。以上土地利用变化格局与“十三五”期间国家高质量发展、生态文明建设宏观战略和气候变化的影响密切相关。

Remotely sensed mapping and analysis of spatio-temporal patterns of land use change across China in 2015—2020

[J].

陆海统筹视角下温州市海岸带国土空间开发利用时空变化特征研究

[J].

Spatial-temporal variation characteristics of territorial space development and utilization in Wenzhou coastal zone from the perspective of land-sea integration

[J].

高分遥感影像的围填海变化图斑自动提取方法

[J].

Approach for assimilating land use spatial data at various times

[J].

基于深度学习的高分辨率卫星遥感影像围填海检测识别

[J].

DOI:10.11873/j.issn.1004-0323.2022.4.0789

[本文引用: 1]

基于高分辨率卫星遥感影像自动、准确提取围填海土地利用现状,是实现围填海集约使用的重要技术手段。针对高分辨率卫星遥感影像地物特征复杂,依赖人工提取特征的传统方法较难满足业务部门实际需求的问题,提出了基于深度学习的围填海检测识别技术框架,该框架使用U-Net网络的多约束变体结构,并针对高分辨率遥感影像地物特征复杂导致地物分类不一致的问题,引入全连接条件随机场和图像腐蚀运算对分割结果进行后处理。以天津市滨海新区2016年和2020年高分辨卫星遥感影像为数据源进行了验证,实验表明围填海地物分割整体准确率、F1-score、Kappa系数以及mIoU分别达到96.73%、92.87%、90.28%、86.82%。在此基础上,分析提取了该围填海区域土地利用动态变化特征,为围填海集约使用管理提供了有效技术支撑。

Reclamation detection and recognition of high resolution satellite remote sensing image based on deep learning

[J],