0 引言

郯庐断裂带是一条由五河—合肥断裂等多条深大断裂组成的断裂构造破碎带。郯庐断裂带安徽段北起明光市嘉山、南到庐江县,沿大别山东麓延展,全长约400 km,宽度约20~40 km,在地貌上呈NNE向延伸的低山丘陵[1,2]。关于郯庐断裂带的组成及其空间分布特点,尽管存在较多学术争议[3,4,5,6,7,8],但目前普遍认为郯庐断裂带安徽段主要由五河—合肥断裂、石门山断裂、池河—太湖断裂以及嘉山—庐江断裂等4条主干断裂共同组成。其中,五河—合肥断裂为郯庐断裂带安徽段的西界断裂,嘉山—庐江断裂为其东界断裂[1,9]。但也有部分学者持不同观点,张交东等[2]认为郯庐断裂带安徽段除上述4条主要断裂之外,在张八岭隆起以东的古河—散兵断裂也属于该断裂带; 李云平等[10]则认为郯庐断裂带安徽段仅仅由1条或2条(池河—太湖断裂、嘉山—庐江断裂)主干断裂组成; 聂峰等[11]通过对安徽北部郯庐断裂两侧的蚌埠隆起和池河魏岗山的花岗片麻岩、斜长角闪岩展开锆石U-Pb定年分析,确定郯庐断裂安徽段西界的主断裂为朱顶—石门山断裂; 而张交东等[2]依据高精度大地电磁和人工地震剖面等资料认为该段由多条断裂组成,除上述4条主要断裂外,在张八岭隆起以东还存在一条古河—散兵断裂,主要反映下扬子板块与郯庐断裂带的分界线,应为郯庐断裂带的东界断裂。也有少量学者认为郯庐断裂带安徽段的边界应为若干断裂发育而形成的断裂束。芮柏[12]认为郯庐断裂带苏皖段主要由东、西2条边界断裂(束)组成: 东界断裂(束)发育在安徽紫阳、嘉山、池河、古城、柘皋一线,走向延展为N5°E~N15°E,陡倾,主要表现为老地层(元古界胶东群、风阳群和张八岭群)与上白垩系红层直接接触的分界面; 其西界断裂大致发育在安徽五河大巩山、定远练铺、肥东桥头集一线,总体走向N10°E左右,倾向W,断裂表现特征,除如东界断裂那样为新、老地层的分界外,还常常表现为强烈的挤压柔皱、片理化、透镜体化,常出露有强烈的挤压机械破碎作用以及强烈的硅化、糜棱岩带等。宋传中等[13]认为郯庐断裂带桐城—庐江段(安徽南段)构造特征明显,由东界断层和西界断层及伴生断层组合而成,它们是同一应力作用下的产物,表现出左行走滑的运动学特征。其中,东界断层主要出露在庐江县小烟墩、白兔山、青草山和桐城县的桐梓山一带,其余大部分被新生代沉积物覆盖,该断层走向N35°E~N50°E,倾向NW; 西界断层区内出露在庐江县的长岗头、柯坦,桐城县的吕亭和桐城县城一带,该断层走向N35°E~N45°E直线状延伸,倾向E,断层带由数条平行的断层组合而成,带宽近百m。

由于郯庐断裂带历经多次构造运动的强烈改造,演化时间长、空间跨度大,形成了现今复杂的构造格局,同时受限于研究方法的不同,一些观点难免存在分歧。以往的研究区重点在大别山以北,即郯庐断裂带安徽段的北部(嘉山—庐江段),对于郯庐断裂带在安徽南部(大别山地区)的空间分布研究甚少。但根据王小凤[14]的研究表明郯庐断裂带在安徽南部仍有分布,并延伸至湖北广济。因此,本研究利用多源遥感数据及GIS空间分析等方法,尝试对郯庐断裂带安徽段的准确边界及其空间分布特征进行探索,为进一步深化对郯庐断裂带空间分布规律的认识提供科学依据。

1 郯庐断裂带安徽段概况

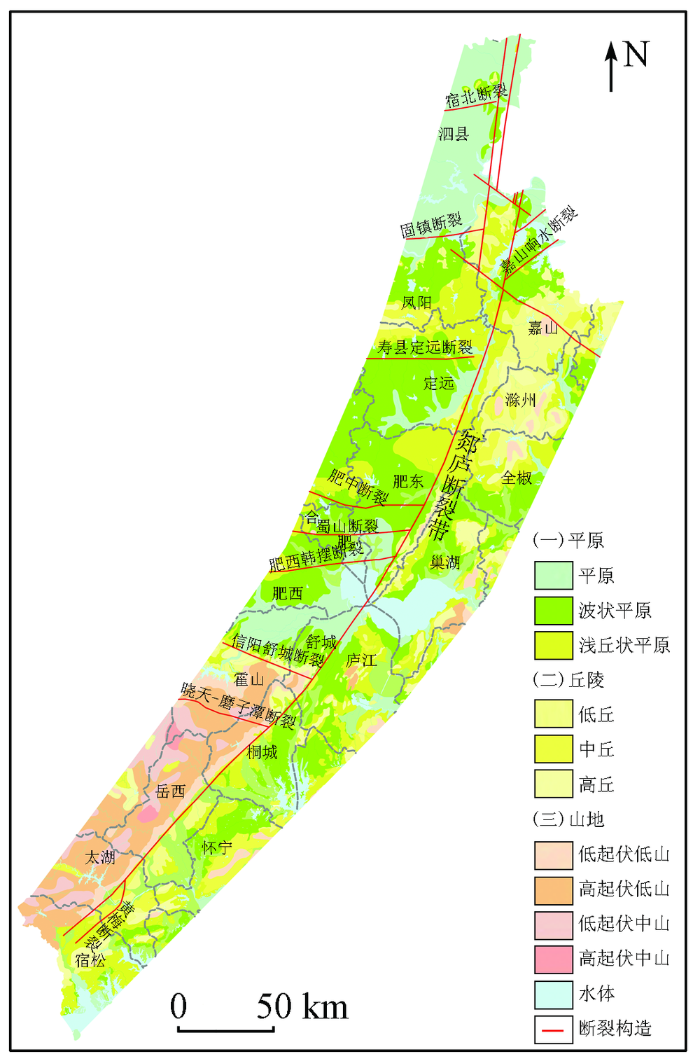

郯庐断裂带是中国东部最大的巨型断裂带,斜贯中国东部多个省份,南起湖北广济,经安徽大别山东麓、苏北、山东沂水沐河流域过渤海,进入辽宁省、吉林省,至中俄边境,总长度为2 420 km,总体走向为N25°E~N40°E[15]。郯庐断裂带安徽段是指北从五河县大巩山地区,经明光市石门山,定远县池河、藕塘和界牌,肥东县桴槎山,向南经庐江、太湖、宿松,止于长江北岸[16],总体走向为N30°E~N40°E,宽约20~40 km[15,17]。研究区范围如图1所示。该研究区包含了郯庐断裂带安徽段经过的宿州、蚌埠、合肥、芜湖和安庆等地区,面积约3万km2,地理坐标范围为: E115°53'~118°34',N29°53'~33°43'。区内地层多以第三系—上白垩统与侏罗系—下白垩统为主。地貌多以平原和丘陵为主,在皖西大别山区有部分低山和中山。依据地貌特征可划分为4大地貌单元: 淮北平原、江淮波状平原、皖西山地、沿江丘陵平原。

图1

图1

郯庐断裂带安徽段地貌及构造简图

Fig.1

Geological and geomorphic map of the Anhui segment of the Tanlu fault zone

2 基于多源数据的郯庐断裂带遥感解译

2.1 数据来源

本文使用的多源数据包括Landsat8和资源3号遥感数据及ASTER GDEM (advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer global digital elevation model )数据。其中,Landsat8卫星携带陆地成像仪(operational land imager,OLI)和热红外传感器(thermal infrared sensor,TIRS),共有11个波段,其第2—7波段(多光谱波段)的空间分辨率为30 m; 第10和11波段为热红外波段,空间分辨率为100 m; 第8波段为全色波段,空间分辨率为15 m。资源3号卫星影像包括2.1 m空间分辨率的全色正视波段、3.6 m空间分辨率的全色前后视波段和4个5.8 m空间分辨率的多光谱波段,其中全色正视和多光谱波段构成了资源调查观测模式,适合获取微地貌和地物细节信息,可以精细反映小型次级断裂构造的线性影像特征[17]。ASTER GDEM具有20 m的垂直精度和30 m水平精度,适合提取坡度、坡向、坡度变化率和山体阴影等地貌因子,有较好的辅助解译作用[18]。

2.2 数据增强处理

数据增强处理包括Landsat8与资源3号影像的几何纠正、镶嵌、彩色合成、定向滤波以及对数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据进行坡度和山体阴影的提取。由于研究区范围较大,利用研究区1:5万地形图对影像几何纠正后再进行多景影像的镶嵌处理,最终拼接成研究区完整的遥感影像。由于断裂构造多呈线性且具有较强的方向性,在对其线性特征进行提取时采用了特定模板卷积运算开展定向检测。由于郯庐断裂带为NNE向断裂,故在0~45°方向上每间隔5°进行一次定向滤波处理,提取影像线性信息。

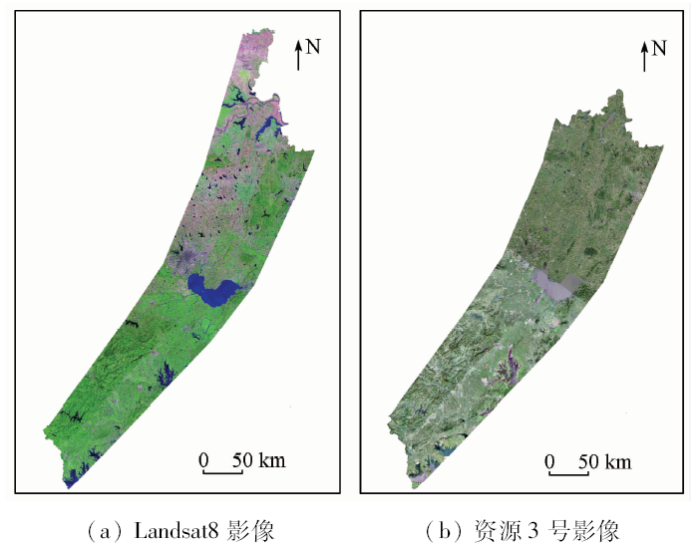

在对影像特征进行解译的过程中,多波段以及多空间分辨率影像的融合对于提高解译精度具有重要作用。为此,分别选取Landsat8影像与资源3号影像数据的不同波段进行彩色合成。由于研究区内的植被覆盖度较高且解译的构造多为线性特征明显的断裂构造,故选择对植被、土壤和地质构造信息较敏感的Landsat8 B7(R),B5(G),B4(B)波段进行假彩色合成(图2(a))。该影像色调接近于自然色,反差适中、图像清晰,可作为后续遥感解译基础图像。对于资源3号影像数据,选取B4(R),B3(G),B2(B)波段进行假彩色合成(图2(b))。两者配合使用,效果较好。此外,利用DEM数据提取研究区坡度和山体阴影进行遥感影像辅助解译。

图2

2.3 遥感解译标志建立

表1 郯庐断裂带安徽段断裂构造解译标志(据文献[20]修改)

Tab.1

| 断裂解译标志 | 主要内容 | |

|---|---|---|

| 水平解译标志 | 色调 | 由于断裂两侧地层、构造不同而形成不同色调分界线,2种不同色调分界面呈线状延伸,如在地貌单元上表现为平原与丘陵、平原与山地的分界线等 |

| 水系 | 水系局部河段出现异常,如直角状急转弯、直线和折线河段,长而直的峡谷,水系呈现串珠状排列或呈线状分布 | |

| 植被 | 植被稀少带、茂盛带或生长异常带,有规律分布 | |

| 垂直解译标志 | 山脊线 | 山脊线等地貌要素的错动呈线状排列 |

| 低洼地形 | 低洼地形如线状沟谷等呈线状分布,且具有明显方向性 | |

| 断层三角面 | 一系列断层三角面整齐排布,断层三角面在影像上常表现为暗色调阴影 | |

| 综合景观 | 断裂两侧的色调、地貌、水系、纹理、植被以及DEM等综合景观存在差异 | |

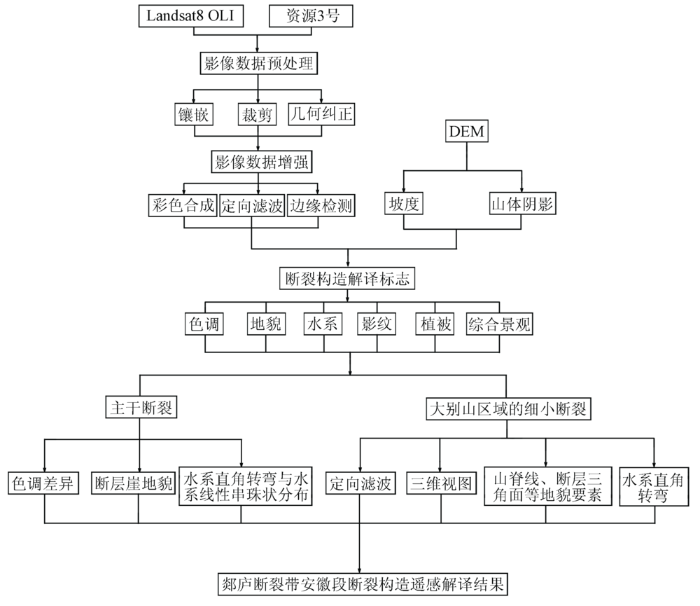

2.4 遥感解译方法

在充分收集研究区已有地质资料的基础上,以Landsat8卫星影像和资源3号卫星影像为主要数据源,辅以DEM数据,综合运用光谱分析、纹理特征分析、地貌特征分析和野外验证等方法,建立不同断裂构造的解译标志,并利用ENVI和ArcGIS等软件平台,以目视解译为主要手段对郯庐断裂带4条主干断裂及其伴生的次级断裂进行解译。具体解译流程如图3所示。由于郯庐断裂为深大断裂,其主干断裂走向为NNE向,除4条主干大断裂及其破碎带外还有不少次级断裂。次级断裂走向复杂,总体走向也主要为NNE走向。对于4条主干断裂的解译主要综合考虑它们在遥感影像上的色调变化及其对地貌及水系的控制作用。以池河—太湖主干断裂为例(图4),该断裂在郯庐断裂带安徽段4条主干断裂中遥感影像特征最为明显。

图3

图4

图4

池河—太湖断裂遥感解译影像

Fig.4

Remote sensing image interpretation of the Chihe—Taihu fault

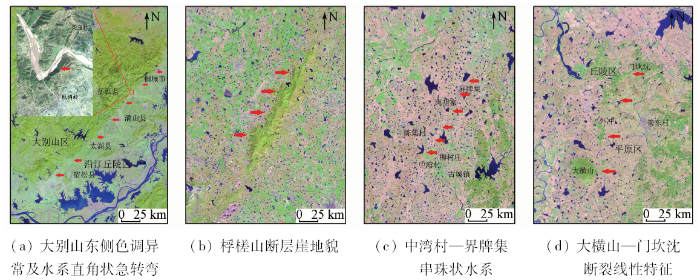

该断裂在研究区南段沿着大别山东南麓展布,在影像图上表现出明显的色调差异,线性特征明显。该断裂由南到北依次经过宿松县、太湖县、潜山县、岳西县和桐城市等县市,表现为大别山区与沿江平原区的地貌单元分界线(图4(a)),并且通过高空间分辨率影像观察可知该断裂对水系有明显的切断作用(图4(a)中红色方框区域),该水系被断裂穿过后呈现出直角状急转弯(图4(a)中红色箭头处)。由南到北该断层表现出的线性特征逐渐弱化,穿过巢湖后线性特征逐渐消失,但其对地貌及水系分布的控制作用明显。在巢湖以北的桴槎山系,断裂沿桴槎山西麓展布,具有明显的断层崖地貌特征(图4(b)中红色箭头处),北延至中湾村—界牌集段。该段以平原地貌为主,水系密集,在影像图上能够清楚看到沿断裂方向,水系呈线性串珠状分布(图4(c)中红色箭头处)。该断层继续向北延伸至嘉山县城以北大横山—门坎沈段,其沿丘陵边缘分布,在Landsat8卫星影像上可见线性特征(图4(d)中红色箭头处),断层为丘陵与平原地貌分界线。此外,对于其他3条郯庐断裂带主干断裂也同样利用色调、地貌、水系和植被等综合解译标志取得了良好的解译效果。

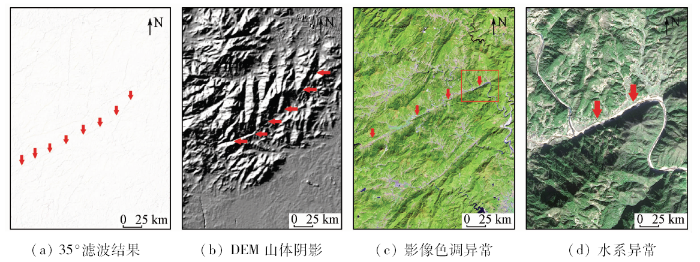

由于大别山区山势复杂且植被覆盖度较高,对于该区内郯庐断裂带内部细小断裂的解译需综合考虑遥感影像色调、水系和地貌变化,并对影像进行滤波增强后再结合DEM数据进行多方面综合考虑。图5为细小断裂解译成果图,图5(a)为对研究区Landsat8影像进行35°定向滤波后得到的结果,原本由于植被覆盖度过高导致线性特征不易被发现,经滤波后线性特征得到了明显增强; 图5(b)为DEM山体阴影,通过对DEM数据进行渲染,突出了山脊线分布特征,由该图可明显看出该山脊线的错动呈线状排列; 图5(c)与图5(d)分别为Landsat8影像上色调突变异常和资源3号影像上的水系异常,该处深切沟谷等呈线状分布,有明显方向性,对地表水系有一定的控制作用,水系局部河段出现直角状急转弯、直线河段以及水系错动明显等特征。对于大别山区的其他细小断裂也同样综合运用不同的解译标志完成了解译。

图5

图5

大别山区域细小断裂遥感解译

Fig.5

Remote sensing interpretation of small faults in the Dabie Mountains

3 结果与分析

3.1 遥感解译成果及验证

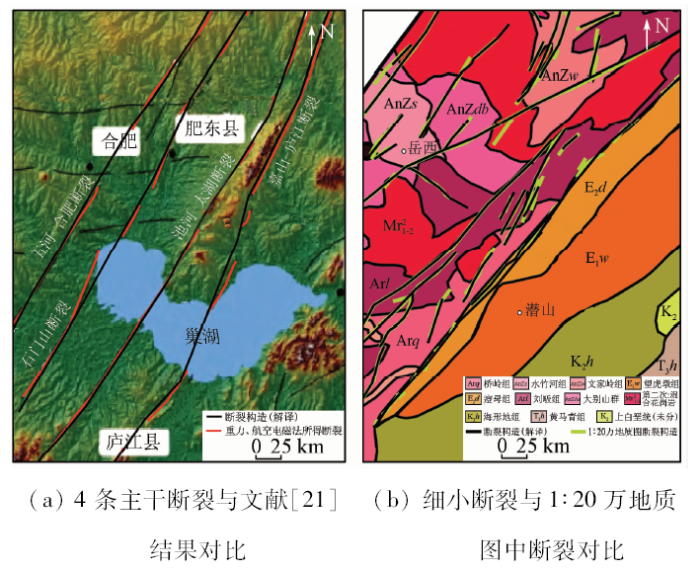

利用多源遥感影像解译方法,在研究区范围内共解译出断裂132条,其中,4条主干断裂五河—合肥断裂、石门山断裂、池河—太湖断裂及嘉山—庐江断裂均得到了良好解译效果。此外,通过本次遥感解译及综合分析,郯庐断裂的次级断裂在大别山区的分布情况得到了补充和完善。由于大别山区地质环境复杂,在以往的地质调查中大多以实测断裂为主,解译出的123条次级断裂中与1:20万地质图实测断裂相吻合的共计87条,存在偏差的断裂共计12条,存在偏差的断裂与实测断裂在长度上的最大偏移量约为2.1 km,平均偏移量约为0.9 km,最大偏移角度约13.3°,平均偏移角度约9.7°。此外,还有24条断裂是此次遥感解译新发现的隐伏推测断裂,但现有资料并不能完全将其验证,有待于未来做进一步研究。在上述断裂解译成果的基础上,综合考虑郯庐断裂带安徽段的地质构造背景和已有相关研究成果,在1:25万地图上初步确定了郯庐断裂带安徽段的边界。将本文解译的4条主干断裂及大别山区的细小断裂分别与王鑫等[21]利用重力、航空电磁法等技术获得的研究区断裂构造解译结果(图6(a))以及1:20万地质图中断裂(图6(b))进行叠加对比分析。结果表明,解译出的4条主干断裂和大别山区的次级断裂的分布基本与上述两者吻合,反映出解译成果具有较高的可靠性。

图6

3.2 郯庐断裂带安徽段空间分布特征

表2 郯庐断裂带主干断裂总体走向

Tab.2

| 断裂名称 | 断裂走向(NNE向) |

|---|---|

| 五河—合肥断裂 | 21.8 |

| 石门山断裂 | 21.2 |

| 池河—太湖断裂 | 31.2 |

| 嘉山—庐江断裂 | 20.1 |

| 黄梅断裂 | 44.2 |

3.2.1 郯庐断裂带安徽段边界确定

由于研究区内郯庐断裂带南段和北段空间分布差异较大,结合现有地质资料和解译断裂的空间分布特征,以晓天—磨子潭断裂为郯庐断裂带南北段的分界断裂,以北为研究区郯庐断裂带北段(五河—庐江段),以南为郯庐断裂带南段(庐江—宿松段)。

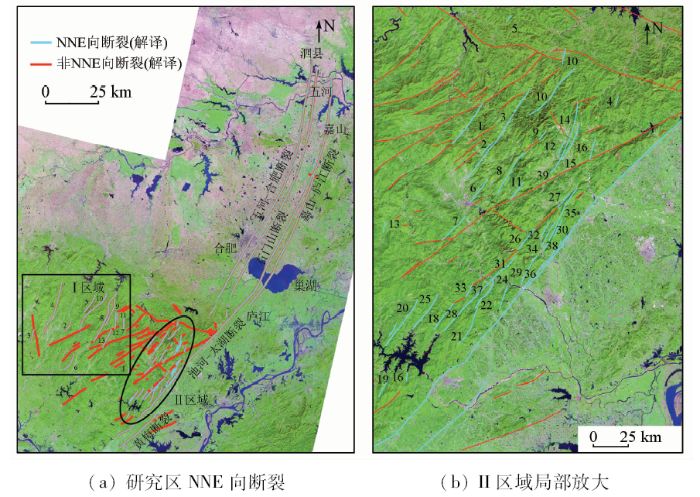

以往关于郯庐断裂带庐江—宿松段边界问题鲜有研究。本研究试图利用遥感解译成果并结合现有各类地质构造等资料综合确定其边界。首先,在前述解译得到的池河—太湖主干断裂及大别山区次级断裂基础上,利用GIS统计分析等功能,对所有走向小于45°的次级断裂进行统计,得到NNE向断裂密集区如图7所示。

图7

图7

研究区断裂构造解译结果

Fig.7

Fracture structure interpretation results in the study area

表3 Ⅰ区域内NNE向断裂统计

Tab.3

| 断裂编号 | 断裂走向 | 断裂编号 | 断裂走向 | 断裂编号 | 断裂走向 | 断裂编号 | 断裂走向 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 4.0 | 5 | 35.6 | 9 | 31.4 | 13 | 14.1 | |||

| 2 | 25.8 | 6 | 20.1 | 10 | 38.3 | |||||

| 3 | 19.8 | 7 | 2.3 | 11 | 0.3 | |||||

| 4 | 24.7 | 8 | 33.5 | 12 | 6.7 |

表4 Ⅱ区域内NNE向断裂统计

Tab.4

| 断裂编号 | 断裂走向 | 断裂编号 | 断裂走向 | 断裂编号 | 断裂走向 | 断裂编号 | 断裂走向 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 44.4 | 11 | 35.2 | 21 | 40.6 | 31 | 24.5 | |||

| 2 | 27.7 | 12 | 38.7 | 22 | 34.4 | 32 | 25.6 | |||

| 3 | 13.9 | 13 | 4.5 | 23 | 39.1 | 33 | 6.7 | |||

| 4 | 21.1 | 14 | 35.3 | 24 | 34.4 | 34 | 29.8 | |||

| 5 | 44.7 | 15 | 31.9 | 25 | 40.1 | 35 | 37.7 | |||

| 6 | 36.3 | 16 | 12.4 | 26 | 26.7 | 36 | 39.1 | |||

| 7 | 44.4 | 17 | 29.4 | 27 | 30.6 | 37 | 39.3 | |||

| 8 | 28.1 | 18 | 28.4 | 28 | 20.6 | 38 | 36.5 | |||

| 9 | 28.0 | 19 | 27.3 | 29 | 43.6 | 39 | 33.2 | |||

| 10 | 7.5 | 20 | 18.7 | 30 | 25.6 | 40 | 39.9 |

由上述统计结果可知,其中Ⅰ区域内共有13条NNE向断裂,其平均走向约为N19.7°E。该区域内次级断裂的平均走向与沿着大别山分布的郯庐断裂带池河—太湖主干断裂的走向(N31.2°E)相差较大,且该区域内的断裂离郯庐断裂带主干断裂较远,平均距离约为98.73 km。而现有研究一般认为郯庐断裂带宽约20~40 km。此外,上述断裂所处的大别造山带为扬子与华北板块的碰撞带,是秦岭造山带向东延伸的部分。姚大全等[22]的研究表明: 新近纪以后,该区域内NNE向断裂仅在局部展布,具有明显的新生性; 分布最广的是NE向断裂,它们构成一系列断续分布、规模不等的断裂破碎带,平行和近平行展布,该研究成果与I区域内所解译的断裂分布情况基本吻合。而郯庐断裂带起源于印支期华北与华南板块的碰撞之中,属于中生代初期形成的巨型断裂,其从孕育、发展到形成,尤其是在发展阶段,受其他方向应力的影响和改造,沿断裂两侧会形成剪切面,后期在遥感影像上反映为线状构造裂隙,该线状构造裂隙分布应密集连续,从图7可以明显看出I区域内的断裂分布稀疏,且在走向上与郯庐断裂带的走向不相符合。因此,综合解译成果与该区域地质构造背景认为上述Ⅰ区域内的13条NNE向断裂属新生断裂,不属于郯庐断裂带的次级断裂。Ⅱ区域内共有40条NNE向断裂,其平均走向约为N30.1°E,该区域内次级断裂的平均走向与沿着大别山分布的郯庐断裂带池河—太湖主干断裂的走向(N31.2°E)基本一致且离池河—太湖主干断裂的距离小于40 km。因此,认为Ⅱ区域内的40条NNE向断裂为郯庐断裂带的次级断裂,并将上述断裂中最西边的断裂走向线作为郯庐断裂带庐江—宿松段的西界。

嘉山—庐江断裂带的巢湖—庐江段的平均走向约为N38.9°E,而黄梅断裂的走向约为N44.7°E,2条断裂的走向大体一致。黄梅断裂与嘉山—庐江断裂在形态上与池河—太湖断裂近似平行,且嘉山—庐江断裂在巢湖—庐江段与池河—太湖断裂的横向距离约为6.72 km,黄梅断裂与池河—太湖断裂的横向距离约为7.87 km。因此,将嘉山—庐江断裂与黄梅断裂之间的连线作为郯庐断裂带安徽段的东界。南部边界为安徽省的省界。

根据前人研究[9]以及遥感解译结果,本文以五河—合肥断裂为郯庐断裂带五河—庐江段的西界,嘉山—庐江断裂为东界,北部边界为安徽省的省界。

3.2.2 郯庐断裂带安徽段空间分布特征

图8

图8

郯庐断裂带安徽段空间分布

Fig.8

Spatial distribution of the Anhui segment of the Tanlu fault zone

表5 郯庐断裂带安徽段分段及整体统计信息

Tab.5

| 分段区域 | 东界位置 | 西界位置 | 所包含断裂 | 平均长 度/km | 平均宽 度/km | 平均走向/ (°) | 面积/ km2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北段(嘉山—庐江段) | 嘉山—庐江断裂 | 五河—合肥断裂 | 五河—合肥断裂、石门山断裂、池河—太湖断裂、嘉山—庐江断裂 | 261.09 | 25.99 | 23.5 | 6 544.17 |

| 南段(庐江—宿松段) | 嘉山—庐江断裂与黄梅断裂安徽段的连接线 | 大别山区NNE向断裂密集区 | 池河—太湖断裂、黄梅断裂以及大别山区的40条NNE向次级断裂 | 136.74 | 38.38 | 34.9 | 4 564.95 |

| 全段合计 | 397.83 | 30.35 | 33.3 | 11 109.12 |

依据遥感解译空间分析统计结果,郯庐断裂带安徽段具有以下显著空间分布特征: 郯庐断裂带安徽段的南北2段中断裂组成存在明显差异。其中,北段(嘉山—庐江段)在藕塘以南由嘉山—庐江断裂、池河—太湖断裂、石门山断裂及五河—合肥断裂4条主干断裂组成,在藕塘以北由嘉山—庐江断裂、石门山断裂及五河—合肥断裂3条主干断裂组成; 南段(庐江—宿松段)主要由池河—太湖主干断裂、黄梅断裂及大别山区的40条NNE向次级断裂组成。

郯庐断裂带安徽段的南北2段的长度和宽度差异较大。郯庐断裂带安徽段的平均长度约397.83 km,平均宽度约30.35 km,但其南北2段的长度与宽度存在较大差异,总体表现出明显的“南短北长”、“南宽北窄”的空间分布特点。其中,南段(庐江—宿松段)平均长度约为136.7 4 km,平均宽度约为38.38 km; 北段(嘉山—庐江段)平均长度约为261.09 km,平均宽度约为25.99 km。

郯庐断裂带安徽段南北2段的总体走向存在较大差异。郯庐断裂带安徽段的总体走向约N33.3°E,南段(庐江—宿松段)总体走向约N34.9°E,北段(嘉山—庐江段)总体走向约N23.5°E,其南北2段的走向总体表现为“由南段到北段断裂带的总体走向逐步向北偏”的特点。

4 结论

基于多源遥感数据,本研究对郯庐断裂带安徽段进行了遥感解译,并综合利用GIS空间分析和空间统计等功能对郯庐断裂带安徽段的空间分布特征进行研究,主要结论如下:

1)综合利用中、高空间分辨率的多源遥感数据对断裂构造进行解译,较大幅度地提高了解译的准确性。郯庐断裂带安徽段构造解译结果表明,该断裂带主要由五河—合肥断裂、石门山断裂、池河—太湖断裂、嘉山—庐江断裂等4条主干断裂以及大别山区内新解译出的40条NNE向次级断裂共同组成。

2)基于遥感解译成果,在1:25万地图上初步定量确定了郯庐断裂带安徽段在大别山区的边界。

3)对郯庐断裂带安徽段空间分布特征的研究表明,郯庐断裂带安徽段平均长度为397.83 km,平均宽度为30.35 km,总体走向约为N33.3°E。该断裂带总体呈现出“南短北长”、“南宽北窄”、“由南到北断裂带总体走向逐步向北偏”的空间分布特征。

参考文献

郊庐断裂南段走滑和伸展断裂的深部结构及位置关系

[J].

DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2010.04.011

Magsci

[本文引用: 3]

<p align="justify">郯庐断裂带是亚洲东部著名的断裂活动带,经过多年的研究,取得了一系列重要成果,但涉及断裂带内部精细结构、走滑与伸展断裂体系的研究成果较少.本文以其中的嘉山—庐江段为对象,依据高精度大地电磁(EMAP)和人工地震剖面及航磁异常资料,剖析了断裂带内部精细结构,明确了伸展和走滑断裂体系组成和平面位置,认为该段由多条主干断裂组成,具有断裂属性横向分区的特征:以池河—太湖断裂为界,东侧主要发育池河—太湖(隐伏)、嘉山—庐江和古河—散兵等断裂,组成正花状构造样式,主要呈现压剪性走滑活动特征;西侧主要发育五河—合肥、石门山和池河—太湖(浅部)等断裂,呈现半地堑结构,其中2条断裂往南伸入合肥盆地而消失,只有池河—太湖断裂继续南延为合肥盆地的东部边界,主要呈现伸展活动特征.本文提出的断裂带横向分区等认识,既融合了前人有关“裂谷论”和“平移论” 的重要成果,又弥合了二者的认识分歧,为今后精细研究郯庐断裂带提供了一条新思路.</p>

The deep structures of strike-slip and extension faults and their composite relationship in the southern segment of Tanlu fault zone

[J].

Formation and evolution of the Tancheng-Lujiang wrench fault system:A major shear system to the northern of the Pacific Ocean

[J].

Tectonic models of the Tan-Lu fault zone,eastern China

[J].

郯庐断裂带研究的十年回顾

[J].1980―1990的十年间,作者主要根据自己和参考国内外地学工作者对郯庐断裂带研究的地质成果,论述了该断裂带的范围、性质、产状、结构、形成时间、断裂两侧的水平位移、两侧地块的对比及其成矿作用等。

Review of the years (1981—1991) of research on the Tancheng-Lujiang fault zone

[J].

郯庐断裂带张八岭隆起段变质岩的原岩时代与变形机制

[J].

Protolith ages and deformation mechanism of metamorphic rocks in the Zhangbaling uplift segment of the Tan-Lu fault zone

[J].

郯庐断裂南段研究进展与断裂性质讨论

[J].

Progress in the study of the southern segment of the Tanlu fault and a discussion of the nature of the fault

[J].

合肥盆地和郯庐断裂带南段深部地球物理特征研究

[J].根据重、磁、电、震资料联合反演和综合解释,研究了合肥盆地和郯庐断裂带南段深部结构特征和构造样式. 合肥盆地呈现深部印支面以下为逆冲断层、以上为张性正断层的构造样式,盆地构造反转发生在晚侏罗世,早白垩世是裂陷盆地形成的主要时期,早白垩世晚期合肥盆地发生构造反转,发育冲逆、冲推覆构造. 郯庐断裂带南段表现为“上正下逆”的构造变形样式和正花状构造特征,并经历了复杂的挤压走滑-引张正断层变形过程.

A study on geophysical features of deep structures of the Hefei Basin and the southern Tan-Lu fault zone

[J].

安徽北部郯庐断裂两侧基底岩石年龄及对郯庐断裂初始开启时间的限定

[J].

The initial time of the Tan-Lu wrench fault:In the view of geochronological data of the basement rocks,northern Anhui Province

[J].

对苏皖断裂带的初步研究(郯—庐断裂研究之二)

[J].

The preliminary study on the Su-Wan fault zone (two that studied Tan Lu fault zone)

[J].

郯庐断裂带桐城—庐江段的构造特征及演化

[J].

Structural characteristics and evolution of the Tongcheng to Lujiang section of the Tan Lu fault zone

[J].

郯庐断裂带(安徽部分)动力学演化及其构造意义

[J].

Dynamic of the evolution and tectonic significance Tanlu fault zone(Anhui segment)

[J].

多源遥感数据在断裂构造解译中的应用

[J].利用ETM+影像、SPOT5影像和DEM数据进行了多源遥感数据断裂构造解译方法的研究。对不同遥感数据源适合解译的断裂构造信息进行了实验,并通过野外调查对解译结果进行了验证。实验结果显示ETM+影像适合提取具有色调、色带异常的断裂构造,SPOT5影像适合提取具有线性形态特征的断裂构造,DEM数据适合于其他遥感影像结合提取地貌/微地貌信息解译隐伏断裂。

Application of Multi-source remote sensing date in fault structure interretation

[J].

Remote Sensing:Principles and Interpretation

[M].

基于资源三号和ETM+影像的断裂构造解译

[J].

Fracture structure interpretation based on ZY-3 and ETM+

[J].

郯庐断裂带南段重力异常及不同深度的横向构造特征

[J].

DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2016.02.011

Magsci

[本文引用: 1]

<p>为研究郯庐断裂带南段及周边构造的深部特征、空间展布、交切关系,文中利用小波多尺度分析方法对该地区的布格重力场进行场源分离,剖析不同深度下的地壳横向构造;同时采用Parker变密度模型对莫霍面深度进行反演分析。研究表明,郯庐断裂带南段表现为NNE走向的大型重力区域场梯度条带,切割深度达岩石圈地幔,其两侧密度结构及构造特征差异明显。沉积层及上地壳密度结构复杂,郯庐带东支2条断裂形成线性异常纵贯区域;而西支2条断裂线性异常较弱,截切EW向的重力异常体断续延展。中、下地壳密度结构简单,断裂带形成宽缓的低异常条带,反映了白垩纪-古近纪伸展环境下造成的地堑式构造。西支2条主干断裂纵穿合肥市,沿肥东凹陷西缘向S延伸,由于舒城以南的高密度圈闭体遮挡,尖灭于舒城县一带;而肥中、六安-合肥、肥西-韩摆渡EW向的深大断裂交切于西支,未延伸至东支。该区近代小震多发生于断裂构造所对应的重力高、低异常转化带之间,尤其是断裂之间的交会处与郯庐构造带内部,郯庐断裂带南段为历史强震空区段,考虑到断裂带莫霍面陡变及与多条深大断裂交切等深部环境,中强震危险性不容忽视。</p>

Transverse structures features of different depths derived from bouguer gravity anomalies in the southern segment of Tan-Lu fault zone

[J].

大别山东北部基岩区断裂活动习性的综合研究

[J].在1/20万TM片和1/5万航片解译判读的基础上,对大别山东北部基岩区活动断裂进行野外验证、观测和取样工作,侧重于断错地貌和断裂变形物质微观滑移方式标志的研究,结合地震活动的时空特征分析,获取了断裂活动时代、活动方式及其与地震活动的关系等一系列信息,为探索基岩区断裂活动习性的研究途径提供了一个实例。

A synthetical study on active behavior of fault in bedrock area of northeastern Dabie Mountain

[J].

郯庐断裂带南段巨型正花状构造的发现及地质意义

[J].

Discovery of the giant positive-flower-structure in the southern part of Tanlu fault and it’s geological significance

[J].