0 引言

植被作为地表生境状况的表征,对于流域生态系统的生态平衡、水文、地貌过程具有重要的调节作用[1 ] ,植被对环境变化具有极高的敏感性,被视为全球变化的“指示器”[2 ] 。植被也是连接大气圈、水圈和土壤的天然纽带,在水土保持、维护气候和生态稳定性方面起到至关重要的作用[3 ] 。陆地植被的生长不仅受到气候变化的影响,也受到人类活动的影响。近年来,伴随着全球变暖、城市扩张和人口增长等情况的凸显,对植被也造成一定程度的影响[4 ] 。深入分析植被时空变化特征及其影响因子,对于实现“双碳”目标,维护生态平衡具有重要意义。

近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析。鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性。然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] 。同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] 。

本研究基于MODIS NDVI时序数据集,采用重心模型、时滞效应分析法、偏相关分析及地理探测器,在分区视角下探讨了中国不同生态子区植被NDVI时空演变格局,并对影响植被NDVI变化的时滞时间、主导驱动因子进行分析,为区域植被生态系统的保护和修复提供重要的决策支持。

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

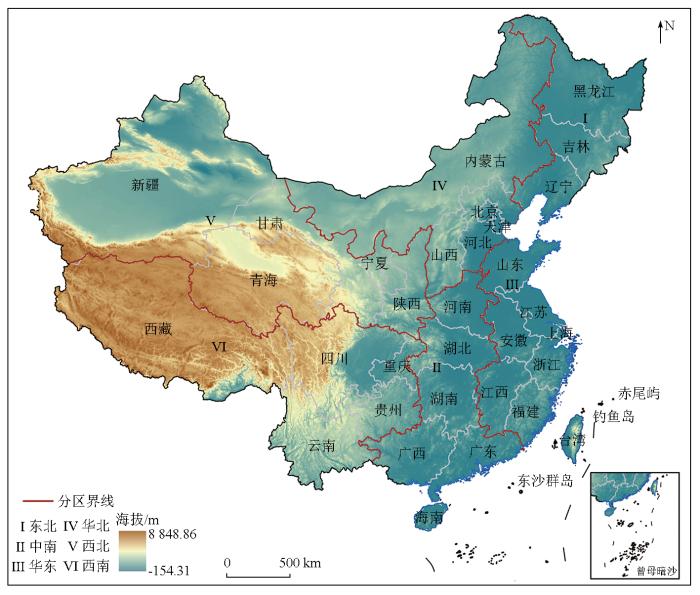

如图1 所示,中国位于亚洲东部,太平洋西岸,国土面积约960万km2 (图1 ),海岸线达1.8万km。中国地势西高东低,呈现3级阶梯状分布,高原、山岭、平原、丘陵、盆地5种基本地形在中国均有分布。由于国土面积广阔、经纬度跨度大(南北跨越纬度50°,东西跨越经度60°),使气温、降水组合形式多样,并构成复杂多样的气候环境,其中季风气候最为显著,这也使得中国经常发生气象灾害和地质灾害。由于南北纬度跨越大,使得气温南北空间异质性明显,在秦岭-淮河线以南,主要是亚热带与热带地区,大兴安岭北端及两侧分布于寒温带,中温带介于暖温带与寒带之间,面积广阔。受东南季风的影响,降水分布呈现出自东南向西北递减的趋势。东南沿海地区会最先得到季风带来的水汽,形成丰富的降水,而西南地区深居内陆,使得水汽较少,降水量少。植被类型丰富,主要有草原、热带雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林以及针叶林,其中阔叶林广泛分布于温带、暖温带地区,针叶林主要分布于寒温带等地区。土壤类型复杂多样,分布随地理位置、地形高度变化而呈有规律更替的现象,既表现为水平地带性,又与垂直地带性、地域性等有关。

图1

图1

研究区概况(审图号:GS京(2025)1936号)

Fig.1

Overview of the study area

1.2 数据源及预处理

本研究所使用的植被NDVI数据、植被类型数据均来源于国家青藏高原数据中心 (https://data.tpdc.ac.cn/zh-hans/data/ ),其中NDVI数据集原始格式均为.tif,空间分辨率为250 m,时间分辨率为月尺度,所需时间跨度为2000—2020年,植被类型数据为矢量格式,利用ArcGIS 10.7的面转栅格工具将其转为.tif格式。气候站点数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/ ),年降水、年均温、年积温以及年日照数据等均由该数据网获取,利用ArcGIS 10.7的Geostatistical Analyst工具进行插值获取1 km格网数据。土地利用数据、社会经济数据(人口密度、国内生产总值(gross domestic product,GDP))以及6大分区数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/DOI/ ),时间分辨率为1 a,其中土地利用数据空间分辨率为30 m,社会经济数据空间分辨率为1 km,高程、坡度数据通过SRTM 90 m中提取得到,数据来源于地理空间数据云(http://www.Gscloud.cn )。上述数据集均采用ArcGIS10.7进行数据异常值的剔除、裁剪、重采样(1 km)及重投影(正弦投影(sinusoidal projection,SIN)→克拉索夫斯基投影)。

1.3 研究方法

1.3.1 相关性分析

相关系数能够表征不同要素之间的相关程度[13 ] ,利用基于像元的皮尔逊相关系数分析和探讨植被NDVI与典型气候因子的相关性及其显著水平。其皮尔逊相关系数、偏相关系数计算公式如下:

(1) rx , y $\frac{\sum _{i=1}^{n}({x}_{i}-\stackrel{-}{x})({y}_{i}-\stackrel{-}{y})}{\sqrt{\sum _{i=1}^{n}({x}_{i}-\stackrel{-}{x}{)}^{2}\sum _{i=1}^{n}({y}_{i}-\stackrel{-}{y}{)}^{2}}}$ ,

(2) ${r}_{x{y}_{1},{y}_{2}}$ =$\frac{{r}_{x{y}_{1}}-{r}_{x{y}_{2}}{r}_{{y}_{1}{y}_{2}}}{\sqrt{1-{r}_{x{y}_{2}}^{2}}\sqrt{1-{r}_{{y}_{1}{y}_{2}}^{2}}}$ ,

式中:rx , y x 变量与y 变量的相关系数(${r}_{x{y}_{1}}$ ${r}_{x{y}_{2}}$ ${r}_{{y}_{1}{y}_{2}}$ xi 与yi 分别为2个变量在第i 年的数值;${r}_{x{y}_{1},{y}_{2}}$ y 2 的情况下x 与y 1 的偏相关系数。

当控制多个变量时,有高阶偏相关系数,计算公式如下:

(3) ${r}_{xy,{y}_{1}{y}_{2}\dots {y}_{g}}$ =$\frac{{r}_{xy,{y}_{1}{y}_{2}\dots {y}_{g-1}}-{r}_{x{y}_{g},{y}_{1}{y}_{2}\dots {y}_{g-1}}{r}_{y{y}_{g},{y}_{1}{y}_{2}\dots {y}_{g-1}}}{\sqrt{1-{r}_{x{y}_{g},{y}_{1}{y}_{2}\dots {y}_{g-1}}^{2}}\sqrt{1-{r}_{y{y}_{g},{y}_{1}{y}_{2}\dots {y}_{g-1}}^{2}}}$ 。

偏相关系数采用t 显著性检验(Student’s t-test),显著性检验公式如下:

(4) t =$\frac{r}{\sqrt{1-{r}^{2}}}\sqrt{n-m-1}$ ,

式中:r 为偏相关系数;n 为样本数目;m 为变量数目。

本研究采用二阶偏相关系数,通过查表获取在相应自由度n -m -1下p =0.05以及p =0.01时的t 值,并与已计算出的t 值进行比较,以进行p <0.05(显著相关)以及p <0.01(极显著相关)置信水平下对植被NDVI 与不同因子之间的线性关系性显著性检验。

1.3.2 趋势分析

使用一元线性回归分析中国2000—2020年NDVI 的变化趋势[14 ] 。计算公式为:

(5) θ slope =$\frac{n\times \sum _{i=1}^{n}i\times NDV{I}_{i}-\sum _{i=1}^{n}i\sum _{i=1}^{n}NDV{I}_{i}}{n\times \sum _{i=1}^{n}{i}^{2}-{\left(\sum _{i=1}^{n}i\right)}^{2}}$ ,

式中:i 为年份;n 为时序年数;NDVIi 为第i 年NDVI ;θ slope 为趋势线斜率,其值为正或为负时分别表示植被NDVI 随时间变化呈改善或退化趋势。若θ slope >0,代表植被NDVI 有所增加;若θ slope <0,则表示植被NDVI 呈减少趋势。为检验样本的总体均数是否存在显著差异,变化趋势的显著性检验采用F 检验(Fisher’s test)。计算公式为:

(6) F =U ×$\frac{n-2}{Q}$ ,

(7) U =$\sum _{i=1}^{n}({\hat{y}}_{i}-\overline{y}{)}^{2}$ ,

(8) Q =$\sum _{i=1}^{n}({y}_{i}-\hat{{y}_{i}}{)}^{2}$ ,

式中:U 为回归平方和;Q 为残差平方和;yi 为第i 年的NDVI ;${\hat{y}}_{i}$ NDVI 回归值;$\overline{y}$ n 为年数。

如表1 所示,依据slope 及显著性水平(p <0.05,显著;p <0.01,极显著;相应F 值由查找表获取),将植被NDVI 增长情况划分为5级。

1.3.3 地理探测器

地理探测器模型能够揭示某因子对植被NDVI的解释力大小[15 ] 。其相关程度用q 值度量,q 的取值范围为[0,1 ],其值越大,表明该因子对NDVI影响力越大,反之则越小。表达式为:

(9) q =1-$\frac{\sum _{h=1}^{L}{N}_{h}{{\sigma }_{h}}^{2}}{N{\sigma }^{2}}$ =1-$\frac{SSW}{SST}$ ,

(10) SSW =$\sum _{h=1}^{L}$ Nh σh 2 ,

(11) SSW =SST =Nσ 2 ,

式中:h =1,…,L ;L 为变量Y 或因子X 的分类;Nh 和N 分别为层h 和全区内单元数;σh 2 为类h 的Y 值的方差;σ 2 为全区的Y 值的方差;SSW 为层内方差之和;SST 为全区总方差。

2 研究结果

2.1 2000—2020年间中国陆地植被空间分布格局分析

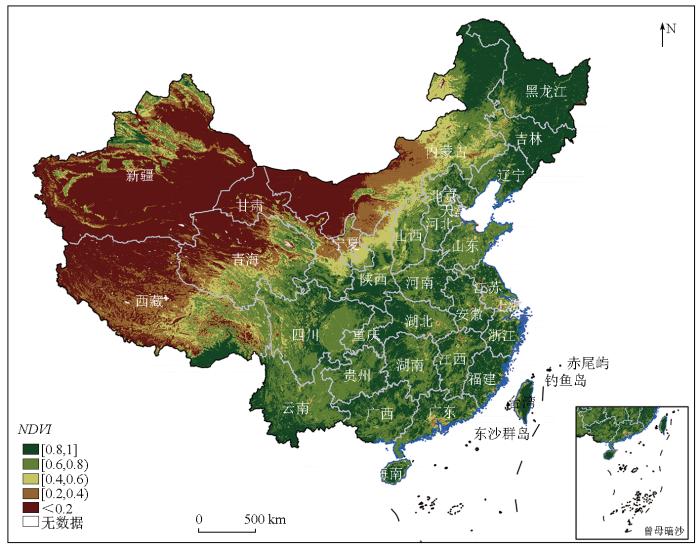

采用年最大值合成法合成逐年NDVI,对逐年NDVI 2000—2020年间共21 a数据取均值(图2 ),依据相关学者划分方法[16 18] ,将其划分为5等级,分别为[0,0.2)(低植被覆盖),[0.2,0.4)(中低植被覆盖),[0.4,0.6)(中植被覆盖),[0.6,0.8)(中高植被覆盖),[0.8,1](高植被覆盖)。

图2

图2

不同等级NDVI空间分布(审图号:GS京(2025)1936号)

Fig.2

Spatial distribution of different NDVI levels

如图2 所示,中高植被覆盖占比面积最大,为28.3%,主要分布在中国东北、东南沿海等地区,其中东北地区境内有大兴安岭,广袤林区分布广袤,黑土肥沃,能为植物提供充足养分,植被覆盖率较高。中国低植被覆盖区面积占比次之,为26.2%,主要集中在塔克拉玛干沙漠、青藏高原西部等地区。青藏高原地势较高,高山高原气候寒冷干燥,沙漠景观干旱少雨,均不适于植被生长,致使植被覆盖率最低。高植被覆盖区面积占比为25%,主要分布在中国南方地区,该地区气候为季风气候,夏季湿热多雨,植被长势较好,适于常绿树种的生长。整体分析,自东向西,植被覆盖率逐渐降低,西方深居内陆,气候干燥,不适于植被生长,自北向南,呈现出由高植被覆盖变为高植被覆盖与中高植被覆盖混合分布的特点,南方如四川盆地等地区,四面环山,地势较周围低,导致植被覆盖较周围低,为中高植被覆盖。

2.2 2000—2020年间中国陆地植被不同时间尺度下时序变化分析

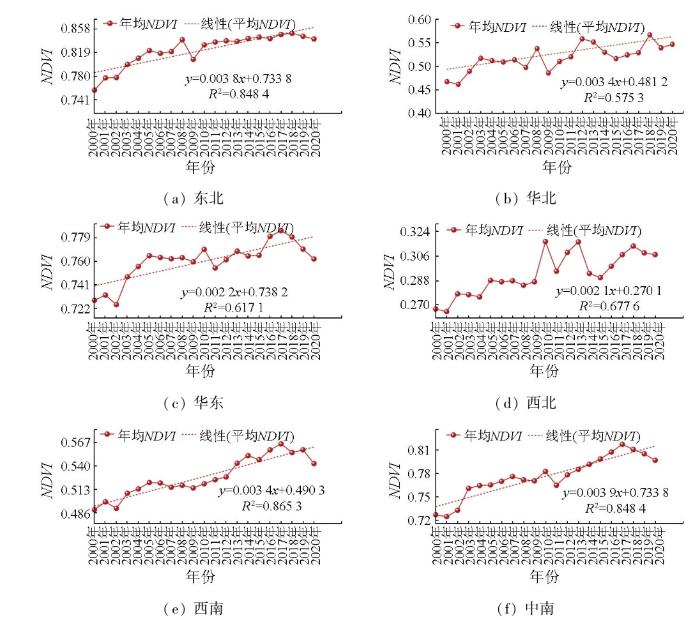

为分析植被覆盖时序变化特征,将整个中国分为6大分区,分别为东北地区、华北地区、华东地区、西北地区、西南地区和中南地区,并分别统计各大分区在2000—2020 年间逐年植被NDVI 均值,并采用折线图进行分析。如图3 所示。在2000—2020年间,华东地区植被NDVI拟合值增幅为0.002,在6大地区中增幅最低,整体呈现出波动增加的趋势,拟合优度R 2 为0.617 1,增势较为显著。年均最大值出现在2017年,为0.784,年均最低值出现在2002年,为0.725。在2015—2016年间增幅最高,为0.015 41,在2010—2011年间降幅最高,为0.015。中南地区植被NDVI 拟合值增幅为0.003 9,拟合值增幅最高,整体呈现出波动增加的趋势,拟合优度R 2 为0.848 4,增势较为显著。最大值出现在2017年,为0.817,最低值出现在2001年,为0.724。在2002—2003年期间增幅最高,为0.028 1;在2010—2011年间,降幅最高,为-0.017 8。

图3

图3

不同区域NDVI年际变化

Fig.3

Interannual variation of NDVI in different regions

综上分析,不同区域植被覆盖等级可分为3大部分,其中东北、华东、中南地区植被覆盖最高,华北、西南地区次之,西北地区植被覆盖度最低。其中东北地区有优质黑色土壤,华东、中南地区气候适宜,适于植被生长,西北地区深居内陆,气候大陆性显著,降水稀少,有广阔的沙漠,不适于植被生长。

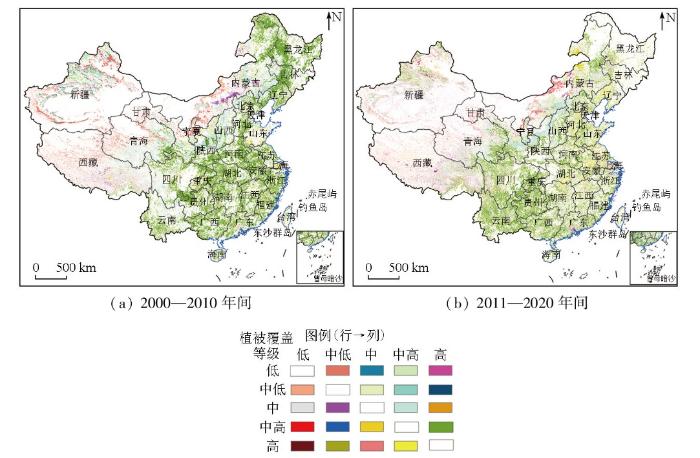

2.3 不同等级面积变化

为分析不同时段植被覆盖等级变化的面积变化情况,将研究时段划分为2大历史时期,分别为2000—2010年与2010—2020年,并采用转移矩阵对不同时段内面积变化进行统计,如图4 所示。图4(a) 中,在2000—2010年间,植被覆盖等级发生变化的区域中,由中高植被覆盖转为高植被覆盖面积占比最高,为54%,主要分布在南方地区,如安徽省、湖南省、贵州省等地区,在中国东北部内蒙古高原与大兴安岭、东北平原交界处也有分布;其次为由中植被覆盖转为中高植被覆盖,面积占比约为14%,主要集中在二三级阶梯交界处。整体分析可知,植被覆盖等级升高的面积为92%,植被覆盖等级降低的面积占比为8%,表明在2000—2010年间植被覆盖等级呈现出升高的趋势。图4(b) 中,在2010—2020年间,植被覆盖等级发生变化的区域中,由中高植被覆盖转为高植被覆盖面积占比最高,为43%,主要分布在中国南方地区,如贵州省、云南省等地区,在中国东北部地区也有少量分布;其次为中植被覆盖转为中高植被覆盖,面积占比约为11%,主要分布在内蒙古高原与黄土高原交界处。整体分析可知,植被覆盖等级升高的面积占比为71%,植被覆盖等级较低的面积占比为29%,表明在2011—2020年间植被覆盖等级呈现出升高的趋势。

图4

图4

不同时期不同等级NDVI转移变化(审图号:GS京(2025)1936号)

Fig.4

Changes in NDVI levels across different periods

综上所述,在2000—2020年间,中国大陆地区植被覆盖整体呈现由低等级向高等级转移的趋势。

2.4 滞后分析

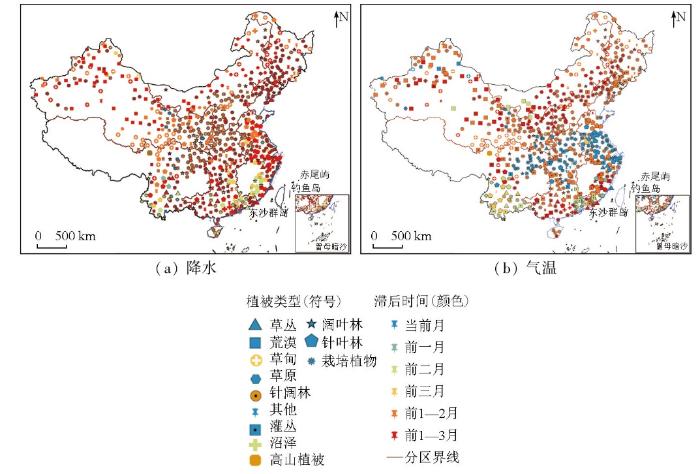

由于植被的生长受到气温与降水的影响,而气温与降水反映到植被的生长需要一定的时间,即植被对气温与降水的表现具有一定的滞后性。同时不同地理位置、不同植被类型对滞后性均有一定影响。如图5 所示,通过植被NDVI 与不同时期的气温与降水的相关系数以表征滞后性的大小。

图5

图5

不同植被类型滞后性空间分布(审图号:GS京(2025)1936号)

Fig.5

Spatial distribution of lag effects for different vegetation types

如图5(a) 所示,植被NDVI 与降水滞后性普遍为前1—2月与前1—3月。其中前1—2月主要分布在二三级阶梯交界处,华东平原、青藏高原地区,前1—3月主要分布在东北平原、长江中下游平原等地区。在武夷山脉等地区有少量滞后前二月与前三月分布。如图5(b) 所示,植被NDVI与气温滞后性普遍为当前月、前1—3月、前1—2月。其中当前月主要分布在华东平原地区,前1—3月主要分布在二三级阶梯交界处、中国南方沿海一带等地区,前1—2月主要分布在辽东丘陵、青藏高原、东南丘陵等地区。

不同植被类型分析,栽培植被、灌丛与降水滞后性普遍为前1—3月,草甸、草丛与降水滞后性普遍为前1—2月,栽培植被、针叶林与气温滞后性普遍为当前月,阔叶林与气温滞后性普遍为前1—2月。不同地区不同植被类型滞后时间存在异质性。

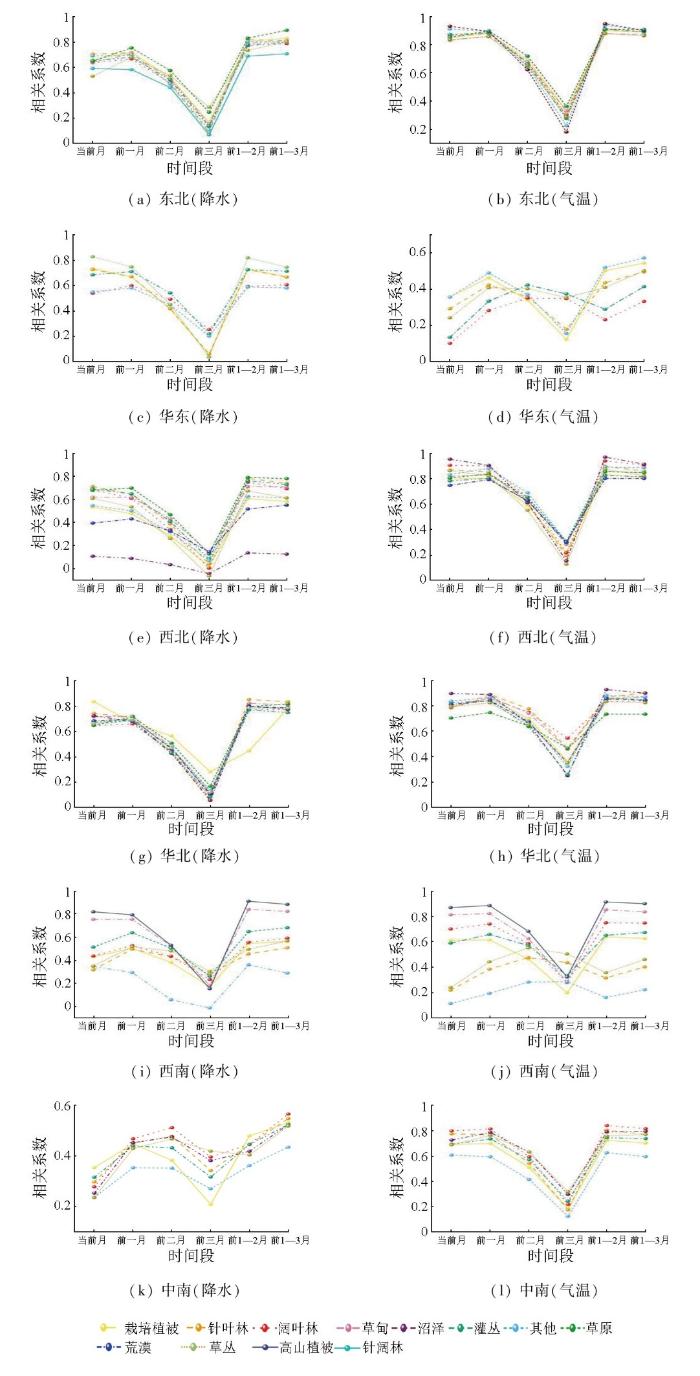

对不同地区不同植被类型滞后性进一步分析,结果见图6 。如图6(a) 所示,东北地区针叶林植被受前1—2月的降水影响最大,相关系数为0.82,栽培植被等植被类型受前1—3月降水影响最大。如图6(b) 所示,东北地区不同植被类型均受前1—2月气温影响最大,当前月气温对针阔林影响次之,相关系数为0.92。如图6(c) 所示,华东地区栽培植被、针叶林和草丛受当前月降水影响最大,相关系数分别为0.73,0.72和0.82,阔叶林受前1—3月降水影响最大,相关系数为0.60,其次为前一月,相关系数为0.59。如图6(d) 所示,华东地区灌丛与阔叶林受前二月气温影响最大,相关系数分别为0.42和0.34,其他植被类型均受前1—2月气温影响最大。如图6(e) 所示,西北地区不同植被类型均受前1—2月降水影响最大,与草原、阔叶林和灌丛的相关系数分别为0.78,0.74和0.76,前1—3月降水对所有植被类型的影响次之。如图6(f) 所示,西北地区不同植被类型均受前1—2月气温影响最大,其中与沼泽、阔叶林和针叶林的相关系数分别为0.96,0.93和0.89。如图6(g) 所示,华北地区阔叶林、草甸和草原均受前一月降水影响最大,相关系数分别为0.85,0.86和0.74,沼泽、灌丛和草丛受前1—2月降水影响最大,相关系数分别为0.92,0.86和0.83。如图6(h) 所示,华北地区针叶林、阔叶林和草原均受前1—3月气温影响最大,相关系数分别为0.82,0.77和0.81。如图6(i) 所示,西南地区草甸和高山植被受前1—2月降水影响最大,相关系数分别为0.83和0.91。如图6(j) 所示,西南地区灌丛受前1—3月气温影响最大,相关系数为0.67,针叶林和草丛受前二月气温影响最大,相关系数分别为0.47和0.55。如图6(k) 所示,中南地区不同植被类型均受前1—3月降水影响最大,其中与阔叶林、针叶林和栽培植被的相关系数分别为0.56,0.54和0.53。如图6(l) 所示,中南地区沼泽和草丛受前1—3月气温影响最大,相关系数分别为0.79和0.76,其他植被类型受前1—2月气温影响最大,其中与阔叶林、针叶林的相关系数分别为0.83和0.80。

图6

图6

不同分区滞后性

Fig.6

Lag effects in different regions

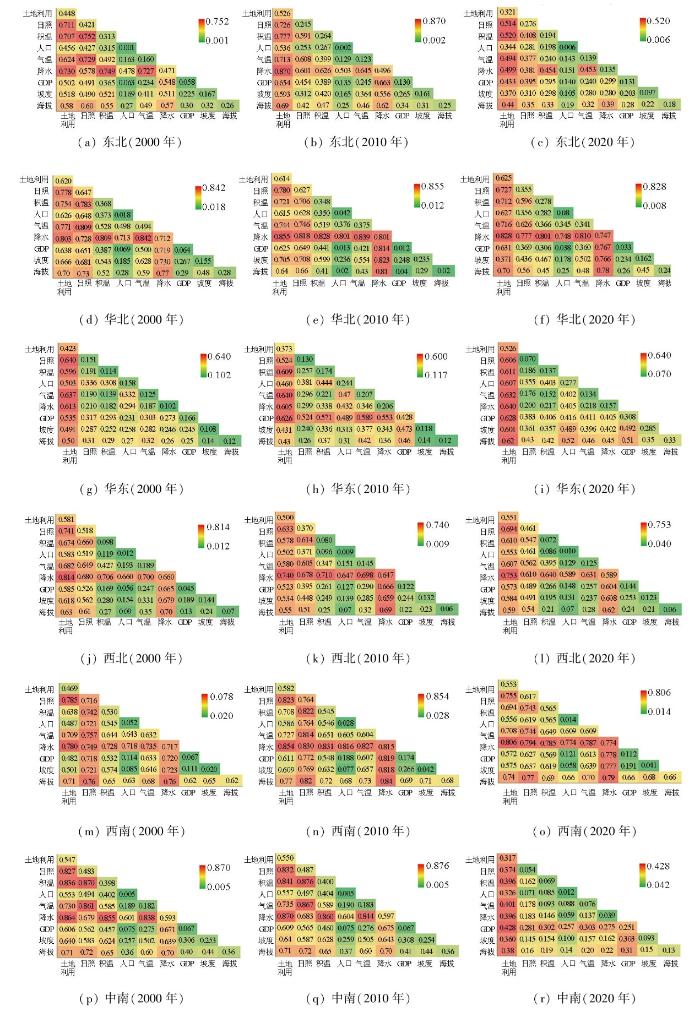

2.5 不同历史时期、不同子区交互主导因子分析

不同因子之间的交互作用对植被NDVI 的影响具有一定的影响,且不同地区交互作用不同,采用地理探测器对影响植被NDVI 变化的交互因子进一步分析。

如图7 所示,东北地区和华北地区大部分因子之间的交互作用为非线性增强,其余地区大部分因子之间的交互作用为双因子增强。在东北地区、华东地区、西北地区和西南地区土地利用在多个因子的组合中均表现出较高的解释力,分别为土地利用∩降水(2010年,q =0.87)、降水∩土地利用(2020年,q =0.640)、降水∩土地利用(2000年,q =0.814)、降水∩土地利用(2010年,q =0.854),表明土地利用对相应地区植被NDVI 的变化影响较大,在大陆东部沿海等地区,随着人类活动水平的提高,城镇化水平逐渐提高,城市扩张程度加剧,西北内陆等地区沙漠广阔,土地利用程度低,降水稀少,均在一定程度上影响植被NDVI 的变化。在华北地区,降水对植被NDVI 的影响贯穿始终,西南地区,降水在2010年和2020年对植被NDVI 的影响较强,该地区位于第三级阶梯,海拔高,降水少,对植被的生长有一定的影响。在中南地区,交互主导因子由气候因子主导逐渐变为人类活动主导(2000年、2010年:积温∩日照,q =0.870,0.876;2020年:GDP ∩土地利用,q =0.428),表明人类活动对中南地区植被生长的影响逐渐增强。

图7

图7

交互因子

Fig.7

Interaction factors

3 讨论

3.1 2000—2020年间中国陆地植被时空变化的原因

中国陆地植被覆盖度自东向西逐渐降低。高植被覆盖区主要分布在第三级阶梯,在中国南方地区,气候以季风气候为主,夏季高温多雨,气候湿润,且南方海拔地势低,来自太平洋的暖湿气流能够深入中国南方地区,充分满足植物的生长需要,促使植被覆盖度较高[19 ] 。在中国东北地区也有高植被覆盖的分布,主要位于东北平原等地区,该地区冬季寒冷漫长,有利于有机质积累,夏季温暖多雨,有利于有机质的分解,从而形成肥沃的黑土,为植被生长提供了充足的养分条件,适合种植大量农作物[20 ] 。此外,东北地区三面环山,开口向南,有利于海洋水汽进入,降水较多,同时该地区纬度高,蒸发量小,有冻土层存在,地表水较丰富,气候较为湿润,形成冷湿的环境,易于大量森林的形成[21 ] 。低植被覆盖区主要分布在中国第一级阶梯,该地区有广阔的塔克拉玛干沙漠,地势较高的青藏高原,沙漠地区昼夜温差大,降水稀少,砂质土壤,普通作物难以固定根部,青藏高原海拔高,气温低,来自太平洋以及印度洋的水汽难以抵达,均不适于植被生长[22 ] 。

华北、华东、西北地区中,NDVI 变化趋势的震荡也较为明显,且6大区域在2008—2009年间NDVI 均呈现下降趋势,依据薛港等[23 ] 和宁晓春等[24 ] 的研究,华北、华东、西北地区降水、气温波动变化大,降水、气温的波动变化影响植被的生长,进而导致植被NDVI 的变化。2008—2009年间由于发生极端气候(极端高温、极端降水、极端强对流等天气)的原因[25 ] ,影响植被的生长,进而导致2008—2009均出现植被NDVI 下降的现象。

2000—2020年间,中国不同地区植被覆盖度均呈现出不同程度增加的趋势,这可能与国家的宏观调控有关。早在2010年,国家发布关于全国林地保护利用规划纲要的批复,要求做好林地保护[26 ] 。其中中南地区增幅最高,为0.003 9,这可能与当地积极响应国家政策,退耕还林还草有关。

3.2 中国植被变化主导影响因素及其变化原因

在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] 。而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关。城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] 。在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] 。在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关。华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] 。西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一。水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] 。青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] 。在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] 。

4 结论

本研究基于MODIS NDVI时序数据集,采用重心模型、时滞效应分析法、偏相关分析及地理探测器,在分区视角下探讨了中国不同生态子区植被NDVI时空演变格局,并对影响植被NDVI变化的时滞时间、主导驱动因子进行分析。主要结论如下:

1)中国大陆地区植被覆盖度呈现出自东向西逐渐递减的趋势。

2)6大分区2000—2020年间植被覆盖度均呈现出增加的趋势,其中中南地区增幅最高,为0.003 9,华东地区增幅最低,为0.002。

3)在2000—2010年间,植被覆盖等级升高的面积占比为92%,2010—2020年间植被覆盖等级升高的面积占比为71%,表明2000—2020年间中国大陆地区植被覆盖度逐渐增加。

4)在全国范围内,栽培植被、灌丛与降水滞后性普遍为前1—3月,栽培植被与气温滞后性普遍为当前月,阔叶林与气温滞后性普遍为前1—2月。不同地区不同植被类型滞后时间存在异质性。

5)对东北、华北、西北和西南地区植被覆盖影响最强的主导因子均为降水,对华东地区植被覆盖影响最强的因子为土地利用和GDP,对中南地区植被覆盖影响最强的因子为降水和土地利用。

参考文献

View Option

[1]

颜明 , 贺莉 , 王随继 , 等 . 基于NDVI的1982—2012年黄河流域多时间尺度植被覆盖变化

[J]. 中国水土保持科学 , 2018 , 16 (3 ):86 -94 .

[本文引用: 2]

Yan M He L Wang S J et al. Changing trends of NDVI in the Yellow River Basin from 1982 to 2012 at different temporal scales

[J]. Science of Soil and Water Conservation , 2018 , 16 (3 ):86 -94 .

[本文引用: 2]

[2]

[本文引用: 1]

Wang W Alim S Jilili A Geo-detector based spatio-temporal variation characteristics and driving factors analysis of NDVI in Central Asia

[J]. Remote Sensing for Land and Resources , 2019 , 31 (4 ):32 -40 .doi:10.6046/gtzyyg.2019.04.05 .

[本文引用: 1]

[3]

夏照华 . 基于NDVI时间序列的植被动态变化研究 [D]. 北京 : 北京林业大学 , 2007 .

[本文引用: 1]

Xia Z H The studies on dynamic of vegetation based on NDVI time series [D]. Beijing : Beijing Forestry University , 2007 .

[本文引用: 1]

[4]

唐倩玉 , 李远航 , 胡孟然 , 等 . 太行山地区1973—2022年暴雨时空演变特征分析

[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) , 2024 , 37 (4 ):524 -531 .

[本文引用: 1]

Tang Q Y Li Y H Hu M R et al. Analysis of the spatiotemporal variations in heavy rainfall events in the Taihang moutainous region from 1973 to 2022

[J]. Journal of Xinyang Normal University (Natural Science Edition) , 2024 , 37 (4 ):524 -531 .

[本文引用: 1]

[5]

鲁佳琪 , 孟凡浩 , 罗敏 , 等 . 黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱变化对植被NDVI的影响

[J]. 人民珠江 , 2024 , 45 (10 ):51 -64 .

[本文引用: 1]

Lu J Q Meng F H Luo M et al. Effect of meteorological and hydrological drought changes on vegetation NDVI in Inner Mongolia section of Yellow River Basin

[J]. Pearl River , 2024 , 45 (10 ):51 -64 .

[本文引用: 1]

[6]

袁江龙 , 赵宏慧 , 刘晓煌 , 等 . 2000—2020年昆仑山植被覆盖度时空变化驱动力分析及生态评价

[J]. 中国地质 , 2024 , 51 (6 ):1822 -1838 .

[本文引用: 1]

Yuan J L Zhao H H Liu X H et al. Driving force analysis and eco-logical assessment of spatiotemporal changes in vegetation cover in the Kunlun Mountains from 2000 to 2020

[J]. Geology in China , 2024 , 51 (6 ):1822 -1838 .

[本文引用: 1]

[7]

胡仁杰 , 陈璇黎 , 陈金 , 等 . MODIS NDVI对高寒草甸草地生物量遥感估测饱和性评估研究——以青藏高原东缘为例

[J]. 生态学报 , 2024 , 44 (14 ):6357 -6372 .

[本文引用: 1]

Hu R J Chen X L Chen J et al. MODIS NDVI saturation assessment of alpine meadow grassland biomass estimation using remote sensing:A case study in the eastern edge of the Qinghai Tibet Plateau

[J]. Acta Ecologica Sinica , 2024 , 44 (14 ):6357 -6372 .

[本文引用: 1]

[8]

申子傲 , 吴静 , 李纯斌 . 2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖时空变化特征及其驱动力

[J]. 中国沙漠 , 2024 , 44 (3 ):119 -127 .

DOI:10.7522/j.issn.1000-694X.2023.00180

[本文引用: 1]

河西内陆河流域地处干旱半干旱地区,生态脆弱,研究植被覆盖动态变化及其驱动因素对理解植被与生态系统的相互作用具有重要意义。采用生长季平均归一化植被指数(NDVI)作为植被覆盖指标,利用Slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并结合地理探测器模型探讨了自然因子和人为因子对植被空间分异的影响。结果表明:(1)2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖总体呈现波动上升趋势,NDVI年增长速率为0.001,呈西北低东南高、由东向西递减的空间分布特征。(2)2000—2020年流域内大部分区域植被覆盖基本不变,植被覆盖增加的区域占比35.27%,植被覆盖减少的区域占比10.91%。(3)河西内陆河流域植被覆盖时空变异性强,变异系数为0.011~1.530,大部分地区变化表现为高稳定性,低稳定性区域主要集中在流域中上游地区。(4)驱动因素中自然因素占主导地位,蒸散发量、植被类型、降水量、土壤类型影响力较大,人为因素中土地利用类型为主要影响因素。

Shen Z A Wu J Li C B Temporal and spatial changes of vegetation cover and its driving forces in the Hexi inland river basin from 2000 to 2020

[J]. Journal of Desert Research , 2024 , 44 (3 ):119 -127 .

DOI:10.7522/j.issn.1000-694X.2023.00180

[本文引用: 1]

The Hexi inland river basin is located in arid and semi-arid regions with fragile ecosystems, and there is significant importance in studying the dynamic changes in vegetation cover and its driving factors for understanding the interaction between vegetation and ecosystems. This study uses the mean NDVI during the growing season as the vegetation cover index, employs slope trend analysis and coefficient of variation to analyze the changes in vegetation cover in the Hexi inland river basin from 2000 to 2020, and explores the effects of natural and anthropogenic factors on the spatial differentiation of vegetation using the Geodetector model. The results indicate that: (1) During 2000-2020, the vegetation cover in the Hexi inland river basin exhibited a generally rising trend with fluctuations, having a growth rate of 0.001·a-1, characterized by a spatial distribution of lower in the northwest and higher in the southeast, decreasing from east to west. (2) Between 2000 and 2020, in most parts of the basin, the vegetation cover remained relatively constant. The areas with increased vegetation cover constituted 35.27% and those with decreased cover constituted 10.91%. (3) The Hexi inland river basin exhibits strong spatiotemporal variability in vegetation cover, with the coefficient of variation ranging from 0.011 to 1.530. The majority of regions demonstrate high stability, with low stability areas primarily focused in the middle and upper reaches of the basin. (4) Natural factors play a leading role, with substantial impacts from evapotranspiration, vegetation types, precipitation, and soil types. Among human factors, land use type emerges as a primary influencer. Revealing the long-term vegetation evolution patterns and characteristics in the Hexi inland river basin offers valuable insights for ecological preservation and soil and water conservation in the region.

[9]

Mason T J Honeysett J Thomas R F et al. Monitoring vital signs:Wetland vegetation responses to hydrological resources in the Macquarie Marshes NSW,Australia

[J]. Austral Ecology , 2022 , 47 (6 ):1296 -1314 .

[本文引用: 1]

[10]

Muradyan V Tepanosyan G Asmaryan S et al. Relationships between NDVI and climatic factors in mountain ecosystems:A case study of Armenia

[J]. Remote Sensing Applications:Society and Environment , 2019 , 14 :158 -169 .

[本文引用: 1]

[11]

刘殿锋 , 王振松 , 邱明丽 . 基于系统耦合模拟的土地利用变化及其区域生境质量变化分析

[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) , 2025 , 38 (3 ):257 -264 .

[本文引用: 1]

Liu D F Wang Z S Qiu M L Response of regional habitat quality to predieted land use change based on system coupling simulation

[J]. Journal of Xinyang Normal University:Natural Science Edition , 2025 , 38 (3 ):257 -264 .

[本文引用: 1]

[12]

陈亮 , 孙钰蘅 . 基于遥感生态指数的河南连康山国家级自然保护区生态环境质量时空变化研究

[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) , 2024 , 37 (1 ):11 -17 .

[本文引用: 1]

Chen L Sun Y H The spatiotemporal changes of ecological environment quality in Henan Liankang Mountain national nature reserve based on remote sensing ecological index

[J]. Journal of Xinyang Normal University (Natural Science Edition) , 2024 , 37 (1 ):11 -17 .

[本文引用: 1]

[13]

何楷迪 , 孙建 , 陈秋计 . 气候要素和土壤质地对青藏高原草地净初级生产力和降水利用率的影响

[J]. 草业科学 , 2019 , 36 (4 ):1053 -1065 .

[本文引用: 1]

He K D Sun J Chen Q J Response of climate and soil texture to net primary productivity and precipitation-use efficiency in the Tibetan Plateau

[J]. Pratacultural Science , 2019 , 36 (4 ):1053 -1065 .

[本文引用: 1]

[14]

李美丽 , 尹礼昌 , 张园 , 等 . 基于MODIS-EVI的西南地区植被覆盖时空变化及驱动因素研究

[J]. 生态学报 , 2021 , 41 (3 ):1138 -1147 .

[本文引用: 1]

Li M L Yin L C Zhang Y et al. Spatio-temporal dynamics of fractional vegetation coverage based on MODIS-EVI and its driving factors in Southwest China

[J]. Acta Ecologica Sinica , 2021 , 41 (3 ):1138 -1147 .

[本文引用: 1]

[15]

王劲峰 , 徐成东 . 地理探测器:原理与展望

[J]. 地理学报 , 2017 , 72 (1 ):116 -134 .

DOI:10.11821/dlxb201701010

[本文引用: 1]

空间分异是自然和社会经济过程的空间表现,也是自亚里士多德以来人类认识自然的重要途径。地理探测器是探测空间分异性,以及揭示其背后驱动因子的一种新的统计学方法,此方法无线性假设,具有优雅的形式和明确的物理含义。基本思想是:假设研究区分为若干子区域,如果子区域的方差之和小于区域总方差,则存在空间分异性;如果两变量的空间分布趋于一致,则两者存在统计关联性。地理探测器q统计量,可用以度量空间分异性、探测解释因子、分析变量之间交互关系,已经在自然和社会科学多领域应用。本文阐述地理探测器的原理,并对其特点及应用进行了归纳总结,以利于读者方便灵活地使用地理探测器来认识、挖掘和利用空间分异性。

Wang J F Xu C D Geodetector:Principle and prospective

[J]. Acta Geographica Sinica , 2017 , 72 (1 ):116 -134 .

[本文引用: 1]

[16]

杜宜臻 , 刘菲 , 柳心雨 , 等 . 三江源区植被NDVI时空变化特征及其驱动因素分析

[J]. 绿色科技 , 2024 , 26 (22 ):31 -37 .

[本文引用: 1]

Du Y Z Liu F Liu X Y et al. Spatiotemporal variation of NDVI and its driving factors in the three rivers source region

[J]. Journal of Green Science and Technology , 2024 , 26 (22 ):31 -37 .

[本文引用: 1]

[17]

黎梅 , 李春雨 , 张玲艺 , 等 . 吕梁山植被NDVI时空变化及气候因子探测

[J]. 科技和产业 , 2024 , 24 (21 ):306 -310 .

Li M Li C Y Zhang L Y et al. Temporal and spatial variations of NDVI and climate factors in Lvliang Mountains

[J]. Science Technology and Industry , 2024 , 24 (21 ):306 -310 .

[18]

孙智杰 , 廖媛 , 余波 , 等 . 鄂东南矿集区2000—2022年NDVI时空变化及其驱动因素分析

[J]. 环境生态学 , 2024 , 6 (10 ):19 -24 .

[本文引用: 1]

Sun Z J Liao Y Yu B et al. Spatial-temporal pattern of NDVI and its driving factors in the mining district of Southeast Hubei from 2000 to 2022

[J]. Environmental Ecology , 2024 , 6 (10 ):19 -24 .

[本文引用: 1]

[19]

姜萍 . 1982—2015年中国植被覆盖变化及其对气候变化的敏感性分析 [D]. 兰州 : 兰州大学 , 2022 .

[本文引用: 1]

Jiang P Analysis of vegetation change in China and its sensitivity to climate variability from 1982 to 2015 [D]. Lanzhou : Lanzhou University , 2022 .

[本文引用: 1]

[20]

仇少君 , 郝小雨 , 赵士诚 , 等 . 黑土地肥力下降成因与保护利用对策——基于养分资源高效利用视角分析

[J]. 植物营养与肥料学报 , 2025 , 31 (1 ):1 -11 .

[本文引用: 1]

Chou S J Hao X Y Zhao S C et al. Causes of fertility decline and countermeasures for protection and utilization of upland black soil—An analysis from the perspective of nutrient resources high-efficient utilization

[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers , 2025 , 31 (1 ):1 -11 .

[本文引用: 1]

[21]

张宇 , 余振 , 栾军伟 , 等 . 1982—2020年东北森林带植被绿度时空变化特征

[J]. 生态学报 , 2023 , 43 (16 ):6670 -6681 .

[本文引用: 1]

Zhang Y Yu Z,Luan J W et al. Spatiotemporal variations of vegetation greenness in the forest belt of Northeast China during 1982—2020

[J]. Acta Ecologica Sinica , 2023 , 43 (16 ):6670 -6681 .

[本文引用: 1]

[22]

孙钰蘅 , 张辰光 , 刘翼泽 , 等 . 1970—2019年河南省气温变化特征及其对ENSO事件的响应

[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) , 2023 , 36 (4 ):528 -534 .

[本文引用: 1]

Sun Y H Zhang C G Liu Y Z et al. Characteristics of temperature change and its response to ENSO events in Henan Province during 1970—2019

[J]. Journal of Xinyang Normal University (Natural Science Edition) , 2023 , 36 (4 ):528 -534 .

[本文引用: 1]

[23]

薛港 . 2001—2020年中国植被净初级生产力时空变化及其影响因素分析 [D]. 哈尔滨 : 东北林业大学 , 2023 .

[本文引用: 1]

Xue G Spatial-temporal variation of net primary productivity of vegetation in China and its influencing factors from 2001 to 2020 [D]. Harbin : Northeast Forestry University , 2023 .

[本文引用: 1]

[24]

宁晓春 , 杨明新 , 曹文强 , 等 . 2000—2022年三江源植被覆盖度时空变化格局及其气候驱动机制

[J]. 测绘通报 , 2024 (12 ):70 -76 ,83.

DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2024.1211

[本文引用: 1]

三江源作为我国重要的生态安全屏障区,区域植被覆盖度的变化直接反映生态系统的健康状况,因此,监测区域植被覆盖变化并分析其驱动因素,有利于实现三江源生态环境的可持续发展。本文基于2000—2022年MODIS NDVI数据集,结合年均气温和年均降水数据,利用像元二分法、Sen+Mann-Kendall趋势分析法和偏相关系数分析法,探讨了三江源近23年间植被覆盖度时空演变特征及其与气候驱动的关系。结果表明:①三江源植被覆盖度在空间分布上表现为东南高、西北低的分布格局,2000—2022年三江源植被覆盖度呈线性增长趋势显著,增长率为0.001/a;②23年来三江源植被覆盖度增加区域为55.06%,减少区域为31.36%,植被覆盖度增加区域明显高于减少区域,总体植被覆盖度处于逐渐恢复的阶段;③偏相关分析表明,区域植被覆盖度与年均气温、年均降水均呈正相关性,与年均气温的相关性为0.02,与年均降水的相关性为0.29,降水为区域植被覆盖度增加的主要因素。本文研究揭示了23年来三江源植被覆盖度动态变化和分布格局,可为区域生态保护修复提供科学依据。

Ning X C Yang M X Cao W Q et al. Spatial-temporal pattern of vegetation coverage and its climate driving mechanism in the Three Rivers Headwaters region from 2000—2022

[J]. Bulletin of Surveying and Mapping , 2024 (12 ):70 -76 ,83.

DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2024.1211

[本文引用: 1]

As an important ecological security barrier area in China, regional vegetation cover changes directly reflect the health of the ecosystem, so monitoring regional vegetation cover changes and analyzing their driving factors are conducive to realizing the sustainable development of the Three Rivers Headwaters region ecosystem. This study is based on the MODIS NDVI dataset from 2000 to 2022, combined with the mean annual temperature and mean annual precipitation data, and explores the spatial and temporal evolutionary characteristics of vegetation cover and its relationship with the climate driver during the last 23 years in the Three Rivers Headwaters region by using the image element dichotomy, Sen+Mann-Kendall trend analysis, and bias correlation coefficient analysis. Results show that: ①The vegetation cover of the Three Rivers Headwaters region show a high spatial distribution in the southeast and a low distribution pattern in the northwest. The vegetation cover show a significant linear growth trend from 2000 to 2022, with a growth rate of 0.001/a. ②Over the past 23 years, the vegetation cover of the Three Rivers Headwaters region has increased by 55.06% and decreased by 31.36%, with the increase in vegetation cover significantly higher than that of the decrease, and the overall vegetation cover is in the stage of gradual recovery.③The partial correlation analysis showe that the regional vegetation cover is positively correlated with the average annual temperature and average annual precipitation, with the correlation with the average annual temperature of 0.02 and the correlation with the average annual precipitation of 0.29, and precipitation is the main factor for the increase of vegetation cover. This study reveals the dynamic change and distribution pattern of vegetation cover in the Three Rivers Headwaters region over the past 23 years, which can provide a scientific basis for regional ecological protection and restoration.

[25]

张强 . 2009:极端天气的成因和预防

[N]. 光明日报 ,2009-08-17(10 ).

[本文引用: 1]

Zhang Q 2009:The causes and prevention of extreme weather events

[N]. Guangming Daily ,2009-08-17(10 ).

[本文引用: 1]

[26]

中共中央国务院 . 国务院关于全国林地保护利用规划纲要(2010—2020年)的批复 [EB/OL].(2010-7-25) [2024-9-20]. https://www.waizi.org.cn/law/9434.html.

URL

[本文引用: 1]

Central Committee of the Communist Party of China and the State Council . Approval of the National Forest Protection and Utilization Planning Outline (2010—2020) [EB/OL].(2010-7-25) [2024-9-20]. https://www.waizi.org.cn/law/9434.html.

URL

[本文引用: 1]

[27]

谢勇 , 王爽 , 王恒阳 , 等 . 东北三省NDVI时空变化特征及对气候因子的响应

[J]. 气象与环境学报 , 2024 , 40 (1 ):71 -78 .

[本文引用: 1]

Xie Y Wang S Wang H Y et al. Spatio-temporal variation characteristics of NDVI in the three northeast provinces and their responses to climatic factors

[J]. Journal of Meteorology and Environment , 2024 , 40 (1 ):71 -78 .

[本文引用: 1]

[28]

程潇 , 林珏琪 , 徐学闯 , 等 . 泉州市城镇化建设对植被覆盖影响的遥感分析

[J]. 莆田学院学报 , 2024 , 31 (5 ):91 -97 ,108.

[本文引用: 1]

Cheng X Lin Y Q Xu X C et al. Remote sensing analysis of the impact of urbanization construction on vegetation cover in Quanzhou City

[J]. Journal of Putian University , 2024 , 31 (5 ):91 -97 ,108.

[本文引用: 1]

[29]

王红 . 绿洲城镇化与水土资源利用效益协调度分析——以武威市为例 [D]. 兰州 : 西北师范大学 , 2013 .

[本文引用: 1]

Wang H Coordination degree analysis of the oasis towns of soil and water resource utilization efficiency:Taking Wuwei City as an example [D]. Lanzhou : Northwest Normal University , 2013 .

[本文引用: 1]

[30]

江慧娴 , 董文杰 . 气候变化和人类活动对华北地区植被NDVI的影响研究

[J]. 高原气象 , 2024 , 43 (5 ):1312 -1328 .

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2024.00013

[本文引用: 1]

归一化植被指数(Normalized Differential Vegetation Index, NDVI)是反映植被生长状态的重要指标, 是反映陆地生态环境状况的“指示器”。华北地区地处我国的政治和文化中心, 土地覆盖类型复杂多样, 是我国重要的粮食生产地, 同时受到气候暖干化及加剧的人类活动影响, 华北地区的植被生态变得十分脆弱。本研究基于卫星资料NOAA CDR AVHRR NDVI和气象数据资料, 采用趋势分析、 偏相关分析和残差趋势分析等方法, 探究了1982 -2019年华北地区NDVI的时空变异特征及其对气候变化和人类活动的响应。研究结果表明: (1)1982 -2019年华北地区春季、 夏季、 秋季和生长季的植被NDVI呈显著上升趋势, 空间异质性强, 其中夏季和生长季的增长速率最快为0.024 (10a)<sup>-1</sup>, 显著增加的区域面积占比分别为57.35%和58.10%。(2)华北地区春季、 夏季和生长季NDVI与降水呈显著正相关关系, 秋季NDVI主要受气温的影响, 夏季NDVI同时受到气温、 降水和相对湿度的积极影响。(3)气候变化和人类活动对华北地区植被的生长影响具有区域差异性, 在植被改善区, 气候变化的相对作用为45.64%, 人类活动的相对作用为54.36%; 在植被退化区, 气候变化的相对作用为32.66%, 人类活动的相对作用为67.34%。(4)不同土地利用类型中, 华北地区森林和农田的植被生长较快, 其植被改善主要受人类活动的影响, 人类活动的相对作用分别为66.07%和60.82%, 草地植被的退化也主要受人类活动的影响, 相对作用为69.48%, 人类活动对华北地区植被的重要影响主要源于我国近几十年来三北防护林等人类重大生态工程的建设以及城市扩张、 人口激增的影响, 该研究成果也对华北地区生态屏障的建设以及生态环境保护提供了重要理论支撑。

Jiang H X Dong W J Impacts of climate change and human activities on NDVI change in North China

[J]. Plateau Meteorology , 2024 , 43 (5 ):1312 -1328 .

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2024.00013

[本文引用: 1]

The Normalized Differential Vegetation Index (NDVI) is an essential index of vegetation growth status and an indicator of terrestrial ecological conditions.North China is China's political and cultural center, with complex and diverse land cover types, and is a critical agriculture production region in China.Meanwhile, the vegetation ecology in North China has become very fragile under the influence of climate warming and drying and intensified human activities.Based on satellite data NOAA/AVHRR NDVI and meteorological data information, this study explores the spatial and temporal variability characteristics of NDVI in North China and the effects of climate change and human activities on NDVI from 1982 to 2019 using trend analysis, partial correlation analysis, and residual trend analysis.The results showed that (1) The vegetation NDVI in spring, summer, fall, and growing seasons in North China from 1982 to 2019 exhibited a significant upward trend with strong spatial heterogeneity, among which the fastest growth rate of 0.024 (10a)-1 was observed in the summer and growing seasons.The percentage of the area with significant increase was 57.35% and 58.10%, respectively.(2) NDVI in spring, summer, and growing seasons in North China displayed a significant positive correlation with precipitation, while NDVI in fall was mainly influenced by air temperature.NDVI in summer was positively affected by both air temperature, precipitation and relative humidity.(3) The effects of climate change and human activities on vegetation growth in North China have regional differences.In the vegetation increased areas, the relative role of climate change is 45.64%, and the relative role of human activities is 54.36%.In the vegetation decreased areas, the relative role of climate change is 32.66%, and the relative role of human activities is 67.34%.(4) Among different land use types, the vegetation growth of forest and farmland in North China is faster, and the vegetation improvement is mainly affected by human activities, the relative effect of human activities is 66.07% and 60.82%, respectively.The vegetation degradation of grassland is also mainly affected by human activities, the relative effect is 69.48%.Human activities have an essential influence on the vegetation NDVI in North China, which mainly stems from the construction of major human ecological projects such as the Three North Protective Forests and the influence of urban expansion and population surge in recent decades in China, and the research results also provide necessary theoretical support for the construction of ecological barriers as well as ecological, environmental protection in North China.

[31]

裴志林 , 曹晓娟 , 王冬 , 等 . 内蒙古植被覆盖时空变化特征及其对人类活动的响应

[J]. 干旱区研究 , 2024 , 41 (4 ):629 -638 .

DOI:10.13866/j.azr.2024.04.09

[本文引用: 1]

基于2000—2022年MOD13A1 NDVI数据计算内蒙古年最大植被覆盖度(FVC),了解内蒙古FVC时空分布状况及变化趋势,结合夜间灯光(NTL)和地表覆被数据,采用逐像元相关分析方法探究FVC对人类活动的响应模式。结果表明:(1) 内蒙古FVC空间分布总体表现为由东北至西南逐渐减小的趋势,FVC以改善为主,增速为0.0039·a<sup>-1</sup>,大部分区域FVC变化表现为基本稳定(64.02%)和明显增加(31.64%),所有盟市年均FVC增长量均为正值;(2) FVC变化趋势主要表现为不显著变化,占比依次为:不显著变化(65.62%)、显著增加(17.36%)、极显著增加(13.43%)、显著减少(3.27%)和极显著减少(0.32%),显著减少和极显著减少的区域与新增建设用地在空间分布上存在较高的一致性;(3) 在人类活动空间范围,内蒙古大部分区域(79.67%)人类活动不会对FVC变化产生显著影响,12.80%的区域人类活动对FVC变化起着积极作用,地表覆被主要为城区周边的草地和耕地区域,只有7.53%的区域人类活动对FVC变化起着消极作用,主要分布在地表覆被为耕地、由耕地转为建设用地和新增工矿用地区域。

Pei Z L Cao X J Wang D et al. Spatiotemporal variation in vegetation coverage in Inner Mongolia and its response to human activities

[J]. Arid Zone Research , 2024 , 41 (4 ):629 -638 .

DOI:10.13866/j.azr.2024.04.09

[本文引用: 1]

In the context of global climate change, the spatiotemporal characteristics of fractional vegetation coverage (FVC) serve as a crucial indicator for assessing ecological environment quality in various regions. However, the specific spatiotemporal variations, change trends, and underlying mechanisms of FVC response to human activities in Inner Mongolia remain undefined. Bridging this knowledge gap is essential for understanding ecological management outcomes and providing a scientific basis for local ecological policies and spatial planning. Using MOD13A1 NDVI data, land cover data, and nighttime light data spanning from 2000 to 2022, we calculated the annual maximum fractional vegetation coverage in Inner Mongolia and explored its spatiotemporal variations. Additionally, we illustrated the change trends in FVC. We conducted pixel-by-pixel correlation analysis to examine the response modes of FVC to human activities. Our findings reveal the following: (1) FVC distribution in Inner Mongolia demonstrated a decreasing trend from northeast to southwest, consistent with the overall precipitation changes in China. Notably, areas along the Yellow River, such as the Houtao Plain and the Qiantao Plain, exhibit relatively higher FVC due to abundant water resources and well-developed agriculture. Overall, FVC showed improvement with a growth rate of 0.0039·a-1, remaining relatively stable in most areas (64.02%) and significantly increasing in 31.64% of the region, all prefecture-level cities showing a positive average annual growth. (2) Changing trends in FVC were predominantly nonsignificant (65.62%), followed by a significant increase (17.36%), an extremely significant increase (13.43%), a significant decrease (3.27%), and an extremely significant decrease (0.32%). Regions experiencing significant and highly significant reductions displayed a strong spatial correlation with newly developed construction land. (3) Regarding human activities in Inner Mongolia, most regions (79.67%) showed no significant influence on FVC changes. In 12.80% of the regions, human activities positively impacted FVC, primarily in grassland and arable land areas surrounding urban zones. Conversely, 7.53% of the regions demonstrated a negative impact of human activities on FVC, chiefly in areas undergoing land cover transitions from arable land to construction land and newly added industrial and mining zones. While most regions showed no significant correlation between FVC variation and human activities, this does undermine the impact of ecological protection policies implemented in China like the “Ecological Protection Red Line” and “Arable Land Red Line.” The effectiveness of these measures lies in preventing land type conversion, such as grassland and arable land to other categories. This not only maintains the stability of FVC within protected areas but also regulates the intensity of human activities. However, the outcomes of these measures are not adequately reflected in nighttime light data. Therefore, while nighttime light data partially reflect the influence of human activity intensity on FVC, its limitations must be fully recognized in the comprehensive evaluation of ecological protection policies.

[32]

田佳西 . 西北地区气候暖湿化演变趋势及其对植被恢复影响研究 [D]. 南京 : 南京林业大学 , 2023 .

[本文引用: 1]

Tian J X Study on the evolution of warmer and wetter climate and its influence on vegetation restoration in Northwest China [D]. Nanjing : Nanjing Forestry University , 2023 .

[本文引用: 1]

[33]

刘雨亭 , 王磊 , 李谢辉 , 等 . 西南地区2000—2020年植被覆盖度时空变化与影响因素分析

[J]. 高原气象 , 2024 , 43 (1 ):264 -276 .

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2023.00052

[本文引用: 1]

西南地区是我国重要的生态安全屏障区, 也是生态脆弱和气候敏感区。本文基于MOD13A3的NDVI数据集, 利用像元二分模型首先计算了西南五省市区2000 -2020年西南整体和分省市区年、 生长季和四季的平均植被覆盖度FVC(Fractional Vegetation Cover), 并对不同时间尺度的FVC进行了时空变化特征分析, 然后利用ERA5的气温、 GPCP卫星降水和DEM等资料, 对过去21年影响西南地区FVC变化的主要影响因素进行了讨论, 最后利用Hurst指数对FVC的未来变化趋势进行了预测。结果表明: (1)2000 -2020 年以来, 西南地区东部FVC整体呈增加趋势, 尤其在重庆和贵州增加最快, 西藏地区总体呈下降趋势。(2) 西南地区FVC在空间上总体呈现东高西低的特点, 2000 -2020年平均FVC为0.46, 在年际空间变化上FVC的上升区域占西南地区总面积的43.9%, 下降区域占53.5%。(3)降水对FVC起促进作用, 气温在不同地区则表现出不同的影响。(4)人类活动对FVC的影响很大, 对植被的促进、 抑制和无影响区域分别占栅格百分比的40.4%、 47.6%和12.0%。(5)高程和不同时间尺度的FVC都显著相关, 但都呈现出极显著的下降趋势; 不同时间尺度的FVC随坡度增加都显著增加, 但当坡度大于25°后FVC会逐渐减小; 坡向对西南地区FVC的影响相较于坡度、 高程和气候因子的影响并不显著。(6)未来西藏、 西南地区东部的四川、 云南和贵州交界处的FVC整体将呈增加趋势, 而四川西部和横断山脉的大部分地区将呈减少趋势。研究结果能为西南地区生态保护方案的制定提供数据支撑和科学指导。

Liu Y T Wang L Li X H et al. Analysis on spatio-temporal variability of fractional vegetation cover and influencing factors from 2000 to 2020 in southwestern China

[J]. Plateau Meteorology , 2024 , 43 (1 ):264 -276 .

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2023.00052

[本文引用: 1]

The southwestern China is a vital ecological safeguard and is characterized by ecological fragility and climate sensitivity.Based on the MOD13A3 NDVI dataset, this study used a pixel dichotomy model to calculate the average Fractional Vegetation Cover (FVC) from 2000 to 2020 annually, during growing seasons, and in each of the four seasons for the whole southwestern China and its provinces, a spatio-temporal variation analysis was then performed on FVC across different time scales.The study also discussed the primary factors influencing FVC changes over the past 21 years, using ERA5 temperature data, GPCP satellite precipitation data, and DEM data.Finally, the Hurst Index was used to predict future FVC trends.(1) The results indicate that from 2000 to 2020, the overall FVC in the eastern part of the southwestern China showed an increasing trend, particularly in Chongqing and Guizhou, while Tibet showed a general decline.(2) Spatially, the FVC generally showed a "higher in the east and lower in the west" trend, with areas where FVC increased accounting for 43.9% of the total area, and areas of decrease accounting for 53.5%.(3) Precipitation promotes FVC, while temperature has varied effects in different regions.(4) Human activity significantly impacts FVC, with promotion, suppression, and no effect zones accounting for 40.4%, 47.6%, and 12.0% of the grid percentage, respectively.(5) Elevation and FVC over different time scales are significantly correlated but both exhibit a pronounced declining trend.FVC increases significantly with slope, but decreases when the slope is greater than 25°.The effect of aspect on FVC in the southwestern China is less significant than that of slope, elevation, and climatic factors.(6) In the future, the FVC in Tibet and the eastern parts of Sichuan, Yunnan, and Guizhou in the southwestern China will increase, while most areas of western Sichuan and the Hengduan Mountains will exhibit a decreasing trend.The results can provide data support and scientific guidance for the formulation of ecological protection plans in the southwestern China.

[34]

陈正满 , 李贺鹏 , 朱弘 . 台州市“一江两溪” 河岸带植被分布格局及其环境解释

[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) , 2024 , 37 (3 ):329 -336 .

[本文引用: 1]

Chen Z M Li H P Zhu H Vegetation distribution pattern of plant community and habitat explanation analysis in the “one river and two streams” riparian zone of Taizhou

[J]. Journal of Xinyang Normal University (Natural Science Edition) , 2024 , 37 (3 ):329 -336 .

[本文引用: 1]

基于NDVI的1982—2012年黄河流域多时间尺度植被覆盖变化

2

2018

... 植被作为地表生境状况的表征,对于流域生态系统的生态平衡、水文、地貌过程具有重要的调节作用[1 ] ,植被对环境变化具有极高的敏感性,被视为全球变化的“指示器”[2 ] .植被也是连接大气圈、水圈和土壤的天然纽带,在水土保持、维护气候和生态稳定性方面起到至关重要的作用[3 ] .陆地植被的生长不仅受到气候变化的影响,也受到人类活动的影响.近年来,伴随着全球变暖、城市扩张和人口增长等情况的凸显,对植被也造成一定程度的影响[4 ] .深入分析植被时空变化特征及其影响因子,对于实现“双碳”目标,维护生态平衡具有重要意义. ...

... 地理探测器模型能够揭示某因子对植被NDVI的解释力大小[15 ] .其相关程度用q 值度量,q 的取值范围为[0,1 ],其值越大,表明该因子对NDVI影响力越大,反之则越小.表达式为: ...

基于NDVI的1982—2012年黄河流域多时间尺度植被覆盖变化

2

2018

... 植被作为地表生境状况的表征,对于流域生态系统的生态平衡、水文、地貌过程具有重要的调节作用[1 ] ,植被对环境变化具有极高的敏感性,被视为全球变化的“指示器”[2 ] .植被也是连接大气圈、水圈和土壤的天然纽带,在水土保持、维护气候和生态稳定性方面起到至关重要的作用[3 ] .陆地植被的生长不仅受到气候变化的影响,也受到人类活动的影响.近年来,伴随着全球变暖、城市扩张和人口增长等情况的凸显,对植被也造成一定程度的影响[4 ] .深入分析植被时空变化特征及其影响因子,对于实现“双碳”目标,维护生态平衡具有重要意义. ...

... 地理探测器模型能够揭示某因子对植被NDVI的解释力大小[15 ] .其相关程度用q 值度量,q 的取值范围为[0,1 ],其值越大,表明该因子对NDVI影响力越大,反之则越小.表达式为: ...

基于地理探测器模型的中亚NDVI时空变化特征及其驱动因子分析

1

2019

... 植被作为地表生境状况的表征,对于流域生态系统的生态平衡、水文、地貌过程具有重要的调节作用[1 ] ,植被对环境变化具有极高的敏感性,被视为全球变化的“指示器”[2 ] .植被也是连接大气圈、水圈和土壤的天然纽带,在水土保持、维护气候和生态稳定性方面起到至关重要的作用[3 ] .陆地植被的生长不仅受到气候变化的影响,也受到人类活动的影响.近年来,伴随着全球变暖、城市扩张和人口增长等情况的凸显,对植被也造成一定程度的影响[4 ] .深入分析植被时空变化特征及其影响因子,对于实现“双碳”目标,维护生态平衡具有重要意义. ...

基于地理探测器模型的中亚NDVI时空变化特征及其驱动因子分析

1

2019

... 植被作为地表生境状况的表征,对于流域生态系统的生态平衡、水文、地貌过程具有重要的调节作用[1 ] ,植被对环境变化具有极高的敏感性,被视为全球变化的“指示器”[2 ] .植被也是连接大气圈、水圈和土壤的天然纽带,在水土保持、维护气候和生态稳定性方面起到至关重要的作用[3 ] .陆地植被的生长不仅受到气候变化的影响,也受到人类活动的影响.近年来,伴随着全球变暖、城市扩张和人口增长等情况的凸显,对植被也造成一定程度的影响[4 ] .深入分析植被时空变化特征及其影响因子,对于实现“双碳”目标,维护生态平衡具有重要意义. ...

1

2007

... 植被作为地表生境状况的表征,对于流域生态系统的生态平衡、水文、地貌过程具有重要的调节作用[1 ] ,植被对环境变化具有极高的敏感性,被视为全球变化的“指示器”[2 ] .植被也是连接大气圈、水圈和土壤的天然纽带,在水土保持、维护气候和生态稳定性方面起到至关重要的作用[3 ] .陆地植被的生长不仅受到气候变化的影响,也受到人类活动的影响.近年来,伴随着全球变暖、城市扩张和人口增长等情况的凸显,对植被也造成一定程度的影响[4 ] .深入分析植被时空变化特征及其影响因子,对于实现“双碳”目标,维护生态平衡具有重要意义. ...

1

2007

... 植被作为地表生境状况的表征,对于流域生态系统的生态平衡、水文、地貌过程具有重要的调节作用[1 ] ,植被对环境变化具有极高的敏感性,被视为全球变化的“指示器”[2 ] .植被也是连接大气圈、水圈和土壤的天然纽带,在水土保持、维护气候和生态稳定性方面起到至关重要的作用[3 ] .陆地植被的生长不仅受到气候变化的影响,也受到人类活动的影响.近年来,伴随着全球变暖、城市扩张和人口增长等情况的凸显,对植被也造成一定程度的影响[4 ] .深入分析植被时空变化特征及其影响因子,对于实现“双碳”目标,维护生态平衡具有重要意义. ...

太行山地区1973—2022年暴雨时空演变特征分析

1

2024

... 植被作为地表生境状况的表征,对于流域生态系统的生态平衡、水文、地貌过程具有重要的调节作用[1 ] ,植被对环境变化具有极高的敏感性,被视为全球变化的“指示器”[2 ] .植被也是连接大气圈、水圈和土壤的天然纽带,在水土保持、维护气候和生态稳定性方面起到至关重要的作用[3 ] .陆地植被的生长不仅受到气候变化的影响,也受到人类活动的影响.近年来,伴随着全球变暖、城市扩张和人口增长等情况的凸显,对植被也造成一定程度的影响[4 ] .深入分析植被时空变化特征及其影响因子,对于实现“双碳”目标,维护生态平衡具有重要意义. ...

太行山地区1973—2022年暴雨时空演变特征分析

1

2024

... 植被作为地表生境状况的表征,对于流域生态系统的生态平衡、水文、地貌过程具有重要的调节作用[1 ] ,植被对环境变化具有极高的敏感性,被视为全球变化的“指示器”[2 ] .植被也是连接大气圈、水圈和土壤的天然纽带,在水土保持、维护气候和生态稳定性方面起到至关重要的作用[3 ] .陆地植被的生长不仅受到气候变化的影响,也受到人类活动的影响.近年来,伴随着全球变暖、城市扩张和人口增长等情况的凸显,对植被也造成一定程度的影响[4 ] .深入分析植被时空变化特征及其影响因子,对于实现“双碳”目标,维护生态平衡具有重要意义. ...

黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱变化对植被NDVI的影响

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱变化对植被NDVI的影响

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

2000—2020年昆仑山植被覆盖度时空变化驱动力分析及生态评价

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

2000—2020年昆仑山植被覆盖度时空变化驱动力分析及生态评价

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

MODIS NDVI对高寒草甸草地生物量遥感估测饱和性评估研究——以青藏高原东缘为例

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

MODIS NDVI对高寒草甸草地生物量遥感估测饱和性评估研究——以青藏高原东缘为例

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖时空变化特征及其驱动力

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖时空变化特征及其驱动力

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

Monitoring vital signs:Wetland vegetation responses to hydrological resources in the Macquarie Marshes NSW,Australia

1

2022

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

Relationships between NDVI and climatic factors in mountain ecosystems:A case study of Armenia

1

2019

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

基于系统耦合模拟的土地利用变化及其区域生境质量变化分析

1

2025

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

基于系统耦合模拟的土地利用变化及其区域生境质量变化分析

1

2025

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

基于遥感生态指数的河南连康山国家级自然保护区生态环境质量时空变化研究

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

基于遥感生态指数的河南连康山国家级自然保护区生态环境质量时空变化研究

1

2024

... 近年来,众多学者基于遥感影像数据对不同地区植被覆盖情况及驱动机制进行了相关分析.鲁佳琪等[5 ] 基于降水蒸散发指数(standardize precipitation evaporation index,SPEI)数据集、陆地储水量数据对黄河流域内蒙古段气象干旱与水文干旱对植被基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index,NDVI)变化的影响进行研究,发现气象干旱和水文干旱分别集中在1月、10月和1月,大部分地区的植被短期内受水文干旱的影响较大;袁江龙等[6 ] 基于NDVI数据探究了2000—2020年昆仑山植被覆盖度的时空变化规律,并采用地理探测器对NDVI变化的主导因子进行探究,发现该地区NDVI在时间上呈波动增加趋势,空间上呈现“西高东地、北高南低”的分布格局;胡仁杰等[7 ] 基于比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)探讨了NDVI的饱和性,并评估了NDVI饱和性对青藏高原地区高寒草甸地上生物量时空动态变化分析的影响,发现全年6月—9月初(全年第161—257天)饱和性呈现先自东南向西北延伸,后自西北向东南消退的变化趋势;申子傲等[8 ] 基于NDVI,利用slope趋势分析和变异系数对2000—2020年河西内陆河流域植被覆盖变化进行分析,并采用地理探测器对影响植被NDVI变化的自然因子和人为因子进行分析,发现该地区植被覆盖总体呈现波动上升的趋势,自然因素对植被影响占据主导地位;Mason等[9 ] 基于 MODIS NDVI 数据对澳大利亚植被动态的研究表明,研究区植被出现先减少后增加的趋势;Muradyan等[10 ] 对亚美尼亚山区的植被变化特征和生长滞后性进行了研究,发现 NDVI 最高的时段为植被生长季,且植被变化与气候的变化响应存在滞后性.然而,在全球变化背景下,中国植被生态系统发生了深刻变化,并且不同生态子区的植被变化影响因子存在显著差异,亟需深入探索[11 ] .同时,不同植被类型、不同子区相同植被NDVI对气温与降水时滞效应存在显著差异,目前尚不清晰,仍需深入探索[12 ] . ...

气候要素和土壤质地对青藏高原草地净初级生产力和降水利用率的影响

1

2019

... 相关系数能够表征不同要素之间的相关程度[13 ] ,利用基于像元的皮尔逊相关系数分析和探讨植被NDVI与典型气候因子的相关性及其显著水平.其皮尔逊相关系数、偏相关系数计算公式如下: ...

气候要素和土壤质地对青藏高原草地净初级生产力和降水利用率的影响

1

2019

... 相关系数能够表征不同要素之间的相关程度[13 ] ,利用基于像元的皮尔逊相关系数分析和探讨植被NDVI与典型气候因子的相关性及其显著水平.其皮尔逊相关系数、偏相关系数计算公式如下: ...

基于MODIS-EVI的西南地区植被覆盖时空变化及驱动因素研究

1

2021

... 使用一元线性回归分析中国2000—2020年NDVI 的变化趋势[14 ] .计算公式为: ...

基于MODIS-EVI的西南地区植被覆盖时空变化及驱动因素研究

1

2021

... 使用一元线性回归分析中国2000—2020年NDVI 的变化趋势[14 ] .计算公式为: ...

地理探测器:原理与展望

1

2017

... 地理探测器模型能够揭示某因子对植被NDVI的解释力大小[15 ] .其相关程度用q 值度量,q 的取值范围为[0,1 ],其值越大,表明该因子对NDVI影响力越大,反之则越小.表达式为: ...

地理探测器:原理与展望

1

2017

... 地理探测器模型能够揭示某因子对植被NDVI的解释力大小[15 ] .其相关程度用q 值度量,q 的取值范围为[0,1 ],其值越大,表明该因子对NDVI影响力越大,反之则越小.表达式为: ...

三江源区植被NDVI时空变化特征及其驱动因素分析

1

2024

... 采用年最大值合成法合成逐年NDVI,对逐年NDVI 2000—2020年间共21 a数据取均值(图2 ),依据相关学者划分方法[16 18 ] ,将其划分为5等级,分别为[0,0.2)(低植被覆盖),[0.2,0.4)(中低植被覆盖),[0.4,0.6)(中植被覆盖),[0.6,0.8)(中高植被覆盖),[0.8,1](高植被覆盖). ...

三江源区植被NDVI时空变化特征及其驱动因素分析

1

2024

... 采用年最大值合成法合成逐年NDVI,对逐年NDVI 2000—2020年间共21 a数据取均值(图2 ),依据相关学者划分方法[16 18 ] ,将其划分为5等级,分别为[0,0.2)(低植被覆盖),[0.2,0.4)(中低植被覆盖),[0.4,0.6)(中植被覆盖),[0.6,0.8)(中高植被覆盖),[0.8,1](高植被覆盖). ...

吕梁山植被NDVI时空变化及气候因子探测

0

2024

吕梁山植被NDVI时空变化及气候因子探测

0

2024

鄂东南矿集区2000—2022年NDVI时空变化及其驱动因素分析

1

2024

... 采用年最大值合成法合成逐年NDVI,对逐年NDVI 2000—2020年间共21 a数据取均值(图2 ),依据相关学者划分方法[16 18 ] ,将其划分为5等级,分别为[0,0.2)(低植被覆盖),[0.2,0.4)(中低植被覆盖),[0.4,0.6)(中植被覆盖),[0.6,0.8)(中高植被覆盖),[0.8,1](高植被覆盖). ...

鄂东南矿集区2000—2022年NDVI时空变化及其驱动因素分析

1

2024

... 采用年最大值合成法合成逐年NDVI,对逐年NDVI 2000—2020年间共21 a数据取均值(图2 ),依据相关学者划分方法[16 18 ] ,将其划分为5等级,分别为[0,0.2)(低植被覆盖),[0.2,0.4)(中低植被覆盖),[0.4,0.6)(中植被覆盖),[0.6,0.8)(中高植被覆盖),[0.8,1](高植被覆盖). ...

1

2022

... 中国陆地植被覆盖度自东向西逐渐降低.高植被覆盖区主要分布在第三级阶梯,在中国南方地区,气候以季风气候为主,夏季高温多雨,气候湿润,且南方海拔地势低,来自太平洋的暖湿气流能够深入中国南方地区,充分满足植物的生长需要,促使植被覆盖度较高[19 ] .在中国东北地区也有高植被覆盖的分布,主要位于东北平原等地区,该地区冬季寒冷漫长,有利于有机质积累,夏季温暖多雨,有利于有机质的分解,从而形成肥沃的黑土,为植被生长提供了充足的养分条件,适合种植大量农作物[20 ] .此外,东北地区三面环山,开口向南,有利于海洋水汽进入,降水较多,同时该地区纬度高,蒸发量小,有冻土层存在,地表水较丰富,气候较为湿润,形成冷湿的环境,易于大量森林的形成[21 ] .低植被覆盖区主要分布在中国第一级阶梯,该地区有广阔的塔克拉玛干沙漠,地势较高的青藏高原,沙漠地区昼夜温差大,降水稀少,砂质土壤,普通作物难以固定根部,青藏高原海拔高,气温低,来自太平洋以及印度洋的水汽难以抵达,均不适于植被生长[22 ] . ...

1

2022

... 中国陆地植被覆盖度自东向西逐渐降低.高植被覆盖区主要分布在第三级阶梯,在中国南方地区,气候以季风气候为主,夏季高温多雨,气候湿润,且南方海拔地势低,来自太平洋的暖湿气流能够深入中国南方地区,充分满足植物的生长需要,促使植被覆盖度较高[19 ] .在中国东北地区也有高植被覆盖的分布,主要位于东北平原等地区,该地区冬季寒冷漫长,有利于有机质积累,夏季温暖多雨,有利于有机质的分解,从而形成肥沃的黑土,为植被生长提供了充足的养分条件,适合种植大量农作物[20 ] .此外,东北地区三面环山,开口向南,有利于海洋水汽进入,降水较多,同时该地区纬度高,蒸发量小,有冻土层存在,地表水较丰富,气候较为湿润,形成冷湿的环境,易于大量森林的形成[21 ] .低植被覆盖区主要分布在中国第一级阶梯,该地区有广阔的塔克拉玛干沙漠,地势较高的青藏高原,沙漠地区昼夜温差大,降水稀少,砂质土壤,普通作物难以固定根部,青藏高原海拔高,气温低,来自太平洋以及印度洋的水汽难以抵达,均不适于植被生长[22 ] . ...

黑土地肥力下降成因与保护利用对策——基于养分资源高效利用视角分析

1

2025

... 中国陆地植被覆盖度自东向西逐渐降低.高植被覆盖区主要分布在第三级阶梯,在中国南方地区,气候以季风气候为主,夏季高温多雨,气候湿润,且南方海拔地势低,来自太平洋的暖湿气流能够深入中国南方地区,充分满足植物的生长需要,促使植被覆盖度较高[19 ] .在中国东北地区也有高植被覆盖的分布,主要位于东北平原等地区,该地区冬季寒冷漫长,有利于有机质积累,夏季温暖多雨,有利于有机质的分解,从而形成肥沃的黑土,为植被生长提供了充足的养分条件,适合种植大量农作物[20 ] .此外,东北地区三面环山,开口向南,有利于海洋水汽进入,降水较多,同时该地区纬度高,蒸发量小,有冻土层存在,地表水较丰富,气候较为湿润,形成冷湿的环境,易于大量森林的形成[21 ] .低植被覆盖区主要分布在中国第一级阶梯,该地区有广阔的塔克拉玛干沙漠,地势较高的青藏高原,沙漠地区昼夜温差大,降水稀少,砂质土壤,普通作物难以固定根部,青藏高原海拔高,气温低,来自太平洋以及印度洋的水汽难以抵达,均不适于植被生长[22 ] . ...

黑土地肥力下降成因与保护利用对策——基于养分资源高效利用视角分析

1

2025

... 中国陆地植被覆盖度自东向西逐渐降低.高植被覆盖区主要分布在第三级阶梯,在中国南方地区,气候以季风气候为主,夏季高温多雨,气候湿润,且南方海拔地势低,来自太平洋的暖湿气流能够深入中国南方地区,充分满足植物的生长需要,促使植被覆盖度较高[19 ] .在中国东北地区也有高植被覆盖的分布,主要位于东北平原等地区,该地区冬季寒冷漫长,有利于有机质积累,夏季温暖多雨,有利于有机质的分解,从而形成肥沃的黑土,为植被生长提供了充足的养分条件,适合种植大量农作物[20 ] .此外,东北地区三面环山,开口向南,有利于海洋水汽进入,降水较多,同时该地区纬度高,蒸发量小,有冻土层存在,地表水较丰富,气候较为湿润,形成冷湿的环境,易于大量森林的形成[21 ] .低植被覆盖区主要分布在中国第一级阶梯,该地区有广阔的塔克拉玛干沙漠,地势较高的青藏高原,沙漠地区昼夜温差大,降水稀少,砂质土壤,普通作物难以固定根部,青藏高原海拔高,气温低,来自太平洋以及印度洋的水汽难以抵达,均不适于植被生长[22 ] . ...

1982—2020年东北森林带植被绿度时空变化特征

1

2023

... 中国陆地植被覆盖度自东向西逐渐降低.高植被覆盖区主要分布在第三级阶梯,在中国南方地区,气候以季风气候为主,夏季高温多雨,气候湿润,且南方海拔地势低,来自太平洋的暖湿气流能够深入中国南方地区,充分满足植物的生长需要,促使植被覆盖度较高[19 ] .在中国东北地区也有高植被覆盖的分布,主要位于东北平原等地区,该地区冬季寒冷漫长,有利于有机质积累,夏季温暖多雨,有利于有机质的分解,从而形成肥沃的黑土,为植被生长提供了充足的养分条件,适合种植大量农作物[20 ] .此外,东北地区三面环山,开口向南,有利于海洋水汽进入,降水较多,同时该地区纬度高,蒸发量小,有冻土层存在,地表水较丰富,气候较为湿润,形成冷湿的环境,易于大量森林的形成[21 ] .低植被覆盖区主要分布在中国第一级阶梯,该地区有广阔的塔克拉玛干沙漠,地势较高的青藏高原,沙漠地区昼夜温差大,降水稀少,砂质土壤,普通作物难以固定根部,青藏高原海拔高,气温低,来自太平洋以及印度洋的水汽难以抵达,均不适于植被生长[22 ] . ...

1982—2020年东北森林带植被绿度时空变化特征

1

2023

... 中国陆地植被覆盖度自东向西逐渐降低.高植被覆盖区主要分布在第三级阶梯,在中国南方地区,气候以季风气候为主,夏季高温多雨,气候湿润,且南方海拔地势低,来自太平洋的暖湿气流能够深入中国南方地区,充分满足植物的生长需要,促使植被覆盖度较高[19 ] .在中国东北地区也有高植被覆盖的分布,主要位于东北平原等地区,该地区冬季寒冷漫长,有利于有机质积累,夏季温暖多雨,有利于有机质的分解,从而形成肥沃的黑土,为植被生长提供了充足的养分条件,适合种植大量农作物[20 ] .此外,东北地区三面环山,开口向南,有利于海洋水汽进入,降水较多,同时该地区纬度高,蒸发量小,有冻土层存在,地表水较丰富,气候较为湿润,形成冷湿的环境,易于大量森林的形成[21 ] .低植被覆盖区主要分布在中国第一级阶梯,该地区有广阔的塔克拉玛干沙漠,地势较高的青藏高原,沙漠地区昼夜温差大,降水稀少,砂质土壤,普通作物难以固定根部,青藏高原海拔高,气温低,来自太平洋以及印度洋的水汽难以抵达,均不适于植被生长[22 ] . ...

1970—2019年河南省气温变化特征及其对ENSO事件的响应

1

2023

... 中国陆地植被覆盖度自东向西逐渐降低.高植被覆盖区主要分布在第三级阶梯,在中国南方地区,气候以季风气候为主,夏季高温多雨,气候湿润,且南方海拔地势低,来自太平洋的暖湿气流能够深入中国南方地区,充分满足植物的生长需要,促使植被覆盖度较高[19 ] .在中国东北地区也有高植被覆盖的分布,主要位于东北平原等地区,该地区冬季寒冷漫长,有利于有机质积累,夏季温暖多雨,有利于有机质的分解,从而形成肥沃的黑土,为植被生长提供了充足的养分条件,适合种植大量农作物[20 ] .此外,东北地区三面环山,开口向南,有利于海洋水汽进入,降水较多,同时该地区纬度高,蒸发量小,有冻土层存在,地表水较丰富,气候较为湿润,形成冷湿的环境,易于大量森林的形成[21 ] .低植被覆盖区主要分布在中国第一级阶梯,该地区有广阔的塔克拉玛干沙漠,地势较高的青藏高原,沙漠地区昼夜温差大,降水稀少,砂质土壤,普通作物难以固定根部,青藏高原海拔高,气温低,来自太平洋以及印度洋的水汽难以抵达,均不适于植被生长[22 ] . ...

1970—2019年河南省气温变化特征及其对ENSO事件的响应

1

2023

... 中国陆地植被覆盖度自东向西逐渐降低.高植被覆盖区主要分布在第三级阶梯,在中国南方地区,气候以季风气候为主,夏季高温多雨,气候湿润,且南方海拔地势低,来自太平洋的暖湿气流能够深入中国南方地区,充分满足植物的生长需要,促使植被覆盖度较高[19 ] .在中国东北地区也有高植被覆盖的分布,主要位于东北平原等地区,该地区冬季寒冷漫长,有利于有机质积累,夏季温暖多雨,有利于有机质的分解,从而形成肥沃的黑土,为植被生长提供了充足的养分条件,适合种植大量农作物[20 ] .此外,东北地区三面环山,开口向南,有利于海洋水汽进入,降水较多,同时该地区纬度高,蒸发量小,有冻土层存在,地表水较丰富,气候较为湿润,形成冷湿的环境,易于大量森林的形成[21 ] .低植被覆盖区主要分布在中国第一级阶梯,该地区有广阔的塔克拉玛干沙漠,地势较高的青藏高原,沙漠地区昼夜温差大,降水稀少,砂质土壤,普通作物难以固定根部,青藏高原海拔高,气温低,来自太平洋以及印度洋的水汽难以抵达,均不适于植被生长[22 ] . ...

1

2023

... 华北、华东、西北地区中,NDVI 变化趋势的震荡也较为明显,且6大区域在2008—2009年间NDVI 均呈现下降趋势,依据薛港等[23 ] 和宁晓春等[24 ] 的研究,华北、华东、西北地区降水、气温波动变化大,降水、气温的波动变化影响植被的生长,进而导致植被NDVI 的变化.2008—2009年间由于发生极端气候(极端高温、极端降水、极端强对流等天气)的原因[25 ] ,影响植被的生长,进而导致2008—2009均出现植被NDVI 下降的现象. ...

1

2023

... 华北、华东、西北地区中,NDVI 变化趋势的震荡也较为明显,且6大区域在2008—2009年间NDVI 均呈现下降趋势,依据薛港等[23 ] 和宁晓春等[24 ] 的研究,华北、华东、西北地区降水、气温波动变化大,降水、气温的波动变化影响植被的生长,进而导致植被NDVI 的变化.2008—2009年间由于发生极端气候(极端高温、极端降水、极端强对流等天气)的原因[25 ] ,影响植被的生长,进而导致2008—2009均出现植被NDVI 下降的现象. ...

2000—2022年三江源植被覆盖度时空变化格局及其气候驱动机制

1

2024

... 华北、华东、西北地区中,NDVI 变化趋势的震荡也较为明显,且6大区域在2008—2009年间NDVI 均呈现下降趋势,依据薛港等[23 ] 和宁晓春等[24 ] 的研究,华北、华东、西北地区降水、气温波动变化大,降水、气温的波动变化影响植被的生长,进而导致植被NDVI 的变化.2008—2009年间由于发生极端气候(极端高温、极端降水、极端强对流等天气)的原因[25 ] ,影响植被的生长,进而导致2008—2009均出现植被NDVI 下降的现象. ...

2000—2022年三江源植被覆盖度时空变化格局及其气候驱动机制

1

2024

... 华北、华东、西北地区中,NDVI 变化趋势的震荡也较为明显,且6大区域在2008—2009年间NDVI 均呈现下降趋势,依据薛港等[23 ] 和宁晓春等[24 ] 的研究,华北、华东、西北地区降水、气温波动变化大,降水、气温的波动变化影响植被的生长,进而导致植被NDVI 的变化.2008—2009年间由于发生极端气候(极端高温、极端降水、极端强对流等天气)的原因[25 ] ,影响植被的生长,进而导致2008—2009均出现植被NDVI 下降的现象. ...

2009:极端天气的成因和预防

1

... 华北、华东、西北地区中,NDVI 变化趋势的震荡也较为明显,且6大区域在2008—2009年间NDVI 均呈现下降趋势,依据薛港等[23 ] 和宁晓春等[24 ] 的研究,华北、华东、西北地区降水、气温波动变化大,降水、气温的波动变化影响植被的生长,进而导致植被NDVI 的变化.2008—2009年间由于发生极端气候(极端高温、极端降水、极端强对流等天气)的原因[25 ] ,影响植被的生长,进而导致2008—2009均出现植被NDVI 下降的现象. ...

2009:极端天气的成因和预防

1

... 华北、华东、西北地区中,NDVI 变化趋势的震荡也较为明显,且6大区域在2008—2009年间NDVI 均呈现下降趋势,依据薛港等[23 ] 和宁晓春等[24 ] 的研究,华北、华东、西北地区降水、气温波动变化大,降水、气温的波动变化影响植被的生长,进而导致植被NDVI 的变化.2008—2009年间由于发生极端气候(极端高温、极端降水、极端强对流等天气)的原因[25 ] ,影响植被的生长,进而导致2008—2009均出现植被NDVI 下降的现象. ...

1

... 2000—2020年间,中国不同地区植被覆盖度均呈现出不同程度增加的趋势,这可能与国家的宏观调控有关.早在2010年,国家发布关于全国林地保护利用规划纲要的批复,要求做好林地保护[26 ] .其中中南地区增幅最高,为0.003 9,这可能与当地积极响应国家政策,退耕还林还草有关. ...

1

... 2000—2020年间,中国不同地区植被覆盖度均呈现出不同程度增加的趋势,这可能与国家的宏观调控有关.早在2010年,国家发布关于全国林地保护利用规划纲要的批复,要求做好林地保护[26 ] .其中中南地区增幅最高,为0.003 9,这可能与当地积极响应国家政策,退耕还林还草有关. ...

东北三省NDVI时空变化特征及对气候因子的响应

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

东北三省NDVI时空变化特征及对气候因子的响应

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

泉州市城镇化建设对植被覆盖影响的遥感分析

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

泉州市城镇化建设对植被覆盖影响的遥感分析

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

1

2013

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

1

2013

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

气候变化和人类活动对华北地区植被NDVI的影响研究

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

气候变化和人类活动对华北地区植被NDVI的影响研究

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

内蒙古植被覆盖时空变化特征及其对人类活动的响应

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

内蒙古植被覆盖时空变化特征及其对人类活动的响应

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

1

2023

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

1

2023

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

西南地区2000—2020年植被覆盖度时空变化与影响因素分析

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

西南地区2000—2020年植被覆盖度时空变化与影响因素分析

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

台州市“一江两溪” 河岸带植被分布格局及其环境解释

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...

台州市“一江两溪” 河岸带植被分布格局及其环境解释

1

2024

... 在2000年影响东北地区植被变化主导因子为降水,东北地区东南部地形以山脉为主,地势高而气温低,降水主要以雪的形式,不利于植被生长[27 ] .而在2010年和2020年,影响因子均为土地利用,这可能与随着生活水平的提高,城镇化水平逐渐升高有关.城镇化对与植被的生长具有两面性,合理的城镇化可以提高植被覆盖程度,如在城市中实行合理的保护林地等政策[28 ] ;不合理的城镇化如大量开垦荒地,提高城镇化水平,可能会对原有林地造成一定程度的破坏,降低植被覆盖[29 ] .在华北地区,影响植被变化的主导因子均为降水,该地区位于半湿润半干旱地区,植被生长对气候变化极为敏感,该地区生长季降水量相对稀少,水分对该地区的植被生长非常重要,使得降水对该地区植被生长起主导作用[30 ] .在2000年、2010年和2020年,影响华东地区植被变化的主导因子分别为土地利用、GDP和土地利用,均与人类活动有关.华东地区作为我国经济最发达的地区之一,人类活动对植被变化具有重要影响,人类对植被变化的影响是双面的,合理的退耕还林有利于植被的恢复,增加植被覆盖,而人类的乱砍乱伐,不合理的开垦荒地,提高城镇化水平,均会降低植被覆盖[31 ] .西北、西南地区植被变化的主导因子均为降水,其中,西北地区水资源短缺、生态环境脆弱,干旱缺水仍是制约该地区经济和社会发展的重要问题之一.水资源作为植被生长的重要条件之一,少量的水资源会大幅度限制植被的生长[32 ] .青藏高原地区地势海拔高,降水较少,降水的增加会对植被的生长起促进作用;而在云南等地区,当处于植被生长季时,降水量充沛,过高的降水反而会抑制植被的生长[33 ] .在2000年、2010年和2020年,影响中南地区植被变化的主导因子分别为降水、降水和土地利用,由气候因子逐渐变为人类活动因子,这可能与人类生活水平的提高,城镇化水平不断提高,对植被生长变化的影响逐渐变强有关[34 ] . ...